| Titel: | Drehbank von Smith und Coventry. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 7 |

| Download: | XML |

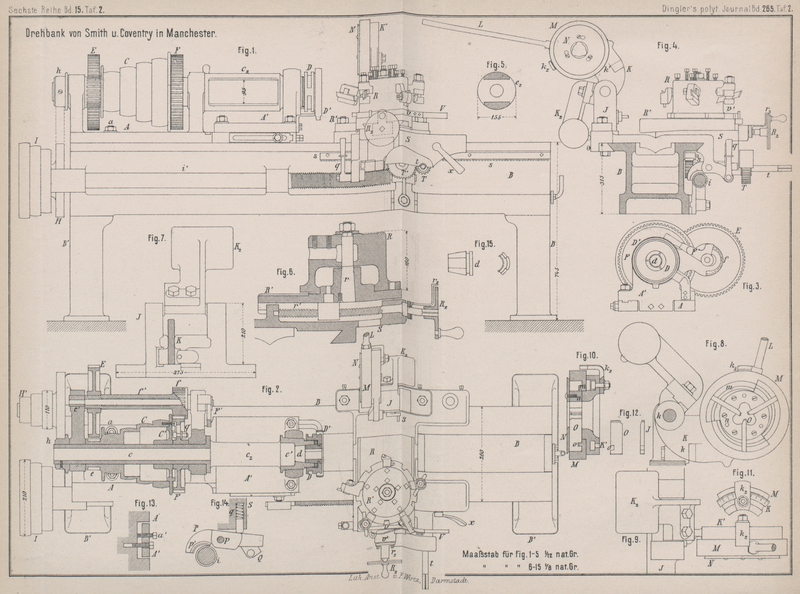

Drehbank von Smith und Coventry.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Drehbank von Smith und Coventry.

Bei dem Streben, den Bedarf gleichartiger Theile durch Specialarbeitsmaschinen zu

decken, haben sich solche Maschinen vortheilhaft eingeführt, welche zwar den

Grundsatz der Arbeitstheilung streng durchzuführen gestatten, welche aber, nachdem

der eine Posten gleicher Stücke fertig gestellt ist, für einen ähnlichen, jedoch

anders gestalteten Posten in gleicher Weise vortheilhaft zugerichtet werden

können.

Eine Maschine dieser Art, von Smith und Coventry in

Manchester, nach einem System gebaut, welches eine

25jährige Entwickelungszeit hinter sich hat (nach Armengaud's Publication

industrielle Bd. 30 wiedergegeben), hat viel

Uebereinstimmendes mit der Maschine zur Herstellung von Schrauben, System Brown und Sharpe (vgl.

1886 259 * 63). Die auf Taf. 2 dargestellte Maschine ist

für die Bearbeitung von Arbeitsstücken von 10 bis 54mm Durchmesser, bei 200mm

Schnittgeschwindigkeit gebaut, wobei Späne von 3mm

Breite und 1mm Dicke abgehoben werden können.

Der Spindelstock dieser Maschine besteht aus dem Theile A (Fig.

1 und 2), welcher den Antrieb CEF enthält, und dem

Vorderlager A1, welches auf der

erweiterten Spindelstockplatte A befestigt ist und nach

Bedarf etwas Verschiebung durch die Schrauben a1 (Fig. 13) erhält.

Die schmiedeiserne Hohlspindel c läuft in drei Lagern,

von denen das Vorderlager conisch ausgebohrt ist, und der Spindel den nöthigen Halt

in der Achsrichtung gibt.

Die Hohlspindel c2 ist

zwischen den beiden Vorderlagern zu dem Zwecke durchbrochen (Fig. 1 und 5), damit man die

Arbeitsstücke bequem vorschieben und durch die Spannvorrichtung alsdann festspannen

kann. Diese besteht aus drei Backen d (Fig. 3 und 15), welche durch die

Ueberwurfmutter D in die conische Ausbohrung der

Spindel gedrückt werden, wodurch sie das durchgeschobene Arbeitsstück einklemmen.

Ein Schutzschirm D1

fängt das abflieſsende Seifenwasser auf und leitet es in den aus der Wange

gebildeten Sammeltrog B. Der Hauptantrieb ist aus der

Fig. 1 und

2 leicht

verständlich.

Die bloſs einen Viertelbogen betragende Leitspindelmutter P (Fig.

14) schwingt hebelartig um einen festen Zapfen p, welcher, wie die Druckfeder q an einem

Arme des Schlittens S angebracht ist.

Während durch die Wirkung des Federstiftes q die Mutter

stets ausgerückt ist, wird dieselbe durch den Daumenhebel Q in Verbindung mit der Leitspindel i

gebracht und dadurch der Selbstgang eingerückt.

Vermittels der Zahnräder T und T1, welche den Eingriff in die an der

Wange B angeschraubte Zahnstange s bezwecken, wird durch Drehung der Handkurbel t die Rückbeförderung des Supportschlittens S erreicht.

Der Schlittenobertheil S ist mit schmalen Rändern

versehen, um das Kühlwasser aufzufangen und es in den Trog, welcher die Wange bildet

(Fig. 2

und 6),

abzuleiten. Auf dem Schlittenvordertheil verschiebt sich eine Quersupportplatte R1 (Fig. 6) in Prismaführung

durch die Schraubenspindel r1 von Hand bethätigt. Auf dieser Platte dreht sich um den stehenden Bolzen

r ein cylindrischer Werkzeugsupport R, der vermöge eines Hebels, welcher sich in

Einschnitte seines unteren Randes einlegt, bestimmte Einstellungen erhält. Im oberen

Theile dieses Drehstückes R sind in fünf radial

stehenden Bohrungen, fünf verschiedene Stähle in Stahlhaltern eingestellt, wie sie

für das Vor- und Fertigdrehen, Anstechen u.s.w. geeignet sind.

Auf der, dem Arbeiter entgegen stehenden Seite, ist auf dem Supportschlitten ein

Lagerbock J (Fig. 2, 4, 7, 8, 9) aufgeschraubt, um

dessen Zapfen k eine Sellers'sche Schraubenkluppe schwingt.

Ein Gegengewicht K2

gleicht die Last aus und sichert die Ruhelage. Durch Drehung des Kammringes M (Fig. 8 und 10) werden drei

Schneidbacken O (Fig. 12) beliebig weit an

einander gerückt. Durch Anschlag des Handhebels L an

ein Stellstück k2 (Fig. 11) wird

der Durchmesser der zu schneidenden Schraube festgestellt.

Bei dieser für die Massenherstellung kleiner Schrauben, Zäpfchen, Stifte u. dgl. vorzüglich

geeigneten Maschine steht der drehbare Werkzeugträger gerade vor der Schnittstelle,

wodurch der Einblick darauf verdeckt wird. Auch wird die Annäherung des Supportes an

die Spannvorrichtung der Spindel gehindert, wodurch man gezwungen wird, mit

gröſseren freien Längen zu arbeiten, was bei schwachen Stäben miſslich ist, aber

immerhin durch Biegung des Drehstahles beseitigt werden kann. Um das Uebergreifen

der Slipportvorrichtungen zu erleichtern, dient auch das freistehende Spindellager.

Dagegen ist durch die kreuzweise Supportbewegung der Maschine ein weites Arbeitsfeld

eröffnet. Immerhin darf die groſse Zahl (1200) der von Smith

und Coventry gelieferten Maschinen dieser Art als das beste Zeugniſs für

die Vorzüglichkeit derselben angeführt werden.

Tafeln