| Titel: | Justin Thévenet's Dampf-Turbine. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 54 |

| Download: | XML |

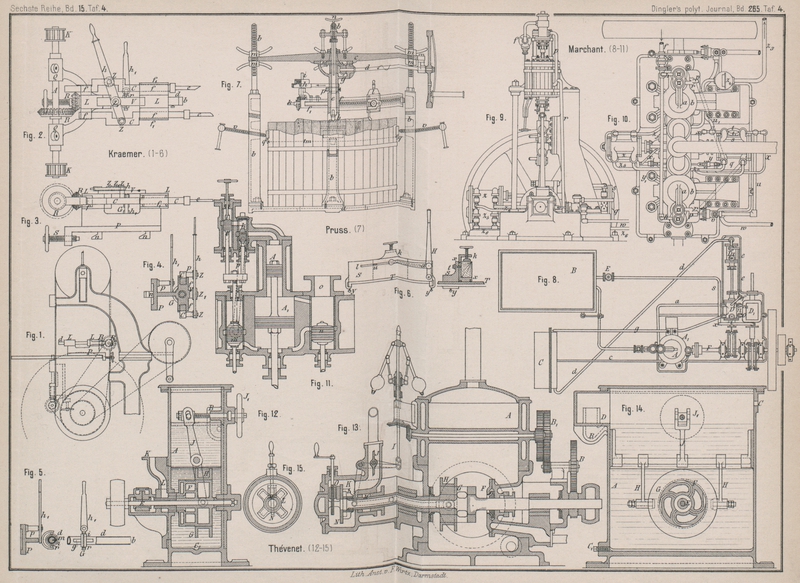

Justin Thévenet's Dampf-Turbine.

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

Thévenet's Dampf-Turbine.

Die Dampfturbine (Reactionsrad) von Justin Thévenet in

Calais, Frankreich (* D. R. P. Nr. 37428 vom 9. Mai 1886) ist dadurch

charakterisirt, daſs bei derselben das Triebmittel – Dampf, Luft oder ein anderes Gas – unmittelbar gegen

die gekrümmten Schaufeln eines Rades drückt, welches in einer umgebenden Flüssigkeit

umläuft, die wieder ihrerseits mit der Atmosphäre oder einem Condensator in

Verbindung steht. Der Widerstand dieser Flüssigkeit soll in beiden Fällen die

Expansion des treibenden Gases in den Radkanälen verhindern, gleichviel, ob die

Einströmung desselben während der ganzen Umdrehung, oder nur während eines Theiles

derselben erfolgt.

Für die verschiedenen Weisen, in welchen die Maschine verwendet werden soll, macht

der Erfinder folgende Angaben:

Besteht die treibende Flüssigkeit aus Dampf, so läſst man das Rad in Wasser rotiren

der sich darin condensirende Dampf wird dann, wenn das Wasser mit der freien Luft in

Verbindung steht, eine theilweise Verdampfung desselben bewirken und an der

Oberfläche in die Luft entweichen. Bildet aber der Wasserbehälter einen Theil eines

Condensators, so erfolgt natürlich die vollständige Niederschlagung des

Betriebsdampfes nach Maſsgabe der im Condensationsraume herrschenden Temperatur.

Bei Verwendung von Preſsluft als Triebkraft kann sowohl Wasser als Oel die

Umhüllungsflüssigkeit bilden. Ist die Luft erhitzt, so liefert das Oelbad brennbare

Dämpfe, welche zu Heiz- oder Beleuchtungszwecken verwendbar sind.

In ganz ähnlicher Weise ist natürlich auch bei dem Betriebe mittels irgend welcher

anderer Gase zu verfahren; sind dieselben nach ihrer Wirkung in der Maschine noch

irgendwie verwendbar, so werden sie aufgefangen; im anderen Falle aber läſst man sie

frei in die Luft entweichen.

Fig. 12 und

14 zeigen

die Thévenet'sche Turbine in ihrer einfachsten Form.

Die ganze Maschine befindet sich dabei innerhalb eines den Flüssigkeitsbehälter

bildenden Eisenkastens A, aus welchem nur die

Riemenscheibe und das Handrad für die Regulirung hervorragen. Der Kasten A steht mittels der Oeffnung B entweder mit der äuſseren Luft, oder auch mit einem Condensator in

Verbindung; bei C mündet noch ein Rohr zum Nachfüllen

von Flüssigkeit ein. Der Stand der Flüssigkeit im Kasten muſs entsprechend regulirt

werden, wenn die Turbine gut arbeiten soll. Steht der Innenraum von A mit der Luft in Verbindung, so erfolgt diese

Regulirung durch eine kleine Oeffnung D, durch welche

die überschüssige Flüssigkeit ablaufen kann. Bei C1 ist noch eine Stöpselschraube zum Entleeren des

Behälters angebracht. E ist die Triebwelle, auf welcher

das Reactionsrad F sitzt, dessen Kanalanordnung aus

Fig. 14

klar ersichtlich ist. Das Reactionsrad ist nach rechts noch durch einen hohl

gegossenen, cylindrischen Ansatz verbreitert, welcher nur bezweckt, der ringförmigen

Hülse G zur Auflage zu dienen. Diese Hülse, welche

möglichst dicht schlieſsend auf den Umfang des Rades F

aufgepaſst ist, dreht sich mit dem Rade, läſst sich aber durch die mit Friktionsrollen in seine Nuth

eingreifenden Doppelarme H darauf verschieben, wenn man

mittels des Handrades J1 und seiner Schraubenspindel den Hebel J1 bewegt. Dadurch lassen sich während des Ganges der

Maschine die Ausmündungen der Radkanäle nach Belieben mehr oder minder weit öffnen

oder auch ganz verschlieſsen, wodurch die Leistung der Maschine abgeändert oder auch

ihr völliger Stillstand herbeigeführt wird. Bei K

mündet das Dampfrohr ein, welches durch den ringförmigen Kanal L in direkte Verbindung mit dem Reactionsrade F tritt. Der dichte Abschluſs an dieser Stelle wird

dabei durch ein in die Mündung von L eingesetztes Rohr

bewirkt, welches mit seiner Stirnfläche sich gegen das Ende der Radnabe von F anlegt.

Zur Regulirung des Dampfzutrittes benutzt Thévenet

theilweise einen einfachen Flachschieber im Rohre K,

welcher durch ein Excenter an der Welle E in Schwingung

versetzt wird, und so abwechselnd den Dampfzutritt gestattet und absperrt. Durch ein

Handrad läſst sich die Stellung dieses Schiebers auch während des Ganges verändern,

und damit der Dampfzutritt nach Bedarf reguliren.

Die in Fig. 13

und 15

dargestellte Maschine, bei welcher der Behälter A

gleich als Condensator dient, ist mit einem Centrifugalregulator versehen, welcher

in bekannter Weise auf eine Drosselklappe in dem Dampfrohre J einwirkt. Die Kaltwasser- und die Speisepumpe sind gewöhnliche

Kolbenpumpen; dieselben befinden sich auſserhalb des Behälters A, und werden durch Zahnradvorgelege (bei BB1 theilweise

dargestellt) in Bewegung gesetzt, während die rotirende Luftpumpe F direkt auf dieser Welle montirt ist. G ist das Turbinenrad mit der Regulirhülse H, deren Verstellung hier direkt durch den Regulator

erfolgt. Die Welle der Turbine ist in den Wänden des Kastens A mittels Stulpen abgedichtet. Der linke Theil der Welle M ist hohl, und dient als Zufluſsrohr für den Dampf,

welcher aus dem Schieberkasten K in die Welle eintritt.

In diesem Kasten dreht sich der am Ende der Triebwelle M sitzende Kreisschieber mit vier Flügeln L,

welcher sich mit einem gewissen Drucke gegen die feststehende Frictionsplatte N legt, in welcher sich eine Oeffnung in der Mitte und

rings um dieselbe vier den Flügeln L entsprechende

Oeffnungen befinden (Fig. 15). Während einer

Umdrehung des Rades werden mithin die vier seitlichen Einströmungsöffnungen

zeitweise geschlossen. Auf der dem Kreisschieber entgegengesetzten Seite der

Frictionsplatte N ist ein zweiter, mit der Hand durch

eine Schraube verstellbarer Schieber O montirt, durch

welchen der stetige Zufluſs der treibenden Flüssigkeit abgesperrt werden kann, so

daſs die Maschine mit Expansion arbeitet. Vermittels dieses letzteren Schiebers

läſst sich nämlich die centrale Oeffnung der Platte N

abschlieſsen, in welchem Falle der Eintritt der Treibflüssigkeit in die Welle

natürlich nur dann stattfinden kann, wenn die Oeffnungen des Flügelschiebers nicht

von der Platte N bedeckt sind.

Wie mittels Anbringung zweier entgegengesetzt geschaufelter Räder auf derselben Achse

und einfachen Abschluſs bezieh. Zulaſs des Dampfes nach denselben mittels Schiebern

oder Ventilen umsteuerbare Maschinen für beliebige Zwecke, wie Schiffs- oder

Bahnbetrieb, hergestellt werden können, bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung.

Tafeln