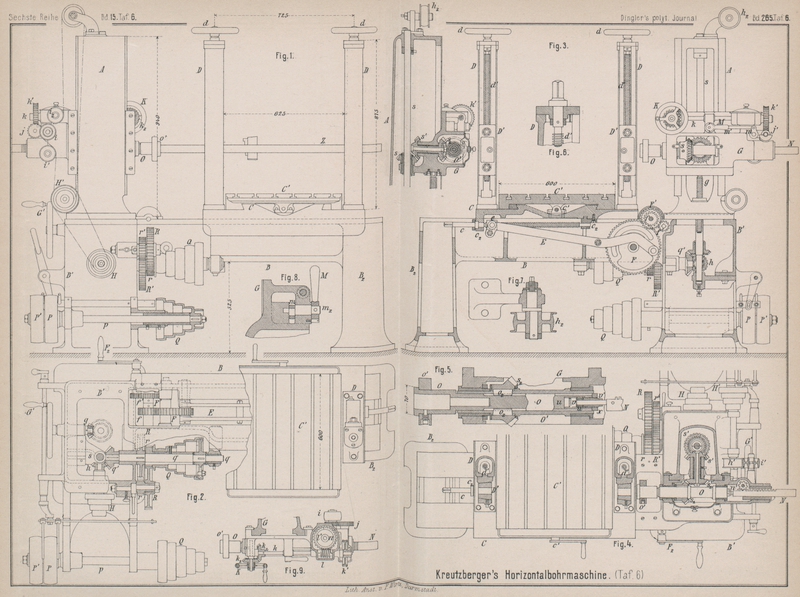

| Titel: | Kreutzberger's Horizontalbohrmaschine. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 63 |

| Download: | XML |

Kreutzberger's

Horizontalbohrmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

6.

Kreutzberger's Horizontalbohrmaschine.

Bei jeder Bohrarbeit und ganz besonders beim Bohren tiefer Löcher aus dem Vollen,

veranlaſst das wiederholte Herausnehmen des Bohrers, behufs Reinigung des Bohrloches

vom Spanmaterial, Zeitverluste, und es wird überdies der Bestand der Bohrschneiden

dadurch gefährdet, daſs es nicht immer gut möglich ist, den Bohrer an die frühere

Angriffsstelle genau einzusetzen.

Diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Kreutzberger in

Puteaux nach

Armengaud's Publication

industrielle, 1886 Bd. 30 S. 69 eine Bohrmaschine gebaut, die wesentlich

von den bisher üblichen Horizontalbohrmaschinen in der Hauptanordnung, sowie in

einzelnen Theilen abweicht, so daſs eine Beschreibung dieser Maschine erwünscht sein

dürfte.

Am Maschinenbett B (Fig. 1 bis 3 Taf. 6), an welchem eine

wagerechte Wange angegossen ist, sind die Hauptantriebstheile in festen Lagern

laufend angebracht.

Auf dem erweiterten Bettende B1 ist ein stehender Führungsbock A als Träger

des Bohrwerkes angeschraubt, dahingegen verschiebt sich auf der Wange ein Schlitten

C mit zwei freien Standsäulen 2), an deren Bahnen

sich die Führungslager D1 (Fig.

3) für die Bohrstange Z durch

Schraubenspindeln d in die Höhenlage der wagerechten

Bohrspindel O einstellen lassen. Auf dem Schlitten C verschiebt sich in einer Prismaführung, winkelrecht

zur Schlittenbewegung der mit Nuthen versehene Aufspanntisch C1.

Die in die Bohrachsenrichtung fallende Schlittenbewegung hat aber lediglich nur den

Zweck, das Werkstück vom Bohrer ab- und demselben wieder zuzuführen, um bequem das

Loch von Spänen zu befreien, nicht aber eine Schaltung zu bewirken. Deshalb darf

während dieses Abschiebens dem Bohrer von seinen ihm zugehörigen Schaltungstheilen

keine Bewegung in der Achsrichtung ertheilt werden, soll der Zweck dieser

Einrichtung erfüllt sein. Der eigentliche Vorschub des Bohrers muſs deshalb während

dieses Vorganges abgestellt sein.

Die Schlittenbewegung, welche eine Haupteigenthümlichkeit dieser Maschine ist, wird

durch einen im Halbkreise schwingenden Kurbelzapfen mittels einer Kurbelstange E und am Schlitten verstellbaren Kreuzkopfzapfen e durch Handbewegung erreicht. Die Kurbelscheibe F hat einen halbkreisbogenförmigen Schlitz, welcher zum

Anschlage an einem festen Zapfen in der Nahestellung des Schlittens am Bohrer dient.

Die als Zahnrad ausgebildete Kurbelscheibe greift in ein kleines Rädervorgelege f, welches von der Handkurbel F2 bethätigt wird, wodurch diese

Schlittenverstellung sicher und rasch vorgenommen werden kann.

Das Bohrwerk G mit wagerechter Spindel O wird am Führungsständer A von einer Schraubenspindel g getragen.

Um dem namentlich bei stehenden Bohrspindeln so überaus störenden Fallen der Spindel,

in Folge vorhandenen Spielraumes in den Kuppelungstheilen vorzubeugen, hat Kreuzberger diesem Theile besondere Aufmerksamkeit

gewidmet.

Dadurch, daſs sowohl die Druckplatte u (Fig. 5) als auch der,

durch eine Mutter x nachstellbare Druckring u1 den Kuppelungszapfen

v, an welchem die flache Zahnstange N angelenkt ist, immer fest einschlieſsen, wird

jeglicher todte Gang hierselbst vermieden. Der Spielraum zwischen den Zähnen im

Zahnstangengetriebe läſst sich bloſs durch genaue Ausführung und kleines

Flankenspiel verringern.

Der Bohrantrieb ist nach bekannter Art ausgeführt und aus der Zeichnung leicht

ersichtlich. Die Ausrückung des Rädervorgeleges rR

vollzieht man durch Drehung des excentrischen Zapfens, auf welchem diese Räder lose

laufen. Die Drehung der Stufenscheibenwelle wird durch Winkelräder q1 auf eine stehende

Nuthwelle übertragen, von dieser bethätigen Winkelräder s,

s1 und s2 die Bohrhülse, von welcher die in zwei Keilnuthen

geführte Bohrspindel O gedreht wird. Recht praktisch

ist die Verbindung der Spindel mit der eingesetzten Bohrstange durchgeführt. Es wird

nämlich durch das oftmalige Lösen der Stellschraube das kurz eingeschnittene Gewinde

bald unbrauchbar, der Spindelkopf ungewöhnlich stark, sobald dem Erforderniſs der

Betriebssicherheit entsprechend, der Kopf der Stellschraube im Spindelbund versenkt

ist. Dies ist hier dadurch erreicht, daſs über den schwachen Spindelkopf O ein Ring o1 geschoben wird, der die Loch Versenkung und das

Gewinde für die Stellschraube enthält.

Die glatte Verlängerung der Stellschraube geht durch die Spindel und preſst die

Bohrstange fest.

Die Schaltbewegung ist von der stehenden Welle s mittels

Winkelrädchen h auf zwei Stufenscheiben H und H1 abgeleitet. Von der Welle dieser letzteren läuft

ein endloser Riemen über eine Leitrolle h2 am Führungsständer A

und an drei Röllchen i am Bohrwerke G, von welchen die mittlere i die Schaltung durch Schneckenräder auf das Zahnstangengetriebe

überträgt.

Die obere Leitrolle h2

ist vermöge ihres excentrisch gelagerten Drehzapfens als Spannrolle dieses Riemens

verwendbar.

Die Auslösung der Schaltbewegung wird durch Herabdrehen des Schneckenlagers j1 welches als

Winkelhebel ausgeführt ist, durch einen excentrischen Hebelbolzen M, m und Zugstange m1 bewirkt.

Zurückführen der Bohrspindel und Handsteuerung wird nach erfolgter Auslösung durch

ein Handrad K, welches mittels Winkelrädchen k auf das Schneckenrad l

wirkt, erzielt.

Das Einstellen des Bohrwerkes geschieht durch Drehung der Tragspindel g durch das Handrad G1.

Tafeln