| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 102 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

264 S. 532.)

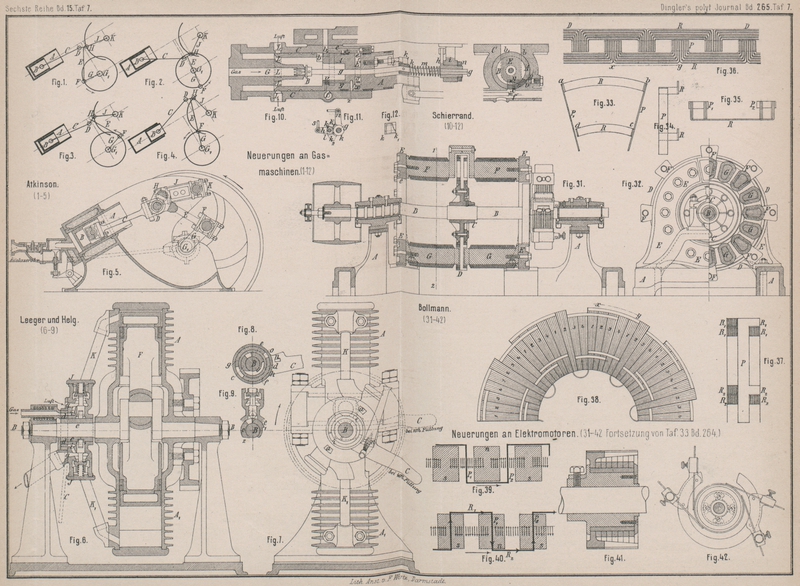

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 7.

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

Die Dynamomaschine von L. Bollmann in Wien (* D. R. P.

Nr. 35186 vom 18. November 1884) zeigt eine der Thomson-Ferranti-Maschine (vgl. 1886 262 * 57)

ähnliche Construction mit Benutzung eines Scheibenankers und bezweckt, durch die

Anordnung der sehr nahe gestellten Pole der festen Magnete magnetische Felder von

sehr groſser Stärke zu beschaffen, ferner durch Verwendung kupferner Scheiben die

Vermeidung der bei eisernen Ankern auftretenden Uebelstände, endlich gröſsere

Beanspruchung des Leiterquerschnittes durch gute Luftkühlung des Scheibenankers zu

ermöglichen.

Die in Fig. 31

in vertikalem Längenschnitte, in Fig. 32 in Endansicht und Querschnitt

dargestellte Maschine hat folgende Anordnung: In den mit der Grundplatte

zusammengegossenen Lagern A ruht die Hauptwelle B, welche in der Mitte mit Hilfe der Nabe C und einer Gegenscheibe zu derselben die Ankerscheibe

D trägt, die sich zwischen den, an den beiden

Gestellwänden E, E angeschraubten, also feststehenden

12 Paar Elektromagneten F und G bewegt. Sowohl die neben einander, als auch die gegenüber liegenden

Magnete haben entgegengesetzte Polarität. Alle Magnete sind, wie bei G mit Polschuhen versehen, welche möglichst dicht an

die Ankerscheibe D herantreten, ohne deren Drehung zu

hindern. Die Magnetwickelung liegt im Nebenschlüsse zum äuſseren Stromkreise,

Die aus einzelnen Kupferplatten hergestellte Ankerscheibe D hat folgende Einrichtung. Zwischen zwei radiale Kupferstreifen P und P1 (Fig. 33, 34, 35) werden die beiden,

Ausschnitte eines Ringes bildenden Kupferstreifen R,

deren Enden zu diesem Zwecke umgebogen sind, an den Stellen a, b, c eingelöthet oder eingenietet. In dieses keilförmige Stück legt

sich ein zweites, ebenso hergestelltes, dessen Ringstücke R1, R2 (Fig. 36 und 37) um so viel

kürzer sein müssen, daſs sich beide Theile nicht berühren, jedoch wird der Lappen

d des ersten Keilstückes an dem radialen Streifen

P des zweiten befestigt. Auf gleiche Weise werden

vier (auch mehr) solche Theile in einander gelegt und mit einander verbunden, wobei

im letzten Theil der Streifen R wegbleibt. Im Uebrigen

sind die Theile so von einander isolirt, daſs überall Luft zwischen denselben

hindurch streichen kann. Das ganze, aus 8 Theilen P und

7 Theilen R bestehende Stück heiſst ein

„Segment“ und bildet eine flache Spirale, durch welche ein, beim ersten

freien Ende P eintretender Strom gehen wird. 48 solcher

Segmente bilden nun die Ankerscheibe D (Fig. 36, 37, 38); jedoch ist die eine

Hälfte dieser Segmente in radialer Richtung kürzer als die andere, wodurch zwei

Reihen der Streifen R1

und R2 gebildet werden,

so daſs diese an einander vorbei gehen können, ohne sich zu berühren. Mit Hilfe der

bereits erwähnten Nabe C (Fig. 31) werden die

auſserdem durch einen äuſseren Ring zusammengehaltenen Segmente auf der Welle B befestigt. Fig. 36 ist ein Theil des

abgewickelten Umfanges der Scheibe mit den äuſseren Streifen R. Der Winkel xy eines Segmentes (Fig. 38 und

36)

entspricht dem von zwei Magnetkernen gebildeten, also 1/12 des Umfanges; es wird daher jedes

Segment gleichzeitig von 2 Magnetpaaren inducirt.

Die Segmente sind unter sich zu 4 verschiedenen Stromkreisen so verbunden, daſs 4

neben einander liegende diesen 4 verschiedenen Stromkreisen angehören, deren jeder

mithin 12 Segmente und 96 radiale Theile P enthält.

Diejenigen Segmente, welche gleiche Stellung zu den Magneten einnehmen, sind mit

einander zu einem Stromkreise vereinigt, und zwar durch Verbindungsstücke, welche

das innere freie Ende des ersten und letzten radialen Theiles P jedes

Segmentes verbinden, wie aus Fig. 38 für den

Stromkreis 1 ersichtlich. Das erste und letzte Ende P

jedes Stromkreises ist mit dem Commutator verbunden.

Zur Erklärung der Induction werde ein Stromkreis betrachtet, doch soll die Verbindung

der inneren Streifen H nicht nach links (wie in Fig. 33),

sondern nach rechts gerichtet sein, wie die starke

Linie in Fig.

39 und 40 darstellt. Die Bewegungsrichtung des Ankers sei von links nach rechts,

die Richtung der auf einander folgenden Magnete eine gerade Linie. Die Richtung der

magnetischen Molekularströme (nach Ampère's Theorie)

ist durch schwache Pfeile, die Richtung des inducirten Stromes durch Pfeilspitzen in

der starken Stromkreislinie angedeutet. In Fig. 39 liegen die Theile

P1 und P2 zwischen den

entgegengesetzten Polen n und s. Indem sich P1 nach links bewegt, entsteht in ihm ein dem Molekularstrome in s entsprechender, abwärts gerichteter Strom,

gleichzeitig aber auch durch die Annäherung an n ein

gleicher aufwärts gerichteter Strom. Beide Inductionen heben sich auf, der

Stromkreis muſs durch den Commutator ausgeschaltet sein. P2 wird genau ebenso, jedoch in

entgegegesetzter Richtung inducirt. In Fig. 40 entfernt sich P1 von allen links

liegenden, abwärts gerichteten Strömen, nähert sich aber allen aufwärts gerichteten

auf der rechten Seite, wodurch in P1 ein kräftiger abwärts gerichteter Strom inducirt

wird. Es entstehen daher in jedem Theile des Ankers 12 Stromwechselungen bei einer

Umdrehung.

Der Commutator Fig.

41 und 42 besteht aus 8 Ringen, deren je zwei einem Stromkreise gehören; der

eine derselben ist mit dem Anfange, der andere mit dem Ende des betreffenden

Stromkreises verbunden. Jeder Ring läuft in 6 Lamellen aus und 2 zusammengehörende

Ringe sind so gestellt, daſs ihre Lamellen 1/12 des Umfanges von einander abstehen. Die positiven

und negativen Bürsten werden derartig angestellt, daſs sie gleichzeitig Lamellen

zweier zusammengehörenden Ringe berühren.

Die Verbindung der Stromkreise mit dem Commutator kann auf verschiedene Weise

hergestellt werden. Bei niedrig gespannten Strömen werden die Stromkreise

unmittelbar mit dem Commutator verbunden und jeder in denjenigen Momenten vom

äuſseren Hauptstromkreise aus- oder in denselben eingeschaltet, wenn seine Spannung

gleich der des äuſseren Stromkreises ist, damit keine Funken entstehen. Die Bürsten

sind daher so eingerichtet, daſs ihre Auflagerfläche schmäler oder breiter gemacht

werden kann. Man erreicht dies durch Anwendung mehrerer gegen einander verstellbarer

Bürstenpaare.

Paterson und Cooper versehen ihre mit

Hintereinanderschaltung ausgestattete, für Bogenlicht bestimmte Dynamomaschine mit

einem einfachen Hufeisenmagnete, wie aus Textfigur 1

ersichtlich ist. Der eine Schenkel dieses Magnetes ruht auf dem Fundamente, während

sonst das Polstück, wie

bei Edison, oder das Joch, wie bei Kapp, auf demselben ruhen. Die 150mm im Quadrat messenden Schenkel sind von

Schmiedeisen, das Joch dagegen von Guſseisen hergestellt. Die Erregungsrollen haben

jede 954 Windungen, 4,541 Ohm Widerstand, der Gramme'sche Ringanker hat 330mm äuſseren und

241mm inneren Durchmesser, 150mm Breite, 1872 Windungen in 3 Lager und 3,448 Ohm

Widerstand. Die Maschine ist für 10 Ampère und 700 Volt berechnet. (Nach dem Centralblatt für Elektrotechnik, 1887 Bd. 9 * S.

209.)

Fig. 1., Bd. 265, S. 105Die Eigenthümlichkeit des Immisch-Elektromotors bezieh. dessen Dynamo liegt nach iron, 1887 Bd. 29 *

S. 14 in der Wickelung des Ankers, der entweder als Cylinder oder Trommel ausgeführt

wird; erstere Form wird für groſse Potential-Differenzen, letztere dagegen für

geringe oder mittlere elektromotorische Kraft gewählt. Die Spulen des Ankers sind so

mit dem Stromabgeber verbunden, daſs diejenigen, welche in den die Bürsten

verbindenden Durchmesser eintreten, in diesem Augenblicke ausgeschaltet werden,

indem sie in sich geschlossen werden. Hierdurch wird eine Schwächung des

magnetischen Feldes vermieden, die eintreten würde, wenn diese Spulen thätig

blieben, indem sie dann bestrebt sein würden, Pole zu bilden, welche rechtwinkelig

liegen zur mittleren magnetischen Achse. Der Stromgeber besteht aus zwei neben

einander liegenden Ringen, deren jeder aus einer Anzahl isolirter Segmente

zusammengesetzt ist; beide Ringe sind um die halbe Theilung versetzt auf die Welle

aufgebracht. Die Spulen sind hinter einander geschaltet, jede derselben ist aber mit

beiden Ringen verbunden, so daſs sie abwechselnd paarweise kurz geschlossen werden,

wenn ihre zugehörigen Segmente unter den Bürsten vorüber gehen. Ein solcher Motor

ist in Textfigur 2, aus welcher die Stellung der

Commutatorringe deutlich ersichtlich ist, abgebildet.

Fig. 2., Bd. 265, S. 106Fig. 3., Bd. 265, S. 106Bei Dynamomaschinen für starke Ströme mit geringer Spannung, besonders für

galvanoplastische Zwecke bestimmt, bringt Immisch auf

jeder Seite des Ankers einen Stromabgeber an, wie in Textfigur 3, wodurch breite Auflagerflächen für die Bürsten ohne

übermäſsige Verbreiterung derselben erhalten werden.

S. F. Van-Choate in New-York verwendet (Englisches

Patent Nr. 10646 vom 8. Oktober 1886) einen flachen Ring von magnetischem Material

mit einer Eisendrahtspule an jeder Seite. Der Ring ist mit inneren Vorsprüngen oder

Zähnen versehen, welche in entsprechende Nuthen der Nabe oder des mittleren Theiles

des Ankers passen. Die Ankerspulen auf jeder Seite sind durch Holzkeile oder andere

nicht magnetische Keile getrennt, so daſs eine gleichmäſsige Oberfläche hergestellt

wird. (Nach dem Engineering, 1887 Bd. 43 * S. 23.)

Tafeln