| Titel: | Neuerungen an Umsteuerungen für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 107 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Umsteuerungen für

Dampfmaschinen.

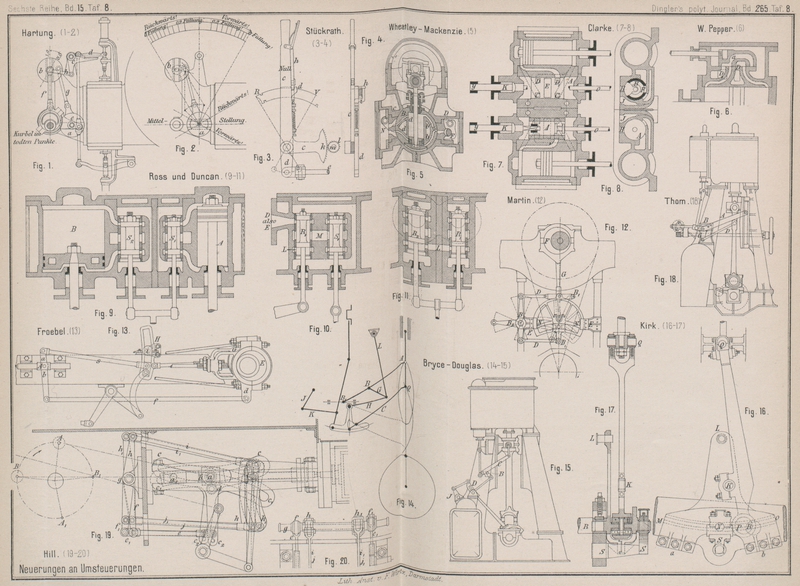

Patentklasse 14. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 8.

Neuerungen an Umsteuerungen für Dampfmaschinen.

Unter den Umsteuerungen für Dampfmaschinen steht immer noch die Coulisse oder

Steuertasche in ihren verschiedenen Anordnungen in erster Linie, und es läſst sich

nicht leugnen, daſs sie allen Anforderungen an eine zweckmäſsige Dampfvertheilung

vollständig entspricht. Immerhin aber ist der ganze Mechanismus ein ziemlich

schwerfälliger, kostspieliger und Kraft verbrauchender; die doppelten Excenter nebst

ihren Stangen sind zudem, namentlich bei Schiffsmaschinen, oft schwer

unterzubringen; die geringe Länge, welche sie dabei meist nur erhalten können,

beeinfluſst den genauen Gang des Schiebers in schädlicher Weise, und nicht selten

hat man überhaupt groſse Schwierigkeit, die vor oder hinter der Maschine liegenden

Schieber in Zusammenhang mit den Excentern zu bringen, ohne allzuviele, Raum

versperrende und todten Gang herbeiführende Zwischentheile anzuwenden. So hat man

sich denn vielfach veranlagst gesehen, nach anderen Umsteuerungen zu suchen, und es

ist insbesondere das Prinzip, den Schieber ohne Excenter, nur durch geeignete

Benutzung der Verschiebung und des Ausschlages der Pleuelstange oder gleichartiger

anderer Bewegungen zu steuern, in der verschiedensten Weise ausgebeutet worden. Auf

Erzielung gleichen linearen Voreilens wird dabei fast stets besonderes Gewicht

gelegt, wenn auch gelegentliche Abweichungen davon vorkommen, ja unter Umständen

sogar auf alles Voreilen im Interesse der Einfachheit verzichtet wird.

Recht einfach gestaltet sich die Umsteuerung von C.

Härtung in Nordhausen (* D. R. P. Nr. 31367 vom 7. Oktober 1884), bei

welcher die bekannte Hackworth'sche Coulisse a (Fig. 1 und 2) als

Umsteuerungsmechanismus gewählt ist. Diese Coulisse besteht nur in einer drehbaren

Scheibe mit querüber verlaufendem Schlitze, in welchem sich ein Gleitstück

verschiebt, das mit einem Zapfen von der kurzen Excenterstange bei e gefaſst wird. Je nachdem die Stellung der Scheibe

verändert wird (vgl. Fig. 2), steht die Steuerung im todten Punkte, oder auf Vorwärts- bezieh.

Rückwärtsgang. Gleichzeitig ist bei dieser Umsteuerung auch eine ganz ähnliche

Expansionsvorrichtung desselben Constructeurs (D. R. P. Nr. 15808 vom 22. December

1880) in Anwendung gebracht, Die von dem Excenter bewegte Stange f gleitet nämlich mit einem an ihrem Ende angebrachten

Gleitstücke in dem Schlitze der Scheibe b, welche sich

in Folge ihrer Verbindung mit der Steuerscheibe a durch

die Stange g gleichzeitig mit a

bewegt, aber derart, daſs ihre Stellungen für gleiche Abstände von der Mittellage

der Scheibe a bei Vor- und Rückwärtsgang gleich

ausfallen. Je nach der Neigung des Schlitzes in der Scheibe b wird nun der Winkelhebel c, auf welchen

sich der Schieberanhubhebel d stützt, durch die Stange

h früher oder später in die Schluſslage

zurückgeführt, also geringere oder gröſsere Füllung gegeben. Die geringste Füllung –

Null – entspricht den äuſsersten Stellungen der Steuerscheibe.

E. Stückrath in Limburg a. d. Lahn (* D. R. P. Nr. 26596

vom 5. Oktober 1883) benutzt zur Umsteuerung von Dampfmaschinen die Versetzung des

angewendeten einfachen Excenters auf der Kurbelwelle in der Art, daſs es abwechselnd

gegen die Kurbel den Winkel 90° + δ nach der einen oder

anderen Seite einschlieſst. Dies wird dadurch bewirkt, daſs das Excenter, bezieh.

bei Zwillingsmaschinen beide Excenter, mittels steiler Gewinde auf besondere Muffe

aufgesetzt sind, die sich mit Nuth und Feder auf der Welle verschieben können. Die

Excenter sind an Längsverschiebung gehindert, müssen sich also bei einer

Verschiebung der Schraubmuffe drehen, und können nur in drei Stellungen, nämlich mit

den Voreilungswinkeln + (90° + δ) und – (90° + δ), sowie 180° gegen die Kurbel versetzt durch den

Riegel i an dem Stellhebel d (vgl. Fig. 3 und 4), welcher sich in die

Einschnitte des Bogens RV legt, festgestellt werden.

Die letztere Stellung entspricht also dem sogen. todten Punkte der Coulisse. Die

Verschiebung der Schraubmuffen von dem Hebel d aus

erfolgt durch die Stange e in bekannter Weise mittels

Rückhebeln, welche in eingedrehte Nuthen der Muffen eingreifen.

Mit dieser Umsteuerung ist noch in eigenthümlicher Weise eine verstellbare Expansion

verbunden, derart, daſs derselbe Handhebel c zur

Verstellung derselben verwendet werden kann, welcher auch die Umsteuerung bewirkt.

Mit diesem Hebel c ist das Zahnsegment k verbunden, welches auf ein Rädchen l an einer Welle m

einwirkt, durch deren Drehung dann die Verstellung der Expansionsvorrichtung

erfolgt.

Der Expansionsschieber ist dabei als Rider-Schieber oder

von einer verwandten Construction gedacht.

Die Anordnung ist nun so getroffen, daſs der Hebel c in

der Stellung Null 70 Proc., dagegen in den Stellungen V

= Vorwärts und R = Rückwärts 0 Proc. Füllung

gibt, und zwar wird dies durch richtige Wahl des Uebersetzungsverhältnisses zwischen

k und l erreicht.

Soll umgesteuert werden, so zieht man den Riegel h nur

so hoch, daſs er die Einschnitte des Führungsbogens am Steuerbocke verläſst, aber

noch mit dem etwas über diesen hervorragenden Ende des Hebels d in Eingriff bleibt. Um letzteres festzustellen, zieht

man den Riegel h ganz hoch; nunmehr kann der am Hebel

d angebrachte Riegel i

in die Einschnitte an der Unterseite des Führungsbogens eintreten und so die

Stellung des Hebels d und des Excenters sichern. Der

Hebel c aber ist gleichzeitig vollständig frei geworden, und man kann

nun mittels desselben die Expansion nach Belieben reguliren.

Wie man sieht, kann also die Umsteuerung nicht vollzogen werden, ohne daſs man dabei

gleichzeitig auch die Expansion verändert; das ist aber ohne irgend einen Belang.

Denn steht das Vertheilungsexcenter auf Null, so ist abgeschlossen und das

Expansionsexcenter kann dann auf 70 Proc. Füllung stehen, da doch kein Dampf

eintreten kann. Wird dagegen d mit c nach R oder V gebracht, so steht in beiden Fällen die Expansion auf

0 Proc., so daſs auch jetzt kein Dampf eintreten kann. Erst durch Bewegen des Hebels

zwischen R oder V und Null

können beliebige Füllungen nach Bedarf gegeben werden.

Als Vortheil dieser Anordnung wird angeführt, daſs der Maschinist nur einen Hebel zu

bedienen habe und auſser der Bremse bei Fördermaschinen keine Drosselklappe mehr

brauche, um die Maschine beliebig reguliren zu können.

Die Umsteuerung von Wheatley und Mackenzie in London,

welche Engineering vom 3. December 1886 mittheilt, ist

speciell für solche rasch gehende schwingende Maschinen bestimmt, bei welchen der

Cylinder quer in einen cylindrischen Block ausgebohrt ist, dessen äuſsere Fläche

dann gleich als Schieberfläche dient. Fig. 5 zeigt solch eine

Maschine im Durchschnitte. Der Cylinder ist in einem cylindrischen Blocke B ausgebohrt, welcher selbst – nebst allen anderen

Cylindern – in ein ausgebohrtes Gehäuse c

eingeschlossen ist. Der Dampf tritt durch die Kanäle bb

ein und durch die Kanäle dd wieder aus; diese Kanäle

münden in zwei besondere Dampfkammern zu beiden Seiten des Gehäuses, und zwar in

besonderen, parallel zur Drehungsachse der Cylinder verschiebbaren Schlitten D und N. In diesen

Schlitten sind mehrere Durchlaſsöffnungen derart gegen einander versetzt angebracht,

daſs bei der gleichzeitigen Verschiebung der beiden Schlitten, wozu irgend passende

Mittel verwendet werden können, die Umsteuerung der Maschine erfolgt. Auf dem

Schlitten für den Dampfeinlaſs D liegt noch ein

rotirendes Absperrventil F.

Auf demselben Prinzipe der Umkehrung von Dampfeintritt und Austritt beruht auch die

Umsteuerung von W. Pepper zu Stockton-on-Tees, deren

Skizze Engineering vom 10. April 1885 S. 380 gibt. Fig. 6 zeigt

die angewendete Construction. Der Schieberspiegel des Cylinders ist dabei neben den

üblichen Kanälen noch mit einem 4. Kanäle D1 versehen, und der Hohlschieber mit doppelten

Oeffnungen greift über diesen weg, und zwar mit einer derart erweiterten Mündung,

daſs die Kanalöffnung D1 immer in Verbindung mit dem Schieberkanale a bleibt. Die Umsteuerung geschieht nun einfach dadurch, daſs man durch

Verstellung eines passenden Schiebers oder Ventiles den Dampf entweder durch die

Oeffnung D1 oder D eintreten läſst, während der Austritt durch D bezieh. D1 erfolgt. Damit der Schieber nicht von dem Spiegel

abgehoben wird, ist

derselbe in ein Gehäuse eingeschlossen, in welches Dampf zugelassen wird.

William Clarke in Victoria Works, Gateshead on Tyne (*

D. R. P. Nr. 30893 vom 18. Mai 1884), benutzt bei seiner Umsteuerung für Dampfwinden

Schieber von cylindrischem Querschnitte, welche aber im Längsprofile die Gestalt

gewöhnlicher C-Schieber darbieten. Der cylindrische Schieberspiegel besitzt zwei

neben einander liegende Systeme von Kanälen, über welche sich der Schieber durch

einfache Drehung um seine Achse bringen läſst; die Anordnung dieser Kanäle bewirkt

den Vor- oder Rückwärtsgang der Maschine. Eine Zwischenstellung des Schiebers

verschlieſst alle Kanäle, bringt also die Maschine zum Stillstande.

Fig. 7 und 8 geben eine

Vorstellung von der Anordnung der Maschine. In den beiden cylindrischen, zu den

Dampfcylindern parallelen Schieberkasten A bewegen sich

die cylindrisch abgedrehten Schieber B, von den Stangen

O durch einfache Excenter getrieben, hin und her.

Aus jedem Gehäuse führen zwei Paare von Eintrittskanälen D und D1, C und C1 nach beiden Cylinderenden, aber in

entgegengesetzter Anordnung, während für beide Paare eine gemeinsame

Austrittsöffnung E vorhanden ist. Der Schieber B ist mit zwei Durchgangsöffnungen F für den Dampfeinlaſs versehen; zwischen diesen ist

seine Wandung eingezogen, so daſs er das Längsprofil annimmt. Bei H tritt der Dampf in den Schieberkasten ein, bei J aber aus den Cylindern wieder aus.

In den Figuren sind die Schieber in Mittelstellung dargestellt, wobei die Maschine

stillsteht. Um dieselben behufs Anlassen links oder rechts drehen zu können, gehen

durch die Rückwand der Schieberkasten in der Achse derselben zwei Spindeln K, welche mit vierkantigen Zapfen in entsprechende

centrale Oeffnungen am Schieber eingreifen. Auf den Enden dieser Spindeln stecken

kurze Hebelarme y, welche beide durch eine gemeinsame

Zugstange an einen Handhebel angeschlossen sind, durch dessen Bewegung nach links

oder rechts die Schieber in die gewünschte Stellung gebracht werden können.

Von sehr einfacher Art ist die Umsteuerung, welche Robert

Duncan zu Glasgow für kleine Dampfmaschinen construirt hat, und welche von

der Firma Ross und Duncan (Engineering vom 24. August

1883 S. 167) für die Maschinen von Dampfyachten angewendet wird. Dieselbe bedarf

weder einer Coulisse noch eines zusammengesetzten Gestänges; sie beruht einfach auf

dem Umstände, daſs ein gewöhnlicher D-Schieber sofort die Umkehrung des Ganges

ergibt, wenn man unter Beibehaltung seiner Verbindung mit dem Vorwärtsexcenter bloſs

die Kanäle für Ein- und Austritt des Dampfes vertauscht. Die ganze Umsteuerung

besteht also nur in einem Ventile, durch welches die Richtung des Dampfstromes

umgeändert wird. Dabei ist allerdings erforderlich, daſs der Schieber keine Deckung

besitzt und das Excenter ohne Voreilen im rechten Winkel mit der Kurbel aufgekeilt

ist, was wieder Dampfeinströmung während des vollen Hubes bewirkt. Die mit Volldampfbetrieb

verbundene wenig vortheilhafte Dampfbenutzung mag nun bei manchen Maschinen, wie

Steuerapparaten, Dampfkrahnen u.s.w., die nur zeitweilig in Gang sind, durch die

Einfachheit der Construction aufgewogen werden; aber bei fortwährendem Gange,

namentlich auf Dampf booten, wird ökonomische Dampfverwendung, also Expansion,

durchaus erforderlich.

Auch für diese hat Duncan seine Steuerung in einfachster

Weise dadurch geeignet gemacht, daſs er die Maschine als Verbundmaschine mit einer

Kurbel Versetzung von 180° gebaut hat; der Dampf wirkt nun zunächst mit Hochdruck

und voller Füllung im ersten Cylinder und dehnt sich dann im zweiten aus. Fig. 9 bis 11 zeigen die

Anordnung der Steuer- und Umkehrschieber für eine solche Maschine. S1, S2 sind die beiden

Steuerschieber (runde Kolbenschieber) für den Hochdruckcylinder A und den Niederdruckcylinder B; dieselben sind, abgesehen vom Durchmesser, ganz gleich, und werden

beide durch dieselbe Excenterstange bewegt. Neben jedem Steuerschieber liegt noch

ein ganz ähnlich construirter Umkehrschieber R1 bezieh. R2; beide können gleichzeitig durch einen Hebel

gehoben oder gesenkt werden. Fig. 10 zeigt einen

Schnitt durch Umkehr- und Steuerschieber des Hochdruckcylinders, Fig. 11 durch die beiden

Umkehrschieber. Bei der gezeichneten Stellung tritt der Dampf durch das Rohr D ein und gelangt nach dem Innenraume des Schiebers R1 (Fig. 10) und von hier

durch den Kanal M nach dem Innenraume des

Steuerschiebers S1,

durch welchen er abwechselnd nach beiden Enden des Hochdruckcylinders geleitet wird.

Der Abdampf von diesem Cylinder geht an den beiden Enden des Schiebers S1 vorüber in das

Gehäuse, tritt durch den Kanal L (Fig. 11) in das Gehäuse

des zweiten Umkehrschiebers R2 ein, und wird nun durch den Steuerschieber S2, welcher wie ein gewöhnlicher Schieber

wirkt, in den Niederdruckcylinder vertheilt. Beim Austritte geht er durch die

Höhlung der Schiebermitte nach der Mitte des Umkehrschiebers, und von hier in das

Rohr E und nach dem Condensator oder in die freie

Luft.

Unter diesen Umständen folgt das Excenter der Kurbel nach; werden aber die

Umkehrventile niedergeschoben, bis der bei D

eintretende Dampf in das Schiebergehäuse statt in den Schieberzwischenraum

einströmt, dann wird die Bewegungsrichtung der Maschine geändert und das Excenter

geht, wie üblich, der Kurbel voran. Der Hochdrucksteuerschieber S1 läſst dann den Dampf

an seinen Enden eintreten und in der Mitte ausströmen, während der

Niederdruckschieber S2

genau entgegengesetzt wirkt.

Bei der Umsteuerung für schwingende Dampfmaschinen von W. H.

Martin zu Vlissingen erhält nach Industries

vom 17. December 1886 der Schieber seine endgültige Führung durch eine Combination

von 3 Einzelbewegungen, deren eine vom Cylinder ausgeht, während eine zweite

rechtwinkelig dazu erfolgt, und endlich die dritte dazu dient, die Dampfabschluſspunkte

gleichmäſsig zu machen. Die Schieberstange greift dabei (vgl. Fig. 12) mit einem

Gleitstücke in den zur Cylinder-Schwingungsachse concentrischen Schlitz eines

Quadrantrahmens N, welcher durch ein System von Hebeln

und Stangen in Bewegung gesetzt wird. Zunächst dem Mittelpunkte des Quadranten ist

die Excenterstange G eingelenkt, mittels welcher das

eine angebrachte Excenter F den Quadrantrahmen zwischen

den Führungen E hin und her zieht. Bei B1 sind zwei Ohren

befindlich, von welchen aus Zugstangen D nach dem

Doppelhebel B gehen, welcher mit dem Umsteuerhebel B2 fest verbunden ist.

So lange der Quadrant die in vollen Linien ausgezogene Stellung einnimmt, hängt die

Schieberbewegung nur von dem Excenter ab, welches nur so viel Hub hat, um dem

Schieber das erforderliche lineare Voreilen zu geben. So wie aber der Quadrant nach

irgend einer Seite gedreht wird, muſs das Gleitstück bei der seitlichen

Ausschwingung des Cylinders in dem Bogenschütze steigen und fallen, und so den Weg

des Schiebers vergröſsern. Dreht man den Quadranten nach der entgegen gesetzten

Richtung, so wird die Maschine umgesteuert, das Voreilen aber bleibt bei allen

Stellungen des Quadranten das gleiche, da im todten Punkte der Kurbel das Gleitstück

stets in Mitte des Bogenschlitzes steht.

Franz Fröbel in Constantinhütte bei Freiberg in Sachsen

benutzt in seiner Umsteuerung für Expansionsdampfmaschinen (* D. R. P. Nr. 26594 vom

13. September 1883) im Wesentlichen die durch Heusinger von

Waldegg eingeführte Methode, das Voreilen des Schiebers von der Bewegung

des Querhauptes oder einer ihr ähnlichen Bewegung abzuleiten. Als solche ist hier

die des Expansionsexcenters benutzt, welches um 180° gegen die Kurbel versetzt

steht.

Fig. 13 zeigt

die Anordnung der Steuerung; dieselbe besitzt nur 2 Excenter G und E, von welchen das

Grundschieberexcenter G den Gleitrahmen H in Schwingung versetzt, welcher im Punkte i am Gestelle drehbar gelagert ist. Der Stein desselben

wird je nach der Bewegungsrichtung der Maschine mittels geeigneter Hebel gehoben und

gesenkt. Das Expansionsexcenter ist um 180°, das Grundexcenter um 90° gegen die

Kurbel verstellt. Das Grundexcenter wirkt durch den Gleitrahmen und die Stange s auf den kurzen Hebelarm a des Armes A, während das Expansionsexcenter

(dessen Stange abgebrochen gezeichnet ist) mittels der am Ansätze d des Excenters angebrachten Treibstange f den langen Arm b des

Hebels A bewegt.

Durch diese Doppelbewegung des Hebels A und das

Verhältniſs seiner Hebelarme a und b resultirt aus beiden in gewissen Perioden einander

entgegen gesetzten Bewegungen der Excenter G und E eine Grundschieberbewegung, welche bei jeder Lage des

Coulissensteines ein richtiges constantes Voreilen bedingt, gleichviel ob die

Maschine rückwärts oder vorwärts gesteuert wird.

Die Handhabung dieser Steuerung soll eine besonders leichte sein.

Die Bryce-Douglas-Umsteuerung, nach Industries, 28. Januar 1887 S. 79, besitzt in der Form,

wie sie an den neuesten Schiffen des Norddeutschen Lloyd angebracht worden ist, die

gröſste Aehnlichkeit mit der Steuerung von Kirk (Fig. 14). Auch

hier sitzt die als ⊥-förmiger Hebel gestaltete Coulisse

drehbar auf dem Zapfen eines Hebels C, des sogen.

„Voreilungshebels“ (lap and lead lever), welcher durch das Querhaupt Q in Schwingung versetzt wird. Die Bewegung der

Coulisse um diesen Zapfen aber wird durch eine Hebelzusammenstellung herbeigeführt,

welche folgendermaſsen angeordnet ist: Von dem Arme der Coulisse aus ist die

Zugstange H zunächst nach dem fest gelagerten Lenker

L geführt. Eine Zugstange G führt von dem Gelenkpunkte dieser beiden nach einem Punkte B des Hebels AB1, dessen Ende A an die

Pleuelstange D angeschlossen ist, und von dieser in der

bekannten eiförmigen Bahn bewegt wird, während das andere Ende B1 in einer

horizontalen Schlitzführung hin und her gleitet. Hierdurch erhält auch der Hebel der

Coulisse eine entsprechende Hin- und Herbewegung. Die Verstellung der

Schieberlenkstange in der Coulisse erfolgt durch die Zugstange K von dem Steuerhebel J

aus.

Eine andere ebenfalls von Bryce-Douglas herrührende

Umsteuerung zeigt Fig. 15. Es ist dies eine Steuerung mit nur einem Excenter, und von der

Fairfield Ship Building and Engineering Comp. vor

Kurzem an dem Dampfer Ormuz der Oriental Steam Navigation Comp. angebracht worden. Auch bei dieser

Steuerung erhält der Schieber ein constantes Voreilen durch den Hebel C, welcher einerseits an das Querhaupt, andererseits an

die Schieberstange angeschlossen ist; sein Drehpunkt sitzt aber an dem einen Arme

eines kurzen doppelarmigen Hebels B, welcher von dem

Excenter aus in regelmäſsige Schwingung versetzt wird. Es geschieht dies in der Art,

daſs die Excenterstange in der Coulisse D ein

Gleitstück hin und her schiebt, an welches die von dem Hebel B ausgehende Zugstange angelenkt ist. Steht die Coulisse zu dieser

Zugstange in normaler Stellung, so bewirkt das Excenter natürlich keine

Schieberbewegung; neigt man aber dieselbe durch den Umsteuerhebel J nach der einen oder anderen Seite, so wird die

Schieberbewegung erfolgen, und zwar je nach der Stellung der Coulisse im Sinne des

Vorwärts- oder Rückwärtsganges. Bezüglich zweckmäſsiger Anordnung der Schieber und

guter Ausnutzung des Raumes scheint auch diese Steuerung wesentliche Vortheile zu

gewähren.

Die Umsteuerung von Kirk,

welche zuerst an einigen Dampfern mit Dreifach-Expansions-Maschinen von Napier und Sons zu Glasgow angebracht wurde, gehört

ebenfalls zur Klasse derjenigen Steuerungen, bei welchen der Schieber von der

Pleuelstange aus zwei Bewegungen erhält, deren eine vom Querhaupte abgeleitet wird

und das Voreilen bewirkt, während die andere, von dem Ausschlage der Pleuelstange

nach beiden Seiten abhängig, sich bald zur ersteren addirt, oder auch davon abzieht – es ist dieses

die hin und her schwingende Bewegung, welche der Coulisse oder Steuertasche um ihren

Drehpunkt ertheilt wird. Derartige Steuerungen sind gerade für Schiffsmaschinen von

groſser Wichtigkeit, da bei diesen die Raumfrage in erster Linie zu berücksichtigen

ist; namentlich bei 3-Cylinder-Maschinen sind die Excenter oft kaum unterzubringen,

abgesehen davon, daſs dieselben jedenfalls recht schwer zugänglich werden. Auſserdem

gestaltet sich die Anordnung der Steuerung noch wesentlich einfacher als bei der

üblichen Excenterbewegung.

Textabbildung Bd. 265, S. 114Die nebenstehende Textfigur stellt die Steuerung von Kirk schematisch dar. A

ist die Mitte der Kurbelwelle, B der Kurbelzapfen, C der Zapfen des Querhauptes. TRS ist der Balancier zur Bewegung der Luftpumpe, welcher um den festen

Zapfen R schwingt, und durch die kurze Lenkstange CT vom Querhaupte aus bewegt wird. An diesem Balancier

ist unweit von R die Coulisse MO in einem Zapfen N gelagert, um welchen sie

frei schwingen kann, während der Zapfen selbst in einem kurzen Bogen um R auf und ab schwingt. Mit der Coulisse ist der radiale

Arm NL verbunden, durch welchen dieselbe in folgender

Weise in Schwingung versetzt wird: Von L aus geht eine

Stange LF nach dem Ende eines doppelarmigen, an der

Pleuelstange mit dem Zapfen E gelagerten Hebels FED, dessen anderer Arm D

durch den Lenker DG an dem festen Punkte G angehangen ist, P ist

das Gleitstück in der Coulisse, von welchem aus durch die Stange PQ der Schieber bewegt wird; eine bei K angreifende, nach dem Arme I der Steuerwelle H gehende Stange dient in

bekannter Weise zur Verschiebung des Gleitstückes in der Coulisse. Fig. 16 und 17 zeigen die

Einzelheiten der Coulisse und Schieberlenkstange. Erstere besitzt einen ⊢⊣-förmigen

Querschnitt, und ist aus zwei Theilen zusammengesetzt, die bei a und b durch angegossene

Lappen und Schrauben verbunden sind. Die Lagerung der Coulisse erfolgt in doppelten

Zapfen N, für welche die Lager einerseits mit dem

Condensatorbalancier direkt, andererseits aber mit einem in letzteren fest

eingesetzten -förmigen Arme S verbunden

sind; eine solche zweiseitige Lagerung ist bei den bedeutenden Kräften und dem

raschen Gange durchaus erforderlich. Das Gleitstück P

der Coulisse ist äuſserlich cylindrisch gestaltet, und bildet zugleich den Zapfen der Lenkstange;

es besteht aus zwei gegen einander verstellbaren Theilen. Auch das Lager für den

Zapfen K der Steuerstange ist verstellbar

angeordnet.

Der doppelarmige Hebel FED ist mit einer langen Achse

versehen, und mit dieser in einer quer durch die ganze Breite der

Pleuelstangen-Gabel gehenden Bohrung gelagert, in welcher zu beiden Seiten durch

eingesetzte Büchsen genaue und auswechselbare Lager gebildet sind.

Als ein besonderer Vortheil dieser Steuerungsanordnung für Schiffsmaschinen wird nach

dem Engineering 1885 S. III noch betrachtet, daſs die

Steuerung der gewöhnlichen Anordnung der Condensatoren in den hinteren Ständern der

Hammermaschinen nicht störend in den Weg tritt, sowie daſs die Schieber nach hinten

zu liegen kommen, so daſs über dem Stande des Maschinisten der Raum für den

Luftumlauf frei bleibt und keinerlei Lager und Stopfbüchsen sich darüber befinden,

von welchen Oel und heiſses Wasser herabtropfen.

In ganz ähnlicher Weise, wie Kirk, hat J. Thom zu Barrow-in-Furness nach Industries vom 17. December 1886 S. 652, die Aufgabe zu

lösen versucht. Seine Steuerung für Schiffsmaschinen verwendet eine Coulisse, welche

gerade wie bei Kirk, auf einen Hebel A gelagert ist, welcher durch das Querhaupt in

Schwingung versetzt wird (Fig. 18). Eine Stange D, die an die Pleuelstange angelenkt ist, versetzt nun

mittels eines an der Coulisse befindlichen Hebelarmes dieselbe in regelmäſsige

Schwingung um ihren Drehzapfen C. Ein wesentlicher

Unterschied besteht aber zwischen beiden Steuerungen darin, daſs bei Kirk die Achse der Coulisse nahe an dem Zapfen des

Condensator-Balanciers angebracht ist, und somit bei dessen Bewegung neben der Auf-

und Niederbewegung nur eine sehr geringe Seiten Verschiebung erfährt, während Thom den Hebel A direkt an

das Querhaupt anschlieſst, so daſs der Drehzapfen B

desselben und natürlich auch die Coulisse in Folge dessen sich sehr erheblich in

horizontaler Richtung hin und her bewegt. In demselben Maſse schwankt natürlich auch

bei jedem Hube das Gleitstück in derselben hin und her, was sowohl bezüglich der

Dampfvertheilung, wie der Abnutzung nur als ein groſser Uebelstand bezeichnet werden

kann.

Abraham Hill in Marlborough (England) (* D. R. P. Nr.

31615 vom 7. November 1884) leitet bei seiner Umsteuerung für

Zwillingsdampfmaschinen die Bewegung des Schiebers, unter Vermeidung aller Excenter,

von der Bewegung der Querhäupter ab, und zwar in einer Weise, von welcher er sich

besonders vorzüglichen Erfolg in Bezug auf rasches Oeffnen der Dampfkanäle und

Vermeidung aller bei Excentersteuerungen vorhandenen Uebelstände verspricht. Fig. 19 zeigt

diese Steuerung für eine Locomotive, die ja als Grundform aller umsteuerbaren

Zwillingsmaschinen angesehen werden kann.

Als Hauptorgane der Steuerung dient für jede Maschine ein ⊤-förmiger Hebel, welche beide um eine Achse d drehbar sind. Die

Querbalken cc, c1

c1 der ⊤-Hebel sind gebogen und geschlitzt, und zwar der eine

nach oben, der andere nach unten; in diese Schlitze greifen zwei Gleitstücke b und b1 ein, welche drehbar auf die verlängerten Zapfen

der beiden Querhäupter aufgesteckt sind. Durch den Hin- und Hergang der Querhäupter

kommen also die beiden ⊤-Hebel in eine schwingende

Bewegung, welche durch Zugstangen ee1, die an die senkrechten Arme c2 der ⊤-Hebel angeschlossen sind, auf die Arme ff1 an der Welle g übertragen wird. Die Welle g besteht übrigens aus zwei concentrischen Wellen, die sich gegenseitig

als Achsen dienen; auf dem massiven Theile sitzt einerseits der Arm f1, an der anderen

Seite aber der zweiarmige Hebel h1, und auf der hohlen Welle der Arm f1, sowie auf der

anderen Seite, neben f, der zweiarmige Hebel h. Damit dies möglich ist, muſs die hohle Welle

entsprechend ausgeschnitten sein, um den Hebel h1 durch sich hindurch gehen und frei schwingen zu

lassen. Fig.

20 zeigt diese Hebel und ihre Wellen im Grundriſs. Die oberen und unteren

Enden dieser Hebel h und h1 stehen nun mittels Stangen ii1 bezieh. jj1 mit den beiden

Hängetaschen ck, c1

k1 in Verbindung, deren

Gleitstücke in üblicher Weise die Steuerschieber regieren. Die Hängetaschen sind

nach dem Schieber zu hohl geformt, da sie nicht von radial gegen die Kurbelwelle

gerichteten Stangen bewegt sind, vielmehr der Schnittpunkt der Stangen (der

Krümmungsmittelpunkt des Taschenschlitzes) nach rechts zu liegen würde.

Als beste Ueberdeckung der Schieber wird 3mm auf

der Auſsen- und 1mm auf der Innenseite angegeben;

übrigens soll gar keine Deckung erforderlich sein.

Wenn die Theile die in Fig. 19 dargestellte Lage

haben, d.h. der vordere Cylinder A gerade auf halbem

Hube steht, so wird derselbe beim Oeffnen des Dampfventiles vollen Druck erhalten

und die Kurbel nach der Richtung des Pfeiles drehen. Der Schieber der hinteren

Maschine steht in diesem Momente in mittlerer Stellung. Sowie sich aber das vordere

Querhaupt nach rechts bewegt, wirkt es durch die Welle g und die Hebel f und h1 auf diesen Schieber ein, und bringt

denselben rasch in die Stellung, wobei er am weitesten offen ist. Es geschieht dies

sehr rasch, theils weil das Querhaupt einer Maschine die gröſste Geschwindigkeit in

der Mitte seines Hubes hat, und theils, weil der Zapfen des Querhauptes in seiner

mittleren Stellung mit dem kürzesten Arme auf den ⊤-Hebel

einwirkt. Sobald das Querhaupt am Ende seines Hubes angekommen ist, wirkt es auf den

gröſsten Hebelarm des ⊤-Hebels, weshalb die Bewegung des

Schiebers an den Enden seines Hubes, wenn die Dampfwege ganz offen sind, am

langsamsten wird.

Nach diesen Angaben müſste die Steuerung also, wenn die Pleuelstangen unendlich lang

wären, auf beiden Kolbenseiten ein gewisses Zurückbleiben des Schiebers statt eines

Voreilens bewirken. Der Einfluſs der endlichen Länge der Pleuelstange bewirkt aber, daſs

die Kurbel B, welche den todten Punkt bereits

überschritten hat, wenn A den der Mittelstellung des

Kolbens entsprechenden Platz einnimmt, noch nicht bis zum todten Punkte gelangt ist,

wenn A und B in die

Stellungen A1 und B1 eingetreten sind

(etwa 180° später). In diesem Falle ist also der Schieber für die hintere Maschine

noch nicht im todten Punkte, wenn der ihn regierende ⊤-Hebel seine Mittelstellung einnimmt. Das Nacheilen wird also in diesem Falle

ein geringeres, bezieh. es wird sich dasselbe bei der kleinen Deckung und der

verhältniſsmäſsig raschen Bewegung des Gleitstückes im ⊤-Hebel wahrscheinlich in ein Voreilen verwandeln, während auf der anderen

Kolbenseite sich aus gleichen Gründen das Nacheilen noch vermehrt. Dieser Umstand

muſs als ein groſser Fehler der vorbeschriebenen Steuerung angesehen werden.

Tafeln