| Titel: | Ueber Neuerungen an Stickmaschinen; von Ernst Müller in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 160 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Stickmaschinen; von Ernst

Müller in Hannover.

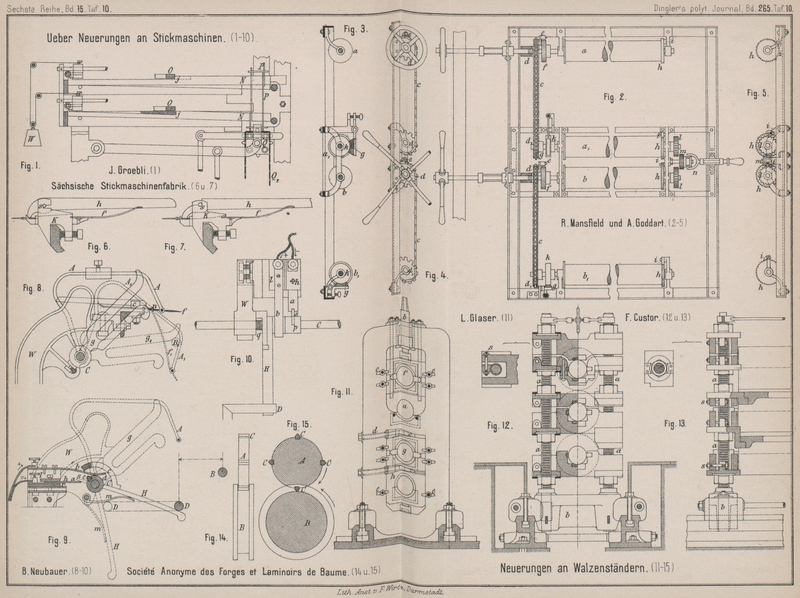

Patentklasse 52. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 10.

E. Müller, über Neuerungen an Stickmaschinen.

Die Stickmaschine bezweckt das Einnähen – Einsticken –

von Mustern in flächenartige

Gebilde. Die bei der Handstickerei zur Steigerung der Wirkung benutzten

mannigfachen Sticharten sind bei der Maschinenstickerei durch einige wenige ersetzt.

Die hervorragendsten, am häufigsten angewendeten und den übrigen Sticharten als

Grundlage dienenden sind

der Plattstich, der Tambourir- oder Kettenstich bezieh. Festonstich und der Doppelsteppstich. Der Plattstich wird auf Maschinen erzeugt, welche mit

kurzen, Kettenstich und Doppelsteppstich auf Maschinen, welche mit sogen. endlosen

Fäden arbeiten, wie die gewöhnliche Nähmaschine.Vgl. Hugo Fischer, die Stickmaschine, Civilingenieur 1877 S. 417; 1878 S. 431; 1880

S. 463. Die Tambourirstich-Stickmaschinen sind bereits in den

Berichten über Nähmaschinen behandelt worden, im Nachfolgenden soll deshalb nur auf

die Neuerungen an den übrigen Maschinengattungen eingegangen werden.

Im Allgemeinen ist die Stickmaschine anzusehen als die Verbindung einer groſsen

Anzahl von Nähmaschinen (bis über 600), welche gemeinschaftlich ein und dasselbe Muster einnähen. In fast allen Fällen

ist dabei der zu bestickende Stoff in einem Rahmen ausgespannt, welcher nach

Maſsgabe des Musters bewegt wird, während die Nähmaschinen an ihrer Stelle bleiben.

Der umgekehrte Fall, bei welchem der Stoff fest liegen bleibt und die Nähmaschinen

bewegt werden, kommt seltener vor.

Zuerst sollen nun die Neuerungen behandelt werden, welche sich auf den Rahmen beziehen, und dann diejenigen, welche an den

eigentlichen Stichbildungswerkzeugen, ihren Trägern und Bewegungsmechanismen

vorgenommen worden sind. In dieser zweiten Gruppe sei vorerst auf die

Plattstichstickmaschinen Rücksicht genommen, für welche die von Josua Heilmann1836 59 * 5. erdachte Bauart

meist zu Grunde gelegt wird, dann auf die Schiffchenstickmaschinen und endlich auf

die combinirten Maschinen.

Der meist senkrecht aufgehängte, durch Gegengewichte ausgeglichene Stickrahmen (Gatter), in welchem der zu bestickende

Stoff ausgespannt ist, ist parallel mit sich selbst in seiner Ebene geführt und

wurde bislang von dem Arbeiter nach Maſsgabe des Musters mittels eines

Storchschnabels (Pantographen) bewegt. Es liegen nun mehrere Versuche vor, auch die

Bewegung selbstthätig von der Maschine ausführen zu

lassen, so daſs dann der geschulte Sticker durch bloſse Aufsichtspersonen ersetzt

werden könnte; die Aufhängung und Gewichtsausgleichung des Rahmens ist dabei die

gewöhnliche. Den Constructionen ist folgender Gedankengang zu Grunde gelegt: Die

Lage eines jeden Punktes ist bestimmt durch seine Abscisse und seine Ordinate, um

also das Gatter in eine bestimmte Lage zu bringen, ist nur nöthig, demselben die

bestimmte Verschiebung sowohl in wagerechter als in lothrechter Richtung zu

ertheilen.Die nachstehende Beschreibung der hierher gehörenden Constructionen ist einem

vom Berichterstatter im Hannover'schen Bezirksverein deutscher Ingenieure gehaltenen

Vortrage (Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure 1887 S. 347) entnommen.

Diese Verschiebungen werden bei der Construction von Bruno

Neubauer

in Plauen im Voigtlande

(* D. R. P. Nr. 35139 vom 29. August 1885) veranlagst durch Daumenscheiben, welche

auf zwei lothrechten und zwei wagerechten Wellen aufgesteckt und in der aus Textfig. 1 ersichtlichen Weise mit dem Stickrahmen

verbunden sind. Die Scheiben auf der senkrechten Welle a bewirken die wagerechten Verschiebungen des Gatters G in der Richtung des Pfeiles α, die Scheiben auf b die entgegengesetzt

gerichteten β. Die lothrechten Verschiebungen nach den

beiden entgegengesetzten Richtungen werden von zwei wagerechten Wellen in gleicher

Weise abgeleitet. Für jede Gatterbewegung, also zu jedem Stiche nach dem Muster muſs

man vier Daumenscheiben, eine auf jede der vier Wellen aufstecken. Je zwei Wellen

für jede Bewegungsart sind angeordnet, damit die Curvenscheiben immer nur zu drücken

brauchen; es wirkt also entweder nur die auf a oder die

auf b gesteckte Scheibe.

Fig. 1., Bd. 265, S. 162Die für ein ganzes Muster nöthig werdende groſse Anzahl von Daumenscheiben

ist nun auf den mittleren vierkantigen Theil der Wellen aufgeschoben und wird auf

jeder Welle durch eine zu ihr parallel laufende Schraubenspindel mit. Mutterstück

nach jedem ausgeführten Stiche so viel weiter geschoben, daſs die nächste

Curvenscheibe auf die am Ende der Hebel befindlichen Rollen r wirken kann. Vierkantig sind die Wellen gemacht, damit man die

vorräthigen Daumen, immer um 90° versetzt, aufstecken kann und die Wellen also immer

nur um 90° zu drehen braucht. Durch eine besondere Vorrichtung wird auſserdem das

Gatter nach jeder Wirkung der Daumenscheiben bis zur Vollendung des Stiches

festgehalten und erst kurz vor der Wirkung der nächsten Curvenscheiben wieder

freigegeben.

Fig. 2., Bd. 265, S. 162S. Berger in Leipzig (* D. R. P. Nr. 36771 vom

10. Oktober. 1885) bringt die Verschiebungen durch Rollen von verschiedener Gröſse hervor, welche wie die Rollen und Büchsen

der Schaftmaschinen der Webstühle zu einer endlosen Kette vereinigt sind (vgl. Textfig. 2). An dem Stickmaschinengatter ist seitlich ein Rahmen

angebracht mit einer wagerechten Leiste c und einer

senkrechten d. Die Rolle g

wirkt auf die wagerechte Leiste und bringt also die lothrechten Verschiebungen

hervor, während f die wagerechten Verschiebungen

verursacht. Hierbei sind natürlich Federn oder Gewichte nothwendig, welche das

fortwährende Anliegen des Rahmens an die Rollen bewerkstelligen. Es ist auſserdem

die Einrichtung getroffen, daſs die Trommel a der

Trommel b etwas voraneilt, so daſs letztere ihre

Drehung erst beginnt, wenn a dieselbe schon beendet

hat.

Die beiden vorstehenden Bauarten sind nur für einfachere

Muster mit Vortheil brauchbar, während die nachfolgenden Constructionen auch für

reichere Muster anwendbar sein dürften, da sie sich der Jacquard-Einrichtung bedienen. Sie gestatten zudem ein viel rascheres

Vorrichten der Maschine für ein neues Muster, weil hierzu nur das Einhängen einer

neuen Jacquardkette nöthig ist. Als eine jedenfalls sehr sinnreiche Lösung der

Aufgabe mag hier zunächst die Construction von Joseph Arnold

Groebli in New-York (* D. R. P. Nr. 23450 vom 5. Oktober 1882) angeführt

sein (vgl. Textfig. 3 bis 8).

Der Stoffrahmen ist in gewöhnlicher Weise aufgehängt und mit Gegengewichten versehen.

Ein seitlicher Ansatz des Rahmens trägt vorn und hinten einen Zapfen a, deren jeder von einem Gleitklotz umschlossen wird

(vgl. Fig. 3). Der eine derselben a2 gleitet in einem

Schlitze a3 des

senkrecht beweglichen Schlittens E, der hintere Stein

gleitet in einem Schlitze b3 des gleichfalls senkrecht geführten Schlittens F.

Fig. 3., Bd. 265, S. 163Fig. 4., Bd. 265, S. 163Die beiden Schlitze stehen senkrecht zu einander. Bei Bewegung der

Schlitten E und F ist der

Zapfen a also gezwungen, stets an der Kreuzungsstelle

der beiden Schlitze zu bleiben. Steht z.B. der hintere Schlitten F still und wird der vordere E gehoben, so bewegt sich der Zapfen und damit der parallel mit sich

selbst geführte Stoffrahmen nach links aufwärts; wird der Schlitten E gesenkt, so geht a nach

rechts abwärts. Wird dagegen nur der Schlitten F

gehoben, so gleitet a2

in E nach rechts aufwärts, und wird F gesenkt, so schiebt sich a1 nach links unten. Durch gemeinsame Auf-

und Abbewegung der Schlitten wird der Rahmen in gleichem Maſse senkrecht gehoben

oder gesenkt. Durch gleich groſse entgegengesetzte Verschiebungen der Schlitten

erreicht man eine

Horizontalverschiebung des Rahmens. Man sieht, daſs man jeden beliebigen Punkt P (Fig. 4) innerhalb des

Rechteckes bestimmen kann durch seine Abscisse x und

seine Ordinate y, also hier durch verschieden groſse

senkrechte Verschiebungen der beiden Schieber E und F, im nebenstehenden Falle um die Beträge h1 und h2.

Die Auf- und Abbewegung der Schlitten erfolgt nun durch im Gestelle gelagerte

Schrauben, deren Muttern mit den Schlitten verbunden sind und welche an ihrem oberen

Ende durch Zahnräder g gedreht werden. Die Zahnräder

empfangen die Drehung wieder durch Zahnstangen entweder nach der einen oder anderen

Richtung und in verschieden groſsem Betrage, je nachdem es das Muster

vorschreibt.

Zunächst sei der Bewegungsmechanismus für eine

Zahnstange erläutert.

Jede der Zahnstangen ist rahmenartig mit doppelter innerer Verzahnung gebildet und

zwar ist der Rahmen so weit, daſs immer nur eine Verzahnung im Eingriffe steht. Mit

der Zahnstange J (Fig.

5) ist ein gerade geführtes Querstück L

verbunden, welches über einer Reihe Haken N liegt,

deren Ansätze i hinter das Querstück greifen. Jeder

Haken steht in Verbindung mit einer Nadel P eines Jacquard-Mechanismus.

Fig. 5., Bd. 265, S. 164

Fig. 6., Bd. 265, S. 164

Fig. 7., Bd. 265, S. 164

Fig. 8., Bd. 265, S. 164

Wird die Nadel P durch die volle Jacquardkarte Q2, welche über dem auf

und ab steigenden Prisma Q liegt, gehoben, so wird

damit gleichzeitig der betreffende Haken N gehoben, aus

der punktirten in die voll ausgezogene Stellung übergeführt und dadurch die Nase j in eine solche Höhe gebracht, daſs nun der um p (Fig. 6 und 7) schwingende Hebel O

sich dagegen legt und den Haken mitnimmt. Der Weg, welchen hierbei der Haken N zurücklegt, ist nun, wie man ohne Weiteres sieht,

abhängig von seiner Lage zum Drehpunkte p. Der nächst

p liegende Haken beschreibt den kleinsten Weg und

je weiter der Haken nach auſsen liegt, um so gröſser wird sein Weg sein. Für eine

bestimmte Hebung des Schlittens E ist also nur nöthig,

einen bestimmten Haken durch die Jacquard karte heben zu lassen. Das Zurückführen

des Querstückes L und damit des Hakens N in die Urlage wird durch ein Gewicht W bewerkstelligt.

Für den Schlitten F ist die Vorrichtung genau dieselbe

und ist die Verbindung beider Mechanismen, für welche nur ein Jacquard-Prisma

gebraucht wird, in Fig. 1 Taf. 10 gezeigt.

Um nun dieselben Nadeln sowohl für das Heben als auch für das Senken des Schlittens

E bezieh. F benutzen

zu können, um also mit der Hälfte der Nadeln auskommen zu können, ist die

Einrichtung der Zahnstangenrahmen getroffen. Je nachdem

die eine oder die andere Seite des Rahmens zum Eingriff gebracht wird, dreht sich

das Rad g (Textfig. 6)

beim Auswärtsgange des Querstückes L nach rechts oder

links. Das Ein- und Auslösen der Zahnstange, welches ebenso vom Muster abhängt, ist

also gleichfalls durch eine Jacquardnadel zu beeinflussen und vor dem Auswärtsgange

der Hebel O auszuführen.

Während des Rückganges des Hebels O und der Haken, sowie

der Zahnstangen muſs natürlich der Stoffrahmen der Stickmaschine in seiner Lage

gesichert sein, damit derselbe nicht etwa durch zufällige äuſsere Kräfte verrückt

wird. Aus diesem Grunde werden die Zahnräder auf den Schraubenachsen durch besondere

Sperrklinken in ihrer Lage bis zum Wiedereingriff der Zahnstangen gesichert; auch

diese Sicherung ist von der Bewegung des Hebels O

abhängig gemacht.

In der schematischen Fig. 6 ist der Hebel O einfach ausgeführt; es ist jedoch vorzuziehen, ihn

mit einer Gleitschiene herzustellen, um eine übermäſsige Reibung zwischen ihm und

den Haken, welche er bewegt, zu verhindern (Fig. 7).

Die Gleitschiene s liegt parallel zu dem betreffenden

Hebel und ist nach vorn und unten durch Halter getragen, rückwärts stützt sich aber

diese Schiene gegen Reibungsrollen t, so daſs beim

Schwingen der Hebel O die Schiene s in der Hauptsache nur wälzende Reibung

verursacht.

Will man die Haken N sämmtlich von gleicher Gestalt

haben, so kann man dies erreichen, wenn man die erste Todtlage des Hebels O senkrecht zur Hakenbewegung nimmt, es liegen dann

sämmtliche Nasen j

in gleicher Entfernung

von dem Querstücke L und der Hebel O schwingt nur nach rechts aus.

Der Angriff der Haken N an das Querstück L ist ein sehr wechselnder, bald nahe der Mitte, wo die

zu bewegende Zahnstange angreift, bald weit auſsen, so daſs, um ein Ecken zu

vermeiden, das Querstück L parallel zu führen ist. Groebli versieht sie deshalb mit einer Achse v2, auf welcher

Zahnrädchen v sitzen, die in die fest liegenden Zahnstangen u eingreifen (Fig. 8).

Anstatt die Jacquard-Nadeln P durch das Prisma Q so zu beeinflussen, daſs sie durch die Karte

hindurchschlagen, ausgenommen diejenige Nadel, welche einen Haken heben soll, kann

auch die Einrichtung leicht so getroffen werden, daſs die zur Hakenbewegung

dienenden Nadeln in Oeffnungen der Karte eindringen,

wobei die anderen Nadeln auf dem festen Theile der Karte liegend erhalten werden; es

sind dann immer nur wenige Löcher in die Karte zu

schlagen.

Eine andere Lösung, den Rahmen selbstthätig von der Maschine unter Zuhilfenahme der

Jacquard-Einrichtung zu bewegen, ist die von J. C. und H. Dietrich in

Plauen (Voigtland) angegebene (* D. R. P. Nr. 38896 vom 22. Juli 1886). Zur

Erlangung einer bestimmten Lage wird dem Stickrahmen wiederum eine bestimmte

wagerechte und eine bestimmte senkrechte Verschiebung ertheilt. Von einer constanten Verschiebung wird auf den Rahmen nur ein Theil übertragen und zwar mehr oder weniger, je nachdem

aus einem übertragenden Zwischengliede weniger oder mehr Platinen durch die

Jacquardschnuren herausgezogen werden, dasselbe also um einen kleineren oder

gröſseren Theil verkürzt worden ist. Die hierzu dienende Ausführung ist in den Fig. 9 und 10

wiedergegeben.

Auf der Welle w sitzen Daumenscheiben, welche die durch

Federn gegen sie angedrückten Bolzen m mit den

Platinenkästen d bei jeder Umdrehung einmal um einen

bestimmten Betrag nach rechts schieben. Diese Verschiebung kommt voll auf den Bolzen

l zur Uebertragung, wenn sämmtliche Platinen f sich in ihrer normalen Stellung in dem Kasten

befinden. Werden jedoch durch die Jacquardvorrichtung an den Bolzen l angrenzende Platinen so bewegt, daſs sie nicht auf

den Bolzen l einwirken können, z.B. so tief gesenkt,

daſs Löcher in denselben einen Kanal bilden, in welchen der Bolzen eindringen kann,

dann kommt der Betrag ihrer Breite für die Rechtsschiebung in Abzug und es wird der

Bolzen nur um die Dicke der übrigen Platinen nach

rechts gedrängt.Die Verschiebung des Platinenkastens muſs natürlich mindestens die Dicke

sämmtlicher Platinen betragen und nicht bloſs einen Theil davon, wie es

fälschlich in der Patentschrift gezeichnet ist. Für die

Horizontalbewegung des Rahmens a wird nun die Bewegung

des Bolzens l2 bezieh.

l3 auf den Rahmen

unmittelbar durch die Rollen bb1 übertragen, während für die Vertikalbewegung die

wagerechte Verschiebung der Bolzen l1 bezieh. l4 durch die Winkelhebel c in eine lothrechte umgewandelt wird.

Auf der Welle sitzen vier Daumenscheiben e und zwar ist

die gegenseitige Anordnung derselben zu einander derart, daſs immer, während zwei

auf den Stoffrahmen wirken, die beiden anderen keine Wirkung auf den letzteren

ausüben und nicht auf ihre Platinen drücken, so daſs ein Wechseln derselben für den

neuen Stich vor sich gehen kann, während der alte Stich gebildet wird. Vorstehende

Einrichtung ist an beiden Seiten der Maschine angebracht und dient die eine für

Rechtsund Aufwärts-, die andere für Links- und Abwärtsbewegung des Stoffrahmens.

Fig. 9., Bd. 265, S. 167Fig. 10., Bd. 265, S. 167Zur Aufnahme des mit den Mustern zu bestickenden Stoffes trägt der Rahmen

(Gatter) vier (bei 3 reihigen Maschinen 6) Stoffwalzen oder Waarenbäume. Dieselben

sind paarweise zusammen gehörig, und zwar so, daſs die oberen den rohen Stoff, die

unteren den bestickten Stoff aufnehmen, nachdem derselbe während der Ausführung des

Stickens zwischen beiden Walzen ausgespannt war. Jede dieser Stoffwalzen ist an

ihren Enden drehbar gelagert und mit einem Sperrrade versehen, um sie beim Auf- oder

Abwickeln von Stoff in jeder beliebigen Lage leicht und sicher feststellen und den Stoff genügend

straff spannen zu können. Für die seitliche Anspannung dienen in der Regel die durch

Schraubenspindeln mit dem Rahmen verbundenen Spannbacken, welche mit Häkchen

versehen sind.

Zur Verhütung des Durchbiegens der langen, verhältniſsmäſsig dünnen Stoffwalzen sind

bei gröſseren Längen der Stickmaschinen mehrere Stützpunkte anzubringen.Vgl. auch die Construction von Rieter in

Winterthur (Civilingenieur 1877 S. 425;

Englisches Patent 1873 Nr. 4278). Dieselben müssen so construirt

sein, daſs sie nach der veränderlichen Dicke der Stoffwalzen eingestellt werden

können, ihre Höhenlage also zu regeln ist, und so, daſs das Auf- und Abwickeln des

Stoffes in keiner Weise durch die Stützpunkte gehindert wird. Fig. 11 zeigt die von F.

Saurer und Söhne in Arbon angegebene Bauart (* D. R. P. Nr. 37530 vom 20.

April 1886). An das in der Längsrichtung der Maschine hinlaufende Querstück a ist das zweifach im rechten Winkel umgebogene Stück

b angeschraubt, welches die Mutter für die

Schraubenspindel c enthält. Mit letzterer ist durch

einen Wirbel das senkrecht geführte Winkelstück d

verbunden, auf dessen wagerecht liegenden Schenkel die kleinen Rollen e gelagert sind, welche die Stützpunkte für die

Stoffwalze f bilden. Der Stoff kann leicht auf die

Walzen und von diesen abgewickelt werden, ohne daſs hierbei die kleinen Rollen e dieses beeinträchtigen.

Fig. 11., Bd. 265, S. 168Zur seitlichen Anspannung des Stoffes

verwenden die Sächsische Stickmaschinenfabrik und Albert Voigt (D. R. P. Nr. 11250 vom 24. Februar 1880)

Spannstäbe, welche gegen die gewöhnlichen den Vorzug haben, daſs keinerlei Spitzen

nach vorn oder hinten herausragen, so daſs dieselben bei Schiffchenstickmaschinen

auch zwischen Stichlochschiene und Stoffdrücker und bei gewöhnlichen Stickmaschinen

zwischen die Nadelzangen gebracht werden können, ohne daſs die Spitzen

Beschädigungen ausgesetzt sind. Diese Befestigungsweise ist namentlich dann von

Vortheil, wenn der zu bestickende Stoff nicht über die ganze Länge der Nadelreihe

hinweg reicht (Tischdecken u.s.w.). Eine Anzahl Steppmaschinennadeln mit einseitig

zugeschärfter Spitze (vgl. nebenstehende Fig. 12)

sind in Blechstreifen so befestigt, daſs nachdem dieselben in den zu spannenden

Stoff eingestochen sind, ein flacher Draht d bequem

durch sämmtliche Oehre hindurchgeschoben werden kann.

Fig. 12., Bd. 265, S. 168Die Nadel spitzen legen sich vermöge ihrer einseitigen Zuschärfung dicht an

die Ebene des gespannten Stoffes, wodurch auch ein Anstoſsen des am Stoffe

hingleitenden Festonirapparates an die Nadeln verhindert wird. Die Verbindung des Spannstabes mit den

zugehörigen Spannschrauben wird durch beliebig lange einzuknöpfende Bänder

vermittelt.

Auch der Spannrahmen selbst ist von oben genannter Firma in seiner Bauart etwas

geändert worden. Um möglichst an Stickhöhe zu gewinnen, d. i. die lothrechte

Ausdehnung der nach einem jedesmaligen Auf- und Weiterspannen zum Besticken gebotene

Stofffläche, sind sämmtliche Spannbäume hinter verlegt worden, was namentlich bei

den gewöhnlichen Stickmaschinen von Werth ist, wo ein wesentlicher Theil der

Stofffläche unterhalb der Nadelreihen vom Festonirapparat verdeckt ist. Das untere

Längenstück L des Rahmens (vgl. Fig. 13), welches den Zweck hat, den unteren Spannbaum

beim Spannen zu unterstützen und dessen Durchbiegungen zu begegnen, ist zum Theile

gleichfalls auf die hintere Seite verlegt, es ist in seitlichen Führungen auf und

nieder beweglich und wird mittels Schrauben s gegen den

Spannbaum hinabgedrückt. Fig. 14 gibt eine etwas

andere Construction wieder, bei welcher das Längenstück unterhalb des Spannbaumes liegt und diesen mittels Haken h nach unten hält. Die Sperrräder an den Spannbäumen

sind in so fern verbessert, als sie seitliche Aussparungen haben, in welche die

Schlüssel zum Spannen und Drehen eingesteckt werden, so daſs ein Ansetzen des

Schlüssels an dem Umfange der Sperrräder vermieden bleibt.

Fig. 13., Bd. 265, S. 169Sämmtliche Walzensysteme der mehrreihigen Stickmaschine sowohl

gleichzeitig, wie getrennt, ebenso aber auch jede Walze für sich bewegen zu können,

um dadurch Ungleichheiten in der Spannung auszugleichen, ist der Zweck der

nachfolgenden Neuerung von R. Mansfield und A. Goddard

in Nottingham (* D. R. P. Nr. 38899 vom 1. Oktober 1886). (Vgl. Fig. 2 bis 5 Taf. 10.)

Fig. 14., Bd. 265, S. 169Die Walzen jedes einzelnen Systemes sind unter einander durch Ketten c verbunden, welche über Kettenscheiben laufen; es

hängt also a mit a1 und b mit b1 zusammen (Fig. 2 und 3 Taf. 10).

Während aber die Kettenscheiben d1 der Walzen a1 und b1 auf den Walzenzapfen festgemacht sind, drehen sich

die Scheiben d lose auf den Zapfen der Walzen a und b und nehmen

dieselben nur dann mit, wenn die an den Scheiben d

sitzenden Sperrklinken e in die Sperrräder f eingreifen, welche ihrerseits auf die Walzenzapfen

aufgekeilt sind. Nach Auslösung der Sperrklinken e kann

man also die Walzen a und b unabhängig von den Walzen a1 und b1 vorwärts drehen, während das Rückwärtsdrehen

zulässig ist, sobald die entsprechenden Sperrklinken i

an den Sperrrädern h umgelegt sind (Fig. 2 und 5). Zur Regelung der

Spannung in jedem einzelnen Systeme dienen die auf die Walzen a1 und b1 wirkenden Bremsen

g (Fig. 2 und 3), welche an die auf den

Walzenzapfen befestigten Bremsscheiben k gepreſst

werden können.

Zum Kuppeln der beiden Walzensysteme dient das mittels

der Gabel n verschiebbare Zahnrad m, welches so gestellt werden kann, daſs es mit den

Zahnrädern l in Eingriff kommt. Die beiden Zahnräder

l sind natürlich fest auf die Walzen a1 und b aufgekeilt.

Zum Einspannen von Decken, welche mit Buntstickerei versehen werden sollen, hat A. Glaser in Leipzig (* D. R. P. Nr. 24491 vom 27.

Januar 1883) besondere Rahmen aus Flacheisen mit Spannvorrichtung angegeben, welche

an dem eigentlichen Gatter der Stickmaschine befestigt und leicht ausgewechselt

werden können. Hierdurch wird das öftere Umspannen der Decken, wie auch das öftere

zeitraubende Umfädeln der Nadeln bedeutend beschränkt und somit Zeit gespart. Hermann Hähnel und Paul

Krauss in Eibenstock (* D. R. P. Nr. 35162 vom 23. Juli 1885) bauen ihre

auswechselbaren Rähmchen aus schwachem Stahlbleche zum Einspannen von façonirten, zu

bestickenden Wirkwaaren (Handschuhe, Strümpfe u.s.w.) so, daſs sie über einen quer

durch den Maschinenrahmen gespannten Draht gehängt werden. In dem unteren

Rahmentheile befindet sich aber eine Aussparung, welche gestattet, daſs jedes

einzelne Waarenstück auch mit seinem Rähmchen in der Ebene des eingespannten Stoffes

gedreht werden kann, um, wie z.B. bei Rankenmustern u.s.w. auf Handschuhen

erforderlich ist, die Stickerei in die richtige Stellung zu den bereits

ausgeschnittenen und ausgespannten Fingern zu bringen.

Eine andere Construction für den gleichen Zweck ist derselben Firma unter Nr. 38293

(vom 18. Mai 1885 ab) patentirt worden. Die aufzunehmenden Waarenstücke werden oben

und unten mit einem weiten Saume versehen und an den Längsseiten an einander

geheftet. In die Säume werden Drähte eingeschoben, welche an die durch die

Stoffwalzen gespannten Annähtücher angehängt werden. Zum Spannen in horizontaler

Richtung dienen mit Nadeln versehene Blechkämme, welche in die äuſsersten

Waarenstücke eingehakt und mittels Schrauben nach auſsen gezogen werden.

Um ein Aufreiſsen der Wirkwaaren zu verhüten, verwendet Johannes Haas in Eibenstock (* D. R. P. Nr. 37526 vom 7. Januar 1886) bei

seinen ebenfalls dem vorgenannten Zwecke dienenden Einspannrahmen nur

Klemmvorrichtungen, welche entweder in dreikantigen, in der Druckkante mit Gummi

gefütterten Stäben und entsprechender Gegenrinne bestehen, oder für die Längsseiten

aus einer schräg nach auſsen überhängenden Leiste mit seitlich anschlagendem Stabe

zusammengesetzt sind,

welcher durch einen mittels Feder angetriebenen Keil zum Schlüsse gebracht wird.

Auch diese aus Blechstreifen gebildeten Rähmchen werden mit ihren Haken auf eine

Rundstange, die am oberen Theile des Stoffrahmens der Stickmaschine angebracht ist,

eingehakt und das untere Ende mittels Vorreiber festgehalten.

So weit über Neuerungen, welche den Rahmen betreffen es folgen nun diejenigen, welche

sich auf den Wagen der Plattstichstickmaschine und

dessen Bewegungsmechanismen beziehen. Zuerst sei auf

die Bestrebungen hingewiesen, welche dahin zielen, die Breite der Stickmaschine bei gleich langem Fadenauszuge zu vermindern

(vgl. 1885 255 * 155).

Die Sächsische Stickmaschinenfabrik in Kappel und Albin Graf in Plauen im Voigtlande (* D. R. P. Nr.

12393 vom 20. Juli 1880) bewirken den Auszug der Fäden durch Aufwickeln derselben

auf einen Haspel. Die Nadelzangen sind auf je einer Leiste eines auf beiden Seiten

gleichmäſsig angeordneten Haspels so angebracht, daſs die Nadeln radial zu stehen

kommen. Wenn die Zangen die Nadeln gefaſst haben, erfolgt eine kurze wagerechte

Verschiebung des Haspels und dann zum Anziehen der Fäden die nöthige Drehung

desselben. Durch darauf folgende Drehung dieses Haspels in entgegengesetzter

Richtung werden die Fäden wieder frei, die Nadeln kommen wieder in die wagerechte

(Stich-) Lage und werden in dieser gegen den Stoff geführt, um an der anderen Seite

desselben von der gleichen Einrichtung in Empfang genommen und in gleicher Weise

behandelt zu werden. Damit hierbei die Fäden nicht in zu schräger Richtung aus dem

Stoffe heraustreten, sind lange Schutz-(Führungs-) Schienen angebracht, welche

während des Einstechens der Nadeln selbstthätig gehoben werden, sofort nach dem

Herausziehen derselben auf die andere Seite aber wieder bis auf die Fäden

heruntergehen und den nach aufwärts gehenden Zug der Fäden wagerecht ablenken.

C. R. Eichhorn in Plauen im Voigtlande (* D. R. P. Nr.

16053 vom 24. Mai 1881) bewirkt das Nachziehen der Fäden durch je ein

Abzugswalzenpaar auf jeder Seite des Stoffrahmens. Behufs Durchführung der Nadeln

werden die betreffenden Oberwalzen durch Gabeln, welche sich an dem Wagen befinden.,

gehoben und ausgelöst.

Ewald Maria de Syo in Paris (* D. R. P. Nr. 30932 vom

18. Juli 1884) benutzt als Spannapparat eine wagerechte Spannleiste, welche

lothrecht auf und ab geführt wird. Damit auch hier die Fäden wagerecht aus dem

Stoffe austreten, ist wieder eine besondere wagerechte Schiene angebracht, welche

als Fadenführer dient. Der Wagen macht hierbei unter Beibehaltung der gewöhnlichen

Stickmaschinenverhältnisse nur einen Weg von 35cm.

Für bessere Waare benutzt man aber immer noch den langen

Fadenauszug der Handstickmaschine, weil durch die Hilfs- und Führungsapparate der zu

verstickende Faden viel zu sehr angegriffen wird.

Um dem leichten Zusammenlaufen und Verwickeln der schlaff herabhängenden Stickfäden

vorzubeugen, bringt J. A. Schönenberger in St. Gallen (* D. R. P. Nr. 6856 vom 16. Februar 1879) auf der Bohrlatte, welche auf den

Nadelzangen des Hinterwagens der Stickmaschine befestigt ist, einen Streifen

gewöhnlichen Baumwollen- oder Leinenstoffes an. Der Streifen wird durch eine unten

eingenähte Eisenstange gespannt und hängt bis nahezu an das mit Tuch überzogene

Schutzbrett herab, wodurch er die Fäden an dieses anlegt. Der Stoffstreifen wird

durch die Nadeln immer an derselben Stelle mit durchstochen.

Die von der Sächsischen Stickmaschinenfabrik in Kappel bei Chemnitz (D. R. P. Nr. 14049 und Nr. 15514 vom 21. November 1880 bezieh. 25.

Januar 1881) angegebene neue Construction der Nadelzangen

(„Klüppel“,

„Kluppen“) bietet gegenüber den älteren namentlich den Vortheil, daſs

dieselben leicht in senkrechter, wie seitlich in wagerechter Richtung ohne

Verwendung von Unterlagen verstellt werden können. Um auſserdem ein leichtes

Einsetzen und Herausnehmen der oberen Schenkel („Hämmerchen“) zu ermöglichen,

sind die Gelenkstifte s entweder in den Hämmerchen h (vgl. Fig. 6 Taf. 10) oder in

dem Klüppeluntertheil K festgemacht (Fig. 7); im ersten Falle

greifen dieselben in einen Schlitz von K, im letzteren

Falle werden die Hämmerchen unter den Stift eingeschoben. Die zur Aufnahme des

Stiftes vorhandene kleine Einkerbung genügt in beiden Fällen in Folge des

fortwährend aufwärts wirkenden Druckes der Feder f für

die sichere Festhaltung.

Bei den Stickmaschinen mit kurzen Fäden verkürzt sich der Faden bei jedem Stiche, es

wird also der Wagenweg bei gleicher Fadenspannung fort und fort geringer werden

müssen. Bei den Stickmaschinen mit Handbetrieb bringt es nun der Sticker durch

groſse Uebung dahin, daſs er beim Andrehen der Handkurbel fühlt, wenn der Faden die gehörige Spannung hat. Bei den Stickmaschinen

mit Elementarbetrieb gehört aber auſserordentliche Aufmerksamkeit dazu, um gerade

bei der richtigen Anspannung den Wagen umzusteuern. Diesen Uebelstand dadurch zu

mildern, daſs dem Sticker ein besonderes Zeichen gegeben wird, wenn die richtige

Fadenspannung erreicht ist, also der Augenblick des Umsteuerns gekommen ist, hat Bruno Neubauer in Plauen im Voigtlande (* D. R. P. Nr.

24592 vom 6. April 1883) folgenden elektrischen Fadenspannungszeiger construirt, welcher durch seine Anwendung ermöglichen

soll auch ungeübtere Sticker zu verwenden.

Quer über sämmtliche Fäden f liegt ein Fühldraht,

welcher durch Arme A getragen wird, die an der Welle

C befestigt sind. (Vgl. Fig. 8, 9 und 10 Taf. 10.) Die Gabel

g und der Ring p mit

dem Stifte s sind ebenfalls mit der Welle C fest verbunden, nehmen also an deren Drehung

gleichmäſsig theil, während der mit dem Hebel H

verbundene Messingcylinder d lose auf die Welle

aufgesteckt ist. Die dichte Berührung zwischen den beiden Ringen d und p wird durch die

Schraubenfeder q

bewerkstelligt. Auf dem

mit dem Wagen W verbundenen Guſsstücke r sind isolirt zwei

Messingstücke h und l

aufgeschraubt, welche die Kupferfedern a und b tragen und welche mit den Drähten einer elektrischen

Leitung mit Läutewerk in Verbindung gebracht sind; b

schleift leitend auf dem Ringe d, und wird der Schluſs

des Stromes dann durch Berührung des Stiftes s mit der

Feder a hervorgerufen.

Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist nun folgende: Fährt der gezeichnete Wagen von

rechts nach links aus, so spannen sich die schlaff herabhängenden Fäden f1 und heben dabei mit

Hilfe des Fühldrahtes den Arm A aus der Lage A1 in die Lage A, g1 somit in die Lage

g, während der Ringe d

vermöge der Druckfeder m in seiner Lage verharrt. Noch

ehe die Fäden wagerecht angespannt sind, berührt der Stift s die Feder a, schlieſst den Strom und gibt

dem Sticker somit das Zeichen zum Umsteuern. Beim Einfahren schlägt dann der Arm A wieder nach unten durch. Bevor aber die Nadeln den

Stoff durchstechen, muſs natürlich der Fühldraht und der Arm A wieder gehoben werden, um die Fäden frei und die Nadeln auf die andere

Seite zu lassen. Diese Aufwärtsbewegung geschieht durch Aufheben der Gabel g durch den am Gestelle festen Stift B1, es würde also

hierbei der Stift s den Strom abermals schlieſsen und

die Glocke abermals ertönen, den Sticker also irre leiten. Um nun an dieser Stelle

den Stromkreis zu unterbrechen, trägt der Ring d eine

isolirende Nase e aus Hartgummi (Fig. 9), welche in dieser

Wagenstellung durch Heben der Schleiffeder b den Strom

unterbricht. Zu diesem Zwecke ist der Ring d mit dem

Hebel H verbunden, welcher für gewöhnlich durch die

Feder m an den Anschlag c

gedrückt wird, aber dann, wenn behufs Durchlassens der Nadeln n der Arm A gehoben wird,

also beim Einfahren des Wagens durch den Stift D nach

unten so durchgedrückt wird, daſs sich die Nase e unter

die Schleiffeder b schiebt. Beim Auswärtsfahren des

Wagens wird der leitende Schluſs zwischen d und b wieder hergestellt, da die Nase e wieder nach links ausweicht.

Tafeln