| Titel: | Ueber Neuerungen an Stickmaschinen; von Ernst Müller in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 193 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Stickmaschinen; von Ernst

Müller in Hannover.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 160

d. Bd.)

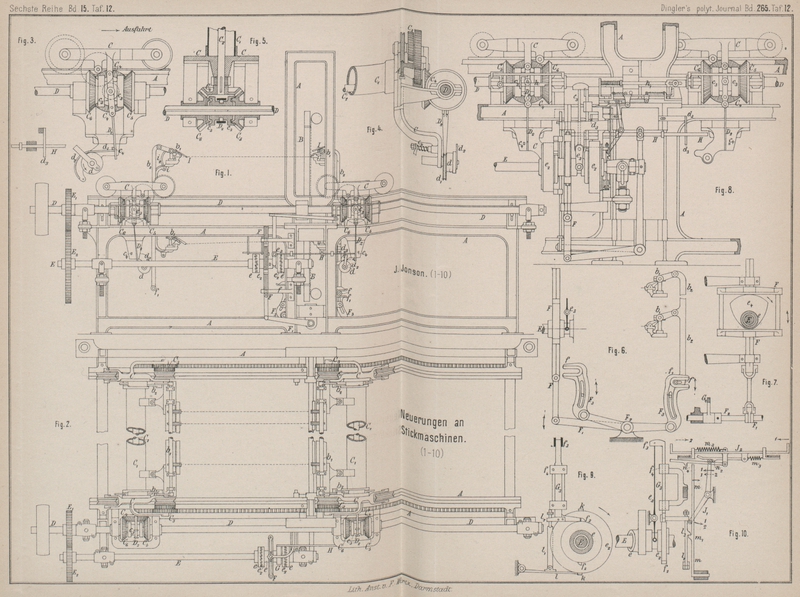

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 12 und 13.

E. Müller, über Neuerungen an Stickmaschinen.

Sämmtliche Bewegungen der Plattstichstickmaschine von der Maschine selbstthätig

ausführen zu lassen, ist der Zweck der nachfolgenden Construction von Julius Jonson in New-York (* D. R. P. Nr. 26708 vom 9.

Mai 1883). Nur die Verschiebung des Stoffes mit Hilfe des Storchschnabels

(„Pantographen“) ist noch der Hand des Stickers überlassen, was wegen der

meist zu verschiedenartigen und rasch wechselnden Muster vollkommen gerechtfertigt

erscheint. Die Einrichtung bezieht sich also auf das selbstthätige Umsteuern der

Wagen und der Nadelzangen, und ist die Umsteuerung des Wagens in richtiger Weise von

der regelbaren Spannung der einzelnen Fäden abhängig

gemacht.

Die ebenfalls völlig selbstthätig arbeitende Maschine von James Pritchard und John Collins in

GlasgowVgl. Hugo Fischer: Die Stickmaschine (Civilingenieur 1877 S. 439).

leitete die Umsteuerung des Wagenantriebes in unvollkommener Weise von der Durchbiegung des Stoffes ab. Dies setzt einestheils

einen schlaff aufgespannten Stoff voraus, anderentheils ist jede Möglichkeit

benommen, die Anspannung der Stickfäden, also den Anzug der Stiche zu regeln, was

beides namentlich für das Besticken dünner Stoffe von groſsem Nachtheil ist.

Die verbesserte Ausführung von Julius Jonson ist in den

Fig. 1 bis

10 Taf.

12 und 1 bis

10 Taf.

13 wiedergegeben, von welchen Fig. 1 und 2 Taf. 12 die

Gesammtanordnung erkennen lassen. Die Wagen werden von der beständig nach einer

Richtung umlaufenden Welle D getrieben, und es sind die

Wagenendstücke C durch das Rohr C1 mit einander verbunden, durch welches

die Welle C2

hindurchläuft, an deren einem Ende das Kegelrad C4 sitzt (vgl. Fig. 3 bis 5). Dieses Kegelrad greift

in die im Wagen gelagerten, lose auf der Welle D

sitzenden, innen mit Reibungskegeln ausgerüsteten Kegelräder C5 und C6 ein, welche für den Ein- und Ausgang abwechselnd

durch die Kuppelungsmuffe c3 angetrieben werden. Die Verschiebung der Kuppelungsmuffe c3 wird durch den Hebel

D2 hervorgerufen.

Die Umdrehung der Welle C2 theilt sich den Zahnrädern C3 (Fig. 4) mit, deren letztes

in die längs des Gestelles A hinlaufende Zahnstange

eingreift und auf diese Weise den Wagen vor- und rückwärts bewegt. An seinem unteren

Ende ist der Hebel D2

durch einen Riemen oder eine Kette d1 (Fig. 3) mit dem Federhause

einer Spiralfeder d derart verbunden, daſs, wenn keine

weiteren Kräfte auf den Hebel D2 einwirken, dieser immer durch die Muffe c3 das Einfuhrkegelrad

C6 mit der

Antriebwelle kuppelt, so daſs also, wenn der Hebel D2 sich frei überlassen wird, der Wagen einfährt.

Um den Wagen von dem Stoffrahmen B weg zu bewegen, wird

der Hebel D2 durch die

Stange H nach der entgegengesetzten Seite ausgelenkt

und hinter den federnden Sperrriegel c4 (Fig. 1 und 3) geschoben, so daſs dann

das Ausfuhrkegelrad C5

von der Welle D aus getrieben wird und der Wagen so

lange ausfährt, bis durch die Fadenspannung veranlaſst der Sperrriegel c4 zurückgezogen wird.

Wird c4 zurückgezogen,

so beginnt die Spiralfeder d zu wirken, legt den Hebel

D2 auf die andere

Seite, so daſs damit der Wagen umgesteuert ist und einfährt. Nachdem die Nadeln den

Stoff durchstoſsen haben, muſs der Wagen so lange stehen bleiben, bis die Nadeln von

den gegenüber liegenden Zangen erfaſst werden und ein Stich durch Aus- und Einfahrt

des anderen Wagens vollführt ist, worauf nach Uebergabe der Nadeln der Wagen wieder

dieselben Bewegungen auszuführen hat.

Zum Anhalten des Wagens ist die Kuppelung c3 vollständig auszulösen. Zu diesem Zwecke sitzt an

dem Federhause, also mit D2 verbunden der Arm d2, welcher beim Einwärtsgange gegen den am Gestelle

fest sitzenden Anschlag d3 stöſst und damit so zurückgedreht wird, daſs D2 die Kuppelung auslöst. Der Wagen C bleibt in Folge dessen so lange stehen, bis die

Stange H den Hebel D2 wieder hinter den Riegel c4 schiebt. In der Zwischenzeit sind die

Klüppel der einen Seite zu öffnen, so daſs diese die Nadeln frei lassen, während die

Klüppel auf der anderen Seite sich schlieſsen und dabei die von der anderen Seite in

den Stoff gestoſsenen Nadeln fassen.

Das Oeffnen und Schlieſsen der Zangen geschieht in derselben Weise (vgl. Fig. 6 und 7) wie bei den

bisherigen Maschinen durch Drehen der Excenterwellen b1, deren Hebel durch je eine Stange b2 verbunden sind. Die

Stangen b2 tragen unten

Rollen f1, welche sich

beim Einwärtsfahren in die Schlitze f der parallel mit

sich auf und ab geführten Arme F3 einlegen. Die Arme F3 werden durch absatzweises Drehen der

Welle F2 gehoben

bezieh. gesenkt. Die Ableitung der Drehbewegung von F2 geschieht von der Hilfswelle E aus, welche durch die Räder E1

E2 von der Welle D aus getrieben wird, in folgender Weise. Die beiden

Kuppelscheiben e (Klauen- oder Reibungskuppelung)

sitzen fest auf der Welle, während die Kuppelmuffe e2 sich lose auf der Welle verschieben läſst. An

beiden Armen des Hebels e3, welcher die Kuppelmuffe e2 umfaſst, befinden sich gleich starke Federn,

welche den Hebel und mit ihm die Muffe e2 in der Mittellage, also in der Ruhelage halten und

bei Auslenkungen denselben immer in die Mittellage zurückziehen. Auf der Muffe e2 sitzt die unrunde

Scheibe e4, welche für

jede halbe Umdrehung der Muffe e2 den senkrecht auf und ab geführten Rahmen F abwechselnd hebt und senkt. Die Bewegung von F wird dann durch eine Schubstange und ein Lenkerstück

auf den Arm F1 der

Welle F2 und somit auf

die Hämmerchen der Nadelzangen übertragen. Die Muffe e2 wird durch die Mitnehmerscheiben e in Umdrehung gesetzt, indem sie von dem Hebel e3 entweder mit der

rechten oder linken Kuppelung verbunden wird, und zwar erfolgt die Umdrehung immer

in demselben Sinne. Der Hebel e3 erhält zu diesem Zwecke seine Bewegung

nach links oder rechts von den Schubstangen h bezieh.

h1 (vgl. Fig. 8). Die

Schubstange h1 ist in

wagerechten Führungen des Gestelles verschiebbar, wird aber durch eine Feder stets

von dem Hebel e3

entfernt gehalten. Letzterer wird bewegt, indem der Wagen C der rechten Seite gegen die Stange h1 anstöſst und diese gegen den Hebel e3 andrückt, wodurch

die Drehbewegung der Muffe e2 und deren Excenter zu Stande kommt. Die Stange h1 liegt vorn in einer gabelförmigen

Führung und umfaſst hinten mit einem Schlitze einen Zapfen, um welchen sie sich

heben läſst.

Die Stange h1 kann in

einfacherer Weise auch durch eine Falle h ersetzt

werden, welche dann an dem Wagen sitzt und mit diesem sich vor- und rückwärts

bewegt.

Um den Hebel e3 wieder

von dem Drucke des Hebels h1 bezieh. h zu befreien und dadurch die

Muffe, nachdem sie eine halbe Umdrehung vollführt hat, wieder auszulösen, ist die

folgende Einrichtung getroffen (vgl. Fig. 9 und 10). Auf der Muffe e2 sitzt noch eine

Scheibe, auf deren Umfange die beiden Nasen f2 angebracht sind. Diese Nasen heben die in

Führungen f4 senkrecht

geführte Stange G3,

welche mit ihrem gegabelten oberen Ende f3 den Hebel e3 umgreift, in die Höhe und schieben damit die sich

gegen den Hebel e3

stützenden Stangen h1

bezieh. h von diesem Hebel weg, so daſs der Hebel unter

Wirkung der Federn wieder seine Mittellage einnehmen und damit die Muffe ausschalten

kann. Die Muffe e2 ist

aber nun noch so zu sichern, daſs gerade immer nur eine halbe Umdrehung ausgeführt wird und sie sich in Folge des

Beharrungsvermögens nicht weiter drehe. Hierzu ist folgende Fangvorrichtung

angeordnet. Mit der Muffe e2 ist eine Scheibe verbunden, welche die beiden Vorsprünge k (Fig. 9) trägt. Beim Heben

der Stange G3 nimmt die

Schleife l2 durch die

Stange l1 den Sperrzahn

l mit hoch, gegen welchen sich dann beim Drehen von

e2 der Vorsprung

k anlegt. l muſs aber

an dem vorzeitigen Niederfallen verhindert werden, der Sperrkegel muſs auch noch

gehoben bleiben, wenn G3 wieder nach unten geht. Zu diesem Zwecke ist die federnde Schulter m1 angeordnet, welche

die an l1 befindliche

Nase l3 stützt und

somit in der gehobenen Lage sichert. Die Auslösung ist von den Wagenwegen abhängig

zu machen. An dem Gestelle ist die durch zwei Schraubenfedern m3 in der Mittellage

gehaltene Gleitstange J2 verschiebbar. Fährt der linke Wagen ein (Pfeil 2 Fig. 10), so wird durch

die Nase n4 die Feder

m zur Seite gedrückt und damit der Sperrzahn l so ausgelöst, daſs er nach unten fallen kann; fährt

der rechte Wagen ein (Pfeil 1), so führt die Nase n2 mittels des Hebels J1 dasselbe aus.

Von der Drehbewegung der Muffe e2 aus ist ferner auch die Verschiebung der Stange

H abzuleiten, welche den Hebel D2 hinter den entsprechenden

Sperrriegel c4 stöſst.

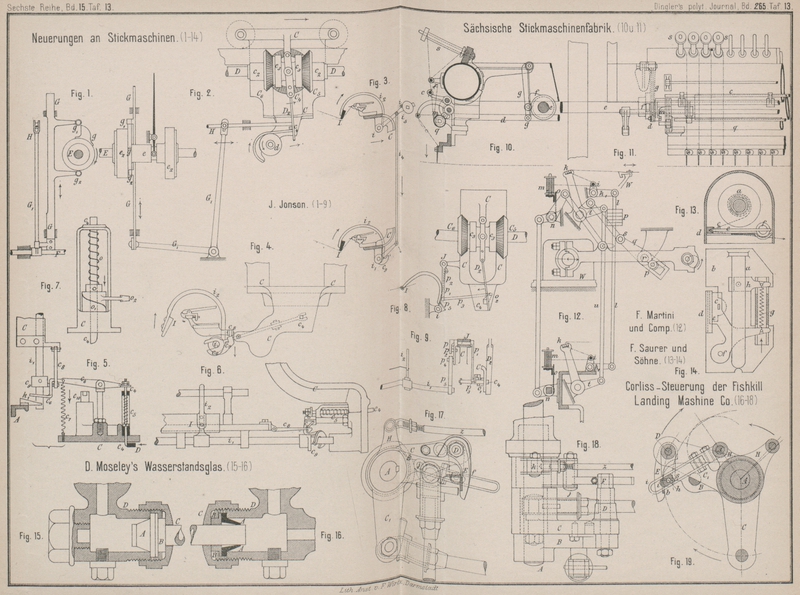

Dies geschieht durch die gleichfalls mit e2 fest verbundene Daumenscheibe g (Fig. 1 und 2 Taf. 13), welche durch

die Arme g1, g2 die Stange G hebt bezieh. senkt. G

steht mit Winkelhebel G1 in Verbindung, dessen gabelförmiges oberes Ende die Stange H umfaſst und schiebt. Hebt sich G, so wird die Stange H

nach rechts geschoben, somit fährt der rechte Wagen aus, senkt sich G, so stöſst H den linken

Hebel D2 hinter seinen

Sperrriegel c4 und es

fährt der linke Wagen aus.

Als letzter Mechanismus wäre derjenige zu betrachten, welcher das Zurückziehen der

Sperrriegel c4 und

damit nach dem oben Erläuterten die Wagenumkehr veranlaſst, eine Bewegung, welche

von der Fadenspannung, also von der Höhenlage der Fadenspannungsschiene I abhängig zu machen ist (vgl. Fig. 3 bis 6 Taf. 13). Der

Mechanismus ist natürlich an beiden Wagen symmetrisch ausgebildet.

An der Welle i einer Fadenspannleiste I sitzt ein Hebel i5, auf welchem das Gewicht i6 behufs Regelung der Fadenspannung

verschiebbar ist. Die obere Welle i ist mit der unteren

i1 durch die Stange

i4 gekuppelt; auf

der unteren Welle i1

sitzt nun eine Nase c9,

welche bei der durch die Fadenspannung hervorgerufenen Drehung der Welle i1 den Riegel c4 auslöst. Der Riegel

c4 ist an den

doppelarmigen Hebel c6

in der aus Fig.

5 ersichtlichen Weise angeschlossen; wirkt nur die Feder c5 auf den Riegel, ist

also die Feder c7

auſser Thätigkeit gesetzt, so ist der Riegel nach auſsen geschoben. Wird dagegen die

stärkere Feder c7

ausgelöst durch Zurückziehen der Nase c9 in der Pfeilrichtung (vgl. Fig. 4), so zieht dieselbe

den Riegel in das Wagengestell zurück und gibt damit D2 frei.

Die gesammte Auslösevorrichtung muſs dann bei jedem Einwärtsgange des Wagens wieder

gespannt werden und in dem gespannten Zustande gehalten bleiben, auch wenn bei der

Nadelübergabe in der Mitte der Maschine die Fadenspannleiste hoch gehoben wird.

Dieses Emporheben geschieht durch die übliche Gabelvorrichtung und ist hier weiter

nicht berücksichtigt. Das Wiederspannen der Feder c7 findet nun dadurch statt, daſs beim Einfahren des

Wagens das gegabelte Ende des Hebels c6 (Fig. 5) gegen die am

Gestelle A angebrachte schiefe Ebene k1 stöſst und von

dieser nach innen geschoben wird, so daſs auch die Feder c5 den Riegel c4 nach auſsen drückt. Der am Wagen C befindliche Haken c8 legt sich über den Hebel c6 und hält ihn fest, auch wenn

unterdessen die Spannleiste I wegen Freigebung der

Nadeln gehoben wird und sich damit c9 senkt. Beim Wiedersenken der Spannleiste I steigt die Nase c9, schiebt sich vor den Hebel c6 und löst

gleichzeitig den Haken c8 aus, so daſs nun c6 nur noch durch c9 gehalten wird. Die Nase c9 und der Haken c8 sind nämlich derart geformt und

angeordnet, daſs, sobald der Haken c8 durch c9 gehoben wird, der Hebel c6 ein wenig vor und auſserhalb des Bereiches des Hakens c8 springt, so daſs, wenn sich die

Welle i1 und mit ihr

die Nase c9 rückwärts

dreht, der Hebel c6

nicht mehr von dem Haken gefaſst werden kann und alsdann, nur dem Zuge der Feder c7 folgend, vorspringt

und den Riegel c4

zurückzieht, also umsteuert. c10 ist ein Anschlag für den Hebel c6.

Eine Abänderung der zuletzt beschriebenen Einrichtung zum Bewegen des Sperrriegels

c4 ist in den Fig. 7 bis 9 dargestellt.

Der Riegel wird durch die Feder o nach auſsen gepreſst,

zurückgezogen wird er durch Drehung der abgeschrägten Hülse o1. Die Drehung des Hebels o2 wird auch hier durch

die Welle i1 bewirkt.

Am Ende dieser Welle sitzt der Arm p5, welcher gegen einen seitlichen Stift des lose auf

der kleinen Welle J sitzenden Armes p4 ruht. Dieser Arm

ruht seinerseits wieder lose gegen einen seitlichen Stift p2 des fest mit der Welle J verbundenen Armes p. Der

an J fest sitzende Arm p1 ist durch eine Schubstange p3 mit dem Hebel o2 verbunden. Das

Anliegen der lose an einander liegenden Theile bewirkt die Rückwirkung der Feder o. Die abgeschrägte Hülse o1 und damit o2 wird natürlich gleichzeitig mit c4 zur Seite weichen,

es muſs also p3 gegen

o2 das seitliche

Spiel ermöglichen.

Der Uebersichtlichkeit halber seien die eben einzeln beschriebenen Bewegungsvorgänge

nochmals kurz für einmaliges Spiel des linken Wagens

zusammengefaſst: Der Wagen C links fährt aus, C5 ist in Eingriff mit

C4, die Fäden

spannen sich links, die Spannungsleiste I hebt sich,

c4 wird dadurch

zurückgezogen, der Hebel D2 steuert um und der Wagen fährt ein. Beim Einfahren wird durch den Keil

k1 die

Auslösevorrichtung für c4 wieder gespannt; d2 stöſst gegen d3 und der Wagen steht still. Unmittelbar vorher ist

noch h1 gegen e3 gestoſsen und hat

e2 mit e gekuppelt, wodurch die Kuppelmuffe e2 und die mit ihr

verbundenen Scheiben e4, g, f2 eine

halbe Umdrehung vollführen. Es folgen der Reihe nach durch Drehung von e4 Oeffnen der

Nadelzangen links, Schlieſsen der Zangen rechts (Nadelübergabe), durch Drehung von

g Verschiebung der Stange H nach rechts, folglich Ausfahren des Wagens rechts, ferner wird durch die

Nase f2 mittels G3

f3 gehoben, welches die

Falle h1 auslöst, so

daſs e2 von e wieder ausgelöst wird und still steht.

Bei der vorstehend beschriebenen Maschine, welche wie die Heilmann'sche Maschine mit kurzen abgepaſsten Fäden stickt, ist die

Ausführung der Stickarbeit unmittelbar der bei der Handarbeit üblichen Methode

entlehnt. Diesen Maschinen gegenüber stehen diejenigen Stickmaschinen., welche die

Fäden während der Arbeit unmittelbar einer Anzahl Spulen entnehmen oder sogen.

endlose Fäden verarbeiten und Doppelsteppstich bilden.

Wie der Stich, so sind auch die zur Erzeugung desselben nothwendigen Werkzeuge der

gewöhnlichen Nähmaschine entlehnt. Hierbei kommen die beiden Systeme Greifer und

Schiffchen in Betracht. In Aufnahme sind bis jetzt jedoch hauptsächlich die Schiffchen gekommen.

Schiffchenmaschinen.Vgl. auch Hugo Fischer, Civilingenieur 1880

* S. 463. D. p. J. 1884 254 * 60.

Neueren ErmittelungenLeipziger Monatsschrift für Textilindustrie 1886

S. 112. zu Folge waren Ende 1885 im Ganzen folgende

Schiffchenmaschinen in Betrieb: Schweiz 836, Vorarlberg 74, Sachsen 431, England 80,

Frankreich 69, Amerika 21, Ruſsland 3, Belgien 3, Böhmen 2, Italien 2; zusammen 1521

Schiffchenmaschinen.

Bei den Schiffchenstickmaschinen befindet sich die Nadel auf der Vorderseite, der

Unterfadenführer auf der Rückseite des Stoffes, welcher, wie bei Heilmann, in einem senkrecht stehenden, durch einen

Storchschnabel bewegbaren bezieh. einstellbaren Rahmen ausgespannt ist. Die

gleichartigen Werkzeuge sind stets in einer gröſseren Anzahl reihenweise an

gemeinschaftlichen Trägern angeordnet; die Nadeln auf beweglichen Wagen, die

Unterfadenführer theils auf solchen, theils auf fest mit dem Gestelle verbundenen

Schienen. Die Wagen tragen die Fadenspulen und Spann- bezieh. Abzugsvorrichtungen

für die Fäden bei der Stichbildung. Die Bewegung der Nadelwagen und Unterfadenführer

erfolgt selbstthätig durch die meist mit Elementarkraft betriebene Maschine, die

Einstellung des Stoffrahmens durch den Sticker mit dem Storchschnabel. Nach jedem

Wagenausschube wird die Bewegungseinleitung unterbrochen und erst nach erfolgter

Rahmeneinstellung durch den Arbeiter wieder hergestellt. In Folge der unmittelbaren

Entnahme des Fadens von der Spule und der Verwendung besonderer

Fadenspannvorrichtungen kann der Wagenweg bedeutend kleiner sein, als bei der

Stickmaschine von Heilmann, wo stets der ganze, im

Anfange etwa 1m lange Faden durch den Stoff

gezogen werden muſs; die Zeit für die Rahmeneinstellung bleibt dieselbe, so daſs bei

gleicher Wagengeschwindigkeit sich eine gröſsere Stichzahl, also eine gröſsere

Leistungsfähigkeit der mit endlosen Fäden arbeitenden Maschine ergeben muſs.

Um beim Umsteuern thunlichst an Zeit zu gewinnen und es zu ermöglichen, daſs der

Sticker seine Augen unausgesetzt der Zeichnung zuwenden kann, sind von der Sächsischen Stickmaschinenfabrik (* D. R. P. Nr. 11250

vom 24. Februar 1880) folgende Vorrichtungen benutzt worden: ein Zeichengeber für das Umsteuern und eine

Lärmvorrichtung bei Fadenriſs u.s.w.

Bei jedem Spiel der Schiffchenstickmaschine, sobald die Nadeln aus dem Stoffe

herausgetreten sind, erklingt ein Glöckchen und deutet dem Sticker an, daſs es Zeit

ist, den Storchschnabel zu verstellen, also den Stoffrahmen weiterzuführen.

Der Fadenwächter zeigt mittels fortgesetzten Anschlagens

eines Lärmglöckchens an, wenn ein Faden zu Ende, gerissen, eine Nadel gebrochen ist

oder sonst den Dienst versagt. Jeder Faden ist durch einen leicht beweglichen, im

Wagen gelagerten Fühlhebel w (Textfig. 1) belastet und bewacht; wird ein Faden locker oder verschwindet er ganz, so fällt

dessen Fühlhebel zurück und legt sich an die Schiene s

an, welche mit Einkerbungen versehen ist und bei jedem Spiele der Maschine einmal in

ihrer Längsrichtung so weit nach links verschoben wird, daſs jede Einkerbung hinter

einen Wächterarm gelangt. Fällt nun einer der Wächterarme in eine Einkerbung, so

wird die Schiene am Rückgehen verhindert und dadurch bleibt eine an der Hilfsschiene

h befindliche Nase n

in solcher Stellung, daſs sie bei jedem Ein- und Ausgange des Wagens den federnden

Klöppelhebel der Glocke zum Ausschlagen bringt und dieselbe somit ertönt. Die Hin-

und Herschiebung der Kerbschiene wird durch eine Vorrichtung bewerkstelligt, welche

nebenstehende Figur schematich wiedergibt. Ein Stift v

der Schiene wird durch einen Hebel erfaſst, welcher bei q am Wagen W seinen Drehpunkt hat und dessen

anderes Ende x auf einer am Gestelle G festen Leitbahn gleitet; das Anliegen wird durch eine

Feder f hervorgerufen, welche somit das Zurückziehen

der Schiene s besorgt, wenn dieselbe nicht durch einen

zurückfallenden Wächterarm festgehalten wird.

Fig. 1., Bd. 265, S. 199Fig. 2., Bd. 265, S. 199Zur Erzielung einer veränderlichen, dem

jeweiligen Bedürfniſs während der Stichbildung entsprechenden Fadenspannung hat die Sächsische Stickmaschinenfabrik (a. a. O.) nachfolgende Spannvorrichtung

construirt (vgl. Textfig. 2). Sämmtliche Stickfäden

sind einmal um eine rauhe Trommel a herumgelegt, an

deren Ende eine Bremsrolle b angebracht ist, welche von

dem bei c befestigten Riemen d theilweise umspannt wird. Die Spannung im Riemen wird durch eine

Schraubenfeder e hervorgebracht, welche an dem einen

Ende eines doppelarmigen Hebels angehängt ist. Der Hebel selbst erhält nun wieder

verschiedene Lagen und spannt die Schraubenfeder e

dadurch verschieden, daſs sein anderes Ende f unter

Zuhilfenahme einer zweiten Schraubenfeder g auf einer

am Gestelle festen Leitbahn h gleitet. Die Trommel a mit dem Hebel u.s.w. sind natürlich auf dem ein und

aus fahrenden Wagen W gelagert. Die Drehung der Trommel

a, welche durch den Fadenverbrauch hervorgerufen

wird, wird daher bald mehr, bald weniger erschwert. Um auch, je nach der Dicke der

zu bearbeitenden Stoffe und dem zu verstickenden Faden stärkere oder schwächere

Spannung geben zu können, ist der Stift bei f in dem

doppelarmigen Hebel senkrecht verstellbar.

Die Fadenspannung selbst ist dadurch noch wesentlich gleichmäſsiger gemacht worden,

daſs für den Fadenabzug von den Spulen eine besondere Einrichtung eingeschaltet ist,

Fadenspannung und Fadenabzug also getrennt worden sind (* D. R. P. Nr. 31589 vom 21.

Mai 1884). Am Nadelwagen der Schiffchenstickmaschine ist zwischen Spannrolle und den

Fadenspulen eine Vorrichtung angebracht, welche sämmtliche Fäden bei jedem Stiche

ein Stück im Voraus von den Spulen in dem Zeitraume abzieht, wo die Spannrolle fest

gehalten bezieh. wo die Fäden zwischen Nadel und Spannrolle durch den Fadenleiter

angespannt werden. Dieser Fadenabzug muſs natürlich immer mindestens ebenso groſs

sein, als Faden für den gröſsten Stich gebraucht wird, damit keine Rückwirkung

eintritt.

Fig. 10 und

11 Taf.

13 zeigt eine hierfür dienende Einrichtung, bei welcher die Fadenablenkung zwischen

Spannrolle q und Spulen s

in der vertikalen Ebene erfolgt. Der über sämmtliche Fäden einer Reihe liegende Stab

c wird mittels Winkelhebel m und Zugstange d von der an der Hauptwelle

e sitzenden Daumenscheibe fund dem Hebelarme g bewegt.

Textfig. 3 gibt eine andere Lösung wieder, bei welcher

die Auslenkung der Fäden seitlich erfolgt. Zwischen

Spule s und Spannrolle q

einer jeden Nadelreihe liegen zwei, wenn viel Faden abgezogen werden soll, auch drei

mit Stiften, Oesen oder Einschnitten versehene Fadenführungsschienen b und c. Die eine, der

Spannrolle q zunächst liegende, bei dreien auch die den

Spulen zunächst gelegene Führungsschiene liegt fest, die andere c ist ihrer Länge nach verschiebbar. Nach der einen

Seite hin wird die Verschiebung der Schiene c beim

Ausgange des Nadelwagens hervorgebracht durch das Zusammenspiel eines mit

schrägstehender federnder Klappe o versehenen, an der

Welle w sitzenden Armes k

und eines fest stehenden Bolzens w. Der Rückgang der

Schiene wird durch Zugfedern p veranlaſst. Beim

Wageneingang weicht die Klappe o dem Bolzen n federnd aus.

Fig. 3., Bd. 265, S. 200F. Martini und Comp. in Frauenfeld, Schweiz (*

D. R. P. Nr. 33694 vom 25. November 1884, Zusatz zu * Nr. 27347) haben ebenfalls für

ihre Schiffchenstickmaschine (1884 254 * 60) die

Fadenspannungsregelung verbessert. Zur Erzielung eines gleichmäſsigen Fadenanzuges

ist an Stelle der einzelnen Bremsscheibchen für jeden Faden eine durchgehende runde Fadenleiterschiene

i angebracht (vgl. Fig. 12 Taf. 13), um

welche sämmtliche von den Spulen kommende Fäden einer Reihe herumlaufen und von dort

durch die Auszugsschiene k gezogen werden. Diese

Fadenleiter i für die verschiedenen Reihen liegen in

Winkelhebeln k1, welche

durch die Zugstange l mit einander gekuppelt sind. Die

Zugstange l kann nun durch aufgelegte Gewichte P mehr oder weniger belastet werden und hierdurch wird

die Stärke des Fadenanzuges für die ganze Maschine geregelt. Statt der Gewichte

können natürlich auch Federn angewendet werden. Da während des Fadenanzuges oder der

Stichbildung die Fadenspulen m festgehalten werden, so

wird mittels der Fadenleiter das Gewicht P je nach der

Länge des Stiches mehr oder weniger gehoben werden müssen und der Stich selbst nach

Maſsgabe der Gröſse des Gewichtes P fester oder

lockerer angezogen. Zum Festhalten oder Bremsen der Spule m dienen die an durchgehenden Wellen n

befestigten Federn o, welche von der Schubstange für

den Wagen W aus zwangläufig so bewegt werden, daſs sie

während des Fadenanzuges auf die Spulenränder drücken, während der Bewegung des

Stickrahmens aber die Spulen vollständig freilassen.

Der eigentliche Fadenauszug wird gleichfalls von der Wagenschubstange aus abgeleitet.

Ein auf dem Zapfen p sitzender Gleitwürfel gleitet in

einer Schleife des doppelarmigen Hebels q, welch

letzterer um den im Gestelle gelagerten Zapfen r

drehbar ist. Durch die Stange s wird die Bewegung auf

den Winkelhebel t übertragen, welcher die

Fadenauszugsschiene k trägt. Ober- und Unterschiene

sind wieder durch eine Zugstange u gekuppelt.

Um die für die Herstellung einer tadellosen Stickerei erforderliche gleichmäſsige Spannung des Schiffchenfadens zu

erhalten, benutzen F. Saurer und Söhne in Arbon, Schweiz (* D. R. P. Nr. 38515 vom 3. Oktober 1885) die in Fig. 13 und 14

wiedergegebene Spann Vorrichtung, welche auf dem um Zapfen nach auſsen drehbaren

Schiffchenboden b angebracht ist. Der Faden kommt von

der Spule a, geht durch den Fadenführer c, gelangt in die Spannvorrichtung, welche aus einer

Rinne d und dem keilförmigen Gegenstücke e gebildet ist, und tritt dann unter dem Boden hinweg

an der gegenüber liegenden Längsseite des Schiffchens aus. Die Rinne ist fest am

Schiffchen, während das Keilstück e an dem einen Arme

des um den Bolzen f drehbaren Winkelhebels ausgebildet

ist, dessen anderer Arm durch die in einer Hülse befindliche Schraubenfeder g gezogen wird, also den Schluſs zwischen Keil und

Rinne besorgt. Sobald die bei dem Nachziehen des Fadens entstehenden Fadenspannungen

gröſser sind als der durch die Feder ausgeübte Druck, wird ein Freigeben der

Klemmvorrichtung erfolgen und der Faden wird über die Kante des Keiles hinweg

gezogen, bis dahin wird der Faden festgeklemmt. Durch Versetzen des Stückes h kann die Federspannung beliebig geregelt werden.

Auch bezüglich der Gesammtanordnung der Stickmaschine sind mehrere Vorschläge und

Ausführungen zu erwähnen.

C. F. E. R. Nagel in Leipzig (* D. R. P. Nr. 37126 vom

11. Oktober 1885) nimmt bei seiner Schiffchenstickmaschine vertikale Schiffchenbahnen, in welchen die aufrecht stehenden Schiffchen

durch einfache ungegabelte Treiberhebel von unten derart gehoben werden, daſs die

Schiffchenspulen so viel Faden lassen, als nöthig ist, um bei den längsten Stichen

ohne Hemmung durch ihr eigenes Gewicht zurückfallen zu können. An jedem Schiffchen

ist eine Sperrfeder vorhanden, welche bei einem Fadenbruche zur Wirkung kommt und

dann ein sichtbares Hängenbleiben des Schiffchens in der gehobenen Stellung

veranlaſst.

Joh. Jakob Rieter und Comp. in Winterthur bauen einreihige SchiffchenstickmaschinenLeipziger Monatsschrift für Textilindustrie 1886

S. 26. mit einer Sticklänge von 8m,48 und einer nutzbaren Stickhöhe von 800mm, welche 212 Nadeln mit 40mm (1½

Pariser Zoll) Theilung enthält. Der Stoffrahmen (Gatter) ist so eingerichtet, daſs

ein Nachschieben des Stoffes in der Längsrichtung

erfolgen kann; es ermöglicht daher diese Maschine Stoffe bis zu 800mm Breite in beliebigen Längen, also sogen. Stückwaare zu erzeugen. Die seitliche Bewegung des

Rahmens durch den Storchschnabel ist zulässig bis auf 280mm. Eine Neuerung besteht ferner darin, daſs die

Einrichtung getroffen ist, jede einzelne Nadel auszurücken; dadurch wird nicht nur

ein bequemes Wechseln vom einfachen zum mehrfachen Rapport ermöglicht, ohne die

Nadeln aus der Maschine nehmen zu müssen, sondern es gestattet diese Anordnung bei

Mustern mit doppeltem Rapport Stickerei mit 2 Farben, bei solchen mit dreifachem

Rapport mit dreierlei Farben u.s.w. herzustellen ohne Spulenwechsel und ohne

Einfädeln. Der Storchschnabel ist so umgebaut, daſs die Stickerei in der gleichen Lage erscheint, wie das Muster auf dem Carton

am Stickbrett, so daſs die Zeichnung nicht mehr wie bislang umgekehrt aufgeheftet zu

werden braucht zur Stellung der Stickerei.