| Titel: | Verbesserte Corlisssteuerung der Fishkill Landing Machine Comp. zu Fishkill am Hudson, New-York. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 205 |

| Download: | XML |

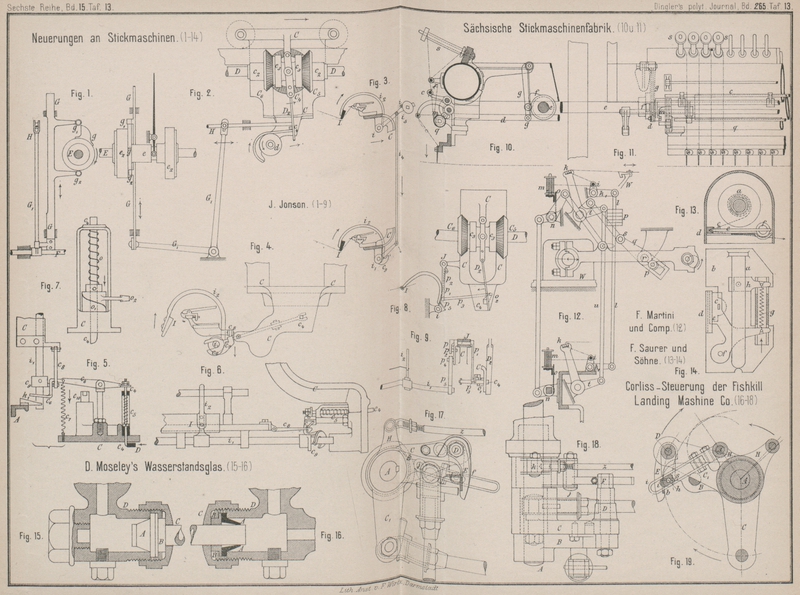

Verbesserte Corliſssteuerung der Fishkill Landing

Machine Comp. zu Fishkill am Hudson, New-York.

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Verbesserte Corliſssteuerung der Fishkill Landing Machine

Comp.

Diese Maschine zeigt im Allgemeinen das übliche Ansehen der Corliſsmaschinen; die

Steuerung erfolgt durch 4 Rundschieber, und zwar durch die oberen der Einlaſs, durch

die unteren der Auslaſs des Dampfes. Die Bewegung dieser 4 Schieber geht von einer

an der Seite des Cylinders gerade inmitten der Schieber gelagerten Steuerscheibe

aus, welche vom Excenter aus in Schwingung versetzt wird. Die Eigenthümlichkeit

dieser Maschine besteht in dem Bewegungmechanismus der Einlaſsschieber, welcher in

Fig. 17

und 18 in

Ansicht und Grundriſs dargestellt ist. In diesen Figuren bezeichnet A die Schieberspindel und B ist der auf dieser festgekeilte Arm, welcher die Drehung der Spindel

bewirkt. Unmittelbar hinter diesem Arme steckt ein Winkelhebel CC1 frei drehbar auf

einem Muffe, welcher die Spindel A umgibt. Der Arm C1 steht durch eine an

den Zapfen angeschlossene Zugstange mit der Steuerscheibe in Verbindung; der Zapfen

D des Armes C aber

trägt die Klinke E, die mit einer harten stählernen

Anschlagplatte ausgerüstet ist, mit welcher sie sich gegen die ebenfalls stählerne

und gehärtete Nase an dem Hebel B legt. (Beide

Stahlplatten sind durch Schraffirung ausgezeichnet.) Eine kleine Feder f drückt gegen die Klinke E und hält dieselbe mit der Nase an B in

sicherem Eingriffe.

Der Zapfen D ist nicht fest an dem Arme C, sondern in einer ziemlich langen Hülse desselben

frei drehbar; die Klinke E ist fest mit ihm verbunden.

An der anderen Seite sitzt auf ihm ein gegabelter Hebelarm F, auf dessen Zapfen h (vgl. Fig. 19, welche den

Mechanismus von der Rückseite zeigt) ein Gleitstück s

steckt, über welches sich der Schlitz der Schubstange i

hinwegschiebt, welche an den Arm j eines Winkelhebels

H angeschlossen ist, der lose auf einen runden

Vorsprung des Schiebergehäuses aufgesteckt ist, und durch die Zugstange z vom Regulator aus verstellt wird. Bewegt sich nun der

Winkelhebel CC1 (Kg.

19) in der Richtung der Pfeile, so gleitet bei der Hebung des Armes C1 das Gleitstück s in dem Schlitzrahmen F

mehr und mehr nach der Mitte zu, bis es endlich gegen das Ende des Schlitzes

anstöſst, worauf die Kniehebelwirkung von j auf s eine kleine Drehung des Zapfens D und damit das Auslösen der Klinke E von dem Hebel B bewirkt.

An diesem letzteren aber greift noch mittels einer senkrechten Zugstange eine

Gewichts- oder Federbelastung an, durch welche nun das augenblickliche Schlieſsen

des Schiebers hervorgebracht wird.

Die hier angewendete Auslösungsvorrichtung hat die Eigenthümlichkeit, daſs in Folge

der Kniehebelwirkung der Theile j und F bei der Auslösung der Klinke E fast gar keine Rückwirkung auf den Regulator stattfindet. Da nämlich der

Arm j fast genau in der Richtung des Schlitzrahmens F steht, so wird das auf ihn drehend einwirkende Moment

ein sehr kleines, und wird dasselbe in der Regel geringer sein, als das Moment der

Reibung der Hebelhülse auf dem dicken Zapfen des Gehäuses, worauf dieselbe steckt.

In diesem Falle findet also gar keine Rückwirkung auf den Regulator statt. Da aber

auch nur so lange, als der Auslösungsdruck wirksam ist, die starke Reibung der Hülse

auf ihrem Zapfen andauert, so kann im Uebrigen der Regulator mit Leichtigkeit auf

die Winkelhebel H einwirken, und die Steuerung wird

also in sehr empfindlicher Weise sich dem Kraftbedarfe der Maschine anpassen.

Tafeln