| Titel: | Apparate zum Klären von Abwässern und zum Reinigen von Trinkwasser. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 242 |

| Download: | XML |

Apparate zum Klären von Abwässern und zum

Reinigen von Trinkwasser.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

262 S. 118.)

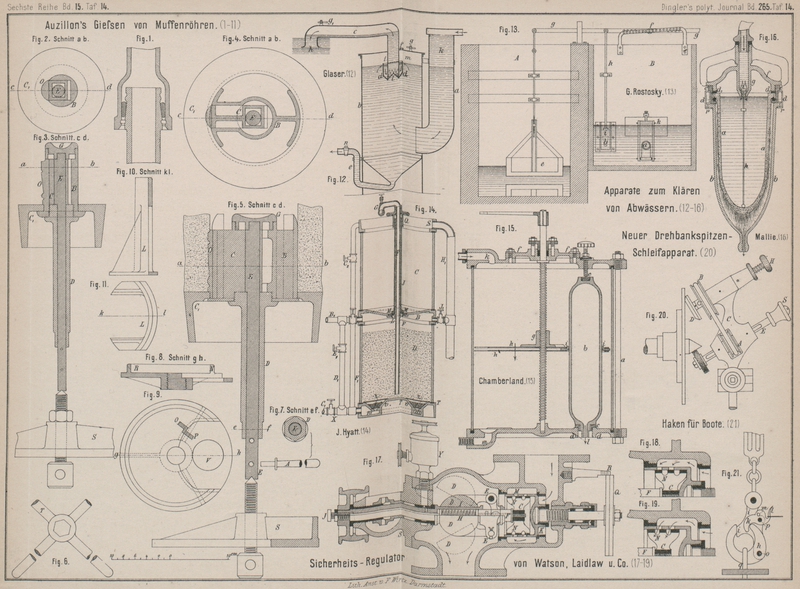

Mit Abbildungen auf Tafel

14.

Verwerthung von Abwässern und Reinigen von Trinkwasser.

Der von F. C. Glaser in Berlin (* D. R. P. Nr. 37276 vom

26. Februar 1886) vorgeschlagene Apparat zur Klärung von

Flüssigkeiten besteht nach Fig. 12 aus folgenden

Theilen: dem Zufluſs- bezieh. Druckrohr a, dem Behälter

b, dem Abfluſsrohr c

nebst Korb d, sowie dem Schlammablaſsrohr e, einer Stopfschraube f

und zwei Lufthähnen gg1. Bei Inbetriebstellung des Klärapparates ist zuerst durch die Stopfschraube

f der Korb d mit

Wasser zu füllen, dann ist die Stopfschraube f und der

Lufthahn g zu schlieſsen und so ein Abschluſs der Luft

im Behälter b herzustellen. Zur Erreichung eines

gleichmäſsigeren Abflusses ist es erforderlich, daſs das Abfluſsrohr c bei h in einen Behälter

mit Ueberlauf eintaucht. Durch Oeffnen des Lufthahnes g1 ist ein Ausgleich der durch das

Aufsteiget des Wassers im Abfluſsrohre c

zusammengepreſsten Luft nach Bedarf herbeizuführen. Nach Einleitung des Wassers

durch das Zufluſsrohr a wird die Luft in dem Behälter

b allmählich zusammengepreſst, bis das Wasser die

Abfluſsöffnungen i im Korbe d erreicht; durch den Druck der Wassersäule k

im Zufluſsrohre a und die verdichtete Luft im Behälter

b muſs das Wasser in dem Abfluſsrohre c langsam durch die Oeffnungen l aufsteigen und gelangt schlieſslich klar zum Abfluſs. Die Wassersäule

k im Zufluſsrohre a

bewirkt einen gleichmäſsigen dauernden Druck auf die Luftschicht m

und diese drückt auf die Oberfläche des zu klärenden Wassers im Behälter b. Der Druck wächst bei vermehrter Zuführung durch die

vergröſserte Druckhöhe k.

Die Pressung der Oberfläche des Wassers im Behälter b

bringt das durchgeleitete Wasser gleichmäſsig zum Abfluſs und vollständig zur Ruhe,

und fallen vermöge der Pressung alle im Wasser enthaltenen Flocken u.s.w. zu Boden;

durch die Einrichtung des Abschluſskorbes d am

Abfluſsrohre c gelangt aber nur das in der oberen

gepreſsten Schicht befindliche klare Wasser durch die Oeffnungen i bezieh. l zum Abfluſs.

Der Apparat wirkt, nachdem er einmal in Gang gesetzt ist, selbstthätig und bedarf

nur eines zeitweiligen Ablassens des Schlammes durch das Rohr e.

Auch kann durch e der ununterbrochene Abfluſs des

Schlammes durch Einstellen des Hahnes n bewerkstelligt

werden. Bei zeitweiligem Ablassen des Schlammes ist vorher der Zufluſs abzustellen

und der Lufthahn g zu öffnen.

Um aus Fabriken, Bergwerken u.s.w. stammende Abwässer, welche in Fluſsläufe

abgelassen werden dürfen, immer in gleichem Verhältniſs

zum Wasser des Fluſslaufes in diesen abzulassen, schlägt Gustav Rostosky in Niederschlema bei Oberschlema (* D. R. P. Nr. 36984 vom

21. März 1886) nachstehenden Apparat vor.

Ein Raum A (Fig. 13) steht mit dem

Fluſs oder Bach derart in Verbindung, daſs die Höhe des Wasserstandes in A immer dem des Flusses entspricht. In dem Behälter B, welcher mit A auſser

Verbindung steht, werden die Abwässer durch das Rohr a

eingeleitet, und aus B werden dieselben durch die

Oeffnung b im Schieber i

in den Fluſs geführt. Ein Schwimmer e im Räume A hebt und senkt sich mit dem Wasserstande.

An dem Schwimmerhebel g hängt eine Zugstange h, die den Schieber i,

welcher die Oeffnung b abschlieſst, bewegt. Die

Hebellängen für den Schwimmer und die Bewegung des Schiebers, sowie die Gröſse der

Oeffnung b richten sich nach der durchschnittlichen

Wassermenge im Flusse und den durchschnittlichen Mengen der Abwässer, welche

abgeführt werden. Damit aber die Ausfluſsgeschwindigkeiten aus b annähernd dieselben bleiben und aus b nicht einmal weniger, einmal mehr ausflieſst, stellt

ein Schwimmer k eine immer gleiche Druckhöhe im

Behälter B her.

Man kann die Form der Oeffnung b genau dem Profile des

Fluſsbettes und den berechneten Wassermengen anpassen, so daſs bei allen

Wasserständen das Verhältniſs zwischen Fluſs- und Abwasser immer dasselbe bleibt.

Steigt das Wasser, so öffnet sich der Schieber i mehr

und läſst mehr Abwasser zu; wird aber z.B. das Bachwasser durch Einleiten in

Sammelteiche ganz zurückgehalten, so schlieſst sich der Schieber. Es kann also, da

der Apparat selbstthätig arbeitet, nicht vorkommen, daſs die Abwässer in gröſseren

Mengen dem Bache zugeführt werden und so Schaden verursachen.

Da die Abwässer weniger in der Menge abweichen, wohl aber je nach der Jahreszeit die

Fluſswässer, so ist die Einrichtung getroffen, daſs man durch Verstecken des Bolzens

f die Hebelverhältnisse ändert und so ein anderes

Mischungsverhältniſs zwischen Fluſs- und Abwasser herstellt.

Das Patent (* D. R. P. Nr. 34667 vom 14. Juli 1885) von John

Wesley Hyatt in Newark (New-Jersey, V. S. A.) betrifft eine Art der

demselben Erfinder unter * D. R. P. Nr. 25541 patentirten Filter (vgl. auch 1884 252 * 281).

Das Filter (Fig.

14) ist durch eine mittlere Scheidewand B in

zwei Abtheilungen CD geschieden; in letzterer befindet

sich körniges Filtrirmaterial, und die Abtheilung C hat

einen so groſsen Inhalt, um das Filtrirmaterial während seiner Auswaschung

aufzunehmen. Die Abtheilungen CD stehen unter einander

durch ein central angeordnetes Auswaschrohr F in

Verbindung, welches unten bis nahe an den Boden von D

herabreicht und oben, über der Abtheilung C, gekrümmt

und mit einem Kugelventil G versehen ist. In der Mitte

der Scheidewand B befindet sich eine Oeffnung mit

Ventilsitz, dessen Seiten nach unten convergiren; durch diese Oeffnung geht das Rohr

F hindurch. Der obere, in der Abtheilung C befindliche Theil des Rohres F wird von einem äuſseren, in senkrechter Richtung verschiebbaren Rohre

J, dessen oberes Ende auſsen mit Gewinde versehen

ist und dessen unteres Ende einen Flansch trägt, umschlossen. An J ist durch Bolzen und den Ring L eine Gummischeibe M befestigt. Diese legt

sich von innen gegen den trichterförmigen Ventilsitz an. Auf das Gewinde am oberen

Ende des Rohres J ist eine Hülse Q mit Handrad aufgeschraubt. Das Rohr F ist unbeweglich, das äuſsere Rohr J dagegen ist mittels der Schraubenhülse Q in senkrechter Richtung verstellbar. Bei der Drehung

des Handrades in der einen Richtung wird das Rohr J

gehoben und das Ventil M von seinem Sitze entfernt, so

daſs das körnige Filtrirmaterial aus dem oberen Räume C

in den unteren Raum D zurückfallen kann; bei

entgegengesetzter Drehung des Handrades wird das Rohr J

herab und das Ventil M auf seinen Sitz gedrückt und so

die Verbindung zwischen den Räumen C und D abgeschlossen. Das Rohr J wird durch eine Rippe am Rohre F

verhindert, sich zu drehen, und steigt deshalb geradlinig auf und ab.

Im Untersatze T des Filters befinden sich die

trichterförmigen Vertiefungen v, welche den gröſsten

Theil der Fläche des Untersatzes ein nehmen. Diese Vertiefungen münden in den Kanal

w, welcher mit dem Ausfluſsrohre X in Verbindung steht, durch das die filtrirte

Flüssigkeit aus dem Filter abgelassen wird. Die Trichter v sind oben und unten mit Siebblech bedeckt und der Raum zwischen diesen

Sieben ist zu etwa vier Fünftel mit grobkörnigem Material gefüllt.

Bei der Umkehr der Stromrichtung wird das körnige Material z

aufgelockert und werden

alle Unreinigkeiten aus demselben mitgenommen. Diese gehen dann durch das

Auswaschrohr F fort. Das zu reinigende Wasser tritt in

das Filter bei B1 ein

und durch das Ausfluſsrohr X wieder aus. Die beiden

Rohre B1 und X stehen durch ein Rohr D1 mit Ventil E1 unter einander in Verbindung; von dem

Rohre X zweigt sich zwischen dem Rohre D1 und dem Filter ein

Rohr F1 mit Ventil C2 ab, welches in die

obere Abtheilung C des Filters führt. Aus dem Aufsatze

S zweigt ein Auslaufrohr H1 für das überflieſsende Wasser und

ebenso aus dem oberen Theile der Abtheilung D ein Rohr

mit Ventil J1 ab,

welches in dieses Abfluſsrohr H1 einmündet.

Wenn der Apparat in Betrieb gesetzt wird und das Filtrirmaterial in der unteren

Abtheilung D sich befindet, sind die Ventile J1

GE1 und C2 geschlossen und die

Ventile B1 und C1 offen; das zu

filtrirende Wasser tritt durch das Rohr B in den Raum

D, geht durch das Filtrirmaterial hindurch, läſst

alle Unreinigkeiten darin zurück, tritt in die trichterförmigen Vertiefungen v und gelangt in den Kanal w, von wo es durch Rohr X abflieſst.

Wenn das Filtrirmaterial unbrauchbar geworden ist, muſs dasselbe ausgewaschen werden;

dies geschieht, indem man die Ventile B1 und C1 schlieſst und E1 und G öffnet. Dann

tritt das Wasser durch die Rohrverbindung B1

D1 in den Kanal w und von unten in das Filter, von da durch die

Vertiefungen v und die Siebe hindurch und in das

Filtrirmaterial. Letzteres wird hierbei aufgewühlt und steigt unter dem Drucke des

nachströmenden Wassers mit diesem zusammen durch das Rohr F die obere Abtheilung C empor. Das

Waschwasser flieſst sammt den Unreinigkeiten durch das Ueberlaufrohr H1 ab. Es ist von

Wichtigkeit, daſs die Schicht des körnigen Filtrirmaterials, besonders in den

Theilen, welche an den Seiten nahe am Boden des Filters liegen, gründlich durch das

durch die Siebe ausströmende Wasser losgespült wird, weil anderenfalls diese

Seitenschicht fest liegen bleibt und einen Trichter bildet. Dieser sich nach der

unteren Oeffnung des Rohres F zuspitzende Trichter von

mit Unreinigkeit gesättigtem Material würde sich allmählich verhärten und die

Wirksamkeit des Filters beeinträchtigen, deshalb sind die Vertiefungen v gleichmäſsig über den ganzen Boden vertheilt. Wenn

sich sämmtlicher Sand im oberen Räume C befindet und

wieder in den unteren Raum D hinab befördert werden

soll, so werden die Ventile C1 und E1

geschlossen, das Ventil M gehoben, worauf der Sand

durch die Oeffnung in der Scheidewand B nach unten

fällt: das Wasser flieſst hierbei durch das Ablaufrohr J1, dessen Ventil geöffnet wird, ab.

Nachdem der Sand sich wieder im unteren Räume D

befindet, werden die Ventile M und J1 geschlossen und die

Ventile B1 und C2 geöffnet, Hierauf

wird das zuerst filtrirte Wasser, welches noch mehr oder weniger unrein sein kann,

durch das Rohr F1 in

die obere Filterabtheilung C emporsteigen, wo es die

Auswaschung des Sandbettes, sobald dasselbe wieder hinaufgetrieben wird, unterstützt.

Wenn dann der Raum C durch das zuerst filtrirte Wasser

wieder beinahe gefüllt ist, so schlieſst man das Ventil C2 und öffnet C1; die Filtration geht alsdann, wie

bereits beschrieben, weiter von statten. Noch ist zu erwähnen, daſs die 5 Theile des

Filters: Untersatz T, Filtermantel D, Zwischenstück B,

Waschmantel C und Aufsatz S durch auſserhalb derselben liegende Ankerschrauben, deren Enden durch

S und T hindurchgehen,

zusammengehalten werden.

Um Filtrirapparate mit mehreren Thonzellen, wie sie zum Reinigen von gröſseren Mengen

Trinkwasser dienen, schnell reinigen zu können, gibt Charles

Eduard Chamberland in Paris (* D. R. P. Nr. 34056 vom 24. Mai 1885)

folgende Vorrichtung an.

Das Filter (Fig.

15) besteht aus einem Blechcylinder, der unten durch einen Boden und oben

durch einen Deckel geschlossen ist. Die Verbindung wird durch Bolzen a und die Dichtung mittels Liderungen, die in Nuthen

des Bodens und Deckels eingelassen sind, hergestellt, b

sind die Thonzellen; jede derselben ist an ihrem unteren Ende mit einem Ansätze

versehen, der auf einem Ringe c aus elastischem Stoffe

ruht. Dieser Ring ruht auf einem Ansätze d, welcher mit

dem Boden aus einem Stücke besteht. Jede Thonzelle ist mit einer Oeffnung zum

Ausfluſs der filtrirten Flüssigkeit versehen. An ihrem oberen Ende ist die Thonzelle

mit einer Aushöhlung versehen; diese ist mit einer biegsamen Scheibe ausgekleidet,

auf welcher eine Metallscheibe e ruht. Auf diese drückt

eine Schraube, um die Thonzelle zu befestigen.

Eine Mutter dient zur Feststellung der Schraube, sobald die Zusammensetzung des

Apparates vollendet ist. Im Deckel befindet sich ein durch eine Platte f verschlieſsbares Mannloch. Die Mitte dieser Platte

dient als Lager für eine Spindel, deren unteres Ende in einer Pfanne des Bodens

ruht, während das obere Ende eine Kurbel trägt. Eine Stopfbüchse dient zur Dichtung.

Auf der Spindel ist eine Mutter g angeordnet, an der

die beiden Platten h zum Halten des Reinigungskörpers

befestigt sind. Letzterer besteht aus einem Ringe i aus

weichem Stoff, der zwischen den beiden Platten mittels am Rande der Scheiben

angebrachter Schrauben befestigt ist.

Das zu filtrirende Wasser tritt durch ein Rohr k unter

Druck in den Apparat, füllt letzteren, geht durch die Thonzellen, die die

Unreinigkeiten an ihrer äuſseren Oberfläche zurückhalten, und strömt durch die

Stutzen l aus, wo es dann in geeigneten Gefäſsen

aufgefangen wird.

Wenn nach einer gewissen Zeit sich eine Schicht fremder Körper auf der äuſseren

Fläche der Thonzellen abgelagert hat, wird die Reinigung derselben so vorgenommen,

daſs mittels der Kurbel, die man abwechselnd in der einen oder anderen Richtung

bewegt, der Reiniger auf und ab geführt wird.

Behufs Reinigung des ganzen Apparates öffnet man den Entleerungsstutzen

m. Dann wird durch das Zuführungsrohr k heiſses Wasser oder Dampf zugeleitet, um die

Thonzellen zu waschen und die Unreinigkeiten, die sich auch im Inneren derselben

abgesetzt haben, herauszuschaffen.

Das von Jules Mallie in Paris (* D. R. P. Nr. 33943 vom

17. März 1885) angegebene Wasserleitungsfilter besteht aus einem länglich

birnenförmigen Trichter (Fig. 16), welcher aus

Holz, gebranntem Thon, natürlichem oder künstlichem Stein oder sonst geeignetem

Material hergestellt und zur Erzielung gröſserer Festigkeit mit Verstärkungsrippen

versehen werden kann. Durch derartige Rippen bezieh. Cannelirungen wird auch

gleichzeitig die Filterfläche vergröſsert. Das Filter a

befindet sich in einem Gehäuse b, welches das filtrirte

Wasser aufnimmt und derart eingerichtet ist, daſs an demselben bequem ein Schlauch

angeschlossen werden kann. Das Gehäuse kann aus Glas bestehen. Dasselbe ist mittels

Bajonnetverschlusses r an einem Verschraubungsringe e befestigt, in welchen der Deckel f eingeschraubt wird. Letzterer und der Ring e sind mittels zweier Dichtungsringe dd1 gegen das mit einem

flansche versehene Filter a abgedichtet, wodurch der

Innenraum des Filters a gegen den auſsen um denselben

befindlichen Raum abgeschlossen wird. Behufs vollständiger Dichtung können die zu

dichtenden Theile in der am Deckel f bei d1 erkennbaren Weise

mit Rillen versehen werden, in welche sich das Dichtungsmaterial beim

Zusammenschrauben einlegt, so daſs dieses Zusammenschrauben nur in mäſsiger Weise

vorgenommen zu werden braucht und somit jeder Beschädigung des Flansches des Filters

a vorgebeugt wird.

Der Deckel f trägt das Einströmungsrohr, welches nach

unten verlängert ist und hier den Sitz g für das

Sicherheitsventil i bildet. Dieses sitzt an einer

Stange h, welche gewöhnlich auf dem Boden des Filters

steht und das Ventil i so hoch hält, daſs das Wasser

durchflieſsen kann. Bei einem Bruche des Filters fällt die Stange mit herab und

sperrt dadurch den Zufluſs des Wassers.

In Folge der erwähnten, nach unten reichenden Verlängerung des Rohres f entsteht beim Einströmen von Wasser unmittelbar unter

dem Deckel eine Luftkammer, in welcher die Luft durch das unter Druck stehende

Wasser verdichtet wird. Diese Luft soll in das Wasser eindringen und dasselbe

erfrischender und verdaulicher machen. Gleichzeitig bildet diese Luft ein

Luftkissen, welches etwaigen Brüchen, die durch heftige und plötzliche Stöſse des

zuströmenden Wassers entstehen könnten, vorbeugt.

Tafeln