| Titel: | Ueber Neuerungen an Göpeln (Rosswerken). |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 303 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Göpeln

(Roſswerken).

(Patentklasse 46. Fortsetzung des Berichtes Bd.

263 S. 266.)

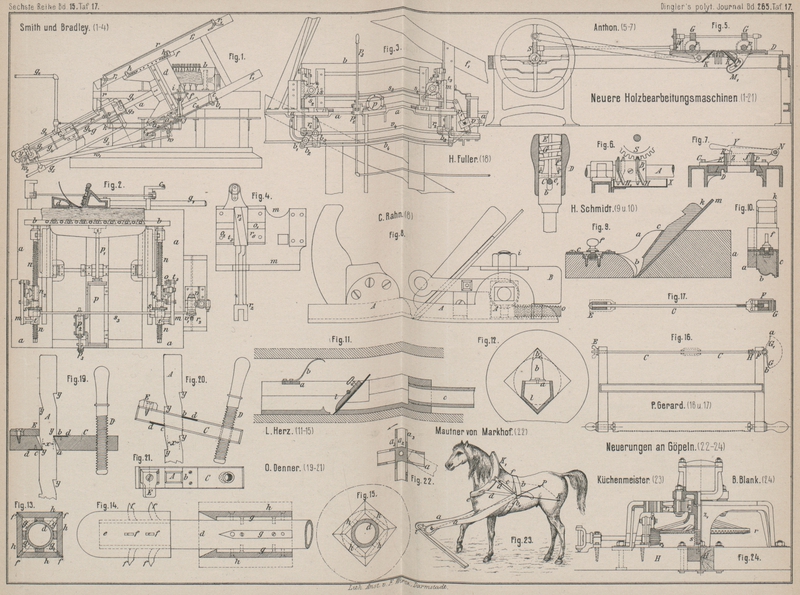

Mit Abbildungen auf Tafel

17.

Ueber Neuerungen an Göpeln (Roſswerken).

Bei dem Vorgelege-Göpel von Dr. L. Mautner von Markhof

in Wien (* D. R. P. Nr. 38351 vom 13. Juli 1886) wird die Bewegung des Göpelkreuzes

mittels Zahn- und Kettenrädern auf die dicht am Fuſsboden befindliche Antriebswelle

für die Arbeitsmaschine unter verhältniſsmäſsig sehr groſser Uebersetzung

fortgeleitet. Der Patentanspruch richtet sich auf eine Sicherheitsvorrichtung gegen verkehrten Umtrieb des Göpels. Dieselbe

besteht darin, daſs bei falschem Umlauf der Zugthiere die Göpelbäume aus dem

Armkreuz herausgedreht werden.

Die einzelnen Rahmen a2

(Fig. 22)

für die Stangen a haben wechselseitig gegenüber

liegende Ausschnitte a3. Erfolgt nun der Antrieb in richtigem Sinne, dann stützen sich die Stangen

a an die vollen Theile der Rahmen und nehmen das

Kreuz mit. Sowie jedoch ein Antrieb in verkehrter Richtung versucht wird, drehen

sich die Stangen lose in Folge der Ausnehmungen a3 aus den Rahmen a2 heraus und das Göpelkreuz bleibt stehen.

Bezüglich der Einspannvorrichtung der Zugthiere am Göpel

tritt jetzt wiederholt das Streben auf, die Thiere hinter dem zu bewegenden Gegenstande einzuspannen. Es soll in diesem Falle

verhindert werden, daſs beim Stillsetzen des Werkes die in Folge der lebendigen

Kraft desselben noch voreilende Ortscheit die Thiere gegen die Hinterbeine schlägt und dadurch wieder

zum Anziehen reizt, die Thiere jedenfalls oft unruhig macht. Von R. A. Küchenmeister in Breitenau bei Oderan (* D. R. P.

Nr. 38386 vom 12. Mai 1886) wird eine Scheerendeichsel a (Fig.

23) mit einem Kummet K1 durch Zugriemen d

oder Zugstangen und starre Streben verbunden. Beide Verbindungstheile zerlegen den

von der Scheere übertragenen Göpel widerstand P nach

dem Parallelogrammgesetz in eine Zugkraft K in der

Richtung der Zugriemen d und eine Druckkraft Q in der Richtung der Streben c. Wiewohl das Kummet an und für sich leicht derart geformt werden kann,

daſs es unter dem Einflüsse der Zugkraft K und der

Druckkraft Q in seiner Lage bleibt, empfiehlt es sich

dennoch, dasselbe vermittelst eines Schenkelriemens e

und eines Riemens f am Rücken des Thieres mit einem um

den Leib desselben geschnallten Ledergurt b1 zu verbinden, an welch letzterem man noch mit

Vortheil zwei Tragbänder b befestigt, welche die

Scheerbäume aa umfassen, um dadurch eine Construction

(der Streben c) zu ermöglichen, die eine gewisse

Beweglichkeit der Einspannvorrichtung zuläſst. Man kann dann beispielsweise die

Streben c mittels je eines Bolzens an klammerförmigen

Stutzen des Kummets befestigen und mittels gabelförmigen Endes (andererseits) die

Scheerbäume von oben frei umfassen lassen, während die Tragbänder b die letzteren von unten mehr oder weniger fest

umschlieſsen.

Die Befestigung der Scheerbäume a an den Zugriemen d dürfte am einfachsten und zweckmäſsigsten in der

Weise erfolgen, daſs man letztere an die Scheerbäume annagelt, sodann einmal um

diese herumschlingt und in ihrer Lage durch Klammern sichert, während man das freie

Ende der Zugriemen durch je eine am Kummet angenähte Schnalle zieht.

Wenn an einem Schwenkbaume mehrere Zugthiere neben einander angespannt werden müssen,

kann man den Zwischenraum zwischen denselben ebenso beschränken wie bei Anwendung

der bisherigen Anspannung; man hat dann zu diesem Zwecke nur die Scheerbäume gegen

den Schwengel hin etwas zusammenzuziehen und je zwei benachbarte Scheeren an ihrer

Einengung durch eine kurze Gelenkstange mit einander zu verbinden, um ein

Aneinanderstoſsen der Einspanngeschirre zu vermeiden.

Das kennzeichnende Merkmal des Göpels von B. Blank in

Schlottwitz bei Weesenstein (* D. R. P. Nr. 39924 vom 15. Januar 1887) besteht in

der Anordnung eines freistehenden, mit dem Zugkopfe verbundenen Mittelzapfens z1 (Fig. 24) und der

nachgiebigen Lagerung des Doppelrades r2

r.

Der Zapfen z1 ist nur

einmal und zwar unten in einem auf dem Holzkreuze H

eingelassenen Spurlager gelagert und trägt die gesammte Last des Zugkopfes mit allen

daran befindlichen Theilen einschlieſslich der Zugbäume; derselbe wird oben nur durch die

gleichzeitig als Stützrollen dienenden Räder r1 gegen seitliches Umfallen gesichert.

Lose drehbar auf dem Zapfen z1 und in axialer Richtung etwas verschieb bar, steckt das Doppelrad r2

r mit seinem unteren Nabenende auf einer elastischen

Unterlage, z.B. Gummimuff oder Spiralfeder a,

aufruhend. Das Stirngetriebe r2 dieses Doppelrades wird von je zwei

gegenüberliegenden Rädern r1 wie durch Kräftepaare angetrieben. Das Kegelrad r greift in das auf der Triebradwelle festgekeilte Getriebe r3 ein. Der stets

richtige Eingriff von r und r3 wird durch die Laufrolle l erzwungen.

Es ist wesentlich, daſs das Doppelrad auf Zapfen z1 in axialer Richtung verschiebbar ist und eine

elastische Nabenauflagerung erhält. Denn da zwischen den Kopfstreifen der Zähne von

r1 und dem

Fuſskreise von r1 der

nöthige, wengleich möglichst gering bemessene Spielraum gelassen werden muſs, so ist

eine geringe schwankende Beweglichkeit des ganzen auf dem Spurlager balancirenden

Mechanismus möglich, welchem Umstände Rechnung getragen werden muſste.

Tafeln