| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 433 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes S. 102

d. Bd.)

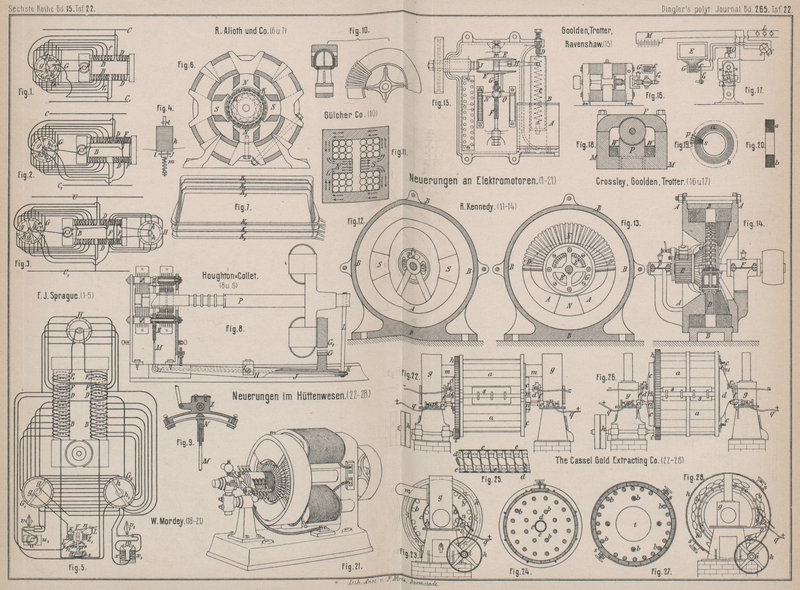

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 22.

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

F. J. Sprague in New-York (* D. R. P. Nr. 36512 vom 8.

April 1885) bezweckt mit seiner Erfindung die Regulirung elektrodynamischer und

dynamoelektrischer Motoren, so daſs die bei gegebener Geschwindigkeit entwickelte

Kraft entweder durch Hand oder selbstthätig regulirt wird; die Geschwindigkeit kann

bei veränderlichen Belastungen constant erhalten werden. Sprague verwendet eine Gruppe erregender Hilfsspulen, welche zu den

parallel geschalteten erregenden Hauptspulen des Motors im Nebenschlusse liegen, und

trifft Vorkehrung, die Zahl der erregenden Hauptspulen zu verändern, wobei dann die

Hilfsspulen theils im Nebenschlusse verbleiben, theils mit den Hauptspulen hinter

einander geschaltet werden.

Bleibt das Potential der Hauptspulen von gleicher Polarität, so ändert sich die

magnetische Wirkung entsprechend der veränderlich im Nebenschlusse befindlichen

Spulen, und zwar ist diese Wirkung je nach Stellung der Anschlüsse dieser Spulen

eine vermehrende oder vermindernde, oder sie ist gleich Null. Die Leistung der

Maschine kann hierdurch bis zu einer gewissen Grenze und mit groſser Genauigkeit

regulirt werden. Sowohl die Hilfsspulen, als auch der Anker können durch denselben

oder durch verschiedene Commutatoren regulirt werden; auch können der Anker und die

Hilfsspulen auf verschiedene Theile der parallel geschalteten Hauptspulen

wirken.

Als weiteres Regulirungsmittel dient noch eine andere, den Hauptspulen entgegen

wirkende, in Hintereinanderschaltung zum Anker befindliche, erregende Gegenspule,

wobei sich der Anker, wenn nöthig, im Nebenschlusse zu den Hauptspulen befindet,

Diese Gegenspule ist gewöhnlich von geringem Widerstände, hat wenig Wickelungen und

kann mit umschaltbaren Enden versehen sein, so daſs sie bei Umkehr des Ankerstromes

auch noch als Differentiale wirkt.

In Verbindung mit der vorstehend beschriebenen Regulirung der Motoren kann eine

automatische Vorrichtung zur Verwendung kommen, durch welche etwaige Veränderungen

im Ankerstrome und in der Stärke des erregenden Feldes dazu benutzt werden können,

die Stellung der Anschlüsse der veränderlich im Nebenschlusse befindlichen

Hilfsspulen zu verändern. Die hierbei angewendete Regulirvorrichtung kann entweder

in den Ankerstromkreis, oder in diesen und den erregenden Stromkreis, oder in den

Ankerstromkreis und den unabhängigen Spulenstromkreis, oder in diese drei

verschiedenen Stromkreise zusammen eingeschaltet werden.

Fig. 1 zeigt

die Skizze eines Motors, dessen Anker und unabhängige erregende Spule sich durch

einen einzigen Commutator gegen das in Abtheilungen getheilte Feld in veränderlichem

Nebenschlusse befindet; Fig. 2 denselben Motor,

jedoch mit der hinter dem Anker geschalteten erregenden Spule; Fig. 3 endlich denselben

Motor, bei welchem aber die hinter dem Anker geschaltete erregende Spule mit einer

im Nebenschlusse befindlichen Spule und mit einem Commutator ausgestattet ist, um

die Wirkung dieser Spule zu verändern. Fig. 4 zeigt eine

selbstthätige Vorrichtung, durch welche, wie oben angegeben, etwaige Veränderungen

im Ankerstrome zur Veränderung der Stellung der Anschlüsse der im Nebenschlusse

liegenden Hilfsspulen verwendet werden.

Fig. 5 endlich

ist die Skizze eines, mit der vorgenannten Regulirvorrichtung versehenen Motors, der

auſser dieser noch eine besondere Vorrichtung zur Verstellung der Bürsten

besitzt.

In den Fig. 1

bis 3

bezeichnen B, B die erregenden Hauptspulen des Motors,

C, C1 die

Hauptleiter, D, D die im Nebenschlusse zu B, B liegenden Hilfsspulen.

Die Contactstücke e, e1,

e2 (Fig. 1) des kreisförmigen

Commutators G sind mit den beiden Reihen der

abtheilungsweise angeordneten Hauptspulen B, B wie

folgt verbunden: Die erste, d.h. die dem Hauptleiter C

zunächst liegende Verbindung geht nach dem Contacte e,

während sich die dem anderen Leiter C1 zunächst liegende Verbindung an den gegenüber

liegenden Contact e1

anschlieſst; die zweite Verbindung f geht nach den

beiden neben e liegenden Contacten e2, e2; dem entsprechend

geht die Verbindung f1

noch nach den zu beiden Seiten von e1 liegenden Contacten e3, e3. Diese Verbindungsweise wird bis dahin

fortgesetzt, wo die Contacte von beiden Seiten her an einander stoſsen. Der

Commutator G ist mit den beiden Contactarmen g, g1 und h, h1 versehen, von

denen die ersteren mit dem Anker, die letzteren mit den erregenden Hilfsspulen D verbunden sind. Durch Verstellung eines Paares dieser

Contactarme wird also der Stromkreis, zu dem sie gehören, zu einer gröſseren oder

geringeren Zahl von Spulen B in den Nebenschluſs

gebracht, oder der Stromkreis wird überhaupt umgekehrt, und auf diese Weise wird der

Strom im Anker oder die Stärke des magnetischen Feldes regulirt.

Bei dem Schema Fig.

2 liegt die differentiale erregende Spule F

in Hintereinanderschaltung zum Anker, im Uebrigen ist die Anordnung wie in Fig. 1.

In Fig. 3 ist

die differentiale Spule F mit eigener

Regulirvorrichtung versehen, indem ihre in Abtheilungen angeordneten Windungen mit

dem Commutator H in der bei Fig. 1 beschriebenen Weise

verbunden sind, während die Contactarme k, k mit einer

besonderen Spule F1 in

Verbindung sind. Es wird also auch hier durch Drehen dieser Contactarme der Strom in

der Spule F verändert, oder umgekehrt.

Zur selbstthätigen Regulirung des magnetischen Feldes will sich der Erfinder eines in

den Ankerstromkreis eingeschalteten Solenoides bedienen, dessen beweglicher Kern auf geeignete Weise mit

den Contactarmen, an welche die Enden der unabhängigen erregenden Spulen

angeschlossen sind, in Verbindung stehen. Der Kern k

des Solenoides J (Fig. 4) ist auf jeder

Seite der Spule mit zwei stellbaren Anschlagringen l, l

versehen, durch welche sein Weg nach jeder der beiden Richtungen begrenzt ist; auch

befindet sich an der einen Seite eine Gegenfeder m.

Beim Einschalten des Motors in den Stromkreis werden die Ringe und die Feder für den

verwendeten Strom und die normale Geschwindigkeit so justirt, daſs der Solenoidkern

die mittlere Stellung einnimmt. Sobald die Geschwindigkeit des Motors über die

normale steigt, ergibt sich eine gröſsere elektromotorische Gegenkraft und eine

Verringerung des Ankerstromes. Mit Hilfe der Feder bewegt der Kern die Anschlüsse

der unabhängigen erregenden Spule in der Weise, daſs das Feld verstärkt und die

Geschwindigkeit verringert wird.

Für die gute Wirkung des in Fig. 5 dargestellten

Apparates ist es gleichgültig, in welcher Richtung der Strom durch den Motor

geschickt wird. Die auf dem Commutator K aufliegenden

Bürsten n, n sind an einem, um seinen Mittelpunkt

drehbaren Doppelhebel L angebracht, Welcher auſserdem

den polarisirten Anker Y trägt, der sich zwischen den

beiden gekrümmten Polmagneten Z, Z1 befindet, deren beide Spulen im Ankerstromkreise

liegen. Je nach der Richtung des Ankerstromes bewegt sich der Anker Y nach Z oder nach Z1 hin. Der nach der

Seite hervorragende, mit dem Anker Y verbundene Hebel

r trägt einen Kern s,

auf welchen zwei Spulen t und t1 gewickelt sind, von denen die eine im

Stromkreise der nach Abtheilungen geordneten Hauptspulen B liegt, während die andere in den Stromkreis der im Nebenschlusse

liegenden unabhängig veränderlichen Spulen D

eingeschaltet ist. Während nun diese beiden Spulen bestrebt sind, den Anker Y in centraler Stellung zu halten, wird er durch die

Spulen Z und Z1 nach der einen oder anderen Richtung

abgelenkt.

Die Spule t kann in einem Motor mit einfachem erregenden

Felde, Welches mit einer Vorrichtung zur Stromregulirung versehen ist, fortfeilen,

und dann hängt die Bürstenstellung von den Veränderungen in der Stärke des

Hauptfeldes und im Ankerstrome ab.

In der Fig. 5

sind die verschiedenen zur Regulirung des Stromes dienenden Theile einzeln und

schematisch dargestellt, auch ist der Commutator vom Anker und den erregenden

Magneten getrennt. Durch den Commutator G1 der in der bereits angegebenen Weise mit den

erregenden Hauptspulen B verbunden ist, wird der Anker

zu einer gröſseren oder geringeren Zahl dieser Spulen in Nebenschluſs gebracht,

während mittels des Commutators G2 die unabhängigen erregenden Nebenspulen D in veränderlichen Nebenschluſs zu den Hauptspulen B gebracht werden; beide Zwecke kann man indeſs auch

mit einem einzigen Commutator erreichen. Durch den dritten Commutator H endlich wird die besondere Spule F1 mehr oder weniger zur differentialen

Spule F in Nebenschluſs gebracht, die sich in

Hintereinanderschaltung zum Anker befindet. Zur selbstthätigen Bewegung der

Contactarme g, g1 von

G1 dient ein

kleiner elektrischer Motor, dessen Anker u in

geeigneter Weise mit den Armen g und g1 verbunden ist und

von dessen Welle der Centrifugalregulator v mittelbar

oder unmittelbar betrieben wird, welcher entsprechend den Geschwindigkeitsänderungen

den Stromkreis des Motors uu1 in der einen oder anderen Richtung schlieſst, wodurch eine Drehung der

Contactarme in der richtigen Weise erfolgt. Für den Commutator G2 dient ein

polarisirter, um seine Mittelachse drehbarer Anker w,

der zwischen den hierzu concentrisch ausgeschnittenen Polstücken der Magnete h, h1 schwingt. Der

Stromkreis dieser letzteren wird mit Hilfe des Centrifugalregulator v1 je nach der

Geschwindigkeit in der einen oder anderen Richtung geschlossen, und demgemäſs wird

eine entsprechende Drehung des Ankers veranlaſst, die, in geeigneter Weise auf die

Contactarme h, h1

übertragen, eine veränderte Stellung derselben und hiermit auch eine Verstellung der

Anschlüsse der unabhängigen erregenden Spulen bewirkt.

Eine besondere Bewickelung für dynamo-elektrische Maschinen geben R. Alioth und Comp. in Basel (* D. R. P. Nr. 34783 vom

17. März 1885) an. Vier feststehende, zu einem Ringe zusammengestellte

Elektromagnete (Fig.

6 und 7) haben vier nach innen vorstehende Pole, abwechselnd N und S; es stehen sich

also gleichnamige Pole diametral gegenüber. Die gemischte Wickelung des Magnetes ist

derart, daſs der Nebenschluſsdraht auf den ringförmigen Theil gewickelt ist, während

der im Hauptstromkreise liegende Draht auf den, aus dem ringförmigen Theil

vorspringenden Polstücken N, S, N, S liegt, oder

umgekehrt. Zwischen den Polstücken dreht sich der Anker, bestehend aus dem

Weicheisendrahtringe R, welcher mit unter sich genau

gleichen trapezförmigen Rahmen K aus isolirtem

Kupferdrahte belegt ist, deren kurze Seiten zur Mittelebene geneigt und derart

abgeflacht sind, daſs jeder Rahmen einzeln für sich ausgehoben werden kann.Centralblatt für Elektrotechnik, 1886 * Nr. 19

S. 394.

Edw. J. Houghton in Peckham und Th. M. Collet in London (* D. R. P. Nr. 35189 vom 8. Juli 1885) geben

folgende Vorrichtung zum Verstellen der Bürsten

dynamo-elektrischer Maschinen an. An geeignetem Punkte der Maschine ist der

Elektromagnet G1

angebracht (Fig.

8), dessen Anker G auf dem einen Schenkel des

unterhalb der Ankerwelle befindlichen, um I drehbaren

Hebels H befestigt ist. Der Hebel hat einen U-förmigen

Querschnitt; in der Höhlung desselben befindet sich eine Stange J, die an dem einen Ende die Traverse K trägt, um welche der über die Ankerwelle P gelegte Riemen L geführt

ist. An dem anderen Ende der Stange J ist die Stange

M angebracht, welche durch die Muffe N mit dem, die Bürsten tragenden Rahmen Z (Fig. 9) in Verbindung steht. Beim Beginne der

Drehung der Welle P nach irgend einer Richtung wird

auch die Stange J gedreht und die Muffe N nach der entsprechenden Seite des Rahmens Z verschoben. Sobald der Stromkreis der Feldmagnete

geschlossen ist, wird der Elektromagnet G1 erregt, der Anker G

angezogen und der Contact zwischen Bürsten und Commutator hergestellt.Centralblatt für Elektrotechnik, 1886 * Nr. 19

S. 395.

Die Gülcher Company (vgl. 1887 264 * 536) hat bei ihrer, auf der Ausstellung zu Edinburg vom J. 1886

befindlich gewesenen mehrpoligen Dynamomaschine einen ringförmigen, aus Eisenblech

hergestellten Anker von halbkreisförmigem Querschnitte, wie aus Fig. 10 ersichtlich,

angewendet, der auf drei Seiten von den Polschuhen umschlossen ist und dem Anker von

Heinrichs ähnlich ist. (Industries, vom 6. August 1886 * S. 137.)

B. Kennedy in Glasgow trifft die in Fig. 11 skizzirte

Anordnung des magnetischen Feldes (Englisches Patent Nr. 723 vom 23. Juli 1886), bei

welcher die Wickelung möglichst vollständig von Eisen umgeben ist, so daſs ein

auſserordentlich kräftiges magnetisches Feld zwischen den Polen N und S entsteht und die

Bildung eines äuſseren Feldes vermieden wird. Diese Anordnung ist für jeden

Flachring- oder Scheibenanker verwendbar, und die diametral erweiterten Magnete

erhalten 4 Pole, von denen zwei, S, S, auf der einen

Seite des Ankers (Fig. 12 und 13) im wagerechten

Durchmesser, die anderen zwei, N, N, aber auf der

entgegengesetzten Seite im lothrechten Durchmesser liegen. Die Feldmagnete bestehen

aus einem breiten cylindrischen Gehäuse B von weichem

oder Guſseisen, welches von beiden Seiten durch Platten A,

A aus gleichem Material geschlossen ist, welche auſserhalb die Lager F für die Ankerwelle tragen. Diese Seitenplatten A haben auf der inneren Seite vorstehende Rippen,

welche die Pole S bezieh. N bilden; über den äuſseren Umfang derselben ist die Drahtwickelung D gelegt, welche den Zwischenraum zwischen den Polen

und dem Gehäuse B vollständig ausfüllt; zwischen beiden

Scheiben bewegt sich der Anker, der in gewöhnlicher Weise mit dem Commutator E verbunden ist.Industries, August 1886 * S. 137. Engineering, September 1886

* S. 251.

J. Swinburne in London (Englisches Patent Nr. 15484 vom

17. December 1885) bezweckt die Beseitigung derjenigen schädlichen Ströme, welche

bei eisernen Ankerkernen in den Drähten der Wickelung entstehen und die bestrebt

sind, den Anker in einer Richtung zu magnetisiren, welche rechtwinkelig ist zu

derjenigen, in welcher die Feldmagnete wirken; gleichzeitig soll durch Beseitigung

dieser Ströme die Erhitzung des Ankers verringert werden. Um den gedachten Zweck zu

erreichen, werden die Drähte des Ankers so verbunden, daſs diese Quermagnetisation

aufhört; bei Trommelankern werden gleichzeitig die Foucault'schen Ströme beseitigt und Zwischenräume für die Luftcirculation gewonnen. Bei dem

Trommelanker wird eine Anzahl zu einer Gruppe vereinigter Drähte an einem Ende unter

einander verbunden, am anderen Ende aber werden sie getrennt gehalten. (Engineering, 4. Februar 1887 S. 121.)

Die von W. T. Goolden und A. P.

Trotter in London und H. W. Ravenshaw in

Halifax construirte, durch das englische Patent Nr. 5338 vom 16. April 1886

geschützte Regulirvorrichtung für Dynamomaschinen macht

die Beweglichkeit eines Solenoidkernes nutzbar und ist in Fig. 15 abgebildet. Der

von der zu regulirenden Dynamomaschine ausgehende Strom geht durch das Solenoid A, dessen hohler Kern B

zum Theile durch die Feder c ausbalancirt wird, die mit

ihrem unteren Ende am Kerne, mit ihrem oberen Ende aber an einer verstellbaren

Schraube D befestigt ist. Der andere Theil des

Kerngewichtes wird mit Hilfe des Hebels H durch die mit

einander verbundenen Reibungsscheiben E ausgeglichen,

die sich auf der Spindel F lothrecht verschieben

können, aber mit Hilfe von Nuth und Feder an der Drehung derselben theilnehmen

müssen; auch sind diese Scheiben durch die Feder G

getragen. Sobald der normale Strom durch das Solenoid geht, hat der Apparat die

gezeichnete Stellung; nimmt der Strom zu, so wird der Kern B nach abwärts gezogen, die untere Scheibe E

kommt mit der in beständiger Umdrehung befindlichen Reibungsscheibe J in Berührung, wird also ebenfalls und mit ihr die

Spindel F in Umdrehung gesetzt, und zwar in einer

solchen Richtung, daſs der die Mutter für das Gewinde der Spindel F enthaltende Arm NO

gehoben wird. Dieser gleitet mit seinem flachen Ende O

auf einer Contactschiene, mit seinem anderen Ende N

aber auf einer Reihe von Contactstücken, die mit verschiedenen Widerständen

verbunden sind. Je nach der Stellung von NO werden also

mehr oder weniger der letzteren in den Stromkreis eingeschaltet, bei der

Abwärtsbewegung von NO mehr, so daſs der Strom

allmählich schwächer wird. Geht der letztere unter seinen Normalbetrag, so steigt

der Solenoidkern B, die obere Scheibe E kommt mit J in

Berührung, die Spindel F wird nach der

entgegengesetzten Richtung gedreht, der Arm NO gehoben

und die Widerstände werden ausgeschaltet. (Engineering

vom 4. Februar 1887 * S. 121.)

L. J. Crossley in Halifax und W.

T. Goolden und A. P. Trotter in London

(Englisches Patent Nr. 12372 vom 16. Oktober 1885) bewirken die Regulirung der

Dynamomaschine unter Einschaltung secundärer Batterien. Die Dynamomaschine ist hier

so angeordnet, daſs sie bei einer bestimmten geringsten Geschwindigkeit die

verlangte elektromotorische Kraft abgibt; der Regulator verhindert die Zunahme der

elektromotorischen Kraft bei steigender Geschwindigkeit der Maschine, durch die

Einschaltung eines allmählich wachsenden Widerstandes in den Nebenstromkreis; dabei

nehmen secundäre, mit dem Hauptstromkreise der Lampen verbundene Batterien den

Ueberschuſs an Strom auf und geben denselben an die Lampen ab, wenn die Geschwindigkeit

der Dynamo unter die normale sinkt. In Fig. 16 und 17 bezeichnet

L die Lampen, M die

secundäre Batterie (Accumulator), N einen vom Wärter zu

bedienenden Umschalter, durch welchen der Hauptstromkreis geöffnet oder geschlossen

und Widerstand in den Nebenstromkreis nach Bedarf eingeschaltet werden kann. Sobald

die Geschwindigkeit der Dynamomaschine über die normale steigt, wird ein Arm f2 bewegt, durch

welchen die mit ihm verbundenen Contactfinger f

allmählich über eine Anzahl von Contactplatten G

geführt werden, deren jede mit einer der im Kasten E

angebrachten Widerstandsrollen in Verbindung steht, so daſs also, je weiter die

Finger f vorschreiten, um so mehr Widerstände

eingeschaltet werden. Durch ein Solenoid O wird die

Dynamomaschine in dem Augenblicke selbstthätig aus dem Hauptstromkreise

ausgeschaltet, wo ihre Geschwindigkeit unter das bestimmte geringste Maſs fällt. In

den Fällen, wo die Dynamomaschine auch die entgegengesetzte Umdrehungsrichtung

annehmen kann, z.B. wenn sie von einer Wagenachse oder einer Schiffswelle betrieben

wird, muſs eine Vorrichtung eingeschaltet werden, welche die Stromrichtung stets

gleichbleibend erhält. (Engineering vom 29. April 1887

* S. 409.)

W. M. Mordey in London (Englisches Patent Nr. 5588 vom

22. April 1886) verwendet nur einen mit einer Wickelung W versehenen sehr schweren Magnetpol P (Fig. 18). Die

Wickelung W ist ihrerseits wieder auf drei Seiten von

einem Eisenmantel M umgeben, der sich auch über den

oberen Theil des Ankers erstreckt und hier als zweiter Pol, entgegengesetzt von P, wirkt. Die Wickelung W

wird auf einem passenden, besonderen Rahmen hergestellt und dann über den Pol P geschoben, bevor der Anker eingelegt wird, es ist

daher auch der obere Theil F des Magnetes, wie aus der

Fig. 18

ersichtlich, zum Abnehmer eingerichtet. Der verbesserte Ankerkern (Fig. 19 und 20) besteht

aus zwei Theilen; der innere ist aus dicht gewickelten Kupferstreifen a hergestellt, auch können statt einer solchen

Wickelung deren zwei neben einander liegende, durch einen schmalen Luftraum

getrennte, zur Verwendung kommen. Der äuſsere Theil b

wird durch dünne Eisenringe Hut Hervorragungen p

gebildet, beide Theile sind durch die Spulen s

verbunden, welche sich zwischen die Vorsprünge p legen,

denen dann annliche Hervorragungen im inneren Theil entsprechen. Diese

Hervorragungen können sowohl auſsen, als auch innen fortfallen. (Engineering vom 29. April 1887 * S. 409.)

G. C. Fricker in Putney, Surrey, bezweckt mit seiner

Neuerung (Englisches Patent Nr. 12169 vom 24. September 1886) die Verbesserung der

Anordnung und ganz besonders die der Wickelung von Gramme'schen oder Pacinotti'schen Ringankern.

Nach seinem Vorschlage besteht jede Spule aus 2 Theilen, der innere Theil derselben

ist kanal- oder U-förmig gestaltet und umfaſst den Ring von der inneren Seite; der äuſsere Theil

dagegen besteht aus Stangen, welche die benachbarten Kanalstücke des inneren Theiles

über den äuſseren Umfang des Ringes hinweg verbinden. (Engineering vom 29. April 1887 S. 409.)

Die Westinghouse-Dynamomaschine (Textfig. 1) besteht aus einem zweitheiligen

cylindrischen Gehäuse, dessen Untertheil zugleich als Grundplatte ausgebildet ist.

Dasselbe dient als Polstück für die nach innen vorspringenden radial gestellten

Elektromagnete, die so viel Raum zwischen sich lassen, daſs sich der Anker frei

drehen kann, dessen Wickelung vollständig auf der Auſsenseite des Kernes liegt. Die

Maschine wird von der Westinghouse Electric Company zu

Pittsburg und New-York für elektrische Centralstationen benutzt. Die Hauptleitungen

liegen gewöhnlich oberirdisch und werden von hölzernen Pfosten getragen, an denen

auch die Inductoren (Transformatoren) und die zur Ableitung der Elektricität nach

den Häusern dienenden Leitungen angebracht sind. In der Textfig. 2 befindet sich die Hauptleitung über den Zweigleitungen. (Industries vom 29. April 1887 * S. 437.)

Fig. 1., Bd. 265, S. 440Fig. 2., Bd. 265, S. 440Die von Fischinger construirte Dynamomaschine,

welche von der Firma H. Pöge in Chemnitz ausgeführt

wird, besitzt, wie Fig. 21Auf Taf. 22 ist statt Mordey

Fig.

21 zu lesen Fischinger

Fig.

21. zeigt, einen Ring mit quadratischem Querschnitte,

an dessen einer Seite die beiden Magnete lothrecht über einander liegen; sie haben

möglichst groſsen ovalen, dem Durchmesser des Ringes angepaſsten Querschnitt und

sind mit ihren dem Anker abgewendeten Enden an einem sehr kräftigen Ständer

befestigt, so daſs auch hier sehr groſse Eisenmassen für die Magnete angewendet

werden. Die Maschinen sind sehr leistungsfähig fähig; so z.B. leistet eine Maschine mit 58k,3 Kupfergewicht bei 840 Umdrehungen in der

Minute 100 Ampère und 65 Volt, wobei das elektrische Güteverhältniſs 92 Procent

beträgt.

Vivo y Graells' Regulirung der Stromstärke in

Dynamomaschinen. Die Stärke des von einer Dynamomaschine erzeugten Stromes

wollen Francisco Vivo y Graells in Barcelona. (* D. R.

P. Nr. 39222 vom 14. Oktober 1886) den Widerstandsänderungen entsprechend durch

Aenderung der Umlaufsgeschwindigkeit reguliren. Sie benutzen dazu in bekannter Weise

einen über zwei conische Riemenscheiben gelegten Riemen und verschieben den Riemen

auf den Conen durch Verschiebung des Riemenführers. Zur Verschiebung des

Riemenführers aber werden zwei sich im entgegengesetzten Sinne beständig drehende

Schrauben benutzt und zwei Arme, welche an dem den Riemenführer tragenden Schlitten

so angebracht sind, daſs sie für gewöhnlich nicht in die Schrauben eingelegt sind,

daſs aber durch den einen oder den anderen Elektromagnet der eine Arm in die eine

Schraube, bezieh. der zweite in die zweite Schraube eingelegt wird, wenn ein Strom

den einen oder den anderen Elektromagnet durchläuft. Durch die Einlegung des Armes

in die Schraube wird der Arm nebst dem Schlitten, Riemenführer und Riemen in

Richtung der Schraubenachse hin oder her verschoben und so die

Umlaufsgeschwindigkeit der Dynamomaschine vergröſsert oder verkleinert. Den Strom

durch die beiden Elektromagnete sendet der Zeiger eines Ampèremeters, wenn er zu

Folge einer Aenderung in der Stärke des Von der Dynamo gelieferten Stromes in der

einen oder anderen Richtung so weit gedreht wird, daſs er Contact machend für einen

Stromzweig den Stromkreis durch einen Elektromagnet schlieſst und mittels des beiden

Elektromagneten gemeinschaftlichen Ankers die Arme bewegt.

Chamberlain und Hookham

verwenden in ihrer in Textfig. 3 nach dem Iron, 1886 Bd. 28 * S. 344 bezieh. Industries vom 1. Oktober 1886 S. 361 dargestellten

Dynamomaschine einen trommelförmigen Anker mit Nuthen und Vorsprüngen an seinem

Umfange, ähnlich dem Pacinotti'schen Ringe. Die Nuthen

und Vorsprünge des Ankers sind in ihren Abmessungen so gewählt, daſs die Summe der

Querschnitte der zu irgend einer Zeit der Umdrehung den Polstücken gegenüber

stehenden Vorsprünge oder Rippen gleich ist dem magnetischen Querschnitte des

Ankers, so daſs, abgesehen von dem geringen, zwischen den Vorsprüngen und Polstücken

nothwendigen Zwischenräume, der magnetische Kreis vollständig durch Eisen gebildet

ist, wodurch ein auſserordentlich starkes magnetisches Feld erzielt wird.

Der Anker ist aus einer groſsen Anzahl Scheiben von dünnem, weichem Eisenblech

hergestellt, die durch Papier von einander isolirt und auf dem Umfange in der

angegebenen Weise ausgehobelt sind. Die Zahl dieser, zur Aufnahme der

Wickelungsspulen dienenden Nuthen ist eine ungerade, damit eine symmetrische

Anordnung der Enden stattfinden kann. Die Ankerspulen selbst sind von starkem Draht

gewickelt. Jeder der beiden Feldmagnete hat die Hufeisenform, sowohl die Polstücke

als auch die Joche sind über schmiedeiserne Kerne gegossen.

Fig. 3., Bd. 265, S. 442Die Grundplatte der Maschine ist sehr kräftig gehalten und von den

magnetischen Theilen der Maschine gut isolirt; die Lager sind ebenfalls kräftig, von

beträchtlicher Länge und mit der Aushöhlung der Polstücke, in welchen der Anker

umläuft, gleichzeitig ausgebohrt, so daſs ein Warmlaufen der Lager in Folge

unrichtiger Zusammenstellung kaum vorkommen kann. Die Bürsten dieser Maschinen sind

ebenfalls von besonderer Anordnung; an jeder Seite des Stromsammlers liegen mehrere

neben einander; jede derselben ist sowohl in ihrer Längenrichtung, als auch rund

herum unabhängig von den anderen Bürsten verstellbar.

Wie aus der Figur ersichtlich, sind die Bürsten an einem zum Anker concentrischen

Ringe befestigt, der an seinem höchsten Punkte gezahnt ist und mit Hilfe eines

Triebes und Handrades verstellt werden kann. Auſserdem ist jede der vier neben

einander liegenden Bürsten in einer concentrisch zum Ankermittel gebogenen Klemme

für sich verstellbar. Durch eine besondere Spiralfeder wird jede Bürste gegen den

Stromsammler gedrückt, so daſs die Abnutzung keinen nachtheiligen Einfluſs ausüben

kann. Die hier abgebildete Maschine hat einen Anker von 330mm Länge, 254mm

Durchmesser, mit 193qc,5 Eisenquerschnitt, vom

Grunde der Nuthen gerechnet, mit 35 Spulen mit je 2 Bogen von 12 parallelen Leitern;

welche auſsen von Nr. 11, innen von Nr. 12 S. W. G. (British-Standard-Lehre; 2mm,6) gewählt sind; der Widerstand heiſs beträgt

0,003 Ohm. Die Feldmagnete haben 270qc,96

Eisenquerschnitt, die Wickelung ist in 2856 Windungen und in Draht von 2mm,77 ausgeführt; der Widerstand beträgt 8 Ohm.

Bei 900 Umdrehungen in der Minute betrug der Strom im äuſseren Kreis 450 Ampère, im

Nebenschlusse 7,13 Ampère, der Ankerstrom sonach 457,13 Ampère, die Klemmenspannung

57 Volt, die Spannung im Anker 58,4 Volt, die Gesammtleistung 26000 Watt und im

äuſseren Stromkreis 25600 Watt.

Tafeln