| Titel: | Neuerungen im Hüttenwesen. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 443 |

| Download: | XML |

Neuerungen im Hüttenwesen.

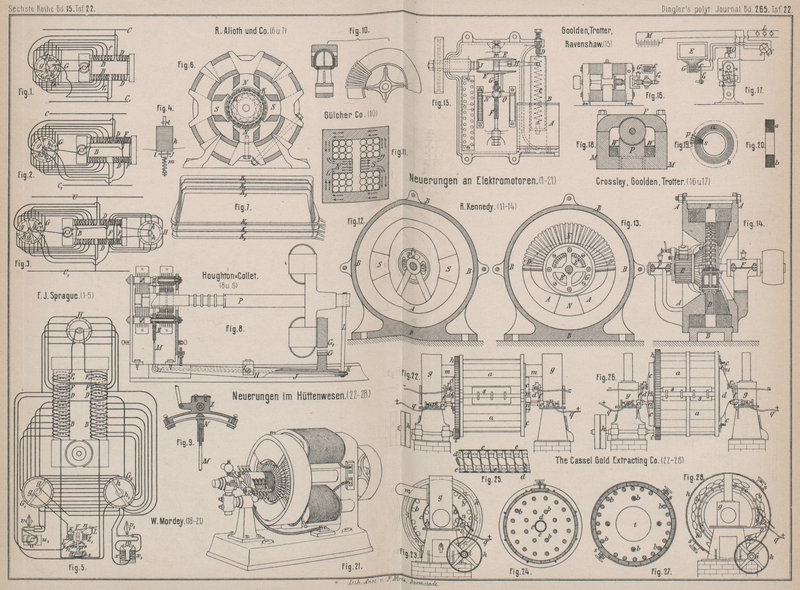

Patentklasse 40. Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Ueber Neuerungen im Hüttenwesen.

Bei der elektrolytischen Zersetzung von Verbindungen des Chlors, Broms oder Jods mit

Leicht- oder Schwermetallen, insbesondere den Alkali- und Erdmetallen bietet die

Entfernung der durch den elektrischen Strom frei werdenden Halogene besondere

Schwierigkeiten, da dieselben beständig das Bestreben haben, sich mit den Metallen

wieder zu verbinden.

Zur Beseitigung dieses Uebelstandes hat man nicht ohne Erfolg vorgeschlagen, durch

die Lösung oder Schmelze der in einem geschlossenen Gefäſs enthaltenen Elektrolyten

indifferente Gase (Kohlensäure) hindurchzuleiten, welche die abgeschiedenen

gasförmigen Halogene aufnehmen und mit sich fortreiſsen sollten.

Nach M. Sprenger (* D. R. P. Nr. 39554 vom 7. Juli 1886)

wird der geschilderte Uebelstand in viel zweckmäſsigerer und erfolgreicherer Weise

dadurch gehoben, daſs die Elektrolyse im Vacuum bezieh. im luftverdünnten Raume,

also unter Druckverminderung, vorgenommen wird, und zwar soll dieses Verfahren

ebenso gut bei Lösungen als bei feuerflüssigem Schmelzen Anwendung finden. In jedem

Falle werden durch das Vacuum bezieh. die Verminderung des Druckes in geschlossenem

Zersetzungsgefäſse nicht nur die frei werdenden Halogene in Gas- oder Dampfform

sofort bei ihrem Entstehen abgeleitet, sondern es soll auch ihre Abscheidung aus dem

Elektrolyten wesentlich befördert und bei Elektrolisirung einer Lösung deren

Siedepunkt bedeutend herabgedrückt werden.

Das Verfahren soll sich nicht nur vortheilhaft für die elektrolytische Gewinnung des

Aluminiums aus den entsprechenden Salzen, sondern auch bei der Gewinnung von Zink

aus Chlorzink oder einem Gemische von Zinksulfat mit einer äquivalenten Menge von

Chlornatrium mit Erfolg verwenden lassen. Sollten sich die Angaben des Erfinders

durch die Praxis bestätigen, so würde dies für die Zinkgewinnung sehr erfreulich

sein, da es nicht bekannt geworden ist, daſs durch das Hermann'sche erfahren (vgl. 1884 253 32 und

1885 258 165) besondere Erfolge erzielt worden seien.

Erhebliche Schwierigkeiten dürften sich indessen ei der Absaugung der frei

gewordenen Gase, namentlich des Chlors, einstellen. Wenn es gelingen sollte, diese

zu beseitigen und einen haltbaren Apparat herzustellen, so dürfte das durch keine

fremden Gase verunreinigte Chlor sich gleichzeitig zur Extraction von Metallen aus

schwer angreifbaren

Verbindungen und zur Herstellung chemischer Producte verwenden lassen, wodurch die

Rentabilität des Verfahrens wesentlich erhöht würde.

Georg Leuchs in Nürnberg hat sich unter Nr. 38193 vom

13. Mai 1886 ein Deutsches Reichspatent auf die „Elektrolytische Darstellung von

Kupfer, Zink, Silber, Blei und Bleisuperoxyd mittels ihrer Bor- und Kieselfluor

Verbindungen“ ertheilen lassen.

Er behauptet, daſs bei der seither üblichen elektrolytischen Kupferdarstellung

mittels Kupfersulfates die Ausfällung nur sehr langsam und auf groſsen

Elektrodenoberflächen erfolgen könne, wenn dichtes Kupfer erzeugt werden soll; daſs

dagegen bei der Verwendung von Bor- oder Kieselfluorkupferlösungen die Ausfällung

bei kleiner Elektrodenoberfläche rasch erfolge und dessen ungeachtet noch dichteres

Kupfer erhalten würde.

Ebenso sollen Zink, Blei und Silber dicht und glänzend fallen. Bei der Elektrolyse

von Bleilösungen unter Anwendung nicht angreifbarer Elektroden (Kohle) bildet sich

nach Angabe des Erfinders auf der Kathode ein dichter Bleiüberzug und auf der Anode

dichtes Bleisuperoxyd. Werden hierauf beide Elektroden in leitende Verbindung

gesetzt, so wird elektrische Energie frei unter Rückbildung der ursprünglichen

Bleilösung.

Was die Stärke der Lösungen anlangt, so werden zweckmäſsig Bor- oder

Siliciumfluormetalllösungen verwendet, welche im Liter 300g Blei oder ebenso viel Silber, oder etwa 100g Kupfer oder ebenso viel Zink enthalten.

Die geeignetste Temperatur der Lösungen ist die mittlere Zimmertemperatur, indessen

sollen selbst bei – 2° C sowie bei + 40° C die galvanischen Fällungen noch gute

Beschaffenheit zeigen.

Als geeignete Spannungen gibt der Erfinder die folgenden an: Für die Fällung von

Silber 0,5 bis 0,7 Volt, für Kupfer 1 Volt, für Blei 1,3 Volt, für Zink 1,5 Volt

unter Anwendung von Anoden aus denselben Metallen, für die gleichzeitige Ausfällung

von Blei und Bleisuperoxyd unter Verwendung nicht angreifbarer Elektroden 3,3

Volt.

Das Verfahren mag immerhin im Kleinen zur Herstellung von galvanoplastischen

Niederschlägen dienen können, bei der Reinmetallgewinnung im Groſsen dürfte die

Herstellung der Elektrolyten bedeutenden Schwierigkeiten unterworfen sein.

The Cassel Gold Extracting Company in Glasgow (* D. R.

P. Nr. 38774 vom 14. Mai 1886) hat eine Neuerung an Apparaten zur Herstellung von

Metallen, Legirungen, insbesondere Gold haltigen Verbindungen mit nascirendem, durch

Elektrolyse erzeugtem Chlor vorgeschlagen (vgl. Fig. 22 bis 28 Taf.

22).

a ist eine Trommel, die zweckmäſsig aus Holz hergestellt

wir. Dieselbe hat eine Anzahl Kohlenstangen oder Platten als Anoden oder die

Innenseite kann mit Kohle oder Graphit vollständig bekleidet werden.

Die Kohlen können im Inneren der Trommel horizontal angeordnet werden, wie dies bei

b (Fig. 24) veranschaulicht

ist, und um an den vortretenden Enden Leckage zu vermeiden, kann Gummilösung oder

ein fester Leim angewendet werden. Die einzelnen Kohlen, deren Enden Metallisch

gemacht sind, werden mit einander durch ein Metallband c (Fig.

22, 23 und 26) verbunden, welches an die vorstehenden Enden der Kohlen b angelöthet oder angeschraubt wird.

Die Trommel sitzt auf einer hohlen Welle d aus Kupfer,

Eisen oder einem anderen passenden Metall. Der Theil der Welle, welcher innerhalb

der Trommel liegt, ist mit zahlreichen Löchern e

versehen (Fig.

24 und 25), die so vertheilt sind, daſs die Tragfähigkeit der Welle nicht in

Frage gestellt wird. Nach sorgfältiger Isolirung der äuſseren Fläche der Welle wird

Asbestgewebe um dieselbe gelegt, welches die Locher bedeckt. In gleicher Weise kann

man auch alle der Wirkung der Lösung in der Trommel ausgesetzten sonstigen Theile

derselben bekleiden. Anstatt des Asbestgewebes kann man auch Schlackenwolle oder ein

Metall zur Bekleidung anwenden, welches den Strom hindurchläſst, dagegen

Partikelchen der zerquetschten Erze zurückhält. Die Befestigung der Trommel auf der

Welle geschieht in irgend einer zweckmäſsigen Weise, dabei wird durch Anwendung von

Gummidichtungsscheiben Leckage verhindert. Die Kanten des Asbestgewebes werden durch

Leisten an der Trommel festgehalten oder das Gewebe wird auf der Welle durch Ringe

von Hartgummi befestigt.

Die Enden der hohlen Welle gehen durch Stopfbüchsen f in

die eisernen Lagerträger oder Behälter g.

Auf der Trommel ist ein Zahnrad h angebracht, welches

mit einem Triebe i in Eingriff steht, der durch eine

Scheibe k in Bewegung gesetzt wird.

In der hohlen Welle ist eine archimedische Schraube l

(Fig. 25)

zu dem Zwecke angeordnet, die Lösung in Umlauf zu bringen, wenn die Trommel gedreht

wird, und nach dem einen oder beiden Trägern den Schlamm zu entfernen, der sich in

der Welle angesammelt hat, frie Schraube kann dieselbe Länge wie die Welle haben.

Beide Behälter g sind durch ein Rohr m verbunden, das weit genug ist, um eine freie Bewegung

der Lösung zu gestatten. Die Anode b (Fig. 23 und 24) besteht

aus einer Anzahl Kohlen, die in der Trommel in einer oder mehreren Reihen angebracht

sind. Der elektrische Strom wird den Kohlen durch Bürsten n oder Walzen zugeführt, die auf dem Metallbande c aufliegen und in Ansätze o der Träger g befestigt sind. Auf die Isolirung der Bürsten muſs

besondere Sorgfalt verwendet werden; sie sind bei p

durch Draht q mit dem einen Pol der Elektricitätsquelle

verbunden, während der andere Pol mit der Welle oder den Lagerträgern bei r verbunden ist, so daſs sowohl die Welle als die

Träger den negativen Pol des Apparates bilden. Nachdem die Trommel in Bewegung gesetzt und der Strom

eingeschaltet ist, wird derselbe durch Draht q den

Bürsten n zugeführt und gelangt durch das Band c zu den Kohlen b. Darauf

geht der Strom durch den Elektrolyten nach der Welle d,

den Lagerträgern g und zurück zur

Elektricitätsquelle.

Als Elektrolyt kommt gewöhnliches Salzwasser in Anwendung. Die Trommel wird mit den

Erzen durch Oeffnungen s beschickt, deren dichter

Schluſs durch eine Gummiringeinlage herbeigeführt wird. Die Metalle in den

pulverisirten Erzen werden constant gegen die Anoden geworfen, wenn die Trommel in

Drehung ist, und bilden auf diese Weise häufig selbst einen Theil der Anode und

werden dadurch in recht innigen Contact mit dem an dem positiven Pol in Entstehung

befindlichen Chlor und Sauerstoff gebracht und rasch gelöst. Die in Lösung

befindlichen Metalle werden elektrolytisch in der Welle abgelagert, die doch den

negativen Pol bildet, und zwar als ein schwarzer Schlamm, der von hier durch die

archimedische Schraube den Behältern g zugeführt wird,

um gesammelt und geschmolzen zu werden.

In diesen Figuren ist a die Trommel, welche die Kohlen

enthält und in jeder Seitenwand eine groſse Oeffnung t

(Fig. 27)

hat; je gröſser man die Oeffnung wählt, je geringer ist der Widerstand des

Apparates. Die Oeffnung ist ganz mit Asbestgewebe bedeckt, über welches sich der an

den Seitenwänden der Trommel angeschraubte und abgedichtete Flansch der Welle dd legt (die nach der Darstellung eine glocken- oder

trichterförmige Gestalt erhalten hat). Auch diese Welle geht durch Stopfbüchsen f in die Behälter g.

Nachdem die Trommel beschickt und in Drehung versetzt worden ist, geht, wie bei dem

erst erläuterten Apparat, der Strom, nachdem er in die Trommel eingetreten, durch

die Kohlen und verläſst die Trommel wieder durch die glocken- oder trichterförmigen

Enden der Wellen, wobei das Asbestgewebe die beiden Pole scheidet.

Das Chlorgold wird in der Welle und in den Behältern g

abgelagert, welche alle den negativen Pol bilden. Wasserstoff wird durch Zersetzung

des Wassers an dem negativen Pol erzeugt, und um diesem Wasserstoffe Abzug zu

verschaffen und Polarisation zu vermeiden, dann auch, um die Entfernung von

angesammeltem Schlamme zu ermöglichen, sind mit Ventilen u versehene Oeffnungen in der Glocke vorgesehen, welche beim Erreichen

eines gewissen Punktes selbstthätig geöffnet werden und das Entweichen von

Wasserstoff ermöglichen, sich nach Vorbeigang des Punktes dagegen selbstthätig

wiederum schlieſsen.

Anstatt der glockenförmigen Enden, welche durch Stopfbüchsen geführt werden und in

die Behälter einmünden, kann die Trommel einfach an jeder Seite mit einer groſsen

Eisenhaube versehen sein, die als Kathode dient, Dabei wird zwischen dem Eisen und

der Trommel Asbest befestigt, um die Kohlen von dem Eisen zu trennen, welch

letzteres den negativen Pol bildet. Die Trommel kann dann auf vier Rädern ruhen, und es wird ein

zweckmäſsiges Getriebe vorgesehen, durch Welches die Trommel in Drehung versetzt

wird. Natürlich müssen auch nier Einrichtungen getroffen werden, um dem Wasserstoff

Abzug zu verschaffen.

Der vorstehend beschriebene Apparat ist wohl durchdacht und würde zweifelsohne sich

praktisch bewähren, wenn die zu Anoden verwendete Kohle eine gröſsere Festigkeit

besäſse, als ihr in der That eigen ist. Die Retortenkohle sowohl wie die sogen.

künstliche Kohle wird indessen nach den bisherigen Erfahrungen schon durch Gase, wie

in diesem Falle durch Chlor, und namentlich unter der Einwirkung des Lichtes, nach

kurzer Zeit zerstört. Um so schneller wird aber hier die Zerbröckelung der Kohle vor

sich gehen, da die Erze mit der Kohle in der rotirenden Trommel in Berührung kommen,

so daſs auch schon auf mechanische Weise ein Zerreiben des kostspieligen

Anodenmaterials stattfindet. Wenn es daher dem Erfinder nicht gelingen sollte, für

die Anoden ein die Elektricität gut leitendes Material von vorzüglicher Haltbarkeit

ausfindig zu machen, so dürfte der Apparat für die betreffende Industrie kaum Werth

erlangen. (Vgl. 1885 255 * 199. 257 * 286. 1886 259 291.)

Tafeln