| Titel: | Ueber Neuerungen an Stickmaschinen; von Ernst Müller in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 447 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Stickmaschinen; von Ernst

Müller in Hannover.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 193

d. Bd.)

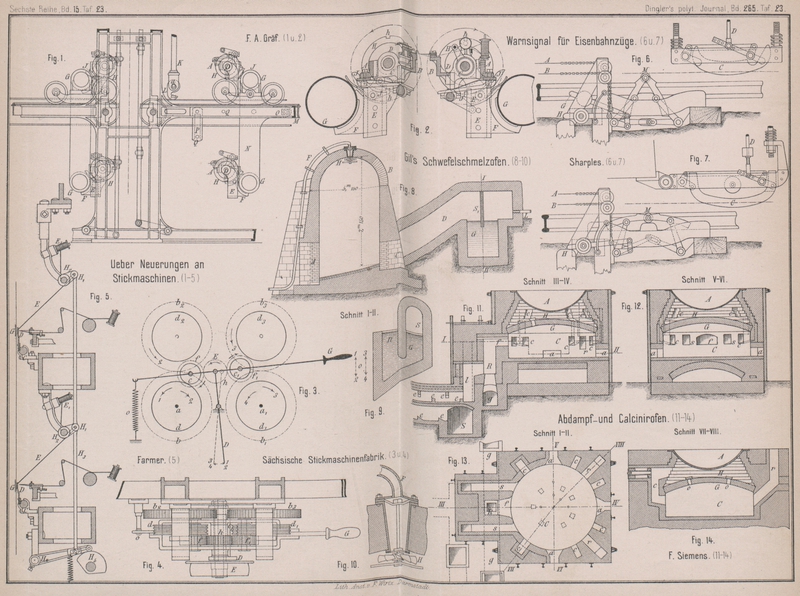

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 23.

E. Müller, über Neuerungen an Stickmaschinen.

Combinirte Maschinen.

Bei den bisher besprochenen Stickmaschinen zeigt sich die Unvollkommenheit, daſs man

glatte Waare billig nur bei Benutzung der

Schiffchenmaschine fertigen kann und die hohle Waare

nur auf einer Heilmann'schen Maschine ausführen kann.

Um jedoch auch sogen. glatte und hohle Waaren auf einer Maschine herstellen zu

können, hat man auch versucht, beide Maschinengattungen in einer einzigen Maschine

zu vereinigen, da ja eine ziemliche Anzahl von Theilen bei beiden gleich gebaut werden können. Eine dahin gehende Lösung

ist von Joh. Jakob Ebneter in St. Gallen (* D. R. P.

Nr. 30931 vorn 6. Juli 1884) angegeben Worden. Um die Heilmann'sche Maschine in eine Schiffchen-Stickmaschine umzuwandeln, wird

der eine Wagen ausgekuppelt und dem anderen, auf welchem sich zwei für gewöhnlich

zurückgeklappte Schienen mit festen Nadelreihen befinden, wird ein bestimmter Auszug

und die für die Nadeln nöthige Bewegung ertheilt. Auf der anderen Seite werden die

entsprechende Anzahl Schiffchenschienen mit den schwingenden Schiffchen und den

Stoffgegenhaltern eingeschaltet. Dieses Auswechseln der Theile ermöglicht daher eine

Vereinigung beider Sticharten in einem und demselben Muster. Die

üblichen Bohr- und Festonnirapparate können in beiden Fällen zur Anwendung

kommen.

Als eine Hauptbedingung bei diesen combinirten Maschinen

ist an zusehen, daſs die beiden verschiedenartigen Hauptmechanismen in sichere, ein

zuverlässiges Arbeiten ermöglichende Verbindung mit den übrigen Mechanismen gebracht

werden, ohne daſs das jedesmalige Umwechseln eine verwickelte Folge von Handgriffen

erforderlich macht. Unter Berücksichtigung dieser angeführten Bedingung ist von Friedrich Albin Gräf in Plauen, Voigtland (* D. R. P.

Nr. 33435 vom 19. August 1884) ein Wenderahmen zur Ausrückung der Nadel- und

Schiffchenschienen construirt worden; derselbe ist in den Fig. 1 und 2 dargestellt.

Der Schiffchenmechanismus, sowie die Nadeln sind auf einem mit der Achse D (Fig. 1 und 2) drehbaren Doppelträger

ABC angeordnet, und zwar ist jeder Mechanismus fest

mit dem Träger verbunden. Die Achse D ruht in den

Stelleisen E, welche mittels der Winkel F an den Rohrträgern G

befestigt werden. Auf der Achse D befindet sich ein

Handrad H, welches zum Verstellen der ganzen

Vorrichtung dient und zum Zwecke der richtigen Feststellung der Mechanismen mit

Einkerbungen h versehen ist, in welche sich die Feder

J einlegt. Die verschiedenen Stellungen des Trägers

ABC sind in den Fig. 1, 2 dargestellt; Fig. 1 zeigt

die Arbeitsstellung der Nadeln, wenn die Maschine als Heilmann'sche benutzt wird, während Fig. 2 die Arbeitsstellung

des Schiffchenmechanismus darstellt.

Da der Nadelwagen in dem letzteren Falle seine Stellung nur gering verändert und es

gut ist, wenn diese Bewegung möglichst leicht ausgeführt werden kann, ist der Wagen

für diesen Fall in Stangen K pendelnd aufgehängt,

welche mit Pfannen versehene Haken L tragen. Die Haken

sitzen auf Excentern des auſsen mit Vierkant versehenen Zapfens a, durch dessen Drehung ein Abheben des Wagens von den

Schienen M bewirkt wird. Zur besseren Führung des

Wagens tragen die Wagenschilde N Gleitsteine O, welche in der Tasche P

gleiten, die dann, wenn Schiffchenbetrieb beliebt wird, wagerecht befestigt ist. Bei

Benutzung der Nadeln tritt der Haken L, sowie die

Coulisse P auſser Thätigkeit und zwar wird letztere

nach Lösen der Schraube Q abwärts geklappt (Fig. 1).

Es mag noch hervorgehoben werden, daſs bei dieser Bauart das Arbeitsfeld nicht durch vor demselben hängende Vorrichtungen

verdeckt wird, sondern sich frei dem Auge des Arbeiters darbietet.

In Folge des Umstandes, daſs die Wagen der combinirten Stickmaschinen durch

Anbringung des Schiffchen-Nadelsystemes auf den ersteren ein viel gröſseres Gewicht

erlangen und somit den Handbetrieb nicht unwesentlich erschweren, sowie daſs die

combinirten Stickmaschinen für den Betrieb des Schiffchen-Nadelsystemes schon

Elementarkraft zur Verfügung haben müssen, wird es wünschenswerth, auch beim

Betriebe des Heilmann-Systemes möglichst, wenigstens insoweit die

seitherige Handkurbeldrehung in Frage kommt, Elementarkraft wirken zu lassen, so

daſs dem Sticker bloſs noch die Umsteuerung und Regelung der von der Wellenleitung

kommenden Drehbewegung und das Oeffnen und Schlieſsen der Klüppel mittels Tretens

der Tretschemel verbleibt. Hierzu soll der nachstehend beschriebene, der Sächsischen Stickmaschinenfabrik in Kappel unter * D.

R. P. Nr. 37278 vom 5. März 1886 geschützte Mechanismus dienen (vgl. Fig. 3).

aa1 sind die beiden

Wagenbetriebswellen, welche von einer Riemenscheibe E

aus so zu treiben sind, daſs a sich entweder nach der

einen oder anderen Richtung (in der Richtung des Pfeiles 1 oder 2) umdreht, während a1 still steht, oder

aber umgekehrt, daſs a1

sich nach der einen oder anderen Richtung (in der Richtung des Pfeiles 3 oder 4) dreht, während

a still steht.

Auf den Wagenantriebswellen aa1 sitzen die Zahnräder b und b1 sowie die

Reibungsräder d und d1 fest; auſserdem sind zwei gleiche Zahnräder b2 und b3 mit daran

befestigten Reibungskeilrädern d2

d3 oberhalb der beiden

Achsen aa1 fest im

Gestelle gelagert, b2

ist mit b, b3 mit b1 in stetem Eingriffe.

Durch Heben oder Senken des Handhebels G wird nun das

in demselben gelagerte treibende Reibungsrad c entweder mit d oder mit

d2 gekuppelt;

angetrieben wird das Rad c mittels der Zahnräder fh von der Treibriemenscheibe E. Nach der rechten Seite hin sind die Uebertragungsmechanismen

symmetrisch ausgebildet. Das Umschalten geschieht

seitens des Stickers mit dem Fuſse durch Linksschaltung des „Manuals“

D. Das Umsteuern des Wagens wird wieder durch den Hebel

G veranlaſst; die Feder o dient als Gegenzug für den Handgriff G. Aus

Fig. 4 ist

die Lagerung der einzelnen Achsen näher zu erkennen.

Der Sticker wird also durch Anbringung des Mechanismus des anstrengenden

Kurbeldrehens überhoben und kann doch mittels Druckes seiner Hand oder der Füſse die

treibende Kraft beliebig verwenden, aufheben, oder auch durch plötzliches Umschalten

bremsend wirken. Schon nach kurzer Uebung soll der Sticker auch den Fadenzug, sowie

das Anfahren der Wagen vollkommen in seiner Gewalt haben.

Für den Fall, daſs das Muster mit Ketten- oder Tambourirstich durch viele Nadeln gleichzeitig auf

einen ausgespannten Stoff gestickt werden soll, liegt auch eine Lösung; vor. Man

erhält dann eine Stickerei mit Ketten- oder Tambourirstich auf der einen Seite, während die andere

Seite ein Aussehen ähnlich der Plattstichstickerei

zeigt. Bei Erzeugung des Kettenstiches mit Hakennadel ist immer nöthig, daſs die

Zugrichtung der von dem Haken erfaſsten Schlinge in die Kehle fallen muſs, weil

sonst ein Abfallen der Schlinge eintreten würde. Bei den Einnadelmaschinen wird

deshalb entweder der Stoff verstellt, oder die Nadel mit den Werkzeugen zur

Schlingenbildung so um die Nadelachse gedreht, daſs sie immer in dieselbe Lage zur Nahtrichtung fallen.

Der erste Fall ist bei den Mehrnadelmaschinen, wobei die Nadeln in Reihen angeordnet

sind, nicht durchführbar, der zweite Fall macht die Maschine complicirt, da er die

Nadelstellung immer von der jeweiligen Stoffbewegungsrichtung abhängig macht.

Hermann Schurig in Plauen, Voigtland (* D. R. P. Nr.

36069 vom 31. Oktober 1885) umgeht die Schwierigkeiten durch folgenden Kunstgriff.

Die Nadeln bleiben immer in derselben Richtung stehen, aber die Schlinge wird beim

Weiterbewegen des Stoffes durch besondere Finger gehalten und gespannt.

Als Nadeln sind eine Art Strumpfnadeln n (Textfig. 1 bis 3)

verwendet, deren federnde Haken z durch eine besondere

Druckschiene p in eine Zschasche des Nadelschaftes

gedrückt wird. Das Einlegen der Fäden f in die

Nadelkehle erfolgt durch Fadenführer, durch deren Oehr l der Faden gezogen ist, und welche die Vierseitbewegung 1, 2, 3, 4, 1 ausführen (vgl. nebenstehende Figur 3).

Fig. 1., Bd. 265, S. 450Fig. 2., Bd. 265, S. 450Fig. 3., Bd. 265, S. 450Die Stichbildung ist nun die folgende. Nach Verschiebung des Rahmens durch

den Storchschnabel wird der Faden f von dem Finger g zur Seite gedrängt, damit die Nadel nicht etwa den

Faden erfaſst, und es durchsticht dann die Nadel n den

Stoff; nun findet die Umschlingung der Nadel durch den Faden statt, indem der

Fadenführer seine Vierseitbewegung ausführt. Die Schiene p (vgl. Textfig. 1) drückt sämmtliche

Nadelhaken in die Vertiefung ihrer Nadeln, worauf die Finger g nach oben gehen und damit den Faden frei geben; die Nadel zieht den

Faden in Schlingenform auf die andere Seite des Stoffes, wobei die Fadenschiene b den Faden locker läſst. Damit beim Aufwärtsbewegen

des Stoffes die Schlinge nicht von der Nadel abfallen kann, wird nun die Schlinge

von der Gabel g1

erfaſst und nach unten seitlich ausgelenkt, wie Textfig. 2 zeigt, so daſs für jede Stoffbewegung die

Schlinge gespannt bleibt. Hierzu ist noch zu bemerken, daſs, wenn die Stichrichtung

durch die senkrechte in eine nach links geneigte

übergeht, der Bewegungsmechanismus der Gabeln g1 so umgesteuert wird, daſs die Schlingen nach rechts gedrängt werden, wie dieses in Textfig. 2 punktirt angegeben ist, und umgekehrt.

Diese Punkte der Umsteuerung können zur Bequemlichkeit des Stickers auf der

Musterzeichnung gleich mit hervorgehoben werden.

Einen Apparat zur Herstellung von Verzierungen mittels

Aufnähens von beliebigen Zierfäden auf den Schiffchenstickmaschinen betrifft die

nachfolgende Erfindung von William Hutchinson Farmer in

Alexandra Park, Nottingham (* D. R. P. Nr. 37908 vom 24. März 1886).

Die von den Spulen E1

kommenden Zierfäden E, welche aus Litze, Kordel, Band,

Chenille, Franze oder sonstigen Zierfäden bestehen können, gehen in der angedeuteten

Weise (vgl. Fig.

5) um die Führungsstangen H1, H2 herum nach den Fadenösen D. Diese Fadenführungen D sind an der Stange

C befestigt, welche sowohl in der Längsrichtung der

Maschine verschoben, als auch um ihre Achse gedreht werden kann. Die

Längsverschiebung wird von der Hand des Arbeiters zwischen zwei Grenzlagen derart

besorgt, daſs die Oesen entweder in der Mitte zwischen den Nadeln stehen, oder so,

daſs die Oesen sich genau den Nadelspitzen gegenüber befinden, also den Zierfaden

der Nadel darbieten; die Drehbewegung der Stange C um

ihre Achse wird dagegen durch die Maschine selbst vollzogen mittels Hubscheiben und

Hebelverbindungen. Durch diese Drehbewegung werden, während die Sticknadeln in der

bekannten Weise durch den Stoff hindurchstechen, die durch D hindurch geführten Zierfäden E gleichzeitig

mit der Waare gegen die Schiene G fest angelegt und

durch den Stickfaden mit fest angenäht. Die Spannvorrichtung für die Zierfäden ist

ohne Weiteres aus der Figur selbst zu erkennen (H1 bis H5); dieselbe ist so eingerichtet, daſs die Zierfäden

so lange schlaff bleiben, bis die den Stickfaden tragenden Nadeln nach vorn, eben

wieder zurück und dann vollständig vorgehen, um das Schiffchen durch die dadurch

gebildeten Schleifen passiren zu lassen, Während, sobald die Nadeln die

Rückwärtsbewegung vollführen, die Zierfäden durch Hochgehen von H2 wieder angezogen

werden.

Tafeln