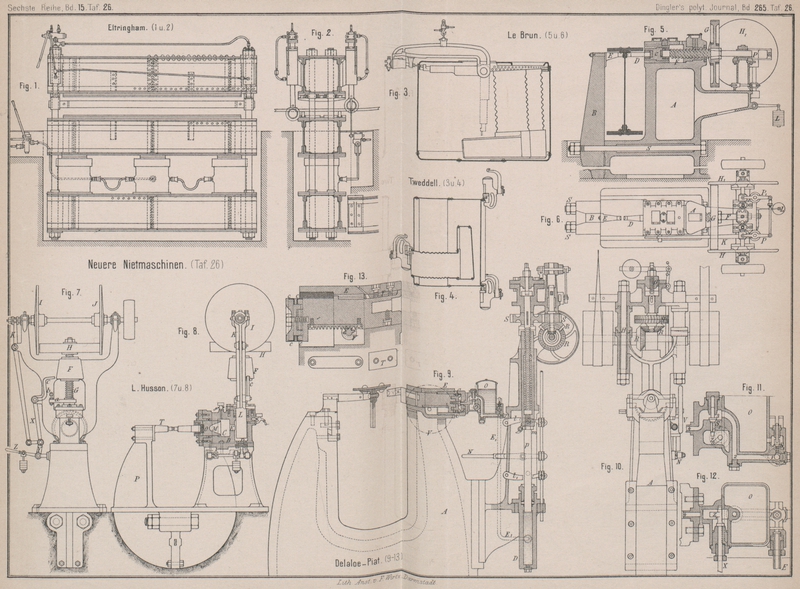

| Titel: | Neuere Nietmaschinen. |

| Autor: | Pregél |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 493 |

| Download: | XML |

Neuere Nietmaschinen.Ueber Nietmaschinen vgl. Tweddell 1877 224 * 33. 1878 229 * 505.

Allen 1878 230 *

101. 1879 231 * 306. 1880 238 * 125. K. Heinrich 1880 236 * 462. Galloway und

Beckwith 1881 240 *

179. Fielding und Platt 1882 246 497. de Bergue 1882 246 * 496. Deering und Morrison

1882 243 * 25. A.

Higginson 1884 252 * 313 J. Jacobi 1885 256 *

150. Rowan's Nietmaschine mit Elektromagneten 1884

252 260. Tweddell

1886 260 * 111. Arrol

1886 260 * 113.

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Ueber neuere Nietmaschinen.

Dem Bestreben, die Handarbeit durch Maschinen zu ersetzen, standen kaum einem

Arbeitsverfahren so viele Hindernisse entgegen wie bei dem Nieten. Die

Mannigfaltigkeit der Werkstücksformen, die durch die Ausdehnung ihrer Flächen

bedingte schwierige Zugänglichkeit zur Arbeitsstelle, die Kraftübertragung zur

Maschine sowohl, als auch die Ausgleichung der wirksamen Kräfte in der Maschine

selbst, waren Gründe, welche die Ausbildung der Nietmaschinen und ihre allgemeinere

Verwendung verzögerten. Deshalb sind Erfolge nur in jenen Fällen und da erreichbar,

wo ein zweckentsprechendes Kraftmittel zur Verfügung steht, wie es namentlich im

Druckwasser gegeben ist, gleichgültig, ob dasselbe von einem Hauptsammler

(Accumulator) unter beständiger Spannung der Maschine zugeführt, oder ob in der

Maschine selbst, jener Arbeitsdruck erzeugt wird, welcher zur Herstellung der

Nietung erforderlich ist.

Es liegt ja ohnedies kaum ein zwingender Grund vor, eine Maschine zu gebrauchen,

sofern mit der Hand eine Arbeit in gleicher Vollkommenheit, in derselben Zeit und

mit denselben Kosten hergestellt werden kann, wie es scheinbar beim Nieten der Fall

ist, wo mit geringen Anlagekosten jegliche Nietung in zufriedenstellender Weise

erreichbar war.

Doch zwingt die steigende Verwendung der Nietmaschinen in der Neuzeit zu der Annahme,

daſs die Leistung der Nietmaschinen technisch und wirthschaftlich für bestimmte

Betriebe nicht nur eine genügende ist, sondern die Handarbeit an Werth übertrifft,

wie dies unter anderem in der Revue générale des

Machines-outils, 1887 Bd. 1 Nr. 3 zu begründen gesucht wird. Ebenso wird im

Engineer vom 29. Juli 1887 S. 85 auf die Vortheile

hingewiesen, welche Nietmaschinen für das Vernieten der Belegsbleche beim Schiffbau haben würden, sofern brauchbare Maschinen für

solchen Zweck vorhanden wären.

Während beim Handnieten nur Schlagwirkung auftritt, arbeiten die Nietmaschinen

hauptsächlich mit Druck, welcher entweder gleichmäſsig, oder stetig wachsend auf den

Nietstift wirkt, und die Verbindung der Bleche durch einen gesteigerten Enddruck auf

den gebildeten Nietkopf bewerkstelligt.

Durch diesen beliebig zu bemessenden Enddruck wird erst eine gute Vernietung

gesichert, und die Inanspruchnahme des Nietenmaterials auf Zug wesentlich

verringert. Nun ist aber bei Druckwasser mit gleichbleibender Spannung der Druck auf

den frei vorragenden Nietstift zu groſs und am Ende der Nietung nur unmerklich

höher, deshalb zu gering. Es muſs daher in solchem Falle der erkaltende Nietstift

durch seine Spannungskräfte die Bleche an einander pressen, ein Vorgang, welcher von

der Stärke der Maschine unabhängig und darum unverläſslich ist.

Fielding und Platt (vgl.

1886 260 * 111), sowie Tweddell haben diesem Uebelstande dadurch abzuhelfen gesucht, daſs der,

für eine Nietung gebrauchte Gesammtdruck zur Hälfte auf die Zusammenpressung der

Bleche und zur Hälfte auf die Nietkopfbildung vertheilt wird, ein Verfahren, welches

jenem beim Handnieten ähnlich ist.

Den Enddruck durch Schlagwirkung zu erhöhen, führt zu unverhältniſsmäſsigem

Kraftverbrauche und ist bloſs bei Nietmaschinen mit Dampfbetrieb angewendet worden.

Ueberhaupt ist Dampf das für Nietmaschinen am wenigsten geeignete Kraftmittel.

Abgesehen von den beträchtlichen Dampfverlusten, welche Abkühlung und die stets

veränderlichen, groſsen schädlichen Räume bedingen, ist Expansion des Dampfes nicht

anwendbar, weil dadurch wohl Druckverminderung, nicht aber Drucksteigerung erhalten

wird; überdies erfolgt die Nietung ungleichmäſsig, ruckweise und rauh, so daſs Dampf

zum unmittelbaren Betrieb des Nietstempels nicht zu empfehlen ist.

Aehnlich, aber doch bei weitem günstiger als mit Dampf, verhält sich der Betrieb mit

Druckluft.

Die Nietmaschinen werden je nach Bedarf feststehend oder tragbar gebaut. Die

feststehenden Nietmaschinen bestehen aus einem U-förmigen Gestell, an dessen

aufrechten oberen Armenden der feste und bewegliche Nietstempel angebracht ist, so

zwar, daſs diese über das untere Verbindungsstück genügend weit vorstehen, und jene

Ausladung ergeben, welche durch die Ausdehnung des Werkstückes bedingt ist.

Feststehende Nietmaschinen werden durch die früher angegebenen Mittel und mit

Riemen, seltener mit der Hand betrieben.

Hingegen werden tragbare Nietmaschinen mit Hand betrieben, sofern nicht unmittelbar

Druckwasser zur Verfügung steht, weil die Anlage der Zwischentransmissionen viel zu

umständlich würde.

Die Bewegung des Nietstempels erfolgt durch Vermittelung von Schraube und Kniehebel

bei Hand-, oder durch bloſse Schraubenbewegung beim Riemen betrieb; durch einen

Druckkolben bei Druckwasser-, Luft- oder Dampfbetrieb.

Die Spannung des Druckwassers ist gleichbleibend, sobald dasselbe von einem Sammler

(Accumulator) geliefert wird. Die Spannung jedoch veränderlich und abhängig von der

Bewegung des Nietstempels, sofern an jeder Maschine ein selbständiges Pumpwerk

angebracht ist, welches entweder durch Riemen oder Hand bethätigt werden kann. Die

Gröſse dieser Spannung ist durch Sicherheitsventile leicht zu bemessen, und durch

die Stärke des Antriebes, oder deren Uebersetzung begrenzt, daher von der Maschine

abhängig.

Um das Einfrieren des Druckwassers zu verhindern, wird demselben etwas Glycerin

zugesetzt, eine Vorsicht die im Winter recht angezeigt ist, um den Betrieb vor

Störungen zu sichern.

Fig. 1., Bd. 265, S. 494Bei der Nietmaschine mit Handbetrieb von Varlet und Comp. werden nach der Revue industrielle, 1887 Bd. 1 Nr. 19 * S. 181 beide

Nietköpfe gleichzeitig und gleichmäſsig aus einem glatten Nietstift dadurch

gebildet, daſs vier Stellarme (Textfig. 1) dem

Lagerkörper mit den Drehzapfen eine solche Lage zum Werkstücke geben, daſs ein

gleichmäſsiges Ausschwingen der Niethebel bezieh. der Nietstempel zum Nietstift

erhalten wird. Die Schwingung der Doppelhebel erfolgt durch Spindeldrehung und

Mutterverschiebung mittels schräg gelegter Gelenkbänder. Bei gleichmäſsiger Drehung

des Handschwungrades sind die Wege der äuſseren Hebelzapfen gegen Ende der Nietung

am kleinsten, die Kraftübersetzung demnach am gröſsten. Zudem kann die am

Schwungrade wirkende Kraft veränderlich sein und gegen Ende der Nietung innerhalb

der möglichen Grenzen

beliebig gesteigert werden. Die Uebersetzung in dieser Maschine ist zureichend

bemessen, so daſs mit einem Enddrucke von 20k am

Griffrade eine gute Vernietung gesichert ist.

Diese tragbare Nietmaschine ist an einen kleinen Laufkrahn aufgehängt oder durch

verstellbare Standsäulen unterstützt. Die ganze Vorrichtung ist einfach und

gedrungen, die Wirkung eine richtige, doch dürfte der Betrieb, wegen der

unvermeidlichen Einstellung der Spannschrauben, besonders bei ungleichen Blechlagen

etwas umständlich sein. Doch ist die Verwendung glatter Nietstifte unbestritten

vortheilhaft. Eine Nietmaschine gleichen Systems mit Wasserdruckbetrieb stellt Textfig. 2 vor. Der Druckcylinder ist zwischen den

Niethebeln am Lagerkörper angeordnet. Kniehebel stellen die Verbindung zwischen den

Niethebeln und dem Druckkolben her. Derselbe ist genügend groſs, so daſs mit 6at Spannung jede Vernietung erhalten wird. (Vgl.

Jacobi 886 260 * 17. Hugh, Smith 1886 260 *

112.

Fig. 2., Bd. 265, S. 495Die tragbare Nietmaschine von Tweddell, Platt

und Fielding mit Blechschluſs (1886 260 * 111) besteht nach dem Engineer vom 1. Juli 1887 S. 5 aus dem guſsstählernen Nietbügel A (Textfig. 3), welcher

in B den Setzstock trägt und in seinem unteren Theil

durch einen seitlich angeschraubten Deckel die Kolbenführung bildet. Mittels des

Zapfens D wird diese Vorrichtung im Hängebügel getragen

und durch Schnecke und Rad in beliebiger Lage eingestellt. Am freien Ende des

Tragzapfens ist das Wasserzuleitungsrohr F angebracht,

welches eine Schlinge bildend in der Kapsel der oberen Aufhängeöse mündet, von wo es

an die Hauptzuleitung sich anschlieſst. Hierdurch wird in Bezug auf das

Zuleitungsrohr eine freie Beweglichkeit der Nietvorrichtung erhalten. In die

Kolbenführung des Nietbügels ist ein kurzer Cylinder H

aus Rothguſs eingeschraubt, an welchem der Vertheilungskopf P angebracht ist, von welchem die verschiedenen Zuleitungen sich abzweigen. An

der seitlichen Verlängerung des Hauptkolbens I ist das

Nietstöckel J angesetzt, während in der Ausbohrung des

Hauptkolbens sich ein kleinerer Nebenkolben K

verschiebt, der an seiner hakenartigen oberen Fortsetzung L den Ringstempel M trägt, welcher den

Nietstempel J centrisch umschlieſst und zur

unmittelbaren Pressung der Bleche dient.

Fig. 3., Bd. 265, S. 496In den Nietbügel ist ferner ein kleines Cylinderrohr O derart eingelassen, daſs der kleine zugehörige Kolben

N auf die obere Seite des kleinen Druckkolbens K aufsetzt und den Niedergang der beiden Druckkolben

K und I bezweckt. Die

Wasserzuführung nach dem Vertheilungskopfe P wird von

der centrischen Bohrung des Tragzapfens durch ein Knierohr erreicht, von dem ein

Seitenrohr nach dem Niedergangscylinder O führt und

denselben beständig mit Druckwasser belegt.

Vom Vertheilungskopfe P zweigt sich durch Vermittelung

zweier selbständiger Steuerungshähne die Zuleitung Q

nach dem groſsen Cylinder, während die Wasserzuführung nach dem kleinen

Innencylinder durch ein im groſsen Kolben eingesetztes und durch den äuſseren

Cylinderboden geschobenes und entsprechend abgedichtetes Verschiebungsrohr S vermittelt wird.

Der Nietvorgang ist nun folgender: Nachdem der kleine Kolben N die beiden Druckkolben niedergeführt hat, wird bei beginnender Nietung

nach Eröffnung des einen Steuerungshahnes Druckwasser unter den Kolben K geleitet, wodurch der Schluſs der zu vernietenden

Bleche erfolgt, hiernach

wird der zweite Steuerungshahn mit dem Handgriffe eröffnet, der groſse Druckkolben

I gehoben und der Nietkopf gebildet, wobei das im

kleinen Cylinderraum befindliche Druckwasser in die Hauptleitung zurückgetrieben

wird. Nunmehr wird durch eine weitere Hahnverdrehung der kleine Kolben entlastet und

dessen Druckwasser ms Freie abgeleitet.

Dadurch wirkt nun der groſse Kolben I mit der vollen

Fläche, so daſs die Schluſspressung auf den Nietkopf eine groſse wird. Nachdem nun

auch dieser entlastet wird, werden beide Druckkolben durch den kleinen Preſskolben

N zurückgeführt. Für den Nietvorgang bei 38mm starken Stahlnieten in 33mm,5 Stahlblechen wird in diesen Nietmaschinen für

den Blechschluſs ein Druck von 30, für die Nietkopfbildung 45 und für die

Schluſspressung 75t hervorgebracht.

Eine Anwendung tragbarer Nietmaschinen von Twddell ist

nach dem Engineering vom 27. Mai 1887 S. 490 bei der

Herstellung von Schiffskesseln in den Fig. 3 und 4 dargestellt.

Fig. 4., Bd. 265, S. 497Le Bruns feststehende Nietmaschine mit

Riemenbetrieb (1880 237 * 186) besteht nach der Revue générale 1887 * Bd. 1 S. 18 aus einem starken

Gestellbock A (Fig. 5 und 6), welchem ein Gegenarm

B mittels starker Schrauben S angebolzt ist. Auf Grundmauerwerk gestellt, ist dasselbe in den Boden so

weit versenkt, daſs eine entsprechende Arbeitshöhe erhalten wird.

Möglichst hoch ist am Gegenarme B der Setzstock E angeschraubt, während in gleicher Höhe der

Nietstempel D in einen gut geführten Druckkopf c eingesetzt ist. Die wagerecht geführte

Schraubenspindel F dreht sich in einer festgelegten

Mutterbüchse und ertheilt dem Druckköpfe

c Verschiebung beim Vor- und Rückgange. Die auf die

Druckspindel F aufgesteckte Schwungscheibe G liegt winkelrecht zwischen zwei selbständig und nach

gleicher Richtung sich drehenden Reibungsscheiben H,

H1, welche durch eine Hebelverbindung P, P1 eine derartige

Verschiebung in ihrer Achsenrichtung erhalten, durch welche abwechselnd Berührung

der Schwungscheibe G mit einer Reibungsscheibe und

dadurch die Drehung der Druckspindel F ermöglicht wird,

während die Mittellage den Stillstand derselben bedingt. Zudem ist eine

Hubbegrenzung des Rücklaufes durch Anschlag des Druckkopfes c an eine Stange K vorgesehen, welche durch

Vermittelung des Hebelgewichtes L den Gang der Maschine

abstellt.

Weil die mit der Druckspindel fortschreitende Schwungscheibe G die Reibungsscheibe in gröſseren Entfernungen vom Drehungsmittel

berührt, wird die Drehungsgeschwindigkeit und dadurch die Schwungkraft von G gegen Ende der Nietung gröſser. Ueberhaupt ist, je

nach Lage des Druckkopfes, die Uebersetzung eine hinreichende, so daſs mit 120

minutlichen Umdrehungen der Antriebsscheibe die Nietung genügend rasch vor sich

geht.

Nach der Revue générale, 1887 Bd. 1 besteht L. Husson's Nietmaschine mit Wasserdruckwerk aus einem

U-förmigen Gestellbock, dem Druckwerk und dem

Pumpenantrieb.

Setz- und Nietstempel liegt wagerecht, hiernach auch der Druckkolben, während die

stehende Pumpe von einer hochliegenden Welle mittels Riemen betrieben wird. (Fig. 7 und 8.)

Der Nietstempel ist in dem beweglichen Druckkolben M auf

einer Zwischenlage O mittels einer Mutter festgespannt,

während der Nietstempel T auf dem Gegenarm P fest angeschraubt ist. Der Druckkopf B besitzt zwei Cylinder, deren Achsen winkelrecht

stehen.

Der Druckkolben M schiebt sich durch eine Stopfbüchse in

den Cylinder C, dessen Innenraum durch das Loch E mit dem Pumpencylinder D

in Verbindung steht, in welchem sich der kleinere Treibkolben L einsetzt.

An dem Treibkolben ist am freien Theile eine Triebschraube G angelenkt, welche Drehung und fortschreitende Bewegung dadurch erhält,

daſs sie durch die feste Mutter F geht und mittels der

Reibungsscheiben I, J, H bethätigt wird.

Durch achsiale Verstellung der wagerechten Scheibenwelle wird der Betrieb der

Maschine, bei fortlaufenden Antriebsriemen durch das Hebelwerk K, X, Y, Z eingeleitet und der Rücklauf des

Pumpenkolbens l durch die Anschlagknaggen a, b und c begrenzt.

Die in der Fig.

7 angegebene Scheibenstellung gilt für den Vorlauf des Nietstempels oder

die Druckwirkung des Pumpenkolbens.

Bei der Delaloë-Piat'schen Nietmaschine mit Druckwasser und Kraftbetrieb ist das mit zwei Riemen

betriebene Pumpwerk an dem Nietständer

A,

Fig. 9,

angebracht und mittels eines Rohres E1 mit dem Druckcylinder in Verbindung gesetzt. In

der Hauptanordnung gleicht diese Maschine jener von Husson, dahingegen ist die constructive Ausführung wesentlich von der

vorbeschriebenen abweichend (vgl. 1886 263 * 73).

Nach der Revue générale, 1887 Bd. 1 * S. 19 werden die

feststehenden Maschinen mit stehenden und liegenden Pumpwerken ausgeführt. Weil aber

der Nietständer A aus einem Stück besteht, so wird das

Führungsstück E an den Ständer angebracht und in diesem

erst der eigentliche Druckcylinder C eingeschraubt.

(Fig. 9.)

An dem Boden desselben ist der Vertheilungskopf Z (Fig. 11 und

12) mit

dem Wasserbehälter O angesetzt.

Der Wasserkanal 1, 2, 3, 4 stellt die Verbindung

zwischen der Pumpe D und dem Druckcylinder C durch Vermittelung des Rohres E1 her. Durch das, mittels Handgriff X und Hebel Z1 bethätigte Rücklaufventil S3 (Fig. 11) wird der Pumpen-

und Druckcylinder mit dem Wasserbehälter O verbunden

und dadurch die Druckentlastung herbeigeführt, sowie es beim Anheben des

Pumpenkolbens p das nöthige Wasser der Pumpe

zuführt.

Bei eintretender Druckwirkung beim Niedergang des Pumpenkolbens wird S3 geschlossen, und es

bestimmt alsdann das Sicherheitsventil S1 die höchste Druckspannung. Den Druckkolben stellt

Fig. 13

dar. Um die Zugänglichkeit der Werkstücke zu erleichtern, ist der ohnedies

excentrische Nietstempel in den Nietkolben möglichst hoch eingesetzt, demnach stehen

die Dichtungsringe c ebenfalls einseitig. Um den

Druckkolben gegen Verdrehung zu sichern, ist im Führungsstück E ein Führungskeil T mit

zwei Schräubchen befestigt. Die an der unteren Seite des Druckkolbens angesetzte

Zahnstange dient zum Zurückführen und zum Anstellen des Nietstempels mittels des

Handrades V. (Fig. 9, 10 und 11.)

Die Druckpumpe wird durch einen offenen und einen gekreuzten Riemen betrieben, welche

auf Fest- und Losscheiben laufen und durch Riemengabeln verstellt werden. Die an den

Kolben p angesetzte Hülse bildet die Mutter für die

Betriebsschraubenspindel, welche durch Vermittelung der Stirnräder S und der Winkelräder R

von der wagerechten Riemenscheibenwelle ihre Drehung erhält. Die Mutterhülse ist im

Pumpengestelle geführt, an welchem sowohl das Drucklager G als auch ein Grabellager für die Betriebswellen angebolzt ist.

Mittels Anschlaghebel l wird die Pumpe abgestellt, und

durch eine verstellbare Knagge m der Kolbenhub im

Rücklauf begrenzt und geregelt, der Handhebel N dient

zur Inbetriebsetzung. An diesem sowie an den Anschlaghebeln sind die Riemengabeln

mittels Hebeln und Stangen angelenkt.

Der Nietvorgang ist folgender: Nachdem der Nietstempel durch das Handrad V an den Nietstift angeschoben ist, wird das

Rücklaufventil S3

niedergelassen und durch den Handhebel N der Betrieb

der Preſspumpe eingeleitet und die Pressung bis zur vollendeten Nietkopfbildung

fortgesetzt. Der Rücklauf und demnach die für jedes Kolbenspiel benöthigte

Wassermenge wird durch die Hubbegrenzung des Pumpenkolbens bestimmt und hierdurch

bei gleichartiger Nietung eine unnöthige Wasserbewegung vermieden und die Nietdauer

abgekürzt, so zwar, daſs in einem Tage 2 bis 5000 Nietungen möglich werden.

Stephens und Clark in London haben nach dem Engineering vom 3. Juni 1887 S. 531 eine Nietmaschine

mit Wasserdruck und Blechschluſsvorrichtung vorgeschlagen, in welcher sich der

Nietkolben centrisch in den Kolben mit dem Ringstempel schiebt und die Steuerung

derselben mit Vermeidung von Hähnen oder Ventilen einfach durch einen Drehschieber

erreicht wird, indem Oeffnungen in demselben mit den verschiedenen Wasserkanälen zu

den Cylinderräumen communiciren.

Pregél.

Tafeln