| Titel: | Neuerungen an Kuppelungen. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 529 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Kuppelungen.

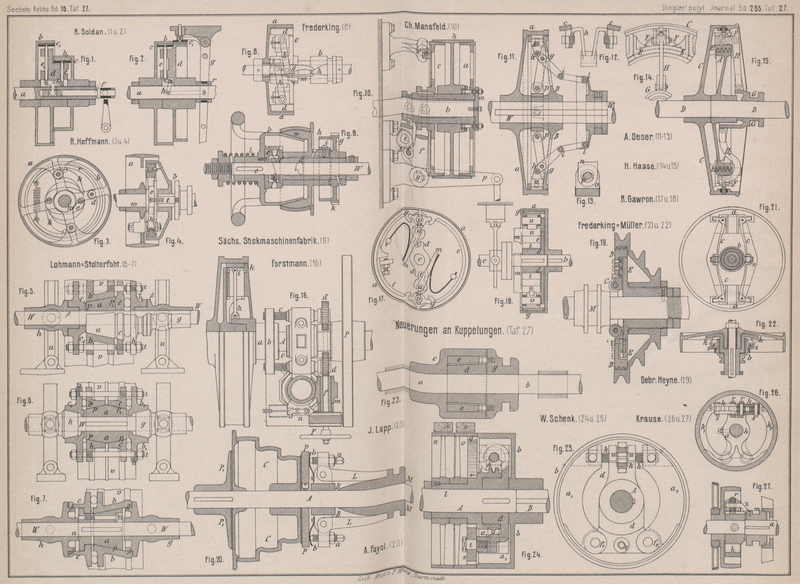

Patentklasse 47. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Ueber Neuerungen an Kuppelungen.

Zum stoſsfreien und geräuschlosen Ein- und Ausrücken der Riemenscheiben hat R. Soldan in Bornheim bei Frankfurt a. M. und J. L. Posen in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 28246

vom 13. Januar 1884) eine Reibungskuppelung construirt, welche in Fig. 1 in einer Anordnung

für Vor- und Rücklauf, für Hobelmaschinen, Walzwerke, hydraulische Pressen u. dgl.

dargestellt ist, während Fig. 2 dieselbe in ihrer

Anwendung zum schnellen oder allmählichen Aus- und Einrücken von Riemenscheiben

bezieh. Triebwellen zeigt.

Auf der an ihrem Ende ausgebohrten Welle a (Fig. 1) sind

lose 2 Riemenscheiben b und b1 die gröſsere für Vor-, die kleinere für

Rücklauf angebracht. Ebenso ist auf der Welle a

zwischen den Riemenscheiben die Kuppelungsmuffe d

mittels Stellschrauben befestigt. Die Muffe d hat eine

Aussparung, in welcher der dreiarmige Hebel h um einen

Zapfen drehbar gelagert ist; dieser Hebel h greift mit

einem Arme durch einen Schlitz der hohlen Welle a in

ein Auge der in der Ausbohrung der Welle verschiebbaren Stange f, während seine beiden anderen Arme mit den Bolzen e und e1 gelenkig verbunden sind. Letztere sind durch an

der Muffe d angebrachte Knaggen geführt und auſsen mit

belederten Bremsklötzen c bezieh. c1 versehen, welche

sich beim Bewegen des betreffenden Bolzens an den inneren Riemenscheibenkranz

anlegen oder davon entfernt werden.

Die Umsteuerung erfolgt dadurch, daſs durch einen Tritthebel o. dgl. die Stange f verschoben wird, wodurch mittels des Hebels h und der bolzen e, e1 der eine oder andere Bremsklotz gegen seine

Riemenscheibe angedrückt wird und dadurch die Scheibe mit der Welle kuppelt.

Die zweite Ausführung dieser Kuppelung ist aus Fig. 2 ersichtlich. Auf

der Welle a befindet sich die lose Riemenscheibe b und die feste d. In

einer Aussparung der Letzteren ist der Hebel h drehbar

gelagert, dessen unterer, in eine Gabel auslaufender Arm sich mit dieser um die

Welle a legt und durch Zugstangen, welche in der

Längsrichtung der Welle a in Aussparungen der Nabe der

Riemenscheibe d angeordnet sind, mit der verschiebbaren

Muffe r in Verbindung steht. Der andere Arm von h ist mit dem durch Knaggen an d geführten Bolzen e verbunden. Der Bolzen

e trägt oben einen belederten Bremsklotz c. Die Verschiebung der Muffe erfolgt mittels

Winkelhebels g, an dessen anderem Arm der ebenfalls

belederte Bremsklotz c1

befestigt ist. So lange der Bremsklotz c nicht gegen

den inneren Scheibenkranz von b gepreſst wird, läuft

dieselbe lose auf der Welle a, weil diese durch den

Bremsklotz c1

festgehalten wird. Erfolgt aber ein Andrücken des Bolzens e an b durch den Hebel h, so läſst der Bremsklotz c1 die Scheibe d frei und die Welle a muſs die Drehung der

Scheibe b mitmachen. Durch einfaches Verschieben des

Hebels h wird also die Kuppelung der Welle a mit der umlaufenden Scheibe b schnell und geräuschlos eingerückt.

Bei der lösbaren Reibungskuppelung von R. Hoffmann in Finsterwalde (* D. R. P. Nr. 37031 vom

16. Februar 1886) sitzt die Riemenscheibe a (Fig. 3 und 4) lose, die

Bremsscheibe b fest auf der Welle w. Mit der ersteren ist der Bremsring r verbunden und zwar in seiner Mitte durch den Bolzen

d, dann in der Weise, daſs seine beiden

kugelförmigen Vorsprünge an seiner Innenfläche in entsprechende Aushöhlungen der

Klinken k eingreifen, welche elastisch und an den

Speichen der Riemenscheibe a drehbar befestigt sind.

Zwischen den freien Enden des Bremsringes r ist eine

Spiralfeder befestigt.

Das Einrücken der Kuppelung geschieht dadurch, daſs die excentrische Scheibe e mit ihrem kreisrunden Ansätze, mittels der durch die

Bremsscheibe b hindurchgehenden Stange t zwischen die Klinken k

geschoben wird, wodurch diese aus einander gedrückt werden und den Bremsring an die

Reibfläche der Bremsscheibe anpressen. Dieses Anpressen erfolgt durch Einwirkung der

Spiralfeder allmählich und ist in ihrem gröſsten Werth, wenn der kreisrunde Ansatz

des Excenters e zwischen den Klinken steht. Die

Einrückung geschieht längstens in der Zeit einer halben Wellenumdrehung.

Eine andere Ausführung dieser Kuppelung für kleine Kräfte unterscheidet sich von der

eben beschriebenen dadurch, daſs der Bremsring durch zwei Lappen ersetzt ist, welche

durch die Klinken an der Bremsscheibe, in gleicher Weise wie bei der ersten

Ausführung, angepreſst werden. Die freien Enden der Bremslappen sind je einzeln mit

einer entgegengesetzten Speiche der Riemenscheibe durch eine Spiralfeder

verbunden.

Die Reibungskuppelung von Max Lohmann und Max Stolterfoht in Berlin (* D. R. P. Nr. 34285 vom 25.

April 1885) kennzeichnet sich dadurch, daſs der mit der beständig umlaufenden Welle

zu kuppelnde Drehkörper beim Ausrücken derart achsial verschoben wird, daſs die

Reibungsflächen vollständig auſser Berührung kommen. Dadurch wird erzielt, daſs die

Bohrung des Drehkörpers nicht ausläuft und Kraftverluste vermieden werden. Ferner

können die nicht mit umlaufenden Ausrückertheile zum Bremsen eingerichtet werden, so

daſs die ausgerückten Theile in kurzer Zeit zum Stillstand gebracht werden

können.

In Fig. 5 ist

diese Kuppelung eingerückt in senkrechtem Schnitt und theilweise in Ansicht

dargestellt. Auf der Welle W sitzt der Kuppelungskörper

a, welcher mit kegelförmiger und ebener

Reibungsfläche pp1

ausgestattet ist; diesen Flächen entsprechen die Ausbohrung der Nabe b des Drehkörpers v und

die links liegende Reibungsfläche der Scheibe c. Mit

der Nabe b ist eine zweite Scheibe b1 und mit der Scheibe

c eine Scheibe c1, erstere mittels durch Aussparungen oder Löcher

an c und b reichende

Schrauben t, letztere ebenso mittels Bolzen

unverrückbar verbunden; die Theile b und b1 sowie c und c1 können sich in Folge dessen wohl achsial

verschieben lassen, aber nicht gegen einander verdrehen und müssen stets an der

Drehung von v theilnehmen.

Zwischen b und c oder

zwischen b und c1 oder wie in der Zeichnung zwischen c und b1 ist ein Ring aus Kautschuk oder eine Feder

eingeschaltet, welche stets das Bestreben haben, c an

p1 anzudrücken. Die

Scheiben b1 und c1 werden mittels

cylindrischer Stützflächen β von auf der Welle W verschiebbaren an den Hebeln u angebrachten Stützlagern g und h getragen.

Durch Verschiebung der Lager g und h wird die Scheibe c von

p1 entfernt, also

die Kuppelung ausgerückt und durch den Ausschlag des Hebels u die Stützflächen β gleichzeitig so weit

gehoben, daſs sich b von a

ebenfalls abhebt und somit die Welle W von allen auf

v lastenden Kräften befreit. Da die Hülsen g und h die Drehung von

v nicht mitmachen, wirken ihre an b1 und c1 anliegenden Flächen

bremsend auf v. Die Schrauben t ermöglichen eine Regulirung des vom Kautschukring oder von der Feder

ausgeübten Druckes.

In Fig. 6 ist

noch eine Ausführung dieser Kuppelung gezeichnet, in welcher der Kuppelungskörper

a mit zwei kegelförmigen Flächen zur Anwendung

kommt und Fig.

7 stellt eine weitere Abänderung dar, welche von den Erfindern zur

Ausführung gebracht werden.

Eine von Th. und Ad.

Frederking in Leipzig (* D. R. P. Nr. 37177 vom 26. November 1885)

construirte Reibungskuppelung mit gegenseitig sich stützenden Winkelhebeln hat den

Zweck, bei möglichst kleinem Durchmesser den Kuppelungsdruck mit möglichst groſser

Uebersetzung von der Muffe auf die Kuppelungstheile gleichmäſsig zu übertragen.

Die Kuppelung besteht aus dem hohlen Bremscylinder a

(Fig. 8),

der Mitnehmerscheibe c, der verschiebbaren Muffe b und den Bremsbacken d.

Seitlich der Scheibe c und ohne festen Drehpunkt und

nur durch Schleppfedern in der Schwebe gehalten, sind die Hebel g angebracht, welche durch Druckstangen h mit den Bremsbacken d

drehbar verbunden sind. Die Hebel g stützen sich mit

ihrer Verlängerung auf an die Muffe b angegossene Keile

k; Federn m gestatten

der Muffe nur eine kleine Verdrehung um die Welle, welche durch den Keilanlauf von

k bestimmt wird.

Schiebt man die Muffe gegen die Mitnehmerscheibe, so heben die Keile k die Hebel g. Hierdurch

werden die Stangen h nach auſsen gedrückt und pressen

die Bremsbacken d gegen die innere Reibungsfläche des

Bremscylinders a, wodurch dieser der Drehung der Welle

folgen muſs.

Die Sächsische Stickmaschinenfabrik in Chemnitz (* D. R.

P. Nr. 37030 vom 14. Februar 1886) hat eine Kegelreibungskuppelung mit Federpressung

und selbstthätiger Ein- und Ausrückung construirt und ist dieselbe in Fig. 9 im Schnitt

dargestellt. Mit der Welle W ist die Kuppelungshälfte

b durch den Keil c

undrehbar aber so verbunden, daſs sie sich in der Längsrichtung verschieben kann,

während die andere Kuppelungshälfte a lose auf der

Büchse d sitzt und durch Riemen oder Schnur u.s.w.

stetig umgetrieben wird. Die Büchse d ist ebenfalls

lose drehbar auf die Welle W aufgesteckt und wird durch

Stellringe in bestimmter Stellung erhalten. Zwischen den zwei Kuppelungshälften a und b befindet sich eine

Kronenkuppelung mit Schraubenflächen, deren eine Hälfte e mit b und deren andere Hälfte f mit der Büchse d

verbunden ist, während letztere andererseits noch mit der Scheibe g in fester Verbindung steht. Die Scheibe g ist mit einem cylindrischen Rand h, innerhalb dessen eine an a festgeschraubte Feder e schleift, und mit

einer Sperrradverzahnung k versehen.

Die Zeichnung zeigt die Kuppelung in eingerückter Stellung. Die in der Pfeilrichtung

angetriebene Kuppelungshälfte a nimmt b mit und ertheilt dadurch der Welle W eine Drehung in derselben Richtung. Ebenso wird e durch b und f durch Reibung der Feder i mitgenommen, doch ist die Verbindung von e

und f keine vollkommene; es befindet sich vielmehr

zwischen den beiden Schraubenflächen derselben ein kleiner Zwischenraum, damit sich

a und b fest in

einander legen und die Mitnahme der Welle W sicher

bewirken können. Die Auslösung der Kuppelung geschieht dadurch, daſs die Büchse a mit der Zahnkrone f

vermittels der Sperrradverzahnung plötzlich zum Stillstand gebracht wird; in Folge

dessen wird durch die auf a wirkende Triebkraft die

Verzahnung von e gezwungen, an den Zähnen von f aufzusteigen, bis die Reibung der beiden

Kuppelungshälften a und b

aufgehoben ist, wodurch die Theile b, d und W zum Stillstehen kommen. Der Steigungswinkel der

Schraubenflächen an den Kuppelungshälften e und f ist so bemessen, daſs ein Zurückgehen der Hälfte e durch den Druck der Feder l ausgeschlossen ist. Um die Verschiebung der Schraubenflächen nur auf

einen Zahn derselben zu begrenzen, sind beide Theile e

und f mit Anschlagknaggen versehen.

Um den bei vielen Reibungskuppelungen vorkommenden schädlichen achsialen Druck,

welcher, durch die Welle fortgepflanzt, klemmend auf die Lager und sonstige

Maschinentheile wirkt, hat Ch. Mansfeld in

Leipzig-Reudnitz (* D. R. P. Nr. 38560 vom 7. August 1886) eine Kuppelung

construirt, welche schädlichen Seitendruck vermeiden soll.

Eine kegelförmige Scheibe a (Fig. 10) mit langer Nabe

ist auf einem an der Welle b und eine andere

kegelförmige Scheibe c auf einem auf der Nabe der

Scheibe a befestigten Keile verschiebbar befestigt. Der

Doppelhebel d, welcher auf dem Zapfen e drehbar sitzt, ist mit dem einen Schenkel mit der

Nabe von a verbunden, während der andere Schenkel in

einem Auge des Winkelhebels f, p, welcher um einen

Zapfen g drehbar, befestigt ist. Der Winkelhebel f, p greift mit seinem einen Ende um die Nabe der Scheibe c, während an seinem anderen Ende eine Zugstange

angehängt ist. Zwischen den Scheiben a und c sitzt auf der Nabe von a

lose drehbar die Antriebsscheibe h, welche durch Ringe

und Schrauben mit der Verschluſsscheibe m verbunden ist

und zwar derart, daſs sie sich frei drehen aber nicht in der Achsenrichtung

verschieben kann.

Durch die entgegengesetzte Bewegung der Hebel d und f beim Anziehen der Zugstange werden die beiden

Scheiben a und c

gleichzeitig gegen die Scheibe h bewegt. Ihre schrägen

Flächen legen sich gegen die kegelförmig ausgedrehten inneren Flächen der

Antriebsscheibe h und diese nimmt durch die Reibung auf

c bezieh. a die Welle

b mit. Umgekehrt werden durch Hinaufdrücken der

Zugstange die Scheiben c und a wieder gleichzeitig von der Scheibe h

abgezogen und die Riemenscheibe läuft leer auf b. Zum

Bremsen der Welle b gleich nach dem Ausrücken dient der

Bremsklotz o, welcher auf die Scheibe c wirkt.

Adolph Oeser in Penig in Sachsen (* D. R. P. Nr. 34701

vom 20. Juni 1885) wendet bei seiner Cylinder-Reibungskuppelung federnde Bremsbacken

an, welche durch ein Kniehebelgelenk bewegt werden. Fig. 11 bis 13 zeigen

diese Kuppelung. Durch das Kniehebelwerk ligph werden

die federnden Bremsbacken k in die Fugen eines

Druckringes c, welcher die fest auf dem Wellenende W1 sich befindliche

Scheibe B umspannt, gepreſst, wodurch der Druckring c sich gegen den inneren Rand der Scheibe a legt und diese und die Welle W mitnimmt. Der feste Schluſs der Kuppelung wird durch Hinüberschieben des

Kniehebelgelenkes über die Todtlage ermöglicht. Die Bewegung des Kniehebelwerkes

wird durch Tritthebel o. dgl. bewirkt Zur genauen Ein- und Nachstellung ist das

Drehgelenk p der Kniehebel mit einem excentrischen

Bolzen versehen, welcher in den Ohren no gedreht und

festgestellt werden kann.

Bei der Cylinder-Reibungskuppelung mit auſsen liegenden Bremsbacken von E. Haase in Dessau (* D. R. P. Nr. 38171 vom 2. Juni

1886) ist die Bremsscheibe A (Fig. 14 und 15) mit der

Welle B und das Gehäuse C

mit der Welle D fest verbunden. Im Gehäuse C befinden sich vier verschiebbare Bremsbacken E, welche mittels Federn F

gegen die äuſsere Fläche der Bremsscheibe A gepreſst

werden. Durch Verschieben der Hülse G auf der Welle B gegen D werden die

Bremsbacken E gleichzeitig mittels der Winkelhebel H, welche auch durch ein gezogenes Stück H1 ohne Drehpunkt

ersetzt sein können, von A abgehoben, wodurch der

Stillstand der getriebenen Welle erfolgt. Als Vorzüge dieser Kuppelung führt der

Erfinder das stoſsfreie leichte Ein- und Ausrücken an, ferner das Wegfallen des

Einflusses der Abnutzung der Bremsbacken auf die Wirkung der Kuppelung, indem die

Bremsbacken zum Nachstellen eingerichtet sind.

Die schnell lösbare Reibungskuppelung von Heinrich

Forstmann in Werden a. d. Ruhr (* D. R. P. Nr. 34697 vom 8. Mai 1885)

besteht in der Anordnung

zweier Schraubenspindeln cc (Fig. 16) zur Verschiebung

des zwei Muttergewinde tragenden, zur Bewegung der verschiebbar auf der Welle A sitzenden Kuppelungsmuffe a dienenden Ringes b. Durch Verschiebung

dieses Ringes b, mittels der Schrauben cc, wird durch die Muffe a

die bei i federnde Kuppelungsvorrichtung hik an die mitzunehmende Reibungsscheibe angepreſst

bezieh. davon abgezogen, also die Kuppelung ein- oder ausgerückt.

Die Bewegung der Schraubenspindeln c ist folgende. Auf

den einen Enden von c sitzen Schneckenräder d, welche von der mit Handrad und Schnecken versehenen

Achse f aus gedreht werden. Letztere ist in einer

excentrischen Hülse m gelagert und auf ihr sitzt noch

eine fest mit ihr verbundene Reibungsscheibe F. An der

excentrischen Hülse m ist ein Gewichtshebel n befestigt, welcher durch Knaggen in seiner Stellung

gehalten wird. Auf der Welle A ist eine Planscheibe P aufgekeilt, mit welcher durch Verdrehen der

excentrischen Hülse m die Reibungsscheibe F in Berührung gebracht werden kann, so daſs letztere

ebenfalls gedreht wird, wodurch die Achse f sowie die

Schneckenräder d und die Schrauben cc umgedreht werden und die Muffe a zurückziehen, wodurch die Kuppelung ausgerückt

wird.

Für gewöhnlich wird die Kuppelung mittels des Handrades ausgerückt. Soll dies jedoch

aus irgend einem Grunde von einer entfernten Stelle aus geschehen, so wird der Hebel

n durch einen Elektromagnet, Drahtzug o. dgl.

ausgelöst, wodurch er die Hülse m dreht, die

Reibungsscheibe mit der Planscheibe P in Berührung

bringt und durch den weiteren Ausrückmechanismus die Kuppelung ausrückt.

R. Gawron in Grabow bei Stettin (* D. R. P. Nr. 39416

vom 7. September 1886) stellt eine Hohlcylinder-Reibungskuppelung mit dreifachen

Kniegelenken her, welche in Fig. 17 und 18 gezeichnet

ist.

Die Scheibe a ist fest auf der Welle b und die mit Ansätzen d

versehene Scheibe e mit ihrer Nabe fest auf der Welle

c. In diesen Ansätzen bewegen sich die Zapfen der

Gelenkhebel tuv, welch letztere wieder, wie die

Zeichnung zeigt, mit den elastischen Bremsbacken g

drehbar verbunden sind. Die Hebeltheile uv haben

Verlängerungen m, auf welche von einer an e befestigten Feder ein stetiger Druck ausgeübt wird.

Der aus einem runden und einem excentrischen Theile bestehende Ausrücker ist

verschiebbar auf der Welle c, dreht sich aber nicht mit

derselben, weil er durch den Ausrückhebel festgehalten wird.

Die Kuppelung ist für gewöhnlich eingerückt. Zum Zwecke des Ausrückens wird der

excentrische Theil des Ausrückers mittels des Ausrückhebels zwischen die Arme m geschoben und diese werden durch das Excenter aus

einander gedrückt, die Kniehebel tuv ziehen durch ihre

Bewegung die Bremsbacken g von der inneren Fläche von

a, wodurch diese Scheibe frei wird und nicht mehr

mitläuft. Die Stärke der Anpressung von g an a kann durch besondere Vorkehrungen regulirt

werden.

In Fig. 19 ist

eine Hohlcylinder-Reibungskuppelung von Gebr. Heyne In

Offenbach a. M. (* D. R. P. Nr. 39500 vom 25. September 1886) vorgeführt, welche aus

der auf der Welle aufgekeilten Scheibe E, einer auf der

Nabe von E drehbaren Stufenscheibe und der mittels Nuth

und Feder auf der Welle verschiebbaren Muffe M besteht.

In Führungen der Scheibe E sind zwei mit einander durch

Schrauben fest verbundene Stücke B und C radial verschiebbar, von denen das äuſsere mit den

Vertiefungen in der Reibfläche der Stufenscheibe entsprechenden Erhöhungen versehen

ist, während das innenliegende kleine Rollen trägt.

Wird nun die Kuppelungsmuffe M zwischen die Rollen

geschoben, so werden die Stücke BC nach auſsen gegen

die Stufenscheibe gedrückt und diese nimmt durch die Reibung die Scheibe E sammt der Welle mit. Zum Zurückdrücken der Stücke BC beim Ausrücken der Kuppelung nach Verschiebung des

Muffes M sind Spiralfedern in auf einander passende

Aussparungen der Scheibe E bezieh. der Stücke BC angebracht. Der Abnutzung halber sind diese

letzteren nachstellbar.

Eine Scheiben-Reibungskuppelung mit durch verschiebbare Muffe

angedrückten Winkelhebeln von Amédée Fayol (*

D. R. P. Nr. 39701 vom 10. August 1886) zeigt Fig. 20.

Die Muffe M steckt lose auf der Welle A, dagegen ist der mit Flügeln zur Aufnahme der drei

Hebel L versehene Ring B

fest auf die Welle aufgeschraubt. Die längeren Schenkel der Hebel B ruhen auf der Muffe M,

während die kürzeren mittels Regulirschrauben a und

Federn b die Bremsscheibe P gegen die Stufenscheibe C andrücken.

Zwischen C und P ist ein

Leder- oder Gummiring angeordnet. Die Stufenscheibe C

stützt sich gegen die Platte P1 und da diese an der Welle festsitzt, muſs die

Scheibe C dieselbe mitnehmen.

Diese Kuppelung kann auch in doppelter Anordnung verwendet werden, wobei die Muffe

M zwischen den beiden Ringen B zu liegen kommt. Während dann eine Kuppelung

ausgerückt wird, wird die andere eingerückt und umgekehrt. Steht die Muffe genau in

der Mitte, laufen beide Stufenscheiben leer.

Frederking und H. Müller in

Lindenau bei Leipzig (* D. R. P. Nr. 35173 vom 14. Juli 1885) bringen eine

Hohlcylinder-Reibungskuppelung mit federnden

Winkelhebeln zur Ausführung. Die Kuppelung besteht in der Hauptsache aus

den in der Mitnehmerscheibe beweglichen Bremsbacken a

(Fig. 21

und 22),

einer mit schrägen Flächen versehenen Muffe b und

ledernden Winkelhebeln c. Letztere sind weder mit der

Muffe noch mit den Bremsbacken fest verbunden, sondern greifen mit ihrem einen Ende

so in die Bremsbacken ein, daſs sie dieselben gegen den Bremsung a andrücken bezieh. davon abziehen, je nachdem das

federnde mit einer Rolle s versehene andere Ende der

Hebel c beim Bewegen der Muffe b auf deren schräger Fläche auf- oder abläuft. An dem einen Ende der

Rollenbahn ist eine Vertiefung, in welcher die Rolle s

in eingerücktem Zustande

der Kuppelung ruht, wodurch ein selbständiges Ausrücken vermieden und die

Einrückgabel entlastet wird.

Um ein durch die Fliehkraft bewirktes selbstthätiges Andrücken bezieh. Schleifen der

Bremsbacken zu verhindern, sind über den schrägen Flächen der Muffe b Führungen k angebracht,

welche zur leichten Leitung der Rollen s dienen.

Eine Hohlcylinder-Reibungskuppelung mit Anzugskeilen ist

Josef Lapp in Nürnberg (* D. R. P. Nr. 37480 vom

18. Mai 1886) patentirt worden.

Mit der Welle a (Fig. 23) ist die

Reibungsscheibe c fest verbunden. Auf der Welle b sitzt die Hülse g,

welche sich mit b dreht, aber darauf verschiebbar ist

Fest mit der Welle b ist der cylindrische Theil d verbunden; in diesen sind eine Anzahl abgeschrägte

Nuthen eingestoſsen, in denen sich die mit einem der Abschrägung entsprechenden

Anzug versehenen Keile ee in der Längsrichtung der

Wellen verschieben können. Die äuſseren Flächen der Keile e entsprechen der inneren Cylinderfläche der Scheibe c und sind mit der Hülse g

mittels Schrauben so verbunden, daſs sie sich bei einer Verschiebung von g mitbewegen müssen; jedoch gestatten die Schrauben

eine Annäherung oder Entfernung der Keile e gegen die

innere Fläche der Scheibe c.

Wird die Hülse g in der Wellenrichtung verschoben, so

werden die Keile gegen c gedrückt oder davon entfernt

und dadurch die Kuppelung eingerückt oder ausgelöst. In der Abbildung ist dieselbe

im ausgerückten Zustande gezeichnet.

Die Hohlcylinder-Reibungskuppelung mit drehbaren Bremsbacken und Wendegetriebe zum Aus- und Einrücken von H. W.

Schenk in Berlin (* D. R. P. Nr. 37034 vom 19. Februar 1886) ist in Fig. 24 und

25

gezeichnet.

Das Ein- bezieh. Ausrücken der getriebenen Welle B wird

dadurch erreicht, daſs die mit der treibenden Welle umlaufenden Bremsbacken a1

a2 an die Innenseite

der Scheibe b, welche fest auf die Welle B aufgekeilt ist, angepreſst oder davon abgezogen

werden. Im Mitnehmerarme d der Triebwelle A sind bei f1 und f2 zwei Bremsbacken a1 und a2, bei t ein Zahnrad

s und bei u eine

Schraube h mit Rechts- und Linksgewinde drehbar

gelagert. Auf der Schraube h sitzt zwischen der Gabel

u ein Schneckenrad k,

welches die Drehung von h und somit ein Andrücken oder

Abziehen der Bremsbacken a1

a2 an die Scheibe b bewirkt.

Bremst man eine der losen Scheiben wo, so wird die andere in entgegengesetzter

Richtung durch das Wendegetriebe qrs gedreht und

gleichzeitig werden von der Nabe l aus mittels des

Schneckengetriebes ik die Schraube h und die Bremsbacken a1

a2 bewegt und die

Kuppelung der beiden Wellen ein- oder ausgerückt. In einer Abänderung dieser

Kuppelung erfolgt die Uebertragung der Drehung von l

auf h durch Kettenräder und eine Kette ohne Ende.

Während bei den meisten dieser Kuppelungen mit Kniehebeln diese in zur Welle senkrechter Ebene liegen, ordnet Karl Krause in Leipzig (* D. R. P. Nr. 37479 vom 7.

März 1886) dieselben in zur Welle paralleler Ebene an.

Auf der Antriebswelle a (Fig. 26 und 27) ist ein

eigenartig geformter, symmetrischer Bremsbackenkörper kk1

k2 festgekeilt;

derselbe kann aus einem Stücke bestehen, wie Fig. 26 zeigt, oder aus

drei mittels Bolzen drehbar verbundenen Theilen, wie punktirt angegeben ist. Die

Nabe k dieses Körpers hat in ihrem oberen Theile eine

Nuth, welche den Kniehebelzapfen r als Geradführung

dient. An diesen Zapfen wirkt der aus- und einrückende Theil z der verschiebbaren Muffe m. Die aus dem

Theile z und den Gliedern h gebildeten Kniehebel greifen mittels Bolzen s an k1 und

k2 an. Wird nun die

Muffe m gegen die Bremsscheibe verschoben, so werden

die Bremsbacken mittels der Kniehebel an die innere Fläche der Bremsscheibe

angedrückt und diese muſs die Drehung der Antriebswelle mitmachen.

Tafeln