| Titel: | Schmiedehämmer mit Kraftbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 577 |

| Download: | XML |

Schmiedehämmer mit Kraftbetrieb.

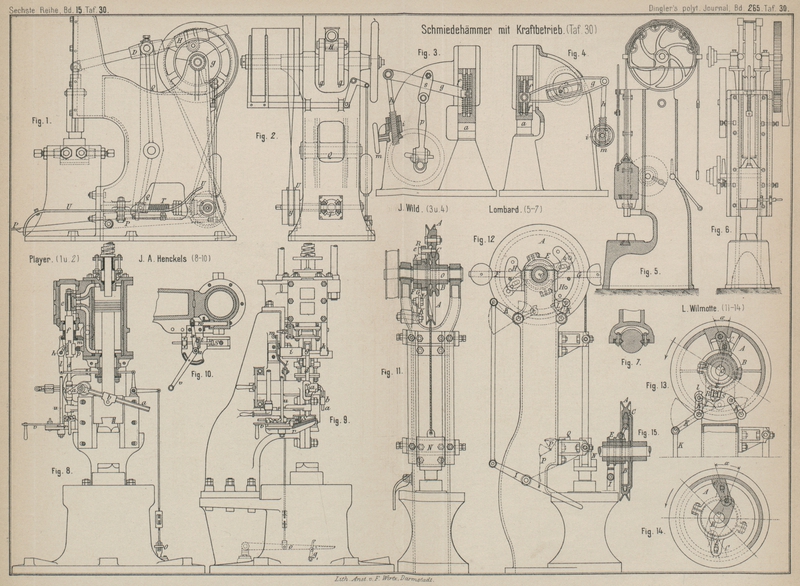

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Schmiedehämmer mit Kraftbetrieb.

Einen dem schon beschriebenen Hammer von Longworth (1878

227 * 524) sowie dem von Longworth-Player (1887 263 * 318) nachgebauten

Hammer von Player bringt die Revue générale des machines-outils 1887. Der Antrieb dieses

Luftfederhammers erfolgt durch eine am Hammerbär angelenkte Hebelstange, welche sich

durch zwei Kreuzköpfe D und H (Fig.

1) schiebt. Der Kreuzkopf H ist auf den

Zapfen der Kurbelscheiben g aufgesteckt, und bringt die

Hebelstange in Schwingungen, während der auf einen Doppelhebel Q angesetzte Kreuzkopf D

die Unterstützung gewährt. Durch Drehung dieses Hebels Q werden die Hebelarme verändert, wodurch eine veränderliche Hubgröſse und

Schlagwirkung des Hammerbärs erhalten wird. Die Drehung bezieh. Verstellung des

doppelarmigen Hebels Q wird vom Führerstande aus

selbstthätig durch Riemenverschiebung erreicht, indem eine Schraubenspindel T durch Vermittelung eines conischen Wendegetriebes

entweder in Rechts- oder Linksdrehung versetzt wird, wie dies aus Fig. 2 leicht zu ersehen

ist. Die Ingangsetzung des Hammers wird dagegen durch Niederdrücken des Fuſstrittes

P erhalten, während ein Gegengewicht den

Antriebsriemen stets auf die schmale Scheibe zurückführt und den Betrieb

abstellt.

Durch die um einen stehenden Zapfen wagerecht sich drehende Riemengabel U wird der zum Betriebe der Hubeinstellung dienende

schmale Riemen auf die mittlere Scheibe Y geschoben und

so eine gleich bleibende Schlagwirkung erzielt.

Bei J. Wild's Schmiedehammer mit

Kraftbetrieb (* D. R. P. Nr. 40578 vom 15. Januar 1887) greift in den

hohlgegossenen Hammerbär a (Fig. 3 und 4) zwischen vier

Spiralfedern f der Triebhebel g ein. Der Angriffspunkt des Kurbeltriebwerkes liegt zwischen dem

Hammerbär und der Unterstützungsstelle des Triebhebels. Sowohl der Angriffs- als

auch der Unterstützungspunkt dieses Triebhebels sind nach dem englischen Patent Nr.

2373, Engineering vom 25. Februar 1887 S. 193,

verstellbar, wodurch sowohl der Hub, sowie die Schlagstärke geregelt werden

können.

In der Ausführung Fig. 3 geschieht der Antrieb durch eine Kurbelstange p, deren Kreuzkopf s

taschenformig über die stabartig gebildeten Triebhebel g sich verschieben läſst, wodurch verschiedene Hebelverhältnisse erhalten

werden. Durch die Schraube h wird mittels Drehung der

Mutter i die Hubhöhe geändert, was durch das Handrad

m bequem zu bewerkstelligen ist.

Dahingegen erfolgt in der Ausführung Fig. 4 der Antrieb mittels

eines Schlitzhebels unmittelbar durch eine Kurbelscheibe, deren Zapfen excentrisch

in dieselbe eingesetzt ist. Durch Verdrehung dieses Excenterzapfens in der Bohrung

der Kurbelscheibe wird der Hub ebenfalls geändert. Obwohl diese Schmiedehämmer in

guter Ausführung entsprechende Leistung versprechen, so ist doch die Verstellung des

Hammerhubes nur in den Arbeitspausen möglich und der Betrieb von der Wirksamkeit der

Pufferfedern abhängig.

Das Eigenthümliche von Lombard's Fallhammer beruht nach der Revue industrielle

1887 Nr. 27 S. 261 im Riemenbetriebe mit ungehemmtem Freifall. In zwei

halbkreisbogenförmigen, am Hammergestelle befestigten Rahmen sind seitlich an der

groſsen Mittelscheibe Gleitrollen paarweise derart in Federn gelagert, daſs diese im

ungespannten Zustand der Federn etwas über den Scheibenumfang vorstehen und so den

breiten Zugriemen von der Antriebsscheibe abheben und den freien Fall des Hammerbärs

veranlassen. Dagegen werden durch Zugwirkung am freien Riemenende diese federnden

Gleitrollen niedergedrückt, wodurch der Aufhängeriemen, sich an die Betriebscheibe

anlegend, den Auf hub des Hammerbärs bewerkstelligt. Zu diesem Behufe ist der

Zugriemen breiter als die Mittelscheibe, so daſs der Riemen durch seine vorstehenden

Seitenränder mittels der Gleitrollen genügende Unterstützung findet.

Die seitliche Riemenführung wird durch sechs an den vorerwähnten Rahmen angebrachte

Führungsrollen erhalten. Obwohl für gewöhnliche Gesenkformarbeit die Handsteuerung

des Hammers zweckentsprechend ist, wird für Schmiedearbeit der Selbstgang des

Hammers durch eine geeignete Steuerungsvorrichtung zu erreichen gesucht.

Diese besteht aus einem am freien Zugriemenende angehängten Winkelhebel, welcher

durch einen stellbaren Zapfen einer sich drehenden Scheibe in Schwingungen versetzt

wird und so die zum Aufhube des Fallbärs erforderliche Zugspannung im Aufhängeriemen

hervorbringt. Eine kleine auf der Scheibenwelle aufgesteckte Stufenscheibe dient zur

Veranlassung dieser Bewegung. Fallhämmer mit einem Bärgewichte über 100k erhalten eine entsprechende Räderübersetzung,

während leichtere Fallhämmer unmittelbar durch Riemen betrieben werden. Die Führung

des Fallbärs ist aus der Querschnittsfigur genügend ersichtlich, wo eine kleine

Spiralfeder auf der Seitenstange den Schlag am Ende des Aufhubes mildert.

Mehrere beachtenswerthe Neuerungen neben guter allgemeiner Anordnung zeigt die

Construction des zum Recken, Breiten und Gesenkschmieden bestimmten Dampfhammers von

J. A. Henckels in Solingen (* D. R. P. Nr. 35606

vom 6. November 1885). Die Schieberbewegung erfolgt in bekannter Weise durch den

excentrisch gelagerten schwingenden Hebel a (Fig. 8 bis 10), der von

der Gleitbacke b bewegt wird. Die Bewegung desselben

wird durch den Hebelarm a1, die Aussparung C und die Schieberstange

d auf den Vertheilungsschieber e übertragen. Die Schieberstange hat im mittleren

Theile eine Verstärkung f, welche bewirkt, daſs der

Dampfdruck den Schieber stets nach unten zu drücken strebt und in Folge dessen der

Knaggen an der Aussparung C stets an a1 anliegt. In dieser

Weise benutzt, würde der Hammer als gewöhnlicher Schnellhammer mit Selbststeuerung arbeiten. –

Zum Zwecke des Gesenkschmiedens ist nun eine Vorrichtung angebracht, um die Bewegung

des Schiebers in einer bestimmten Lage festzuhalten. Diese ist so gewählt, daſs bei

derselben der untere Dampfkanal noch so viel Dampf einläſst, als zum Halten des

Hammerbärs in der obersten Lage nöthig ist. Die Klinke g, welche auf der in den Lagern i und k drehbaren Welle h

befestigt ist, legt sich stets an den Stahlknaggen n,

und wird in dieser Lage durch die Feder m gehalten, bis

sie durch den Hebel l und den Fuſstritt o nach Bedarf ausgelöst wird. Im Augenblicke des

Auslösens erhält die Schieberstange ihre Bewegung nach unten, so daſs der Oberdampf

auf den Kolben in Wirkung tritt, und der Hammer seine Bewegungen so lange fortsetzt,

bis der Arbeiter den Fuſstritt wieder freigibt. Um den beim Eingreifen der Klinke

g etwa auftretenden Seitendruck aufzuheben, ist die

Druckrolle p angebracht. Wird der Fuſstritt durch die

Klinke g1 festgestellt,

so dient der Hammer wieder als Reckhammer.

Die Stärke der Schläge wird dadurch geregelt, daſs der Zutritt des Oberdampfes

geregelt wird, und zwar durch Aufsetzen des unteren Endes der Schieberstange auf

einen in den Böckchen r gelagerten Keil S, welcher an einer mit Coulisse versehenen Stange t (Fig. 10) angeschlossen

und durch Achse u und Hebel v verschiebbar ist. Um bei schwachen Schlägen auch die Menge des

zuströmenden Unterdampfes zu verringern, ist in dem Unterdampfkanale der

Plungerkolben w angebracht, welcher charnierartig an

den Hebel x angeschlossen ist. Da letzterer auf der

Achse u befestigt ist, so bewegt sich Kolben w gleichzeitig mit dem Keile S, so daſs die Verringerung von Ober- und Unterdampf gleichzeitig

erfolgt.

Es sei noch kurz der selbstthätige Friktionshammer von L.

Wilmotte in Brüssel erwähnt (* D. R. P. Nr. 35405 vom 29. August 1885). Bei

demselben geht die Bewegung von dem auf der Trieb welle O (Fig.

11 tos 15) festgekeilten Rade B aus, in

dessen Keilrinne die Sperrklinke C greift. Letztere ist

mit dem Rade A verbunden, welches die Rinne für das zum

Heben des Hammers N bestimmte Seil trägt. Fig. 13 zeigt

den Hammer im Zustande der Ruhe. Wird nun Hebel I

niedergedrückt, so geht folgende Bewegung vor sich: Die oberen Arme der Hebel K schlagen nach rechts aus, und bringen dadurch die

Nase l des bogenförmigen Verbindungsstückes L mit den Stiften R des

Bremsringes E in Berührung, welchem dadurch ein Anstoſs

gegeben wird, die Klinke C zu fassen und auf das Rad

A zu drücken, womit die Bewegung des Hammers

eingeleitet ist. Der durch die Scheibe A mitgenommene

Ring E wird dieselbe Bewegung so lange fortsetzen, bis

er durch seine Nase e an den mit Gegengewicht

versehenen Hebel schlägt, den letzteren hochhebt und die Friktion auslöst. In Folge

dieser Auslösung macht das Rad A die entgegengesetzte

Bewegung und läſst den Hammer fallen. Bei dieser letzteren Bewegung schlägt der Ring

E in dem Augenblicke, in dem der Hammer auffällt,

gegen den Hebel F, das Rad A hält an, die Hebel C greifen von Neuem in

die Nuth des Rades B und das Spiel beginnt von Neuem.

Um den Hammer auſser Betrieb zu setzen, gibt man den Hebel I frei, welcher sich durch das Eigengewicht des Gestänges senkt und

dadurch die Nase l auſser Wirksamkeit setzt, während

sich die Nase S vorschiebt und den Friktionshebel C vom Rade B entfernt. Mit

dem Hebel I in Verbindung steht die Hebelanordnung P (Fig. 12), welche den

Sperrschieber Q vorschiebt, auf welchen sich der Hammer

auflegt. Mittels der in den festen Sektoren H

angeordneten Löcher können die Stellungen der Hebel F

und G verändert werden; diesen entsprechend werden die

Friktionshebel C früher oder später ausgelöst und die

Hubhöhe des Hammers geregelt. Die Anordnung der Hebel IKLF und G ist derartig, daſs das Anhalten

des Rades A ohne Stoſs vor sich geht, weil letzteres

sich selbst nach der durch Hebel F und G bewirkten Auslösung des Ringes in Folge seiner

Trägheit weiter bewegt und allmählich zur Ruhe kommt.

Tafeln