| Titel: | Kleinmotoren für Dampfbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 265, Jahrgang 1887, S. 582 |

| Download: | XML |

Kleinmotoren für Dampfbetrieb.Vgl. Uebersicht 1886 259 * 1. 1882 245 * 277. * 313. 246 *

113. * 253. * 303 * 349.

Patentklasse 13. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 31 und 32.

Kleinmotoren für Dampfbetrieb.

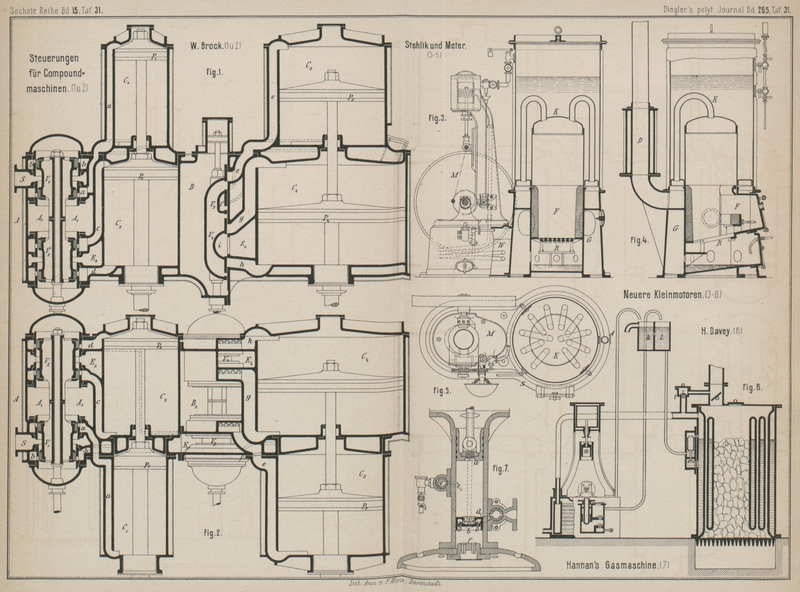

Kleinmotor von Stehlik und Meter in Wien (* D. R. P. Nr.

39569 vom 5. September 1886). Bei diesem Kleinmotor ist die Billigkeit in

Anschaffung durch die überaus einfache und solide Kesselschmiedearbeit erreicht und

damit auch eine Gewähr für die dauernde Haltbarkeit des Kessels geboten. Auf eine

gute Zugänglichkeit sowohl der vom Wasser als auch der von den Heizgasen umspülten Theile des

Kessels ist sorgfältigst Rücksicht genommen. Die rückkehrenden Feuerrohre bieten in

ihren Bogen eine wirksame Heizfläche und eine gute Ausgleichung für die vorkommenden

Streckungen, so daſs eine Lockerung der Dichtungsstellen nicht zu befürchten ist.

Für die Feuerung ist in erster Linie Kokes in Aussicht genommen, als dasjenige

Brennmaterial, welches bei geringem Kaufpreise und hohem Heizwerthe den Vortheil

einer rauchlosen Verbrennung gewährt, die von den Behörden immer mehr als Bedingung

vorgeschrieben wird. Die Bedienung ist eine einfache und reinliche, der Wirkungsgrad

der denkbar günstigste. Der Feuerraum F ist von dem

eigentlichen Kesselkörper K getrennt, in einem mit

Chamottefütterung versehenen Guſssockel G

untergebracht, der im Aschenraume eine Wasserfüllung zur Kühlung des Rostes erhält.

Nach dem Anfeuern werden Heiz- und Aschenthür geschlossen und die Verbrennungsluft

tritt aus seitlichen, regulirbaren Oeffnungen lebhaft erwärmt unter den Rost R. Die Schütthöhe soll 25 bis 30cm betragen. Soll der Rost gereinigt werden, so

wird der lösbare Chamottestein im Heizhalse herausgezogen. Die Feuerung wird auch

anderen Brennmaterialien, auch flüssigen und gasförmigen angepaſst. Der Dampf

durchstreicht vor dem Eintritte in die Maschine M einen

vom Rauchrohre durchzogenen Trockenraum D. Der

Auspuffdampf erwärmt das im Maschinensockel aufgespeicherte Speisewasser. Die

Maschine ist mit Riemenscheibenschwungrad, auf ein Drosselventil wirkendem

Regulator, Speisepumpe, Speisewasservorwärmer W,

Speiseventil S und Abblaseventil A versehen.

Der Niederdruckmotor von H. Davey in Leeds (* D. R. P.

Nr. 35692 vom 9. December 1885) hat einen über dem Kessel stehenden Behälter k für das verbrauchte Kühlwasser und einen gleich hoch

stehenden Behälter l für das Condensationswasser,

welches aus dem Oberflächencondensator dorthin steigt. Durch eine Verbindungsöffnung

beider Behälter wird der Wasserstand in beiden gleich hoch gehalten. Das

Condensationswasser flieſst aus dem Behälter l in den

Kessel zurück und wird dabei der Verlust durch den Betrieb aus dem Kühlwasser

ersetzt, während der Kesselwasserstand durch geeignete Vorrichtungen stets auf

gleicher Höhe gehalten wird. Die Anordnung ist aus der Figur ohne weitere Erklärung

zu ersehen und sei nur noch daran erinnert, daſs diese Motoren mit ganz geringem

Ueberdrucke betrieben werden (vgl. 1886 259 * 1), der

durch die Höhe der Wassersäule zwischen dem Wasserstande im Kessel und im Behälter

l bedingt und durch das Sicherheitsventil t geregelt wird. Der geringe Druck ermöglicht die

Anwendung flacher Kesselröhren und bietet an sich schon Sicherheit gegen Explosion.

Selbst im Falle das Sicherheitsventil versagte, würde keine Gefahr eintreten, da das

Kesselwasser bezieh. der Dampf durch das zum Behälter l

führende Rohr entweichen würde (vgl. 1886 259 * 1).

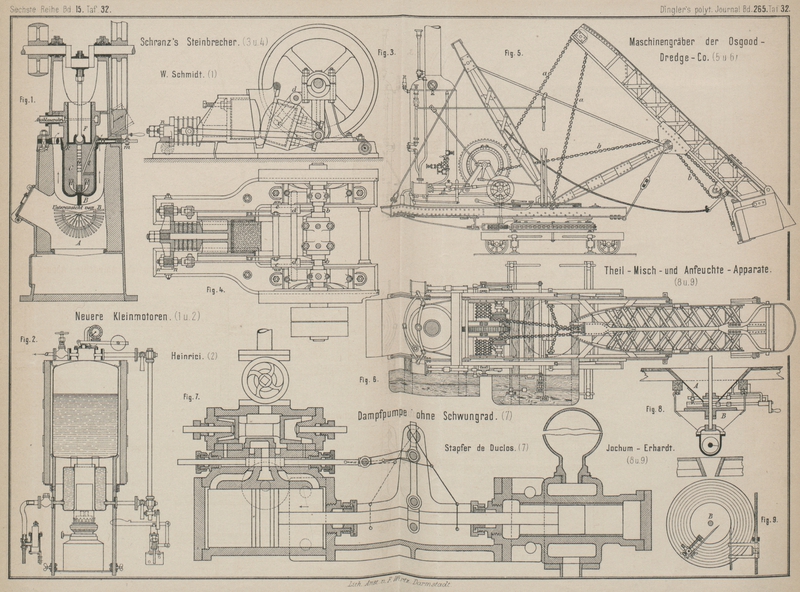

Schmidt'scher Dampfmotor für das

Kleingewerbe. Nach einem Vortrage des Herrn Rothe im Sächsisch-Anhaltinischen Bezirksverein deutscher

Ingenieure hat man bei den Kleinmotoren zwei Arten zu unterscheiden: solche

für ganz kleine Kräfte, bis höchstens 1 Pferdestärke und solche von 1 Pferdestärke

und darüber.

Bei ersteren Motoren sind die Haupterfordernisse: Leichtigkeit in der Handhabung,

Sicherheit in der Bedienung, Einfachheit in der Construction und schnelles Anheizen.

Der Umstand, daſs sie der letzten Anforderung nicht gut entsprechen, hat die

Einführung der Gas-, Erdöl- und Heiſsluftmaschinen für kleine Kräfte wesentlich

unterstützt.

Bei den Motoren über 1 Pferdestärke treten diese Fragen nicht so stark in den

Vordergrund, und wird bei ihnen mehr auf Durchbildung der Construction, Preis der

Anschaffung, sowie vor Allem auf Billigkeit des Betriebes geachtet; daher finden

hierfür die Dampf- und Gaskraftmaschinen am meisten Anwendung.

Bei den kleineren Motoren treten die Kosten für den Brennstoff gegen die Einfachheit

der Construction und der Bedienung zurück; es sind daher Constructionen, deren

Wartung genaue Kenntniſs und besondere Aufmerksamkeit erfordert, für derartige

kleine Betriebe auszuschlieſsen. Jeder Arbeiter muſs ohne weitere Vorkenntniſs nach

kurzer Anweisung im Stande sein, den Motor zu bedienen, welcher im laufenden

Betriebe eine besondere unausgesetzte Aufmerksamkeit nicht erfordern darf.

Der Gewerbemotor von Wilhelm

Schmidt in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 40162 vom 7. November 1886) (Fig. 1 Taf. 32)

ist gedrungen gebaut, höchst einfach und kräftig in seiner Construction, die

beweglichen Theile aufs Aeuſserste vermindert und Stopfbüchsen mit Verpackungen

gänzlich vermieden; er ist leicht aus einander zu nehmen behufs Besichtigung und

Reinigung der einzelnen Theile.

Dem Motor liegt das Verfahren der sofortigen Verdampfung der stoſsweise eintretenden

Wassermengen zu Grunde, und ist das mit jedem Hube der Maschine dem Kessel

zugeführte Speisewasser so bemessen, daſs es zur Bildung der für den Kolbenhub

erforderlichen Dampfmenge ausreicht.

Die Nachtheile der bisher zu solcher Verdampfung benutzten Dampfentwickler gipfelten

in der schweren Zugänglichkeit der Räume, in welchen die Dampfentwickelung

stattfand, welche sich in Folge dessen je nach der Zusammensetzung des zur Speisung

benutzten Wassers in kürzerer oder längerer Zeit verstopften und Erneuerung

erforderten. Die einfache Art, den Dampferzeuger zu öffnen, und die vollständige

Zerstäubung des Speisewassers im Verdampfungsraume, sind wesentliche Vorzüge der Schmidt'schen Construction.

Die Maschine ist einfach wirkend; die Aufwärtsbewegung des Kolbens wird durch den

plötzlich sich entwickelnden Dampf, die Rückwärtsbewegung durch das Schwungrad

bedingt.

Der Motor besteht im Wesentlichen aus vier Theilen: Dem Verbrennungsherde

A (Fig. 1 Taf. 32), dem

Rippenheizkörper B, dem Isolircylinder C und der eigentlichen Maschine mit Zubehör.

Zur Feuerung kann jeder Brennstoff benutzt werden; er wird, wie bei Füllöfen,

seitlich in den Verbrennungsherd eingeschüttet. Der Feuerherd ist aus einem mit

Chamotte ausgefütterten guſseisernen Mantel gebildet. Als obere Deckplatte legt sich

die wagerechte Flansche des Rippenheizkörpers auf, worauf sich das cylindrische

Gestell für die Schwungradlager aufbaut.

Der Dampf- und der Isolircylinder sind aus einem Stücke hergestellt und in den

Rippenheizkörper eingeschraubt. Die Heizgase umspülen erst den Rippenheizkörper, im

weiteren Aufsteigen den Dampfcylinder, diesen gleichzeitig erwärmend, und gelangen

durch eine seitlich am Gestelle angebrachte Abzugsöffnung mittels eines

Zwischenrohres in die nächstgelegene russische Röhre.

Die Steuerung wird durch den Kolben bewirkt. In die Umfange der mit einander fest

verbundenen Dampf- und Pumpenkolben F und G sind über einander liegende Labyrinthdichtungsringe

in gröſserer Anzahl eingedreht. Zwischen dem ausgedrehten Inneren des

Rippenheizkörpers und dem Isolircylinder ist ein Zwischenraum von nur 1mm.

Der Isolircylinder C ist nach dem Mittel durchbohrt und

am unteren Ende mit Ventilsitz und -Kegel versehen, welcher durch eine Feder

geschlossen gehalten wird. Neben dem Ventile, auſserhalb der Bohrung, ist im

Isolircylinder eine Aushöhlung H angebracht, deren

Volum etwa ⅓ des Dampfcylinderinhaltes ist, gemessen vom untersten Punkte bis

Unterkante der Dampfaustrittsöffnung J. Das Innere des

Dampfcylinders mit dem Zwischenraume zwischen Isolircylinder und Rippenheizkörper

ist durch kleine Kanäle k verbunden.

In den Isolircylinder ist ein Kanal l eingebohrt, durch

welchen das Speisewasser eintritt, dessen Zutritt durch den auſsen befindlichen Hahn

m geregelt wird, welchem es aus einem etwa 1m höher stehenden offenen Behälter zuflieſst. Der

Durchmesser des Pumpenkolbens G ist so bemessen, daſs

für jeden Hub so viel Speisewasser, als zur Erzeugung der für einen Kolbenhub

erforderlichen Dampfmenge nöthig ist, durch das Ventil in den Raum zwischen C und B gepreſst wird. Zum

Einstellen des Motors auf eine bestimmte Kraftleistung und als Regulator dient der

Hahn m, dessen Stellung für eine bestimmte

Arbeitsleistung so geregelt werden kann, daſs bei normalem Gange mit jedem Hub genau

die erforderliche Wassermenge zutritt. Wenn bei Verringerung des Widerstandes der

Motor schneller zu laufen anfängt, so wird bei gleichbleibender Hahnstellung und

Druckhöhe für jeden Hub eine kleinere Wassermenge unter den Pumpenkolben G treten; die Kraftentwickelung wird in Folge dessen

nachlassen und der Motor nach kurzer Zeit seine normale Geschwindigkeit wieder

erreicht haben. Der Hahn m dient zugleich als

Absperrventil für die Maschine.

Die in dem unteren Ende des Isolircylinders angebrachte Höhlung H ist von wesentlichem Einflüsse; sie dient als

Compressionsraum und bewirkt hierdurch gleichzeitig das feine Zerstäuben des

Speisewassers im Verdampfungsraume zwischen B und C. Um die Vorgänge bei einer Umdrehung der Kurbelwelle

klarzulegen, denken wir uns den Kolben in der Stellung, daſs ein vollständiger

Abschluſs des Ausblaserohres J stattfindet. In dieser

Stellung ist gleiche Spannung im Cylinder unterhalb des Kolbens sowie in dem

Zwischenraume zwischen C und B und im Hohlraume H. Bei der Abwärtsbewegung

des Kolbens wird der Dampf zusammengedrückt bis zu etwa 3at bei der tiefsten Kolbenstellung. Mit dem Kolben

F hat auch der Kolben G gleiche niedergehende Bewegung und drückt, so lange er sich oberhalb der

Einmündung des Kanales l befindet, das in die Bohrung

eingetretene Wasser durch den Hahn wieder zurück, da das Fuſsventil durch höheren

Druck geschlossen ist. Nach Abschluſs des Kanales l

wird das noch in der Bohrung befindliche Wasser nach unten gedrückt, öffnet das

Fuſsventil und tritt in den Raum zwischen C und B. Dieser Augenblick fällt nahezu mit der tiefsten

Stellung des Kolbens F zusammen. Bei der nun

beginnenden Rückwärtsbewegung der Kolben F und G tritt die Compression in Wirksamkeit, schlieſst das

Fuſsventil, und der sich schnell ausdehnende Dampf zerstäubt das in dem Raume

zwischen B und C

eingepreſste Wasser. Dieser Zwischenraum ist der Verdampfungsraum; das in diesem

Ende zerstäubte Speisewasser kommt in unmittelbare Berührung mit den stark geheizten

Wänden des Rippenheizkörpers B und den Wandungen des

Isolircylinders C, verdampft und liefert somit die

Kraft zu weiterem Auftriebe des Dampfkolbens.

Sobald die Höhe des Dampfaustrittrohres J erreicht ist

und dieses sich zu öffnen anfängt, beginnt die Expansion; der Kolben setzt die

erhaltene Aufwärtsbewegung bis zum höchsten Punkt fort; die niedergehende Bewegung

wird durch die im Schwungringe des Schwungrades angesammelte Kraft vermittelt.

Nachdem der Kolben seine niedergehende Bewegung bis zum Abschlusse des

Austrittskanales fortgesetzt hat, beginnt das Wechselspiel der Arbeit von Neuem, wie

vorher erläutert.

Aus dieser Beschreibung geht die Einfachheit des Motors hervor; die Selbststeuerung

durch den Dampfkolben vereinfacht die Construction, ebenso ist der Regulator der

denkbar einfachste. Die beweglichen Theile sind aufs Aeuſserste vermindert,

desgleichen ihre Abnutzung durch die Construction der Pleuelstangenköpfe und der

Schwungradwellenkörper, während die des Dampf- und Pumpenkolbens sowie der

zugehörigen Cylinder kaum zu berücksichtigen ist.

Die Reinigung des Rippenheizkörpers und der Züge kann in der Betriebspause

vorgenommen werden, und sind zu diesem Behufe nur in dem Zwischenraume zwischen dem

Dampfcylinder und dem Lagergestelle lose eingelegten und den oberen Abschluſs des Zugkanales

bildenden Halbkreisringe abzuheben, so daſs Flugasche und Rufs mittels Bürsten

entfernt werden können.

Sollte sich durch den Verdampfungsvorgang im Zwischenraume C und B und deren Wandungen Kesselstein

angesetzt haben, so ist er mit Leichtigkeit zu entfernen, indem nach

Wagerechtstellung der Kurbelwelle und Abkuppelung der Pleuelstange der Dampfcylinder

mit dem Isolircylinder zusammen aus dem Rippenheizkörper ausgeschraubt werden kann.

Es ist dann sowohl die innere Wandung des Rippenheizkörpers als auch die äuſsere des

Isolircylinders zugänglich.

Durch die Construction des Rippenheizkörpers ist die Aufnahme der aus dem Brennstoffe

entwickelten Wärme erleichtert; ferner kommen die abziehenden Rauchgase durch

Erwärmung des Dampfcylinders vor ihrem Austritte nochmals zur Geltung. Vor

Inbetriebsetzung ist der Heizkörper entsprechend anzuheizen, wobei die Kurbel in die

oberste Stellung zu drehen ist, so daſs der Dampfaustrittskanal J geöffnet ist. Falls der Motor während der Arbeitszeit

stillgestellt werden, die Feuerung des Kessels jedoch in Betrieb bleiben soll, um

die Räume zu heizen, ist die Kurbelwelle in die vorher beschriebene Lage zu drehen,

dann tritt das Speisewasser durch den Ueberdruck aus dem Behälter ununterbrochen in

die Bohrung des Isolircylinders C und in den

Verdampfungsraum, wird durch die von dem Rippenheizkörper aufgenommene Wärme

verdampft, und der Dampf entweicht durch das Ausblaserohr. Er kann dann, wie der

Abdampf, zu weiteren technischen Verwendungen benutzt werden.

Nach Mittheilung des Erfinders hat sich der Motor bereits in der Praxis bewährt,

wenngleich noch verschiedene Punkte der Vervollkommnung bedürfen; das gilt besonders

von dem Material der äuſseren Umhüllung des Isolircylinders, da es aus anderen

Gründen vortheilhaft ist, den Dampfcylinder mit dem Isolircylinder selbst aus einem

Stücke herzustellen.

Fig. 1., Bd. 265, S. 587Eine Neuerung an diesem Motor bringt * D. R. P. Nr. 40040 vom 14. Juli

1886, welche durch nebenstehende Textfigur 1

erläutert wird. Hiernach steht ein mit centraler Wasserzuführung versehenes Gefäſs

D mit einem aus einem schlechten Wärmeleiter bestehenden Füllkörper

F zum Zwecke schneller Verdampfung des

Speisewassers in Verbindung. Der Compressionsraum e

dient zur Vertheilung des Speisewassers durch die nach dem Hubwechsel erfolgende

Expansion des comprimirten Dampfes.

Kleinmotor von Heinrici. Ueber diesen Motor hat D. p. J. 1884 253 * 261

bereits berichtet. Inzwischen hat der Erfinder an den Kesseln mehrfache

Verbesserungen ausgeführt, über welche in dem Sächsischen

Bezirksverein deutscher Ingenieure Herr Merbach unter Vorzeigung eines solchen Kessels und Vorlegung der Zeichnung

(Fig. 2

Taf. 32) das Nachstehende mittheiltVgl. Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, 1887 S. 613.:

Die Dampfkessel sind aus Kupfer getrieben und hart gelöthet; sie bestehen aus dem

Unter- und Oberkessel. In den Unterkessel hinein schiebt man den Cylinder der zur

Heizung bestimmten Erdöllampe bis an dessen Kröpfung, wodurch alle der Lampe

entströmende Wärme zur Dampfbildung ausgenutzt wird. Der Oberkessel empfängt die

strahlende Hitze des Cylinders. Ein solcher Kessel hat ¼qm Heizfläche, die stetig und kräftig von der Erdölflamme bestrahlt

wird.

Der Sicherheit halber wird jeder Kessel von der Behörde geprüft, und zwar kalt auf

8at; es kann dann der Kessel mit 4at Dampfüberdruck betrieben werden. Ein Kessel

enthält etwa 19l Wasser und wird mit ⅗ seines

Inhaltes, also 11l angefüllt und dann geheizt.

Für gröſsere Kraftleistungen, für welche ein solcher

Kessel nicht ausreicht, sind deren mehrere, in Dampf- und Wasserraum verbunden, mit

einander zu betreiben. Nach Angabe des Erfinders verbreiten die Kessel weder Hitze

(?) noch Geruch, können in jedem Zimmer, Laboratorium, physikalischen Kabinet und wo

immer Aufstellung finden. Der Bedarf der Erdölflamme ist 160g stündlich, für 10 Stunden also 1k,6 im Werthe von 40 Pf.

Ueber die Leistungen und Kosten seiner Kessel macht der Erfinder folgende

Angaben:

Ein Kessel mit einer Flamme

auf 2at geprüft und von ¼qm Heizfläche kann eine Nähmaschine o. dgl.

treiben; zu dem Zwecke kann eine Dampfmaschine mit feststehendem Cylinder und Kessel

neben der Arbeitsmaschine Aufstellung finden. Eine solche Anlage kostet 200 M. Der

Kessel hat Wasserstandszeiger, Sicherheitsventil, Rückfallventil, Speisepumpe,

Dampfabsperrventil bezieh. Manometer.

Zwei Kessel mit zwei

Flammen, für die doppelte Leistung, kosten mit der Dampfmaschine zum Betriebe fertig

montirt 300 M.

Vier Kessel mit vier

Flammen bilden diejenige Anlage, welche am meisten verlangt wird, dieselben stehen

auf einem Bocke, was für den Versandt bequem ist. Mit diesem Heinrici-Motor erreicht man eine Arbeitsleistung von ¼ Pferdekraft. Preis

der vierflammigen Anlage mit Dampfmaschine 400 M.

Herr Merbach berichtet ferner, daſs auf den Antrag, die

Inbetriebnahme solcher Kessel unbeanstandet zuzulassen, und bezüglich der

Sicherheitsvorrichtungen Erleichterungen zu gewähren, das Königl. Ministerium des Innern zu Dresden laut Verordnung vom 4. Januar

1886 folgenden Bescheid ertheilt habe:

„Das Königl. Ministerium des Innern muſs Bedenken

tragen, diesem Antrage stattzugeben, da § 17 der erwähnten Bekanntmachung eine

Dispensationsertheilung nur für einzelne Fälle, nicht aber für ganze Kategorien

von Dampfkesseln, im Sinne dieser Bekanntmachung nachläſst, für welche es

ohnehin im vorliegenden Falle an einer genauen Begriffsbestimmung gebricht.“

In Folge dieser Entscheidung werden die Heinrici-Kessel

amtlich mit 8at Probedruck abgepreſst und mit den

gesetzlichen Sicherheitsvorrichtungen versehen concessionirt werden müssen.

Zwerg-Dampfmotor mit Gasfeuerung. Der der Firma C. Pieper in Berlin patentirte sogen. Zwergmotor,

welcher in D. p. J. 1886 259

* 8 beschrieben ist, hat durch die denselben ausführende Firma Friedrich und Jaffé in Wien (* D. R. P. Nr. 35881 vom

19. Januar 1886) eine Abänderung derart erfahren, daſs die Steuerung nicht mehr durch Ventile, sondern einen Kolbenschieber stattfindet und das zum Betriebe nöthige aus flüssigem

Kohlenwasserstoffe erzeugte Gas durch eine besondere Heizvorrichtung gebildet

wird.

Fig. 2., Bd. 265, S. 589Fig. 3., Bd. 265, S. 589Der Kessel B in Vasenform enthält das zu

verdampfende Wasser und ist oben durch ein Sicherheitsventil geschlossen, bei dessen

Oeffnen der austretende Dampf die Pfeife b zum Ertönen

bringt. Der entwickelte Dampf tritt in das Rohr d über

und strömt von hier durch die Oeffnungen d1 und die Bohrung d2 des die Verlängerung des Kolbens D bildenden Cylinders in den Raum c. Bei der im Sinne des angegebenen Pfeiles erfolgenden

Bewegung der Maschine befindet sich die Lenkstange h

beim Abwärtsgange des Kolbens im Ausschlage nach links und beim Aufwärtsgange nach

rechts. Der an der Stange h befestigte Steuerdaumen h1 schwingt in ersterem

Falle nach abwärts, in letzterem nach aufwärts, wodurch eine Verschiebung des im

hohlen Kolben D verschiebbaren, dampfdicht eingepaſsten

Vertheilungsschiebers E bewirkt wird, welcher von dem

in ein Auge desselben eingreifenden Daumen mitgenommen wird. Senkt sich der

Schieber, so strömt der Dampf von e durch die im Kolben

ausgebohrten Winkelkanäle d4 über den ersteren und treibt ihn nach abwärts. Die Einströmung dauert

fort, bis die Kurbel im linken Hub steht; hierbei hat sich der Kolben so weit

gesenkt, daſs die Oeffnungen d1 gerade in den cylindrischen Führungskanal c eingezogen werden, wodurch die Dampfeinströmung

abgeschnitten ist und Expansion eintritt. Diese dauert fort, bis die Kurbel den

unteren todten Punkt durchlaufen hat. Bei dem darauffolgenden Rechtsaufwärtsgange

der Pleuelstange (Textfig. 3) hebt sich der Schieber

so weit, daſs der über dem Kolben befindliche expandirte Dampf durch die

Winkelkanäle d4 und von

hier durch die Längsnuthen e2 des Schiebers E in den Raum treten kann, in

welchem sich die Kurbelscheibe befindet, um von hier durch die Oeffnungen a rings um den Kessel B

auszutreten und sich hier mit der aus den Oeffnungen a

herausbrennenden Heizflamme zu mischen. Diese wird entweder durch Spiritus erzeugt,

welcher in den Hohlraum a2 des Maschinengestelles eingefüllt wird und von welchem Brennerdochte zu

den Oeffnungen a führen, an denen sie angezündet

werden; oder es führt vom Hohlraume d2 ein Stutzen zu einer Gasleitung, welche bei den

Oeffnungen a entzündet wird und in Gemeinschaft mit dem

bei o austretenden Kesseldampfe eine Gasfeuerung zur

Kesselheizung bildet. Bei den Oeffnungen f der Schale

F strömt die zur Verbrennung nöthige frische Luft

zur Heizflamme.