| Titel: | Instrument zur Verzeichnung rechts- und linksläufiger Spiralen sowie der zugehörigen Spiegelbilder (Volutenzirkel). |

| Autor: | Adolf Härtung |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 12 |

| Download: | XML |

Instrument zur Verzeichnung rechts- und

linksläufiger Spiralen sowie der zugehörigen Spiegelbilder (Volutenzirkel).Deutsches Reichs-Patent Nr. 40855.

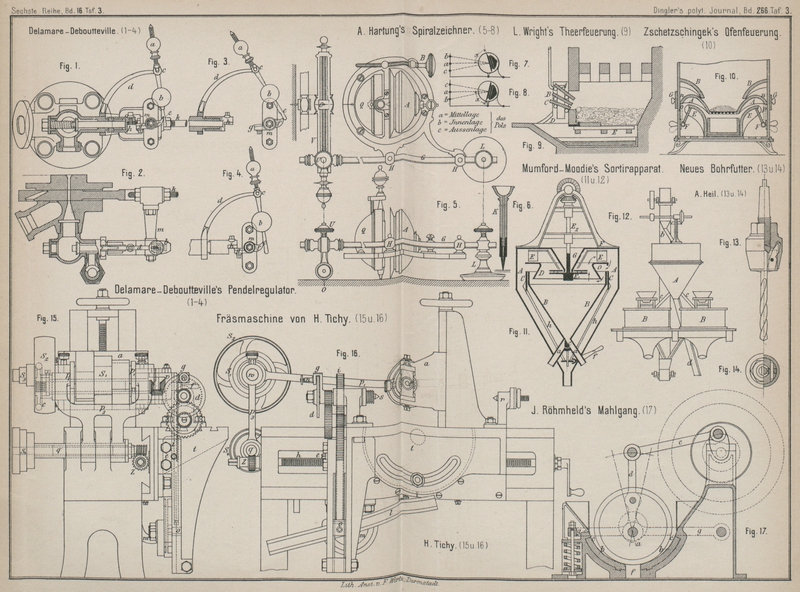

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Instrument zur Verzeichnung rechts- und linksläufiger

Spiralen.

Nachstehend beschriebenes Instrument dient zur Aufzeichnung von Volutenformen jeder

Gröſse. Seine Anwendung ist eine bequeme und erscheint geeignet, das mühsame und

zeitraubende Entwerfen solcher Formen aus freier Hand vollkommen zu ersetzen. Das

Instrument genügt auch künstlerischen Anforderungen insofern, als der Entwerfende in

der Lage ist, durch geeigneten Gebrauch von zwei mit einander in Wechselwirkung

stehenden Einstellungsvorrichtungen den Verlauf der entstehenden Curven seinen

Absichten in jedem einzelnen Falle anzupassen.

Das Laufrad A (Fig. 5) rollt mit

schneidenförmigem Rand auf der Zeichenfläche und läſst sich durch die

Mikrometerschraube B innerhalb der als ausreichend

erkannten Grenzen unter beliebigem Winkel zur Führungsstange G, an welcher es mittels der Ansätze H seiner

Lagervorrichtung leicht entlang gleitet, einstellen. Der Radmittelpunkt bewahrt

dabei unverändert seine Entfernung von G. Die Achsen

von A und G befinden sich

in gleicher Höhenlage, parallel zur Zeichnung. Den für die Verwendbarkeit zu

künstlerischen Zwecken wesentlichsten Theil des Instrumentes bildet die an G rechtwinkelig angestellte Polführung V. In ihr läſst sich mittels Schraube die Polspitze O, welche in das Zeichenpapier hineingedrückt wird,

beliebig verschieben. Der Zeichenstift wird in einer Hülse vor der Radmitte gleitend

geführt und erhält genügende Belastung durch das Gewichtstück Q. Letzteres wird ganz entbehrlich bei Anwendung des

bei K im Durchschnitt dargestellten Tuschestiftes,

dessen Einrichtung auf der Capillarität enger Röhren beruht.

Stellt man bei Mittellage des Pols, d.h. jener Lage desselben, bei welcher er sich

auf der durch den Radfuſspunkt zur Führungsstange parallel gelegten Graden, der

Gleitlinie, befindet (vgl. a

Fig. 7 und

8), das

Rad unter beliebigem Winkel zu dieser Geraden ein und führt das freie Ende L von G im Kreise um den

Pol herum, so kann das Rad der Kreisbewegung nicht folgen, sondern gleitet in Folge

seiner Schrägstellung an G entlang. Es bewegt sich auf

den Pol zu, wenn die Drehung nach der Seite erfolgt, auf welcher Rad und Gleitlinie

einen spitzen Winkel einschlieſsen, es entfernt sich vom Pol bei entgegengesetzter

Drehung und durchläuft dabei zu Folge der Unveränderlichkeit seines Neigungswinkels

zum Radius vector eine logarithmische Spirale. Der Zeichenstift bewegt sich in

nahezu derselben Curve. Die Gangweite der einzelnen Windungen verengt sich nach dem

Pol zu und verschiedene Winkelstellungen des Rades ergeben verschiedene Curven.

Wenn schon die Zahl der so erzielbaren Spiralen unbegrenzt und die Krümmung der

Curven eine durchaus tadellose, weil stetige ist, so genügen letztere den

Anforderungen, welche der Techniker stellen darf, doch nicht in allen Fällen.

Beispielsweise stellt sich bei Nachbildung der meisten aus der Antike überlieferten,

oder bei der weiteren Durchbildung der aus freier Hand vorskizzirten Voluten häufig

schon nach dem ersten Umlauf die Notwendigkeit heraus, den weiteren Verlauf der

Curve nach anderem Gesetze erfolgen zu lassen, als dem für die logarithmische

Spirale geltenden, bei welcher die Aenderung des Radius proportional der

durchlaufenen Bogenstrecke vor sich geht. Um diese Aenderung des Radius ganz nach

Erfordern in gröſserem oder geringerem Maſse fortschreitend zu verstärken oder

abzuschwächen, bedient man sich der Polverlegung, d.h. der seitlichen Verschiebung

des Pols aus der Mittellage heraus. Hierbei wird der Winkel zwischen Rad und Radius

vector sich stetig um so schneller ändern, je mehr das Rad, sich auf der Gleitlinie

entlang rückend, dem Pole nähert, und zwar bewegt sich diese Aenderung in um so

weiteren Grenzen, je gröſser die Pol Verlegung gewählt wird. Um sich von vorn herein

über den Einfluſs der Verlegung des Pols Rechenschaft geben zu können, hat man zu

unterscheiden zwischen Innenlage, d.h. jener Stellung b, bei welcher der Pol sich innerhalb des durch Gleitlinie und Stirnseite des

Rades begrenzten spitzen Winkels a befindet und

Auſsenlage, bei welcher der Pol seine Stellung c

auſserhalb des bezeichneten Winkels auf der anderen Seite der Gleitlinie hat. Die

Innenlage bewirkt, je mehr sich das Rad dem Pole nähert, fortgesetztes Spitzerwerden

des Winkels zwischen Rad und Radius vector und damit eine nach innen hin zunehmende

Erweiterung der Windungsabstände im Vergleich mit den entsprechenden der

logarithmischen Spirale, eine Erweiterung, die schlieſslich so weit getrieben werden

kann, daſs sich die Abstände der äuſseren Umläufe absolut kleiner ergeben als die

der inneren, doch ist bereits mit jenen Formen, deren sämmtliche Windungsabstände

als unter sich gleich erscheinen, die äuſserste Grenze der für Architekturzwecke

verwendbaren Curven erreicht. Die Auſsenlage des Pols ermöglicht es, den Winkel

zwischen Rad und Radius vector durch die Zwischenlage des rechten Winkels hindurch,

vom spitzen zum stumpfen, oder umgekehrt, zu ändern. Die Folge hiervon ist, daſs

sich an der Stelle, wo das Laufrad rechtwinkelige Lage zum Radius vector einnimmt,

ein Kreis ergibt, dem sich von auſsen und innen je ein Curvenzweig in asymptotischen

Windungen anschlieſst. Während der innere Zweig der so erzielten Curven für

Architekturzwecke keinen Werth haben kann, läſst sich von dem: äuſseren häufig mit

Vortheil Gebrauch machen.

Die Herstellung des genauen Spiegelbildes einer mit dem Instrument gezeichneten

Volute, wichtig aus dem Grunde, weil in der Ausführung äuſserst selten eine Volute

ohne ihr Gegenbild auftritt, erreicht man sehr einfach ohne nochmaliges Einstellen durch Umlegen der

ganzen Einrichtung in der Weise, daſs man das Laufrad mit seiner Lagervorrichtung

über die Führungsstange nach der entgegengesetzten Seite hinüberschlägt und die

Polführung nach Lösen der Schraube U im Sinne einer

Horizontaldrehung von 180° umstellt.

Es ist leicht ersichtlich, daſs sich das Instrument auch zum Schlagen von Kreisen

verwenden läſst und damit einen besonderen Stangenzirkel entbehrlich macht, wenn man

das Laufrad rechtwinkelig zum Radius einstellt oder zweckmäſsiger dem Rade ein

geringes Bestreben nach auſsen zu rollen ertheilt, es gleichzeitig aber hieran durch

die vorgesetzte Fuſsscheibe L hindert.

Die Anfertigung der Instrumente hat Unterzeichneter der mechanischen Werkstatt des

Hrn. Th. Buddendorff in Berlin, Schützenstraſse 53,

übertragen. Der Preis stellt sich bei Ausführung in Neusilber und vernickeltem

Messing auf 40 M. für das Stück. (Centralblatt

der Bauverwaltung vom 3. September 1887.)

Adolf Härtung, Reg.-Baumeister.

Tafeln