| Titel: | Neuerungen an Kolben- und Stopfbüchsen-Dichtungen. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 49 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Kolben- und

Stopfbüchsen-Dichtungen.Vgl. Richards 1877 226 *

459. Kuërs 1878 230 446.

Sautter 1882 246

344. Prior, Lockwood und Carlisle 1882 246 * 447. Gubbins 1883

250 328. Taylor 1885

255 * 257. Taylor, Durham

und Churchill 1885 257 * 175. Haythorn 1887 264 *

473.Girdwood 1874 212 * 277.

Michelsen 1874 212

435. Furness 1874 214 *

279. Katzenstein 1876 221 * 291. 1883 250 * 290. Ley und Pinker 1876 222

* 422. Jellinghaus 1878 230 446. Holdinghausen 1879 233 * 115. Steding 1879

233 * 445. Faull

1880 237 * 261. Hanuschka 1881 241 * 244. Pollock 1883 247 264.

Jerome 1884 252 *

451. Smith und Marshall 1885 256 * 328. Sleeper und Normand 1886 258 * 433.

Patentklasse 47. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 4 und 5.

Neuerungen an Kolben- und Stopfbüchsen-Dichtungen.

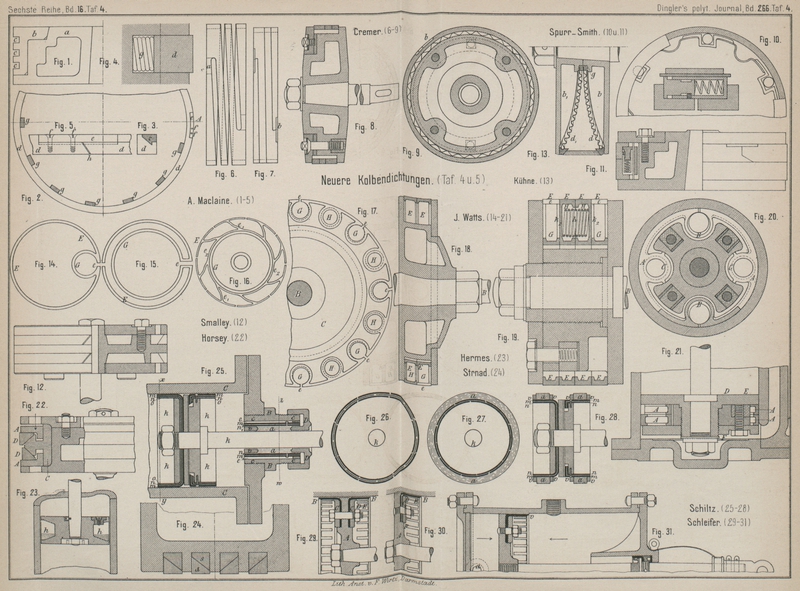

I. Kolbendichtungen. Die als empfehlenswerte bekannten

Ramsbottom'schen Kolben will A. Mac Laine dadurch noch verbessert haben, daſs er die

Ringe dieses Systems durch Spiralfedern andrückt. Diese sind unter den Ringen in

geeigneter Entfernung angebracht und ruhen in einfachen Ausbohrungen. Es soll durch

diese Construction der bekannte Uebelstand beseitigt werden, daſs die Ramsbottom'schen Ringe gern mit ihren Enden

verhältniſsmäſsig stärker andrücken, als mit dem übrigen Theile, wie es fast jeder

ausgeschlissene Ramsbottomring bestätigt. Diesen Kolben

zeigen unsere Fig.

1 bis 5 mit den zugehörigen Schnitten Fig. 3 nach A durch die Zunge, Fig. 4 durch die

Spiralfeder, Fig.

5 zeigt die Zungenverbindung am Stoſse der Ringenden, aus bronzenen

Zungenstücken und Bronzeschrauben bestehend. Um das Einsetzen zu erleichtern kann

ein Hilfsring verwendet werden. Der Erfinder empfiehlt diese Kolben für Durchmesser

von 30'' und mehr, und hält zwei Ringe für genügend, da jeder für sich schon dicht

abschlieſse. Zwei Ringe sollen bei einem Kolben von 42'' Durchmesser befriedigend

gewirkt haben. Nach Iron vom 4. März 1887 werden diese

Kolben von der Mac Laine's Patent Perfect Piston Comp.

in Belfast angefertigt. Unsere Quelle erwähnt noch, daſs bei Anwendung eines solchen

Kolbens von 42'' eine Kohlenersparniſs von 20 Proc. gegen den Verbrauch bei einem

früheren Kolben anderer Construction eingetreten sei. In einem anderen Falle soll

bei einem 12zölligen Cylinder und 80 Pfund Dampfdruck nach nahezu dreijährigem

Gebrauch und fortwährend dampfdichtem Schluſs die Reibung und dementsprechend der

Verschleiſs in den Ringen so unbedeutend gewesen sein, daſs letztere sich in dem

Trennungsschlitz nur 1/16 Zoll öffneten. Das wäre allerdings ein selten gutes Resultat.

Cremer construirt (nach „Dampf“, 1886 Nr. 18) seine selbstspannenden Kolbenliderungsringe in

Spiralform mit parallelen Kopfflächendichtungs-platten und gewelltem Centerring

(Fig. 6

bis 9). Er

geht dabei von dem Grundgedanken aus, daſs bei den früheren Constructionen die

örtliche Pressung gegen die Cylinderwandung nicht gleichmäſsig sei, so daſs Ringe

und Cylinder sehr bald unrund laufen, dann eine Abdichtung überhaupt nicht mehr

stattfinde. Andererseits sollen sich die Reibungsverluste wegen zu starker Federkraft

meist viel zu hoch beziffern. Diese Mängel cylindrischer Ringe führten zur

Construction der spiralförmigen Liderungsringe, welche zuerst auf entsprechend

gröſsere Durchmesser vorgedreht, dann schraubenförmig durchgestochen,

aufgeschnitten, am Umfange sowohl als in centraler Richtung zusammengewunden und in

diesem Zustande am Umfange, Bohrung und an den Kopfflächen auf Maſs gearbeitet

worden. Zur Abdichtung und Auffangung der Stöſse an den Kopfflächen dienen die

Deckplättchen b. Der zwischen Spirale und Kolbenkörper

gelegte gewellte Blechring (Fig. 9), welcher den

Kolben centrirt und tragen hilft, verhütet das Zusammendrücken der Spirale vom hohen

Dampfdruck auf den todten Punkten und Ausschleiſsen der Stopfbüchsen und Grundringe.

Beim Auseinanderfedern übt der spiralförmige Ring vermöge seiner groſsen Länge

überall einen gleichmäſsigen, leichten Druck gegen den Cylinder aus und bleibt

naturgemäſs in der Abnutzung genau rund.

Die Gleichmäſsigkeit des Verschleiſses wird noch unterstützt durch ein beständiges

Rotiren des Ringes im Cylinder, und es sichert dieser Umstand neben einer geringen

Reibung des Kolbens eine genaue Dichtung. Die Eigenschaft des Rotirens der

Spiralringe kann in zweckmäſsiger Weise benutzt werden, um unrund gewordene Cylinder

zu runden; dies wurde bereits in vielen Maschinen ohne jede Betriebsstörung mit

bestem Erfolge ausgeführt. Man bediente sich für gedachten Zweck besonderer Ringe

aus hartem Material, um die scharfen Kanten derselben schabend wirken zu lassen. Für

normalen Betrieb wird eine zähe und zugleich weiche Mischung Guſseisen oder Metall

verwendet.

Die Spiralringe eignen sich sowohl für getheilte als ungetheilte Kolben, für

Dampfmaschinen, Dampfhämmer, Pumpen und Gasmotoren. Um für getheilte Kolben das

Einbauen der Ringe zu erleichtern, werden die Stöſse von innen verlascht und die

Verbindung im Cylinder herausgeschraubt. Das Einsetzen bei ungetheilten Kolben

geschieht auf gewöhnliche Weise.

Bei der Spurr und Smith'schen Kolbendichtung, Fig. 10 und 11

(Engineer, 1886 Bd. 62 S. 533) findet auſser der

Anpressung an die Cylinderwände noch ein Andrücken der beiden Dichtungsringe nach

der Längsrichtung des Cylinders statt, so daſs der Schluſs gegen Kolbenrand und

Kolbendeckel gesichert ist. Hierzu werden Spiralfedern benutzt, wie aus Fig. 11 und

der in gröſserem Maſsstabe herausgezeichneten Spiralfedereinrichtung ersichtlich

ist. Beide Dichtungen sind von einander unabhängig.

Der Smalley'sche Kolben (Fig. 12) ist im Engineer, 1886 Bd. 62 S. 183 beschrieben. Der Kolben

besteht aus einer mittleren Scheibe und zwei Deckeln, zwischen welche die Spannringe

eingelegt sind. Das Andrücken derselben wird durch den Cylinderdampf bewirkt,

welcher durch die Bohrungen der Deckel eintreten kann, wobei der ringförmige Kanal

allerdings die todten

Räume vermehrt. Dem Kolben wird gutes Arbeiten und geringer gleichmäſsiger

Verschleiſs zugeschrieben.

Der Kolben (Fig.

13) von Hermann Kühne in London (* D. R. P.

Nr. 36739 vom 11. Februar 1886) hat Dichtungsringe, welche sowohl nach auſsen gegen

die Cylinderwände, als auch in der Achsenrichtung gegen die Kolbendeckel bb1 mittels vertiefter,

gehöhlter Scheiben dd1

gepreſst werden, welche mit Wellen versehen sind und hierdurch Elasticität sowohl in

der Richtung der Kolbenradien, als auch in der Richtung der Kolbenstangenachse

entwickeln. Der Kolbenkörper besteht aus zwei Theilen, welche auf ihrer Nabe die

Unterlagsscheiben g tragen, durch deren Versetzung die

Spannung geregelt werden kann. Die Scheiben fassen prismatisch geformte

Liderungsringe, welche selbst gegen die Cylinderwände gedrückt werden, und wegen

ihrer prismatischen Form auch den zwischenliegenden Ring andrücken.

Die Kolben von J. Watts in Bristol (Fig. 14 bis 21) (* D. R.

P. Nr. 35363 vom 21. November 1885) haben gespaltene Metallringe, welche bewirken

sollen, daſs sich die Liderung in einem praktisch vollkommeneren Kreise ausdehne.

Die Enden des Spaltes werden durch ösenartige Theile verbunden, welche federartig

wirken, und den Ring nach auſsen drücken. Zweckmäſsig wird der Ring im Ganzen

gegossen und die Spalten nach der Bearbeitung eingeschnitten. Die Spalten der Ringe

sind versetzt. Verschiedene Ausführungsformen zeigen die Fig. 14 bis 16, die

weiteren Figuren stellen Ausführungen von Kolben nach dem erläuterten Grundgedanken

dar; wobei zu Fig. 19 noch erwähnt werden mag, daſs die Anlegung der Liderungsringe

durch eine zwischen die mittleren Ringe eingelegte Spiralfeder bewirkt wird, ähnlich

wie bei Spurr-Smith.

Die Dichtung (Fig.

22) von Horsey besteht aus einem um den

Kolbenkörper gelegten T-förmigen Ringe C, dessen Fuſs

prismatisch geformt ist; an dies Prisma legen sich die entsprechend geformten

Liderungsringe D, welche von zwei winkelförmigen Ringen

A, auf welche der durch die Deckelbohrungen

eintretende Cylinderdampf wirkt, an die Cylinderwand angedrückt werden.

Bei der Kolbendichtung (Fig. 23) von Eduard Hermes in Geestemünde (* D. R. P. Nr. 35531 vom

25. August 1885) erhalten die Kolben Hohlräume h, in

welchen verdampfbare Flüssigkeiten eingeschlossen sind, deren bei Erwärmung sich

entwickelnde Dämpfe die nach den Dichtungsflächen hin gelegenen biegsamen Wände des

Hohlraumes zwecks Dichtung an die Cylinderwand bezieh. an die Oberfläche der

Kolbenstange anpressen.

Dieselbe Construction verwendet der Patentinhaber nämlich auch für Stopfbüchsen.

Die in Fig.

24 dargestellte Dichtung von Strnad besteht

aus Doppelringen von prismatischem Querschnitt, der äuſsere derselben d besteht aus einem Material, welches in Rücksicht auf

günstigen Verschleiſs gewählt ist, während der innere Ring s die Spannung zu bewirken hat.

Die in Fig.

25 bis 28 dargestellte Construction von M. V.

Schiltz in Cöln (* D. R. P. Nr. 28257 vom 4. März 1884) dichtet durch den

Druck der Flüssigkeit und ist dem gebräuchlichen Lederstulp nachgebildet. Ein aus

weichem Metall hergestellter Stülp ist in eine Anzahl von Streifen geschnitten,

welche durch den Druck der Flüssigkeit angepreſst werden. Die schmalen Spaltfugen

sind durch die Lappen anderer Stulpe überdeckt und geschlossen. Die Wandstärke der

Stulpe wird dem Dampfdrucke entsprechend gewählt.

Die der Fugenüberdeckung dienenden zweiten Stulpen, die keinem Verschleiſs

unterliegen, werden aus sehr dünnem Blech von beliebigem Metall hergestellt, am

besten durch Metalldruck auf der Drehbank. Der äuſsere Stülp für einen Kolben wird

aus weichem Metall (Eisen oder Messing) hergestellt, weil dieses an der Innenfläche

des Cylinders wenig Reibung verursacht.

Da die Fugenerweiterung eine Undichtigkeit zur Folge haben kann, so wird diese

entweder durch Ueberfalzen, wie bei gewöhnlichen Kolbenringen, oder durch eingelegte

rechteckige Plättchen, oder durch Verzahnung beseitigt.

Der Kolbenstulp kann nach Fig. 28 auch mit einer

äuſseren Verpackung a oder weichen Kolbenringen

verbunden werden, welche durch die auf den Segmenten m

und n befestigten Ringe v

gehalten und mitgenommen sind.

Nach demselben Grundgedanken hat der Patentinhaber auch Stopfbüchsendichtungen

angeordnet.

Diese Kolbenconstruction hat den Vorzug, sowohl die Reibung am Cylinder und den

Verschleiſs des letzteren zu vermindern als auch den, daſs die Dichtung durch

Verschleiſs sich nicht vermindert, viel eher sich vermehrt, daſs also ein solcher

Kolben auſserordentlich haltbar und leicht zu repariren ist; natürlich verlangt er

eine sorgfältige Arbeit.

Eine ähnliche Anordnung ist von M. Schleifer in Berlin

getroffen und demselben durch * D. R. P. Nr. 34902 vom 29. März 1885 als Neuerung zu

dem vorhin beschriebenen Patent Nr. 28257 patentirt worden. Hierbei pressen

elastische, nach dem Rande hin zugeschärfte Finger DE

den cylindrischen Theil des ledernen Winkelstulpes B

beständig gegen die Cylinderwand. Wenn der Stülp unelastisch geworden ist, so

übernimmt die Pressung des Dampfes dessen Rolle. Die Figuren zeigen die Anordnung

für einseitigen und zweiseitigen Druck.

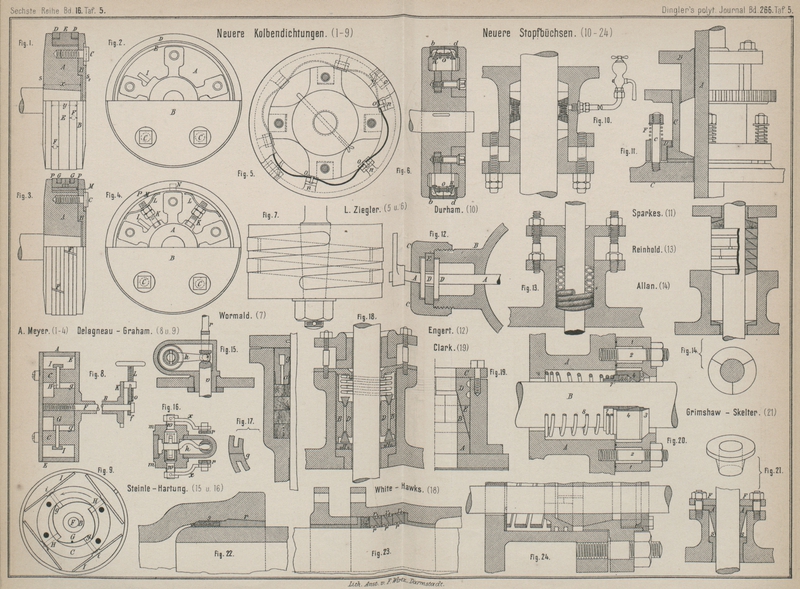

Eine Construction von A. Meyer, welche das mehr oder

weniger gewaltsame Aufbringen der Ramsbottom'schen

Ringe vermeidet, bringt der American machinist vom 11.

Juni 1887. Wie aus den Fig. 1 und 2 Taf. 5 zu

ersehen ist, hat der Kolben einen besonderen ⊥-förmigen Ring E, welcher an beiden Seiten die Ramsbottom-Ringe D aufnimmt, worauf das Ganze mit

dem Deckel B geschlossen wird. Bei dieser Construction

ist man durchaus nicht gehindert, die Ringe von Guſseisen zu nehmen, dem Materiale, welchem von den

meisten Praktikern der Vorzug vor jedem anderen Materiale gegeben wird, wegen des

gleichmäſsigen und sanften Verschleiſses und seines gleichmäſsigen Gefüges. Man hat

hier nicht zu erwarten, daſs die auf der Drehbank sorgfältig bearbeitete Form

verbogen werde, wodurch alle verwendete Sorgfalt hinfällig wird, oder daſs gar die

Ringe beim Ueberheben zerspringen. Für den Stoſs empfiehlt unsere Quelle die in Fig. 1

dargestellte Form, welche mit Hilfe eines in den Kolbenkörper befestigten Stiftes

F eine Verschiebung des Ringes verhindert, und

damit die Möglichkeit abschneidet, daſs die Stöſse in dieselbe Fluchtlinie gerathen

und so ein Durchströmen des Dampfes erleichtern.

Die Fig. 3

und 4,

welche derselben Quelle entnommen sind, zeigen ähnliche Einrichtung. Es sind indeſs

die Liderungsringe P mit besonderen Ringen G versehen, und wird das Anpressen in gebräuchlicher

Weise durch Federn L und Stellschrauben K bewirkt, welche den Druck durch den Ring M vermitteln. Die Ringe können von der Seite

eingeschoben werden und wird der Kolben A durch den

Deckel B geschlossen.

Bei dem Kolben von Leop. Ziegler in Berlin bezieh. C. A. Zirn in Hamburg (* D. R. P. Nr. 20033 vom 31.

März 1882) sind die Dichtungsringe b und d mit Lappen n versehen

(Fig. 5

und 6 Taf.

5), welche an den Auſsenflächen gerade, nach innen aber abgeschrägt verlaufen. Die

Dichtung erfolgt dadurch, daſs die beiden Ringe b und

d durch Keilstücke o,

welche zwischen je zwei entgegengesetzt gerichtete Lappen n der beiden Ringe fassen und mit Hilfe einer rundlaufenden wellenförmig

gebogenen Feder, an welcher die einzelnen Keilstücke befestigt sind, aus einander

getrieben und zwischen Boden und Deckel des Kolbens festgeklemmt werden. Die Ringe

b und d sind schräg

aufgeschnitten, und haben oben und unten die beiden Dichtungsplättchen c Die Wirkung der Keilstücke o und der Feder ist, daſs die Ringe sowohl radial aus einander getrieben,

als auch nach oben und unten gegen den Kolbenboden und den Deckel gedichtet werden.

Um zu verhüten, daſs die beiden Ringe sich gegen einander verdrehen, wodurch die

beiden Dichtungsplättchen cc senkrecht über einander zu

liegen kommen könnten, sind mehrere Keile o mit

seitlichen Vorsprüngen versehen, welche beide über einander liegende Lappen n der beiden Ringe überfassen.

Die Kolbendichtung von Wormald (Fig. 7) ist zwar in der

Herstellung sehr einfach, sie leidet aber an einem groſsen Uebelstande, welcher

darin besteht, daſs der Dampf dem Laufe der Spirale gar zu leicht folgen kann. Es

darf daher der Kolbenkörper an den Cylinderwänden nur geringes Spiel haben, oder es

müssen rechtwinkelig zur Spirale noch besondere Dichtungsplatten angebracht werden.

Jedenfalls ist die Verwendbarkeit dieser Kolben nur eine beschränkte und für Dampf

kaum zu empfehlen.

Bei den Kolben von Delagneau-Graham (* D. R. P. Nr.

34882 vom 6. October 1885) wird die Dichtung durch Federn iI (Fig.

8 und 9 Taf. 5) bewirkt, welche von der Scheibe G

aus, mit Hilfe von Knaggen g und Stellstiften

angestellt werden. Die Verschiebung wird durch eine Stange F bewirkt, welche der Länge nach durch die Kolbenstange B hindurchgeht und durch die Stellvorrichtung KLof gestellt und befestigt werden kann.

Fig. 1., Bd. 266, S. 54

In Band 56 des Scientific-American vom J. 1886 ist eine

von Mc Cart herrührende Kolbendichtung nach

nebenstehender Textfig. 1 mitgetheilt. Die beiden

Dichtungsringe werden gegen die Cylinderwand durch eine Feder von flachem Bandstahl

angedrückt, welche sich gegen Knaggen des Kolbenkörpers und der Liderungsringe

anlegt. Die Dichtung in der Längsrichtung des Cylinders wird durch eine gewellte,

zwischen die Liderungsringe gelegte Feder bewirkt.

Fig. 2., Bd. 266, S. 54

Die metallische Dichtung (Textfig. 2) von Pflaum in Port-Jervis N. Y. entnehmen wir ebenfalls dem

Scientific-American 1886 Bd. 54 S. 50. Sie besteht

aus verschiedenen Segmentstücken, welche durch Nuthverbindungen mit einander

verbunden, und durch eine inwendig angebrachte Spiralfeder an die Cylinderwand

angedrückt werden. Die Construction ist im Uebrigen aus den Figuren ersichtlich.

Stopfbüchsendichtungen.

Bei der Durham'schen Stopfbüchse (Iron Bd. 27 vom 25. Juni 1886) ist

zur Erleichterung des Oelzutrittes ein Schmierring gebildet, welchem das Oel von

auſsen durch eine Büchse zugeführt wird. Der Schmierring ist aus zwei Ringen

gebildet, welche durch Spiralfedern gespannt werden und auf die Packung drücken.

Letztere, in unserer Fig. 10 nicht

eingezeichnet, können aus Hanf oder irgend einem anderen Material bestehen. Die

ganze Stopfbüchse kann auſserdem durch Schrauben angezogen werden.

Die Sparkes' Stopfbüchse (Fig. 11) soll in erster

Reihe ein Ovalwerden und die Entstehung von Rillen in der Kolbenstange verhüten;

dieser Zweck wird dadurch erreicht, daſs die ganze Stopfbüchse in achsialer Richtung

drehbar ist, indem sie mit Hilfe des Zahnkranzes und des Nasenringes D verschiebbar gemacht ist. Der letztere wird durch die

Schrauben c und deren Spiralringe F angepreſst.

Eine Stopfbüchse mit elastischem Korkkerne (* D. R. P. Nr. 25394 vom 23. Mai 1883)

von Schnerzel bezieh. Reinhold

(Engineer 1887 Bd. 36 S. 107) ist in Fig. 13 dargestellt.

Der Zweck des Korkkernes ist besonders der, eine groſse Elasticität für die Dauer zu

erreichen. Die Umhüllung des Kernes kann aus beliebigem Fasermaterial, wie es zu

Dichtungen gebräuchlich ist, bestehen. Die Packung ist sehr dauerhaft und bewährt

sich vorzüglich.

Die Allan'sche Dichtung (Fig. 14) ist besonders

für hohen Druck geeignet, und besteht jeder Ring aus drei Segmenten von der in der

Zeichnung dargestellten Form. Als Material für die Ringe ist Weiſsmetall verwendet

und wird der obere Ring, um einen gewissen Grad von Elasticität zu erzielen, aus

Holz oder anderweitigem Packungsmaterial hergestellt. Die nähere Beschreibung und

Verwendung gibt Industries vom 21. Januar 1887.

Eine Stopfbüchse mit getheiltem Gummischlauch verwendet Frantz in Sulzbach (* D. R. P. Nr. 32966 vom 18. November 1884, Zusatz zu

D. R. P. Nr. 25629). Der viereckige Gummischlauch wird als Ring mit Stoſsfuge g hergestellt (Fig. 17) und an beiden

Enden mit Querwänden versehen. Während der Druckperiode gelangt der Druck in den

Schlauch und ist beim Aufgange der Druck im Schlauche derselbe wie in der

Druckleitung. Das Erneuern der Dichtung kann ohne Ausbauen des Taucherkolbens

geschehen.

Bei der White-Hawsk'schen Stopfbüchse (Fig. 18) ist die

Kolbenstange von einem Ringe D umgeben, welcher aus

Segmenten gebildet und von einer Hülse B umgeben ist.

Conische Ringe, welche durch eine Spiralfeder angedrückt werden, pressen die

Segmente an. Den Grund bildet der Flachring H. Die

Spiralfeder wird nach oben hin durch eine besondere Stützplatte gehalten, welch

letztere durch eine Brille angedrückt wird.

Die Clark'sche Stopfbüchse (Fig. 19) wird aus den

Ringen A und B gebildet,

welche an der Kolbenstange anliegen; diese werden durch die conischen Ringe E und D gehalten. Durch

Anziehen der Flansche C wird die Anstellung

vollzogen.

Die United States Metallic Packing Company liefert die

in Fig. 20

dargestellte Metallpackung. Die Packungsringe 6, 6, 5

sind von einem Ringe 4 eingeschlossen, welcher conisch

ausgebohrt ist und sich gegen den Ring 3 stützt. Die

ganze Vorrichtung wird von dem Ringe 1 gehalten,

während von der anderen Seite der Grundring 7 durch die Spiralfeder 8 angedrückt wird und die erforderliche Pressung

bewirkt.

Zu der Stopfbüchse von Grimshaw und Skelton (Fig. 21) ist eine

Dichtung von Holzfaser verwendet. Sie besteht aus einem Stücke und wird vom

Dampfdrucke selbst an die Kolbenstange gepreſst. (Vgl. Moseley 1887 265 * 206.)

Die in Fig.

23 dargestellte Stopfbüchse ist bei dem Baue des Wasserwerkes in Barmen

zur Verwendung gekommen (Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure Bd. 29). Dieselbe wird durch 6 an einer Seite abgeschrägte

dreitheilige Dichtungsringe gebildet. Die Ringe r sind

aus Weiſsmetall und dichten den Plunger; die Ringe r1 sind aus Rothguſs und dichten an der

Stopfbüchsenwand. Zur Vergröſserung der Bewegungshindernisse beim Durchgang des

Wassers durch den Zwischenraum der Dichtungsflächen sind sämmtliche Ringe mit

eingedrehten Nuthen versehen. Um das Anziehen der Stopfbüchse in sanfter Weise

vornehmen zu können, ist zwischen die Dichtungsringe und die Stopfbüchsenbrille ein

Hanfring eingelegt. Auch diese Dichtung hat sich gut bewährt; dieselbe soll

vorzüglich abdichten und nur geringe Reibung verursachen. Der Druck, unter welchem

die Pumpen arbeiten, beträgt etwa 20k für 1cm die Kolbengeschwindigkeit 0m,88.

Eine bemerkenswerthe Dichtung für Röhren, welche hier beiläufig noch Platz finden

mag, ist bei dem Bau desselben Wasserwerks verwendet worden (Fig. 22). Die innere

Wandung des Muffes ist etwa zur Hälfte desselben nach einem Doppel-Conus

hergestellt. Der durch den inneren kurzen Conus gebildete Ansatz ermöglicht hierbei

ein festes Aufstauchen und Verstemmen des Bleiringes r,

während durch den sich anschlieſsenden äuſseren Conus das Herausdrängen der Dichtung

durch Wasserdruck oder durch Bewegungen (in Folge Temperatureinflüsse) unmöglich

gemacht wird. Die Dichtungsstricke s lassen sich bei

dieser Anordnung der Muffe ebenso leicht wie bei cylindrischen Muffenwänden

einstampfen und es soll auch die Herstellung der Dichtung nicht theurer sein als bei

gewöhnlichen Muffen. Nach nahezu zweijährigem Betriebe sind bei in dieser Weise

ausgeführten Dichtungen keine Undichtigkeiten beobachtet worden.

Die in Fig.

24 dargestellte Stopfbüchse ist dem Praktischen

Maschinen-constructeur, und zwar einer Arbeit von C. H. Hering entnommen, und bedarf die sehr deutliche Figur wohl keiner

weiteren Erläuterung.

Bei der Adam Cyrno Engert'schen Drehstopfbüchse (* D. R.

P. Nr. 34278 vom 18.

Januar 1885) ist zwischen zwei in geringem Abstande angebrachten Flanschen D (Fig. 12) auf der Stange

A ein aus zwei Halbringen E zusammengesetzter Ring genau passend eingelegt und wird an seinem

äuſseren Umfange zwischen dem auf den Stutzen B

aufgeschraubten Deckel C und diesem Stutzen selbst

festgeklemmt und zusammengedrückt.

Die selbstdichtende Drehstopfbüchse für Drosselventile von Steinle und Härtung in Quedlinburg (* D. R. P. Nr. 35 792) ist in Fig. 15 und

16

dargestellt. Damit der zur Verschiebung der Drosselventilstange v dienende Hebel h,

welcher durch die gegabelte Regulatorstange r mittels

der Hebel x bewegt wird, seine Lage nicht ändere, wenn

die Dichtungskegelflächen der Wellen w sich abnutzen,

ist er durch innere Ansätze der Stoffbüchsenmuffen m

gegen seitliche Verschiebung geschützt und mittels cylindrischer Zapfen mit

Mitnehmerstiften in den geschlitzten Wellen w

undrehbar, aber verschiebbar gelagert.