| Titel: | Mein's Pressluftmaschine zum Betriebe von Strassenbahnwagen. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 145 |

| Download: | XML |

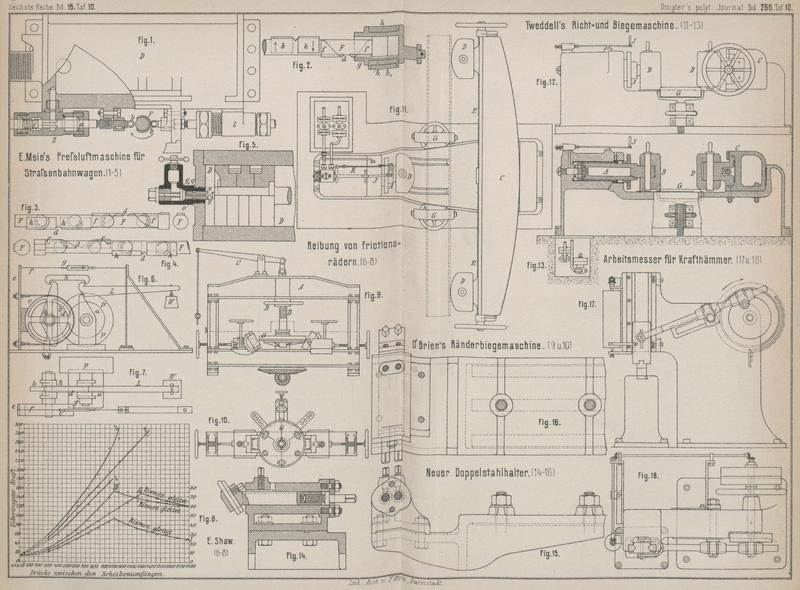

Mein's Preſsluftmaschine zum Betriebe von Straſsenbahnwagen.

Mit Abbildungen auf Tafel 10.

Mein's Preſsluftmaschine zum Betriebe von

Straſsenbahnwagen.

Nach dem Vorschlage von E. Mein in Liverpool (* D. R. P.

Kl. 46 Nr. 39965 vom 3. November 1886) werden auf dem fortzubewegenden Wagen vier

Preſsluftbehälter mitgeführt, aus denen die Bewegungsmaschine gespeist wird.

Zwei Luftbehälter sind unter den Bänken des Wagens angeordnet und ziehen sich unter

den gesammten Sitzen des Wagens hin. Jeder dieser Behälter hat 0cbm,6 Inhalt-Luftraum. Unterhalb des Bodens des

Wagens liegen auſserdem noch zwei kleinere Luftbehälter; jeder von ihnen faſst nur

0cbm,3 Luft.

Von der auch für Preſsluftbetrieb beliebt gewordenen Anwendung einer Compoundmaschine

ist Abstand genommen und beide Cylinder D (Fig. 1 Taf.

10) für Hochdruck eingerichtet. Die Kurbeln sind gegen einander versetzt.

Die Einström- und Ausströmventile werden von Knaggen einer Steuerwelle F (Fig. 1 bis 4)

beherrscht; letztere wird von der Triebwelle aus mittels Gegenkurbel und

Zwischenstange angetrieben. Zu dem Zwecke trägt die Welle F an ihren beiden Enden, welche etwas verstärkt sind, Büchsen g, welche, in Lagern h am

Maschinenrahmen h1

geführt, mit Nuth und Feder auf der Welle F sitzen und

an ihrem äuſseren Stirnende je einen Kurbelzapfen tragen, an welchen die

Zwischenstange angreift. Von der Gegenkurbel aus wird die Steuerwelle in stetig

rotirende Bewegung versetzt.

Es ist die Einrichtung getroffen, daſs durch Verschiebung der Steuerwelle F in der Richtung ihrer Längsachse gleichzeitig ein

Umsteuern bezieh. Stillstehen erreicht werden kann. Zu diesem Behufe trägt die

Steuerwelle F beiderseits je zwei Knaggen f, welche auf die Einströmventile Z einwirken. Die letzteren liegen auf jeder

Cylinderseite in einer Flucht und haben kleine Kolbenventile a als abschlieſsendes Organ; ihre Ventilstangen tragen an dem Ende kleine

Reibungsrollen b, um ein leichtes Gleiten auf den

Steuerknaggen zu ermöglichen. Durch eine Feder c,

welche zwischen Kopf und Rohranschluſs eingesetzt ist, wird das Ventil, wenn es

nicht durch die Knaggen beherrscht wird, stets zum Schlieſsen gebracht. Die

Steuerknaggen f sind gegen einander versetzt, haben

entgegengesetzte Anordnung und sind durch eine Nuth d

von einander getrennt. Wird die Steuerwelle so verschoben, daſs die Reibungsrollen

der Einströmventile in dieser Nuth laufen, so werden die Einströmventile nicht durch

die Knaggen gehoben, so daſs keine Einströmung und damit Stillstand des Wagens

eintritt. Verschiebt man dagegen die Steuerwelle F nach

rechts oder nach links, so wird zunächst das eine oder das andere der

Einströmventile gehoben und dadurch Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang erzielt. Um auch

verschiedenfache Expansion der Arbeitsluft im Cylinder zu erreichen, also die

Einströmventile verschieden lange zu heben, sind die Steuerknaggen auf ihrer

hinteren, den Schluſs der Ventile bewirkenden Fläche schraubenförmig gekrümmt, so

daſs durch gröſseres oder geringeres seitliches Verschieben der Steuerwelle F die Expansion verändert wird.

In entsprechender Weise sind die Steuerknaggen k für die

Auslaſsventile beschaffen, nur daſs die hintere Fläche derselben gerade abfallt, da

der Auspuffkanal während der ganzen Auspuffdauer geöffnet sein muſs. Die

Auspuffventile werden stets durch eine Feder geschlossen gehalten, wenn die

Steuerknaggen nicht auf sie einwirken.

Da sehr hoch gespannte Luft in Anwendung gebracht werden soll (70at Ueberdruck), das plötzliche Zuströmen so hoch

geprester Luft jedoch auf die Theile der Vorrichtung schädlich einwirken könnte, so

ist die Anordnung getroffen, daſs die Luft im ersten Moment nur mit etwa 7at und erst allmählich in ihrer vollen Kraft

wirkt. Dadurch, daſs die Steuerknaggen allmählich ansteigen, die Einströmventile

also langsam angehoben werden, wird die bei Beginn des Hubes eintretende Preſsluft

gedrosselt.

Um die Arsbeitscylinder gut und gleichzeitig sparsam ölen zu können, ist eine

besondere Schmiervorrichtung vorgesehen. Der hintere Cylinderdeckel trägt ein Ventil

o (Fig. 5) mit Ventilsitz,

über welchem ein Oelbehälter liegt. Der Ventilkörper hat gebohrte Schmiernuthen q, q1; in die hintere,

conisch ausgehöhlte Oeffnung x dieser Nuthen paſst die

an der Kolbenstange angeordnete conische Spitze y. Beim

Zurückgehen des Kolbens in die äuſserste Stellung links gelangt die Spitze y in die zugehörige Oeffnung x und schiebt das Ventil zurück, so daſs eine bestimmte kleine Menge

Schmiermaterial in die Nuthen q, q1 laufen kann. Geht dann der Kolben wieder vorwärts, so schlieſst

sich zunächst das Ventil, bis später die Spitze y ihre

zugehörige Oeffnung x im Ventilkörper verläſst und das

in den Schmiernuthen enthaltene Oel austropfen kann. Bleibt zufällig der Kolben in

der hinteren Endlage stehen, so preſst sich die Spitze y luftdicht in x ein, so daſs das durch die

Schmiernuthen q, q1

einlaufende Oel nicht in den Cylinder tropfen kann. Auf diese Weise wird einer

unnützen Oelvergeudung vorgebeugt.

Eine Erhitzung der Luft vor ihrem Eintritt in die Arbeitscylinder wird durch Platten

bewirkt, welche in eisernen Kasten seitlich der Arbeitscylinder liegen und längs

deren die Luft in kupfernen Schlangenröhren zu beiden Seiten der Platten geführt

wird. Die Enden dieser Schlangenröhren führen zu den Einströmventilen an beiden

Enden der Cylinder. Die Heizplatten werden nach Bedürfniſs ausgetauscht und an

besonderen Orten erhitzt. Heizvorrichtung und Cylinder sind mit Wärmeschutzmasse

umkleidet.

Tafeln