| Titel: | Arbeitsmesser für Krafthämmer. |

| Autor: | Pregél |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 151 |

| Download: | XML |

Arbeitsmesser für Krafthämmer.

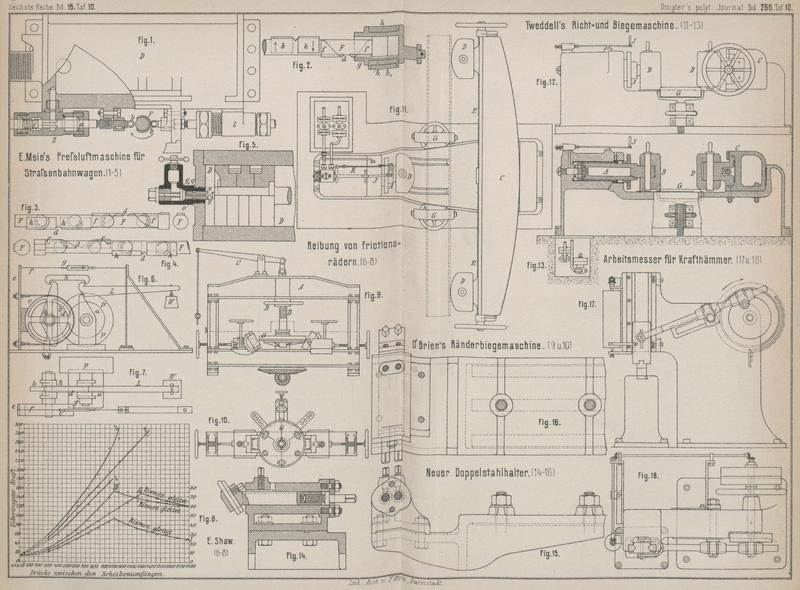

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 10.

Arbeitsmesser für Krafthämmer.

Nach der Revue générale des

machines outiles, 1887 Bd. 1 S. 57 dient zur

Ermittelung der Leistung von Hämmern mit Kraftbetrieb eine Vorrichtung, welche aus

einer hölzernen cylindrischen Walze besteht, die an der Stirnseite der Hammerführung

stehend gelagert, und derart mit der Kurbelwelle des Antriebes verbunden ist, daſs

jeder Umdrehung der Kurbelwelle genau eine Umdrehung dieser Walze entspricht.

Ein am Hammerbär befestigter Stift zeichnet die aus Walzendrehung und Hammerhub

resultirende Bewegung an die Walze auf, gleichsam wie der Indicator einer

Dampfmaschine das Arbeitsdiagramm bildet.

Das nachstehende Diagramm rührt von einem Krafthammer von Player her (vgl. 1887 263 * 318), der in Fig. 17 und

18 mit

dem eben beschriebenen Arbeitsmesser dargestellt ist.

Gleichförmige Drehung der Kurbelwelle vorausgesetzt, entsprechen gleiche Abtheilungen

der Grundlinie gleich groſsen Zeittheilen einer Umdrehung, demnach stellt die ganze

Grundlinie des Diagramms die Gesammtdauer einer Umdrehung oder eines vollen

Hammerhubes dar. Die Ordinaten entsprechen vollständig den Hammerwegen. Die

berührende Gerade an einem Curvenpunkt drückt durch ihre Neigung gegen die

Grundlinie die Stärke der Bewegung aus.

Das Verhältniſs, Weg durch Zeit, Höhen durch Breitenabschnitt, oder die

trigonometrische Tangente des Neigungswinkels dieser Berührenden, ist das Maſs der

Bewegung, oder die Geschwindigkeit für jene Zeit oder für jenen Weg, für welchen der

Berührungspunkt eben entspricht, v = (h : t) = tg α.

Das nebenstehende Diagramm bietet hiernach ein lehrreiches und klares Bild der

Hammerbewegung. Die punktirten Diagrammlinien stellen die resultirende Bewegung

dieses Hammers, für eine starre Verbindung desselben mit dem Triebwerk, hingegen

gelten die vollgezogenen Linien für den Betrieb mittels des an anderer Stelle

beschriebenen (vgl. 1887 263 * 318) und zwischen Hammer

und Gestänge eingeschalteten Luftpufferkolbens. Das Hammergewicht beträgt P = 27k, die

Kurbelwelle macht n = 200 Umdrehungen in 1 Minute, die

Dauer eines vollen Hubes ist daher t = (60 : 200) = 0,3

Secunden. Die am Ende des Fallhubes im Hammer enthaltene lebendige Kraft oder der

Effect des Hammerbärs an der Schlagstelle berechnet sich für verschiedene Hubgröſsen

wie folgt:

Bei groſsem

mittlerem

kleinem Hub

Wurfzeit

= 0,06

0,09

0,075 Secunden

entsprechend

⅕

3/10

¼ einer vollen Walzendrehung

Der Neigungswinkel der Be- rührenden im Diagramm

für die Schlagstelle

α = 80°

75°

64°

Die Endgeschwindigkeit v = tg

α ist

5,67

3,73

2,05 Meter in 1 Secunde

Die derselben entsprechende theoretische Fallhöhe

H_0=\frac{v^2}{2\,g}

ist: 1,60\frac{1}{2\,g}=\frac{1}{2.9,81}=0,051.v=5,67,\ v^2=32,\

\frac{v^2}{2\,g}=1^m,6.

0,695

0,21 Meter

Die lebendige Kraft des Ham- mers an der

Schlagstelle \frac{P}{g}.\frac{v}{2}=P.h_0

ist

43,2

18,6

5,67 Secunden mk.

Aus der Vergleichung der beiden zusammengehörigen Diagrammlinien sind die Vorzüge,

welche der Luftpuffer gegenüber der starren Verbindung besitzt, recht deutlich

erkennbar. Es haben nicht nur die punktirten Weglinien des Diagramms einen

schwächeren Abfall, sondern es unterschneiden dieselben entweder die Grundlinie oder

weichen derselben in

einem Bogen aus. Dies bedeutet aber nach dem Vorausgeführten eine kleinere

Fallgeschwindigkeit bei rauhem oder unvollkommenem Schlag. So wird z.B. bei kleinem

Hub und starrer Verbindung überhaupt kein Schlag auf die Amboſsbahn eintreten, wie

dies die Bewegungslinie im Diagramm, welche die Grundlinie gar nicht berührt,

hierdurch am klarsten ausweist.

Textabbildung Bd. 266, S. 153

Zeitdauer einer Kurbeldrehung in

Secunden. Hub.

Dagegen findet der Vorgang des raschen Hammerfalles seine Erklärung im Mechanismus

selbst. Während einer Kurbeldrehung sind die Hebelarme des Hammerstabes (Fig. 17) und

die Bogenstücke im Kurbelzapfenkreise, welche dem Aufstieg und dem Fallhub zukommen,

um so mehr verschieden, je näher der feste Drehpunkt des Hammerstabes an die

Kurbelwelle gerückt, je gröſser die Uebersetzung, je gröſser daher der Hammerhub

selbst ist.

Da nun, bei vorausgesetzter gleichförmiger Kurbeldrehung, dem gröſseren Stück im

Kurbelkreise die längere Zeitdauer zukommt, so begründet sich hierauf die längere

Dauer des Aufhubes gegenüber dem Fallhub. Nun steht für den kleinen Hammerhub der

Drehpunkt des Hammerstabes weit von der Kurbelwelle ab, die Unterschiede mildern

sich, die Zeitdauer für Aufstieg und Falldauer wird annähernd gleich.

Die Einschaltung des Luftpuffers in das Hammergestänge bewirkt aber noch eine

Erhöhung des Wirkungsgrades dieses Hammers, indem dadurch eine, durch den Hammerbär

veranlaſste Beschleunigung oder Verzögerung der Triebscheibe unter dem gleichmäſsig

auflaufenden Antriebsriemen verhindert wird. Dieser Vorgang, der namentlich bei

hohem Hammerhub an der Endstellung eintreten dürfte, würde eine der Bremsung

gleichende Reibung und demnach Effectverluste veranlassen.

Pregél.

Tafeln