| Titel: | Schwefelsäure-Concentratoren. |

| Autor: | Sachse |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 163 |

| Download: | XML |

Schwefelsäure-Concentratoren.

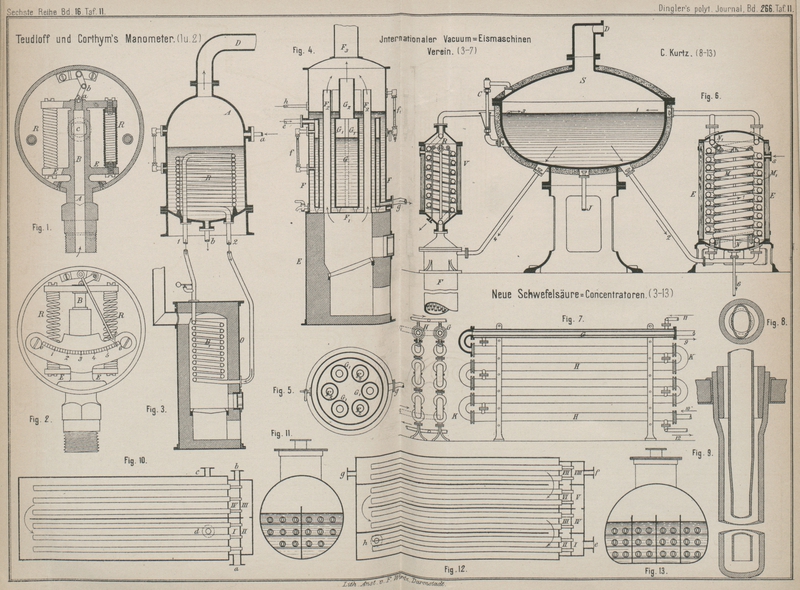

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 11.

Schwefelsäure-Concentratoren.

Bisher wurde die Concentration verdünnter Schwefelsäure in Abdampfpfannen mit Unter-

oder Oberfeuer, durch in der Schwefelsäure gelagerte Dampfschlangenröhren in

geschlossenen oder offenen Gefäſsen, durch direkte Berührung mit Feuergasen in

Gloverthürmen u.s.w. bewirkt. Ein neuer von dem Internationalen

Vacuum-Eismaschinen-Verein

zu

Berlin construirter Concentrator (* D. R. P. Nr. 37353

vom 31. Januar 1886) bewirkt die Abdampfung der Schwefelsäure indirekt durch eine von auſsen zu erhitzende

Flüssigkeit – concentrirte Chlorcalcium- oder Aetznatronlauge – deren Siedepunkt höher liegt als die

Siedetemperatur der bis zu einem gewissen Grad – in der Regel 60 bis 66° B. –

abzudampfenden Schwefelsäure und tiefer als der Schmelzpunkt des die Schwefelsäure

enthaltenden Gefäſses A (Fig. 3). Dasselbe ist

ein säurefester Behälter von Hartblei, in welchen durch das Rohr a die verdünnte Schwefelsäure zugeführt und durch das

Rohr b concentrirt graduell abgeführt wird. Die Wärme

übertragende Lauge circulirt durch das in dem Behälter A gelagerte Bleischlangenrohr B in der

Richtung der Pfeile 1 und 2 und erhält ihre Erhitzung immer wieder von Neuem bei dem Durchgang durch

die in einem gewöhnlichen Warmwasserheizungsofen O

gelagerte eiserne oder kupferne Rohrschlange B1. Die aus der Schwefelsäure sich

entwickelnden Wasserdämpfe entweichen durch Rohr D

entweder direkt in die Luft, oder es werden diese Dämpfe von einer nassen Luftpumpe

abgesogen, condensirt, und zugleich durch die Luftpumpe in dem Concentrator ein mehr

oder minder tiefes Vacuum unterhalten.

Bei der in Fig.

4 und 5 dargestellten Construction stehen Heizofen, Behälter für

Heizflüssigkeit und Concentrator in engster Verbindung. Unmittelbar auf dem Heizofen

E steht fest verbunden der Behälter F, in welchem sich die Heizflüssigkeit befindet; in

diesem Behälter F ist der aus Hartblei bestehende

Schwefelsäureconcentrator G so gelagert, daſs derselbe

ringsum von der Heizflüssigkeit umgeben wird.

Die den Behälter F erhitzenden Verbrennungsgase

entweichen durch mehrere in der Rohrplatte F1 eingenietete, oben offene Heizröhren F2 und weiter durch das

Abzugsrohr F3 ins

Freie. Diese Heizröhren gehen durch im Säurebehälter angebrachte, bedeutend weitere

Hartbleiröhren G1,

innerhalb welcher die Heizflüssigkeit, die Heizröhren umspülend, sich befindet. Die

Dämpfe aus dem Concentrator entweichen durch ein oben offenes Rohr G2 zunächst in den

oberen Raum des Behälters F und strömen aus diesem

zusammen mit den Feuergasen durch das Abzugsrohr F3 ins Freie.

Die verdünnte Schwefelsäure wird durch das Rohr e zu-

und von unten durch das Rohr g concentrirt abgeführt.

Durch zwei Wasserstandsgläser f und f1 wird das Niveau der

Schwefelsäure sowohl als das der Heizflüssigkeit angezeigt.

Durch das Rohr h kann der Heizflüssigkeit Wasser

zugeführt werden, wenn durch zu starke Heizung ein Theil der Heizflüssigkeit

verdampft sein sollte. Diese Wasserzuführung kann in bekannter Weise durch ein

Schwimmerventil selbstthätig so regulirt werden, daſs das Niveau der Heizflüssigkeit

und damit deren Concentration auf constanter Höhe erhalten wird.

Zur Concentration verdünnter Schwefelsäure mittels gespannten Wasserdampfes hat der Internationale Vacuum-Eismaschinen-Verein zu Berlin

ferner einen eigenartigen Concentrator (* D. R. P. Nr. 38015 vom 8. Juni 1886)

angegeben. Die Erhitzung der Säure findet hierbei in einem besonderen von dem

Verdampfer S (Fig. 6) getrennten

Apparate E in der Weise statt, daſs dieselbe

Bleirohrschlangen M, M1

durchströmt, welche im Erhitzungsapparat E von

gespanntem Dampf, der bei s eintritt, umspült wird. Die

kältere concentrirtere Säure tritt in der Richtung des Pfeiles 2 am Boden des mit Wärmeschutzmasse umkleideten

Verdampfers aus und von unten in die Rohrschlange des Erhitzers E ein und nachdem sie dieselbe passirt hat und von

Neuem erhitzt ist, oben in der Richtung des Pfeiles 1

wieder in den Verdampfer ein, in welchem die Verdampfung noch durch eine an den Dom

D angeschlossene Luftpumpe verstärkt wird; die

Säure macht auf diese Weise wie bei einer Wasserheizung einen beständigen Kreislauf.

Die Bleirohrschlangen M, M1 im Erhitzer sind auf eisernen festen Gestellen N, N1 gelagert, wodurch

die unteren Bleirohrwindungen von dem groſsen Eigengewicht der darauf ruhenden

oberen Bleirohrwindungen vollständig entlastet sind und eine Deformation derselben

verhindert wird. Ist die käure genügend concentrirt, so wird sie durch Rohr J abgelassen. Bei continuirlichem Betriebe wird die

verdünnte Säure durch eine Säurepumpe durch den Austauschapparat F, in welchem dieselbe schon vorgewärmt wird, und

hierauf durch den Vorwärmer V, welcher dieselbe

Construction wie der Erhitzer E zeigt, in der

Pfeilrichtung 3 in den Abdampfer gepumpt, während die

entsprechende Menge concentrirter Säure in der Pfeilrichtung 4 durch den Austauschapparat F, hier ihre

Wärme abgebend, abflieſst. Durch Hahnstellung wird Zu- und Abfluſs der Säure so

regulirt, daſs das Niveau derselben im Verdampfer constant bleibt. In Fig. 7 ist

eine andere Construction des Säureerhitzers dargestellt. Derselbe besteht aus einer

oder mehreren flach gewundenen Bleirohrschlangen. Die geraden Bleirohre G sind in die etwas weiteren kupfernen oder eisernen

Röhren H eingelagert. Im Zwischenraum beider Möhren

circulirt der Dampf. Die geraden Röhren sind durch die Hartbleibogen K mit einander verbunden. In der Pfeilrichtung 10 tritt die zu erhitzende Säure ein, während sie bei

9 in die Abdampfschale gelangt. In

entgegengesetzter Strömung der Säure circulirt der Dampf in der Pfeilrichtung 11 nach 12.

Bei dem Schwefelsäure-Concentrator von C. Kurtz in Cöln (* D. R. P. Nr. 38018 vom 17. Februar 1886) findet

die Verdampfung und Erhitzung in denselben offenen oder geschlossenen Gefäſsen, in

letzteren bezieh. im Vacuum, mit darin liegenden Heizrohren aus Blei für gekannten

oder auch Retourdampf statt. Diese Heizrohre sind sogen. Field-Rohre und bestehen aus einem äuſseren an einem Ende geschlossenen

Bleirohr und einem elliptisch geformten, dem Bleirohr daher als Träger dienenden

Einlagerohr aus Eisen (Fig. 8 und 9). Die

Einlagerohre stehen an

dem offenen Ende des Bleirohres ein Stück vor und reichen mit dem anderen Ende nahe

bis auf den geschlossenen Boden desselben. Die Heizrohre sind in dem Apparat in zwei

getrennten Gruppen (Fig. 10 und 11)

angeordnet. Die Bleirohre einer jeden Gruppe münden mit ihrem offenen Ende in

besondere Kammern I und IV, ebenso die Eisenrohre jeder Gruppe in besondere Kammern II und III (Fig. 10). Im

Inneren des Kessels sind die beiden Rohrgruppen durch eine Scheidewand

abgetrennt.

Der Heizdampf tritt durch den Stutzen a in die

Bleirohrkammer I und aus dieser in die einmündenden

Bleirohre, an deren hinteren Enden er in die Einlagerohre eintritt und, nach vorn

zurückkehrend, in die Kammer II gelangt. Aus der Kammer

II geht der Dampf in die Kammer III über, tritt aus dieser in die Einlagerohre der

zweiten Gruppe und kehrt durch die Bleirohre dieser Gruppe nach vorn zurück und

gelangt in die Kammer IV, welche durch den Stutzen b mit der Atmosphäre oder einem

Condensationswasserabschluſs in Verbindung steht.

Man sieht, daſs der Dampf in den Bleirohren der beiden auf einander folgenden Gruppen

die Richtung der Bewegung wechselt. In den Bleirohren der ersten Gruppe strömt er

nach hinten, in den Bleirohren der zweiten Gruppe nach vorn.

Die Schwefelsäure tritt durch den Stutzen c in den

Kessel ein und bewegt sich in der Richtung des Pfeiles nach dem Ausgangsstutzen d. Die Schwefelsäure bewegt sich hiernach im Gegenstrom

zur Dampfströmung.

Die Anzahl der Gruppen der Heizrohre kann nach Bedarf vermehrt werden. So zeigen Fig. 12 und

13

einen Apparat mit vier getrennten Gruppen. Hier ist die Anordnung getroffen, daſs

der Heizdampf durch einen Stutzen e in die Kammer I für die Einlagerohre und in letztere, also nicht wie

beim vorstehend beschriebenen Apparate zunächst in die Bleirohre eintritt. Der Dampf

geht in den Einlagerohren nach hinten und kehrt in den Bleirohren nach vorn in die

Kammer II zurück, geht dann aus dieser Kammer II in die Kammer III und

in den Bleirohren nach hinten, dann wieder durch die Einlagerohrkammern IV und V in die dritte

Gruppe, in deren Bleirohren er nach vorn und durch die Kammern VI und VII in die vierte

Gruppe, in deren Bleirohren er nach hinten strömt, und endlich durch die

Einlagerohre der vierten Gruppe in die letzte Kammer VIII gelangt, aus der er durch f abgeht.

Die Säure wird, wie durch die Pfeile angedeutet ist, auch hier im Gegenstrom zum

Dampfstrom geführt; sie tritt bei g ein, bei h aus.

Die Bleirohre sind vorn in der Wand der Kammern gelagert; am hinteren freistehenden

Ende werden sie durch besondere Querstangen getragen.

Sachse.

Tafeln