| Titel: | Emery's Maschine zur Untersuchung der Festigkeit der Materialien. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 241 |

| Download: | XML |

Emery's Maschine zur

Untersuchung der Festigkeit der Materialien.

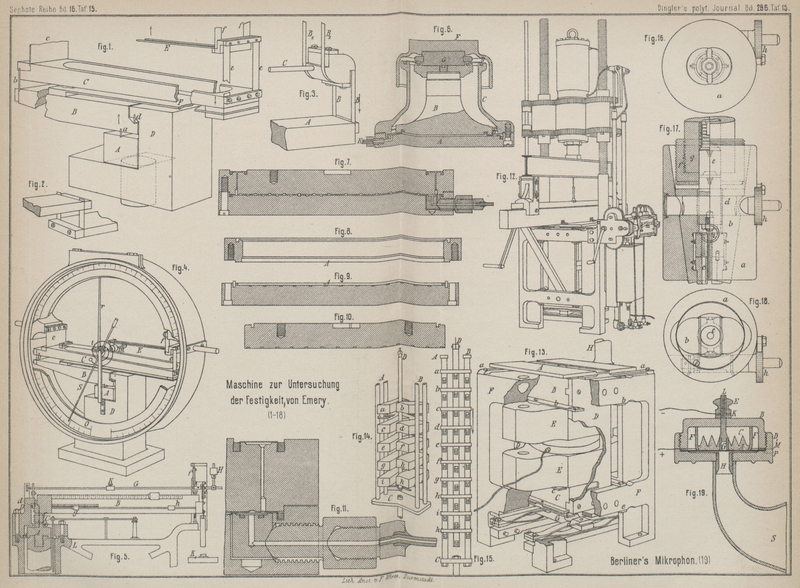

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Emery's Maschine zur Untersuchung der Festigkeit der

Materialien.

Eine amerikanische Gesellschaft, vertreten durch Henning, hatte bei Gelegenheit der fünfzigjährigen Eisenbahn-Jubelfeier in

Vincennes oben genannte Maschine ausgestellt. Die Anerkennung, welche dieselbe von

Seiten der besuchenden Ingenieure fand, war Veranlassung, ihr eine weitere

Aufstellung im „Conservatorium der Künste und Handwerke“ zu verschaffen, wo sie zur

öffentlichen Besichtigung und Benutzung verfügbar ist. Die leichte Handhabung, die

Empfindlichkeit und Dauerhaftigkeit der Maschine finden vielseitige Anerkennung,

weshalb wir in Nachstehendem einen Bericht von P. Chevillard aus

der Revue

industrielle vom 9. September 1887 im Auszuge

bringen.

Es ist bekannt, daſs die Anwendung von Schneiden bei derartigen Maschinen viele

Uebelstände im Gefolge hat. Die Schwierigkeit, die Schneiden genau einzusetzen, das

Material und die Härte derselben und die dadurch bedingten Formveränderungen machen

die Verwendung immerhin unsicher und erfordern eine dauernde sorgfältige

Beaufsichtigung des jeweiligen Zustandes der Maschine. Zudem machen groſse

Belastungen eine Vergröſserung bezieh. Verlängerung der Schneiden mit all den üblen

Folgen nothwendig. Aus diesem Grunde sind bei der vorliegenden Maschine die

Schneiden durchaus vermieden und nur biegsame Stahlfedern zur Verwendung gekommen.

Diese Federn eignen sich erfahrungsmäſsig zu jeder Art von Wagen und naturgemäſs zu

den entsprechenden Verwendungen bei Prüfungsmaschinen. Sie gestatten eine ganz

erstaunlich hohe Belastung, während sie in entsprechenden Abmessungen sich auch zur

Herstellung der feinsten analytischen Wagen eignen. Zum Schütze gegen das Rosten

sind die Federn vergoldet.

Das angewandte System soll auch den Vortheil bieten, daſs Stöſse fast keinen Einfluſs

ausüben, daſs keine Reibung entsteht, und daſs die Hebelarme unveränderlich sind;

ebenso soll die Zeigervorrichtung ohne Schwingungen sich in kürzester Zeit

einstellen und eine Ueberlastung ohne nachtheilige Folgen sein.

Was nun die Einrichtung anbetrifft, so zeigen Fig. 1 bis 3 die

Anordnung der Stahlfedern für die Hebel und die Manometer. Die Federn bestehen aus

dünnen Blättern adbc, die mit Klemmplatten an die Hebel

angeschraubt sind (Fig. 2, 3 und 5). Bei ee und ff sind zum Ersatze einer breiten Feder zwei schmale zur Verwendung

gekommen. Die Fig.

1 und 4 zeigen die Anordnung der Maschine. A ist

ein quadratisches mit dem cylindrischen Theile, der seine Führung in D hat, verbundenes Stück. Dieser Theil stützt sich auf

eine hydraulische Preſsvorrichtung. Auf diesem Stücke A

befindet sich das erste Stahlblatt a, welches in den

Hebel B eingelassen ist; letzterer stützt sich mit dem

Stahlblatt d gegen den Körper D

einerseits und ist mit dem Hebel C durch das Blatt b verbunden. Der Hebel C

schlieſst durch das Blatt c an einen festen Punkt an.

Die Punkte d und c sind

mithin fest und nöthigen unter dem Einflüsse einer Belastung den kurzen Arm von C sich zu heben, während der lange Hebelarm sinkt.

Somit werden adbc auf Druck und ef auf Zug beansprucht.

Die Belastung bei A kann auf 2000 bis 2500k steigen, während trotzdem die Dicke der ersten

Stahlblätter zwischen 1 und 1mm,3 schwankt, und

die Stärke des dritten und vierten Blattes nur 0mm,5 bei 100mm Breite beträgt. Die

Entfernung zwischen den Hebeln beträgt bei a und d nicht über 5mm, bei

b 21mm, bei c 50mm. An der

letzteren Stelle beträgt der Hebeldruck nur 200k.

Die Blattfedern sind in die Einkerbungen der Hebel unter einem Drucke von 8 bis

9000k eingelassen, entsprechend einem 3- bis

4fachen Druck von demjenigen, den sie beim Gebrauch auszuhalten haben, und den sie

unbeschadet ihrer Form und Elasticität aushalten. Das Hebelsystem überträgt die

Kräfte ohne Stoſs, ohne Reibung und ohne Gleiten und die Uebersetzung zwischen dem

Stücke A und dem Zeiger S

ist 60000 fach. Wenn die ursprüngliche Bewegung 1/40mm

ist, so ist die Bewegung des Zeigers auf der Skale 1m,52. Letztere ist in 1000 Theile getheilt und auf Grund von

Belastungsversuchen geaicht.

Die Art der Uebertragung ergibt sich wie folgt. Von a

nach b ist die Uebertragung 1 : 10, ebenso ist die

Uebertragung auf das Ende des Hebels C 1 : 10. Unter

diesem Punkte ist der Träger F befestigt (Fig. 1), der

sich auf den Hebel B stützt. Dieser Träger ist die

besondere Eigenthümlichkeit der Anordnung. Er nimmt dadurch, daſs er der

Verschiebung der zugehörigen beiden Hebel folgt, die ganze zu übertragende Wirkung

auf. Durch die biegsamen Bänder e e werden die

Verschiebungen auf die Bänder f und von da aus auf die

Stangen E übertragen, welche auf Rollen m (Fig. 4) der Zeigerachse

wirken, deren Zeiger S durch Gegengewichte ausgeglichen

ist. Um Ausgleichungen welche der wechselnden Wärme wegen erforderlich sind,

bewirken zu können, ist die Spiralfeder t angeordnet

und an der Stange r befestigt, mit der man den Zeiger

der unbelasteten Wage auf den Nullpunkt der Skale einstellen kann.

Es erübrigt noch, die Einzelconstructionen der Maschine zu besprechen, und sei

zunächst erwähnt, daſs die Flüssigkeit für die hydraulische Anstellvorrichtung,

welche zwischen den Hebeln angebracht ist, stets unter Druck steht, sowohl bei den

Proben auf Zug als auf Druck. Fig. 13 erläutert das

Nähere und gestattet eine Einsicht in das Innere des Rahmens F. Dieser ist von Guſs und auf die stärkste Beanspruchung berechnet,

welche auf die Theile E entfallen können. Wird das

Probestück auf Zug versucht, so legt sich der obere Hebel gegen den oberen Theil des

Rahmens, der untere auf die hydraulische Anstellung. Bei Versuchen auf Druck findet das

Umgekehrte statt; der untere Hebel legt sich auf den Rahmen, während der obere sich

gegen die hydraulische Preſsvorrichtung legt, welche mit einem Rohr in Verbindung

steht. Um diesen Wechsel zu bewirken, ist ein gewisses Spiel unter den Theilen

erforderlich, welches nur 0mm,1 beträgt. Die

Geringfügigkeit dieses Spieles ist auch der Grund, daſs der Bruch der Proben keinen

irgendwie bemerkbaren Schlag ausübt.

Die Hebel sind mit dem unteren Theile des Probestückes durch einen Rahmen BDCD verbunden, der sie frei schwebend umgibt, ohne

irgend eine feste Verbindung zu haben. Die Kräfte wirken unmittelbar auf den Rahmen

und werden von den Querstücken B und C auf den entsprechenden Hebel übertragen. Dies muſs

sich ungezwungen in senkrechter Richtung und ohne jede seitliche Bewegung

vollziehen. Dies ist durch elastische Platten erzielt, welche in senkrechter

Richtung beweglich, in wagerechter Richtung dagegen starr sind. Zu diesem Zwecke ist

eine dünne Feder b zwischen den Rahmenwänden D angebracht. Da die Verstellung dieser Stücke äuſserst

gering ist, so genügt die Elasticität der Feder b, um

dem Hebel eine reibungsfreie Bewegung zu gestatten. Entsprechende Federn c setzen den unteren Hebel mit dem Rahmen BDCD in Verbindung.

Auf ähnliche Weise ist der Rahmen mit dem Rahmen F

verbunden, indem die Querstücke B und C durch zwei Paar Federn a

und e gehalten werden. Endlich ist noch eine kräftige

Querstange G auf den Rahmen geschraubt, zwischen zwei

Paar Federn dd angebracht und mit vier Schrauben

befestigt. Der Rahmen BDCD und die Hebel E schweben also in sechs Paar Federn. Zwei

Spannschrauben dienen dazu, um dieselben von oben nach unten und zwei andere, um sie

von unten nach oben zu spannen. Wird die Stange G durch

ihre Federn gehoben, so hebt sie den Rahmen, welcher entsprechend gegen das

Querstück C des unteren Hebels E wirkt. Zugleich stützt sich der obere Hebel gegen das Obertheil des

Rahmens F. Unter diesen Umständen ist der Apparat im

Gleichgewicht und für Zugproben bereit, denn der untere Hebel wirkt wie eine

Wageschale unter dem Einflüsse der Kräfte, welche durch die Klemmvorrichtung des

Tisches A am Rahmen BDCD

übertragen werden. Aehnlich ist das Verfahren bei den Versuchen auf Druck und

Durchbiegung; es genügt, die Schrauben herunter zu schrauben, welche die Federn d anspannen, so daſs sich das Stück G senkt, damit der obere Hebel zum Widerlager wird.

Hierdurch wird der obere Hebel E frei.

Fig. 12

zeigt die Zusammenstellung zum Zwecke eines Biegungsversuches. Ein starker Träger

ist quer über den Tisch gelegt, und fragt an den Enden Supporte mit beweglichen

Gelenken, auf denen das Versuchsstück gut gelagert ist. Die in der Mitte

aufgestellte Lehre zeigt den Grad der Durchbiegung. Für die Versuche auf Zug hat man

eine besondere

Klemmvorrichtung mit anstellbarem Conus construirt, welche angeblich einen

seitlichen Zug vermeidet. Die Klemmvorrichtung ist aus den Fig. 16 bis 18

ersichtlich; das untere Klemmstück ist mit dem Tische A

und dem Querstücke des Hebels B verbunden, während das

obere an eine Stange geschraubt ist, welche die Verlängerung des hydraulischen

Kolbens bildet, g zeigt das Gewinde, f die Mutter, welche in das Muffenstück a geschraubt ist, dessen Oeffnung, aus zwei Bohrungen

bestehend, sich nach unten verengt. In die Oeffnung passen zwei Backen b, welche die der Querschnittsform angepaſsten

Klemmstücke aufnehmen. Auf einen Theil der Oberfläche der Backen sind Zähne

eingeschnitten. Die so gebildeten Zahnstangen fassen in ein gemeinsames Getriebe,

welches durch die Achse h bewegt wird. Letztere trägt

am äuſseren Ende ein Sperrrad und dient dazu, die erste Anstellung der

Klemmvorrichtung zu bewirken. Auf diese Weise wird die Stellung der Backen weiter

oder enger gemacht. In i ist ein Handgriff zur

leichteren Handhabung angebracht. Zur Vorsicht ist unter der Mutter f ein elastischer Körper befindlich, um einen etwaigen

Stoſs zu brechen.

Die in Benutzung genommene doppeltwirkende hydraulische Presse trägt an jeder Seite

die zur Presse gehörigen Schraubenmuttern. Die Verschiebung wird durch Zahnräder

bewirkt, welche von den Triebrädern der senkrechten Achse aus bewegt werden; auf

diese Weise erfolgt die Stellung des Cylinders der Länge des Probestückes

entsprechend. Um hierbei nichts an der Rohrleitung verschrauben zu müssen, ist das

Verbindungsrohr mit dem Preſscylinder teleskopförmig construirt. Eine Vorrichtung

zum Ablesen der Belastung ist in einem besonderen Schranke untergebracht und

entspricht der Anordnung in Fig. 5. Die Fig. 14 und

15

zeigen die vergoldeten Gewichte und die Art, wie dieselben nach und nach bei

steigendem Hebel aufgenommen werden; dieselben sind nach dem Decimalsystem

angeordnet.

Von den Einzelfiguren zeigen 6 bis 11 die hydraulischen Stellvorrichtungen, deren

genaue Anordnung aus den Figuren und besonders aus der in gröſserem Maſsstabe

gezeichneten Fig.

11 ohne weitere Erklärung hervorgeht. Die Zeigervorrichtung, die Hebel und

die Gewichte sind in einem schrankartigen Gestelle vereinigt und leicht

zugänglich.

{PROBLEM}{/PROBLEM}

(Vgl. 1885 258 * 255. 257 * 94.

* 177. 255 * 19. * 65. 1882 246 * 127. * 316. 245 * 16. 1881 240 238. * 425. 239 * 443.

1879 233 * 105. 1878 230 *

454. 229 * 518. 228 * 217.

1877 225 302. 224 * 487.)

Tafeln