| Titel: | Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken. |

| Autor: | St. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 370 |

| Download: | XML |

Neuere Verfahren und Apparate für

Zuckerfabriken.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes S. 271

d. Bd.)

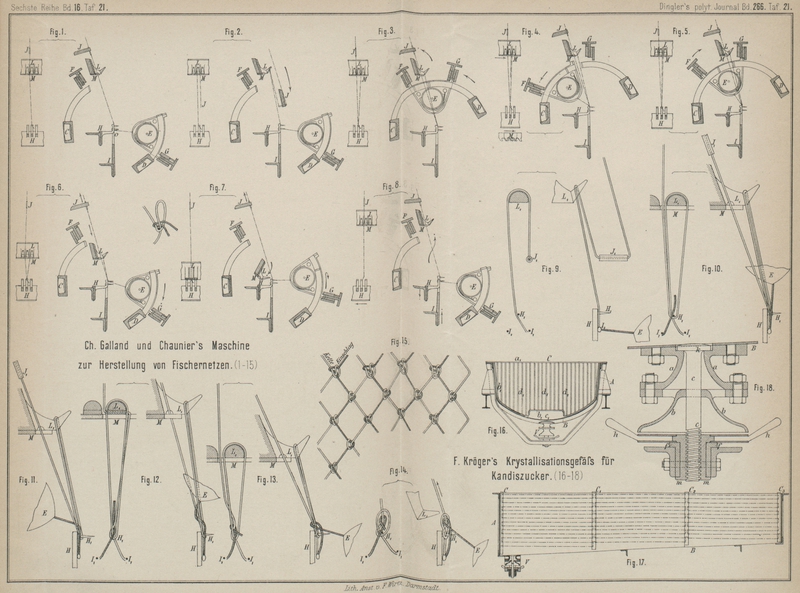

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 21.

Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken.

Statt in den bisher üblichen kleinen sogen. „Potten“ nimmt S. Kröger (* D. R. P. Nr. 40035 vom 17. November 1886

und Nr. 25875 vom 6. März 1883) die Krystallisation des

Kandis in einem stets in der Kandisstube verbleibenden feststehenden

Behälter vor, welcher jedesmal einen ganzen Sud aufnimmt.

Nach dem zuerst genannten, neueren Patente ist die Einrichtung gegen das frühere

verändert und verbessert und wird jetzt in folgender Ausführung empfohlen:

Der aus Kupfer, verzinktem Eisen oder sonstigen geeigneten

Metallen bestehende groſse Behälter erhält statt des Doppelbodens mit geradlinigem

Querschnitt einen einfachen Boden mit nach unten gewölbtem Querschnitt, der nach dem

Stürzelablauf zu geneigt ist. Hierdurch wird erreicht, daſs nur ein geringer

schmaler Theil der Kruste über dem tiefsten Punkte des Behälters von der sich hier

sammelnden Mutterlauge durchzogen werden kann.

Das Ablassen des Stürzels und Zerbrechen der festen Bodenkruste,

früher zwei getrennte Arbeiten, geschieht jetzt gleichzeitig von unten mittels eines

Ventiles, dessen Spindel beim Oeffnen in das Innere des Behälters eindringt wobei

sie die Kruste zertrümmern muſs. Die complicirten Garngestelle werden durch einfache

feste Rahmen aus Flacheisen oder ähnlichem Metall ersetzt, in die vertikal oder

horizontal gestellte Schienen geniethet sind, deren Ränder ml passend geformten

Einschnitten o. dgl. zum Festhalten der Fäden versehen sind.

In Zeichnung auf Taf. 21 sind: Fig. 17 Längsschnitt

und Fig. 16

Querschnitt eines Behälters mit Rahmen und Fäden (Fig. 18 Ablaſsventil)

und in der Textfigur ist der Rahmen einzeln dargestellt.

A (Fig. 16 und 17) ist der

Behälter aus Kupfer o. dgl. mit einem nach einem Korbbogen oder sonstigem

geeigneten Profil gewölbten Boden B und dem

Ablaſsventil V: C, C1, C2 und C3 sind die Garnrahmen aus Flachschienen zum

Festhalten der Fäden. Das Ablaſsventil (Fig. 18) besteht aus

dem aus Guſseisen oder sonstigem Metall hergestellten Gehäuse a, das am tiefsten Punkte des Behälters angeschraubt

wird und oben den Sitz für den durch den Spindelkopf k

gebildeten Ventilteller enthält. An dem unteren Flansch des Gehäuses ist eine Glocke

b befestigt, die den Bewegungsmechanismus der

Spindel gegen den herablaufenden Stürzelstrahl schützt. Das Oeffnen bezieh.

Schlieſsen des Ventiles geschieht nun durch Heben oder Senken der am unteren Ende

mit Gewinde versehenen Spindel c, indem mittels des

Handrades h die auf das Spindelgewinde gesteckte Mutter

m bewegt wird, die derartig in einem Futterstück f

gelagert ist, daſs sie sich wohl frei drehen, wegen der Ansätze aber weder nach oben

noch nach unten ausweichen kann. Das Futterstück f ist

in einer von zwei Winkeleisen gebildeten Brücke gelagert. Wird das Handrad h in entsprechendem Sinne gedreht, so hebt sich nicht

nur die Spindel c mit ihrem Kopf k vom Sitze und gestattet so das Ablaufen des Stürzels,

sondern der Spindelkopf stöſst auch gegen die Bodenkruste und muſs dieselbe bei

heiterem Emporgehen der Spindel durchbrechen. Der Garnrahmen (Fig. 16 und 17 sowie

Textfigur) besteht aus der quer über den Kasten gelegten und auf den Rändern

desselben festgehaltenen Schiene a1 und der sich dem Profil des Behälters anschmiegenden Schiene

b1, die über den

untersten Theile des Bodens c1 aufwärts gebogen ist, um das reine Ablaufen des Stürzels zu

ermöglichen. In diese beiden Schienen sind die Stäbe d1 eingeniethet, deren Ränder abwechselnd

nach oben und unten geachtete Einkerbungen oder sonstige zum Festhalten der Fäden

geeignete Vorrichtungen enthalten, um die der Garnfaden so geschlungen wird, daſs

derselbe, z.B. bei e1

anfangend, nach f1

hinübergezogen, von hier nach g1 hinaufgeführt und dann von g1 nach h1 gespannt wird, um schlieſslich über k1 nach l1 gezogen und hier

befestigt zu werden.

Textabbildung Bd. 266, S. 371

Patent-Ansprüche: 1) Ersatz der durch

Anspruch 1 des Hauptpatentes (25875) geschützten Garngestelle B1 durch Garngestelle

C2, C3, bestehend aus Schienen mit schrägen

Einschnitten l1, g1, f1, k1, h1, e1 zum Einschlingen der

Krystallisationsfäden. 2) Ersatz der durch Anspruch 4 des Hauptpatentes geschützten

Vorrichtung zum Ablassen des Stürzels durch das Stürzelablaſsventil, bestehend aus

Gehäuse a, Glocke b und

verstellbarer Spindel c mit Kopf k zum Ablösen oder Zertrümmern der Krystallkruste am

Boden des Gefäſses.

Ueber das Verhalten und die Bestimmung von Gyps und von

Schwefelcalcium in der Raffinerieknochenkohle sind eingehende

Untersuchungen von Dr. H. Mastbaum in Magdeburg

angestellt worden (Zeitschrift des Vereins für

Zuckerindustrie, 1887 Bd. 37 S. 704). Er fand, daſs die übliche Bestimmung

des Schwefelcalciums nach dem Austrocknen bei über 100° falsche Zahlen liefert, weil

die feuchte Kohle an der Luft und bei dieser Temperatur Wasserstoffsuperoxyd bildet,

welches einen Theil des Schwelcalciums zu schwefelsaurem Kalk oxydirt. Die Kohle

soll daher bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet und dann das Schwefelcalcium

folgendermaſsen bestimmt werden: Man behandelt die Kohle mit Salzsäure unter Zusatz

eines Stückchens Zink zur Reduction des vorhandenen Eisenoxydes und fängt das sich

entwickelnde Schwefelwasserstoffgas in ammoniakalischer Silberlösung auf. Das

Schwefelsilber wird dann entweder direkt, oder nach der Reduction im Wasserstoffstrome als

metallisches Silber gewogen, oder in heiſser Salpetersäure gelöst und mit

Rhodanammonium titrirt.

Das Entgypsen der Kohle mit Soda geschieht, wie durch direkte Versuche festgestellt

wurde, um so vollständiger und schneller, je höher die Temperatur ist; das

Verhältniſs von 1 Mol. Soda auf 1 Mol. Gyps hat sich dabei am besten bewährt. Mehr

als viertägige Digestion ist nicht zweckmäſsig; Waschen mit verdünnter Salzsäure

vermindert den Schwefelcalciumgehalt nicht merklich, wohl aber Berührung der

feuchten Kohle mit viel Luft, wobei Wasserstoffsuperoxyd gebildet und das

Schwefelcalcium zu Gyps oxydirt wird.

Die Abhandlung berichtet über noch mehrere werthvolle Beobachtungen, worauf hier

besonders aufmerksam gemacht sein möge.

H. Winter hat sehr gediegene und eingehende

Untersuchungen über Lävulose ausgeführt und in

ausführlicher Abhandlung die Ergebnisse veröffentlicht (Zeitschrift des Vereins für Rübenzuckerindustrie, 1887 Bd. 37 S. 796).

Die Untersuchungen erstreckten sich auf die endgültige Bestimmung der specifischen

Drehung, auf das Verhalten der Lävulose gegen absoluten Alkohol, auf die

Verbindungen der Lävulose mit Kalk, mit Bleioxyd, mit Bleisalzen und mit

Wismuthsalz, und lieferten folgende Schluſsergebnisse:

1) Die specifische Drehung der Lävulose in 20procentiger wässeriger Lösung bei einer

Temperatur von 20° beträgt – 71,4°.

2) Die Art der Darstellung der Lävulose, sowie das Ausgangsmaterial hat keinen

Einfluſs auf die optische Drehung, welcher den Unterschied zwischen den älteren und

neueren Zahlen für dieselbe erklärt.

3) Die Lävulose läſst sich bei 50° im Vacuum unverändert trocknet und hat alsdann die

Zusammensetzung C6H12O6.

4) Das Drehungsvermögen der Lävulose wird durch Alkohol stark vermindert, das der

Dextrose ein wenig erhöht.

5) Die specifische Drehung von reiner wasserfreier Lävulose in 100procentigem Alkohol

bei p = 7,78 beträgt –47°.

6) Eine Mischung von gleichen Theilen Lävulose und Dextrose zeigt nicht die optischen

Eigenschaften des Invertzuckers.

7) Die Lävulose geht Verbindungen ein mit Calciumoxyd, Bleioxyd, Chlorblei,

Bleinitrat, Eisen und Wismuthnitrat.

Mit einigem Vorbehalt ist noch anzuführen:

8) Die Lävulose geht mit Dextrose eine krystallisirte Verbindung ein von 2 Th.

Lävulose und 1 Th. Dextrosehydrat.

9) Der Invertzucker besteht aus 4 Th. Lävulose und 3 Th. Dextrosehydrat.

10) Die Lävulose bildet ein Alkoholat von der Formel C6H11O6(C2H5).'

11) Die rohrzuckerähnlich krystallisirte hygroskopische Lävulose ist möglicherweise

eine leicht zersetzbare Alkoholverbindung.

12) Eine Acethylverbindung der Lävulose konnte nicht erhalten werden.

Zucker und Melasse als Viehfutter. Produce Markets

Review, 1887 Bd. 22 S. 483 schreibt: „Erneute Aufmerksamkeit ist der

bedenklichen Lage zugewandt worden, in welcher sich die ackerbautreibenden

Bezirke in Folge des Futtermangels befinden, da nicht nur die Heuernte, welche

keinen zweiten Schnitt ergab, knapp war, sondern auch die Hackfrüchte theilweise

miſsrathen sind. Dadurch ist man genöthigt, eingelagertes Futter zu benutzen,

welches sonst für die Ueberwinterung aufgespart worden wäre. Viele Farmer suchen

sich mit Malztrebern, Leinsaatmehl mit Spreu vermischt u.s.w. zu behelfen, aber

augenscheinlich wird den fetterzeugenden und im Allgemeinen nahrhaften und

gesunden Qualitäten des Zuckers, sei es in trockenem Zustande, sei es in Form

von Melasse, nicht hinlängliche Bedeutung beigelegt. Der Marktpreis für Sorten,

die sich zum Verfüttern eignen, bleibt ungeachtet des zunehmenden Begehrs sehr

niedrig, und eine bessere Gelegenheit, mit den benachbarten Landwirthen ein

nutzbringendes Geschäft in Zucker zu betreiben, kann den Kleinhändlern in den

groſsen Grasdistrikten schwerlich geboten werden.“

Auf der diesjährigen Lebensmittelausstellung zu Amsterdam war eine Sammlung von Maltosefabrikaten ausgestellt. Besondere Aufmerksamkeit

erregte die Ausstellung der neugebildeten Société

internationale de Maltose, E. Kinderlen zu Rotterdam, welcher erste Häuser

in Deutschland und Holland angehören sollen. Die vorgeführten Fabrikate werden von

Kennern als tadellose bezeichnet und sollen dieselben nach einem ganz neuen

Verfahren hergestellt sein. Auch die Fabrik Bergen op

Zoom hatte Maltosepräparate ausgestellt, daneben aber auch Glykose. An

Maltosefabrikaten waren auf der Amsterdamer Ausstellung die Folgenden vorhanden: 1)

Rohmaltose von Kartoffeln, 2) raffinirte Maltose von Kartoffeln (2 Muster, hell und

dunkel), 3) Rohmaltose von Mais, 4) raffinirte Maltose von Mais, 5) Eiweiſskörper

aus Mais, 6) raffinirte Eiweiſskörper aus Mais, 7) Maisöl, 8) extrahirter Mais, 9)

Futterkuchen von Mais, 10) Futterkuchen von Kartoffeln, 11) Bitterstoffextract aus

dem Malz, 12) Eiweiſskörper der Kartoffel, 13) präparirte Kartoffelmasse, 14)

krystallisirte Maltose (Deutsche

Zuckerindustrie, 1887 Bd. 12 S. 1176).

St.

Tafeln