| Titel: | Ueber neue Erdöl-Kraftmaschinen und deren Anwendung. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 433 |

| Download: | XML |

Ueber neue Erdöl-Kraftmaschinen und deren

Anwendung.

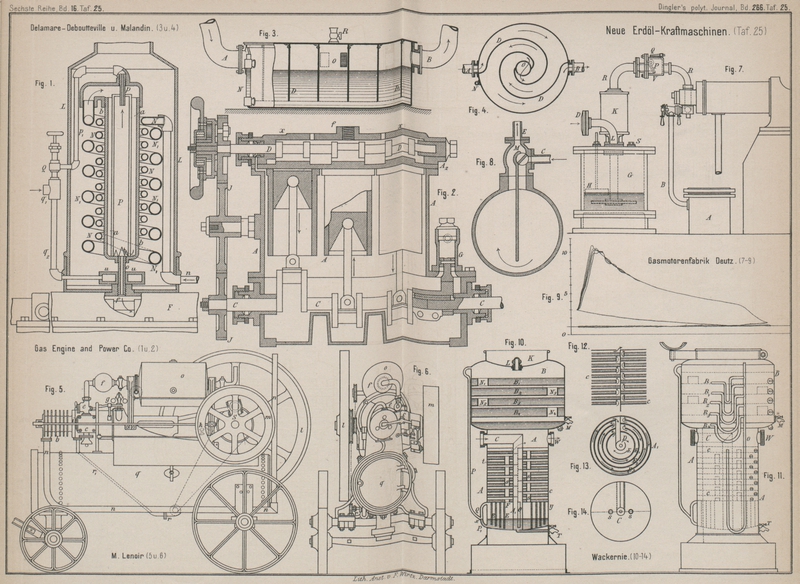

Patentklasse 46. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 25.

Ueber neue Erdöl-Kraftmaschinen und deren Anwendung.

Seitens der Gas Engine and Power Company in New-York

wird nach Berichten im Iron Age und Revue Industrielle vom 27. Oktober 1887 * S. 421

namentlich zum Betriebe für kleine Wasserfahrzeuge ein Dreicylindermotor gebaut,

welcher nicht durch die Expansion entzündeter Erdölgase, sondern nur durch die

Expansion stark gespannter Erdölgase in gleicher Weise wie eine Dampfmaschine durch

Wasserdampf betrieben wird. Man hat hier demgemäſs eine neue Anwendung des immer

wieder als unpraktisch befundenen Verfahrens der Benutzung leicht verdampf barer

Flüssigkeiten zur Speisung von Dampfkesseln vor sich (vgl. D. p. J. 1885 255 489), welche vielleicht von

besserem Erfolge begleitet ist, wenigstens lauten die seitens der Gesellschaft

veröffentlichten Versuchsergebnisse sehr günstig.

Der zur Verdampfung des Erdöles dienende Apparat ist in Fig. 1 Taf. 25

dargestellt. Mittels einer Pumpe wird das Erdöl in das Rohr n gedrückt, um in diesem innerhalb des von Brennern u geheizten Behälters L

nach oben zu steigen und hier zunächst in eine engere Rohrschlange N überzutreten, in dieser nach unten zu flieſsen, um

von hier in der weiteren Rohrschlange N1 wieder aufzusteigen. Hat auf diesem Wege

schon eine starke Vergasung des Erdöles stattgefunden, da die Rohrschlangen von den

Flammen u geheizt werden, so wird die Verdampfung in

dem Raume a zwischen dem Cylinder P und dem Cylinder b, in

welchen das Schlangenrohr N1 ausmündet, noch weiter getrieben. In unseren Quellen wird nun

gesagt, daſs die Erdölgase in dem Räume a nach unten

steigen und durch die vorgesehenen dreieckigen Oeffnungen am Boden des Cylinders P in diesen treten; die leichteren Gase sollen nun

durch die Düse p in der Pfeilrichtung durch Rohr p1 in den Injector Q treten, sich hier mit Luft, welche durch Rohr q1 zuströmen kann,

mischen, um weiter durch Rohr q2 in die Brenner u zu gelangen und

hier zu verbrennen. Die schwereren Gase hingegen sollen durch Rohr o Bach unten in den Stutzen f des Schieberkastens x der

Dreicylindermaschine strömen, um hier mittels der Schieber A2 (Fig. 2) in die Cylinder

vertheilt zu werden. Haben die Gase ihre Arbeit durch Expansion in dieser einfach

wirkenden Maschine verrichtet, so treten sie durch die Schieber in den für alle drei

Cylinder gemeinschaftlichen allseitig geschlossenen Mantelraum A aus, um hier zu condensiren und durch die Pumpe G, welche durch ein Excenter von der Arbeitswelle

betrieben wird, wieder in den Verdampfer zurückgeführt zu werden.

Die Arbeitskolben greifen an die mit entsprechend versetzten Kurbeln ausgerüstete

Arbeitswelle C an, welche in dem Gehäuse A gelagert ist und durch ein Räderwerk J die Schieberwelle D

bewegt.

Da Vorrichtungen zur Regelung der Verdampfung nicht angegeben sind, so dürfte ein

gefahrloser Betrieb nicht möglich sein. Ueber Versuche, welche die ausführende Firma

mit einer 4-Pferdmaschine an Bord eines Fahrzeuges – die Schraube war unmittelbar

auf die Arbeitswelle C gesetzt – gemacht haben will,

wird der Erdölverbrauch auf 4,5 bis 7l in der

Stunde angegeben. Das Fahrzeug soll 8 Knoten gemacht haben. Besonders wird die

Leichtigkeit der Maschine gerühmt. Das Gewicht soll 140k betragen. Eine 8-Pferdmaschine soll 280k und eine 2-Pferdmaschine gar nur 100k

wiegen.

Für den Betrieb von Wagen, also als Erdöllocomotive, ist die Maschine von E. Delamare-Deboutteville und L. P. Ch. Malandin in Fontaine-le-Bourg, Frankreich (* D. R. P. Nr. 33915

vom 4. März 1884) bestimmt (Génie civil, 1886 * S.

329). Zwei Cylinder, welche mit Strahlungsrippen zur Abkühlung versehen sind, liegen

wagerecht unter dem Wagenkasten. Dieselben werden aus einem Carburirapparate

gespeist und arbeiten im Viertact. Die gleichzeitig ausgeschobenen Kolben bewegen

eine Kurbelwelle, welche mittels einer Kuppelung und einer Zwischenwelle durch

Ketten die Hinterräder des Wagens umtreiben.

Der Gaserzeuger Fig. 3 und 4 hat eine cylindrische

Form. Er ist innen durch eine doppelte spiralförmige Wand D abgetheilt, so daſs die direkt durch die Maschine angesaugte Luft sich

bei ihrem Hinwegstreichen über die Flüssigkeit D1 entsprechend carburirt. Die Luft tritt

bei A ein, folgt der Spirale bis nach O und geht dann in entgegengesetzter Richtung durch B direkt in die Maschine. Der Hahn R dient für die Zuführung der Flüssigkeit. Das

Standglas N zeigt die Höhe der Flüssigkeit in dem

Apparat an. Der Raum zwischen den Spiralen ist mit einem die Carburirflüssigkeit

aufsaugenden Material, wie Bimsstein o. dgl., angefüllt.

Um die Bildung der carburirten Gase zu veranlassen und die Anwendung von schweren

Kohlenwasserstoffen (Erdöl, Naphta u.s.w.) zu erleichtern, taucht man den Apparat in

ein beliebig gewärmtes Wasserbau (Abkühlungswasser der Gasmotoren) oder man erwärmt

den Carburirapparat durch einen heiſsen Luftstrom (Auspuffgase der Gasmotoren) oder

in sonstiger Weise.

Die Entzündung der Cylinderladung erfolgt auf elektrischem Wege. In einem im

Schieberkasten vorgesehenen Räume, welcher durch den Vertheilungsschieber zeitweise,

wenn die Zündung erfolgen soll, mit dem Arbeitscylinder bezieh. dem Explosionsraume

in Verbindung gebracht wird, sind zwei Platinspitzen untergebracht, zwischen welchen

ständig Funken überspringen. Durch diese Anordnung soll jedenfalls einem Versagen

der Zündung durch ausbleibende Funken vorgebeugt werden. Der Strom wird von

galvanischen Elementen geliefert.

Von M. Lenoir in Paris (Bulletin

de la Société d'Encouragement, 1886 * S. 497 und Scientific American Supplement, 1886 * S. 8697) wird eine Locomobile mit

Erdölkraftmaschine vorgeschlagen, welche besonders für den Betrieb

landwirtschaftlicher Maschinen bestimmt ist.

Der cylindrische Kessel q (Fig. 5 und 6), welcher

die gesammte Maschine trägt und mit den Fahrrädern versehen ist, enthält das

Kühlwasser, welches mit Hilfe einer kleinen Centrifugalpumpe r durch Rohr r1 in den Kühlmantel des Arbeitscylinders c gebracht wird und aus diesem wieder in den Kessel zurückläuft. Das Erdöl

befindet sich in dem Behälter o, welcher ständig um

seine Achse gedreht wird, so daſs durch denselben hindurchgedrückte Luft sich besser

mit Erdöl schwängern kann, als wenn die Oberfläche desselben ruhig stände. Ob der

Behälter noch mit porösen Stoffen angefüllt ist, wird nicht gesagt, ist aber zu

vermuthen. Die mit Erdöl geschwängerte Luft geht durch den Gummibeutel f und Ventil e, welche vom

Regulator g gesteuert werden, in den Verbrennungsraum

des Arbeitscylinders, welcher vom Kühlmantel nicht mehr umschlossen wird, sondern

nur mit Strahlrippen umgeben ist. Die Entzündung findet auch durch einen

elektrischen Funken statt, über dessen Erzeugung nichts gesagt wird. Die im Viertact

arbeitende Maschine stöſst die Verbrennungsrückstände durch Rohr n aus. Dieselben werden eigenthümlicherweise nicht zur

Erleichterung der Vergasung des Erdöles im Behälter o

benutzt. Es ist aber nicht anzunehmen, daſs die Vergasung ohne Wärmezufuhr erfolgen

wird. Der im Schlitten k gleitende Kreuzkopf überträgt

die Bewegung des Kolbens auf die Kurbelwelle S, auf

welcher ein Schwungrad l und eine Riemenscheibe m sitzen.

Fig. 1., Bd. 266, S. 435

Fig. 2., Bd. 266, S. 435

Bei einer von Rouart frères et Comp. in Paris nach einer

umfänglichen Mittheilung in Armengaud's Publications

industrielles, 1887 * S. 256 gebauten Maschine von 3 Pferd für ein

Schraubenboot von 7m Länge und 0m,6 Tiefgang ist die allgemeine Anordnung der Lenoir'schen Maschine beibehalten. Der Vergaser hat die

in Textfig. 1 und 2

gekennzeichnete Einrichtung erhalten. In dem geschlossenen Cylinder C wird mittels des Kettenrades p das mit Schaufeln o ausgerüstete Rad O derart umgedreht, daſs mittels der Schaufeln o das am Boden des Behälters C befindliche Erdöl aufgeschöpft wird, um dann von der Höhe des Rades

wieder niederzurieseln, so daſs die durch Stutzen O1 durch den Raum C

gesaugte Luft mit einer

möglichst groſsen Oberfläche von Erdöl in Berührung kommt. Durch die Oeffnung o1 wird der Behälter

C gefüllt.

Ueber Versuche, welche mit einem zweipferdigen Motor angestellt wurden, wird

folgendes veröffentlicht. Der Vergaser hatte einen Durchmesser von 0m,4 und eine Länge von 0m,48 bei 60l

Inhalt. Die secundliche Arbeit wurde bei 175 Umdrehungen zu 147k,07 berechnet. Der Erdölverbrauch (650g auf 1l) soll

sich auf 0l,6068 für Stunde und Pferd gestellt

haben.

Auch die Gasmotorenfabrik Deutz baut neuerdings einen

dem bekannten Deutzer Gasmotorenmodell angepaſsten Erdölmotor, über welchen Knoke in der Zeitschrift des

Vereins deutscher Ingenieure, 1887 * S. 89 berichtet.

Das Erdöl ist in einem guſseisernen, luftdicht abgeschlossenen Gefäſse G (Fig. 7) enthalten und

wird durch eine im Deckel befindliche, mittels der Schraube S verschlieſsbare Oeffnung eingebracht. Ein Schwimmer H dient zur Kennzeichnung des Flüssigkeitsstandes. In

der Mitte des Deckels mündet das Luftrohr L, in welches

die angesaugte Luft durch das Drahtsieb D eintritt;

unten taucht dieses Rohr in das Erdöl und ist hier brausenartig erweitert. Ferner

sitzt auf dem Deckel des Gefäſses G der Kiestopf K, in welchen von unten her die carburirte Luft

eintritt; letztere gelangt alsdann durch die Röhren R,

in welche der Ventilkasten V eingeschaltet ist, nach

der Maschine. Während des Saugvorganges öffnet sich das Rückschlagventil P und wird durch L Luft

eingesaugt, die sich beim Durchgange durch das Erdöl mit diesem sättigt und so nach

der Maschine gelangt. Die zur Bildung einer explosiblen Mischung erforderliche Luft

wird durch den Ansaugetopf A und das Rohr B herbeigesaugt, und es kann die Gröſse dieser

Luftzufuhr durch einen Hahn geregelt werden.

Ein Drahtsieb D verhindert den etwaigen Rückschlag einer

Flamme in das Gefäſs G durch Rohr L. Weiterhin beseitigt der in die Leitung zum Motor

eingeschaltete Kiestopf K jede Möglichkeit des

Zurückschlagens der Flamme nach G, selbst wenn das

Rückschlagventil P sich unter der Wirkung eines

zurückkehrenden Gasstromes einmal nicht schlieſsen sollte. Im Falle einer Explosion

zwischen P und der Maschine wird durch das

Sicherheitsventil Q der entstehende Druck sofort

beseitigt.

Zur Anwärmung des Gefäſses G werden die Abgase durch das

Rohr C (Fig. 8) in der

gezeichneten Stellung des Zweiwegehahnes M in den

Untersatz geführt, der durch eine Zunge in zwei Räume getheilt ist, um schlieſslich

durch das Rohr E zu entweichen. Dreht man den Hahn M um 45°, so ziehen die Gase unmittelbar durch E ab, ohne den Untersatz zu durchströmen. Durch

Zwischenstellungen des Hahnes kann man die Gaserzeugung nach Belieben regeln.

Die zum Betriebe vorgeschlagene Brennflüssigkeit ist Erdöl oder Naphta von 0,7 spec. Gew. Der

Verbrauch für Pferd und Stunde wird von der Fabrik auf 0,5 bis 0l,75 beziffert.

In Fig. 9 ist

ein Diagramm einer einpferdigen Deutzer-Maschine

wiedergegeben; die Compression wird auf 3at

getrieben, die Explosion erhöht den Druck auf 11at.

Ueber einen Erdölvergaser, System Wackernie, berichtet

die Technische Rundschau, 1887 * Nr. 31, nach der Revue Industrielle. Der Apparat besteht aus einem

Blechcylinder A (Fig. 10 bis 14), auf

welchem ein Sammler B montirt ist. Beide ruhen auf

einem Guſssockel. Im unteren Theile von A sind eine

Anzahl Eisenringe E gelagert, welche an ihren Enden ein

Drahtgewebe tragen. Ueber diesen Ringen sind eine Reihe Blechscheiben c (Fig. 12) eingelegt,

welche Abtheilungen bilden, deren Form aus Fig. 14 hervorgeht.

Jede Tafel bildet einen Flüssigkeitsbehälter. Mitten durch A geht ein Rohr C, welches als

Einströmungsrohr für das Gas dient. Im Sammler B sind

eine Anzahl Sammelteller B1 bis B4

angebracht, welche gleichfalls durch 4 Oeffnungen N1 bis N4 unter sich in Verbindung stehen. Das

durch C eintretende Gas entweicht durch die Oeffnung

D (Fig. 13) in den

Behälter A1,

durchströmt E bis E3 und steigt dann durch die Oeffnung F in die Räume zwischen den Blechscheiben C, sammelt sich dann im oberen Theile von A und entweicht durch den Stutzen W. Um den Sammler B mit

dem flüssigen, aus Erdöl gewonnenen Destillationsproduct zu füllen, öffnet man den

Stopfen L, schüttet die Flüssigkeit in den Raum K, von wo aus sie sich auf die einzelnen Teller B1 bis B4 vertheilen wird;

sobald alle diese Teller gefüllt sind, beginnt die Flüssigkeit durch den Hahn M zu entweichen, worauf derselbe zu schlieſsen ist.

Sobald das in A eingeführte Gas eine genügende

Dichtigkeit erreicht hat, beginnt es das Niveau von x

bis y herabzudrücken, öffnet dann P1 in der Röhre P und dringt durch den oberen Theil des Syphons Q in P1 ein, steigt im Leitrohr P nach dem Sammler B, übt

dort einen Druck auf die Oberfläche der einzelnen Behälter aus und zwingt die

Flüssigkeit, in die Röhren R bis R4 (Fig. 11) zu treten;

diese münden in einen Heber O, welcher das

Destillationsproduct nach der obersten Platte c

überführt. In jeder dieser Platten c ist ein kleines

Fallrohr s angebracht, welches, sobald der einzelne

Behälter gefüllt ist, die Flüssigkeit in den nächsten abflieſsen läſst. Zum

Entleeren des Apparates dient der Hahn T.

Beachtenswerte Neuerungen bringen Benz und Comp. in

Mannheim (* D. R. P. Nr. 37435 vom 29. Januar 1886) für Erdölmaschinen in Vorschlag,

welche Wagen u.s.w. treiben sollen. In der Patentschrift ist ein kleiner Wagen nach

Art der Tricycles, für 2 Personen erbaut, dargestellt. Ein kleiner Gasmotor,

beliebigen Systemes, dient als Triebkraft. Der Cylinder des Motors wird durch

Verdampfen von Wasser auf gleicher Temperatur gehalten. Der Motor ist in der Weise

angeordnet worden, daſs sein Schwungrad in einer horizontalen Ebene sich dreht und die Kraft durch zwei

Kegelräder auf die Triebräder übertragen wird. Hierdurch erreicht man nicht nur eine

gute Lenkbarkeit des Fahrzeuges, sondern auch Sicherheit gegen ein Umfallen

desselben beim Fahren kleiner Curven oder bei Hindernissen auf den Fahrstrasen.

Die Kühlung des Arbeitscylinders des Motors geschieht durch Wasser, welches die

ringförmigen Zwischenräume ausfüllt. Gewöhnlich läſst man das Kühlwasser bei

Gasmotoren mit geringer Geschwindigkeit um den Cylinder sich bewegen, indem das

kalte unten eintritt und das erwärmte oben abflieſst. Es ist aber dazu ein groſser

Wasservorrath nöthig, wie ihn leichte Fuhrwerke zu Land nicht gut mitführen können,

und daher ist folgende Einrichtung getroffen worden: Das Wasser um den Cylinder

verdampft. Die Dämpfe streichen durch das oberhalb des Cylinders angebrachte

Rohrsystem a (Textfig.

3), werden dort zum gröſsten Theile condensirt und treten wieder als

Wasser unten in den Cylinder ein. Der nicht condensirte Dampf entweicht durch die

Oeffnung b.

Fig. 3., Bd. 266, S. 438

Fig. 4., Bd. 266, S. 438

Um stets ein gleichmäſsiges Gasgemenge zu erhalten, ist es nöthig, daſs neben dem

gleichmäſsigen Luftzutritt und der gleich hohen Temperatur des Erdöles auch der

Stand des letzteren im Kupferkessel c (Textfig. 4) ein möglichst gleicher sei, und ist zu

diesem Zweck der Vorrathsbehälter d mit dem

Kupferkessel c durch eine enge Röhre e, die in ein weites Wasserstandsglas f mündet, verbunden. An der Röhre ist ein kleiner Hahn

g angebracht, um den Zufluſs nach Bedarf reguliren

zu können. Durch die Glasröhre ist das tropfenweise Eintreten des frischen Oeles

wahrzunehmen und zugleich der Stand desselben im Apparat zu beaufsichtigen. (Vgl.

1886 262 * 241. * 289. * 349.)

Mg.

Tafeln