| Titel: | Neue Federkraftmaschinen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 481 |

| Download: | XML |

Neue Federkraftmaschinen.

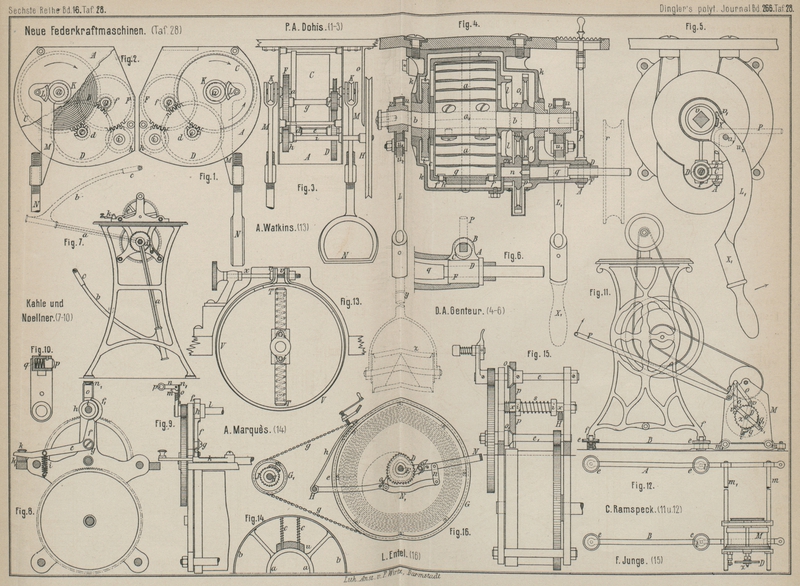

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Neue Federkraftmaschinen.

Wenn auch oft genug bewiesen ist, daſs die Federkraftmaschinen eine durchaus

unzweckmäſsige und unvortheilhafte Uebertragung der in ihnen aufgespeicherten Kraft

bewirken, das Gewicht der Federn im Vergleich zur Leistung unverhältniſsmäſsig groſs

wird, so wird trotzdem an der Verbesserung der Federtriebwerke fortgearbeitet. Zwar

scheint die Ueberzeugung allgemeinere Anerkennung gefunden zu haben, daſs der

Betrieb von Straſsenbahnwagen u. dgl. selbst bei Benutzung vieler, schwerer und

stark gespannter Federn ein technisches Unding ist, daſs es überhaupt nicht möglich

ist, eine gleichmäſsige Kraftübertragung für Engere Zeit, also etwa eine

Tagesschicht, zu bewirken, doch wird immer daran gearbeitet, die Federkraftmaschinen

zum Betriebe kleiner Arbeitsmaschinen, namentlich Nähmaschinen, nutzbar zu machen.

Nur in geringem Maſse gehen leider diese letzteren Bestrebungen auf eine

zweckmäſsigere Ausbildung der Aufzugvorrichtungen der Federkraftmaschinen hinaus,

trotzdem doch erkannt sein sollte, daſs gerade in der Erleichterung der

Aufzieharbeit der Hebel zu einer Brauchbarmachung angesetzt Werden muſs. Kann es

doch keinem Techniker entgehen, daſs nur ein verhältniſsmäſsig geringer Theil der

einer Feder zugeführten Kraft Nieder nutzbar gemacht wird, daſs demgemäſs – will man

die Federkraftmaschinen brauchbar machen – die Aufspeicherung dieser Kraft Möglichst

erleichtert werden muſs, und zwar dadurch, daſs man in kurzer Zeit eine groſse

Arbeit zur Aufspeicherung gelangen lassen kann, durch Möglichst bequeme Ausführung

der hierzu nöthigen mechanischen Arbeit. Eine interessante Neuerung bei der

Anwendung von Federkraftmaschinen für Nähmaschinen hat P. A.

Dohis in Paris (* D. R. P. Nr. 31 566 vom 26. April 1884) vorgeschlagen,

indem er eine Federkraftmaschine bezieh. eine gespannte Feder nur als indirekten

Uebertrager der menschlichen Arbeit zwischen Arbeitsstelle und Krafteinleitung

einschiebt. Wenigstens kann durch diese Einrichtung eine gröſsere Gleichmäſsigkeit

der Kraftabgabe ohne Beding einer gleichmäſsigen Kraftzuleitung gewährleistet

werden, da die Feder in diesem Falle als Regulator wirken wird. (Vgl. 1885 255 * 139.)

Der Apparat kann als Kraftsammler wirken, welcher Kraft aufspeichert, um sie nach

beliebiger Zeit allmählich und fortlaufend gleichmäſsig wieder abzugeben; oder die

Feder kommt als Kraftsammler nicht zur Wirkung, sondern dient allein als

Uebertragungsmittel für die Kraft und Bewegung, indem sie sofort sämmtliche Kraft,

die sie empfängt, wieder weiter gibt, ohne sie aufzuspeichern; oder der Apparat kann

in einer dritten Wirkungsweise Anwendung finden, in welcher er zunächst eine gewisse

Kraft, die man ihm verleiht, aufspeichert, um sie nach beliebiger Zeit allmählich

und gleichmäſsig wieder abzugeben, gleichzeitig aber eine gewisse Kraft, welche

ihm während dieses Abgebens von neuem mitgetheilt wird, überträgt, so daſs nur in

den einzelnen Zeiteinheiten bestimmte Theile der anfangs aufgespeicherten Kraft

vermehrt, und die ihm in den betreffenden Zeiteinheiten von neuem mitgetheilte Kraft

zur Wirkung gelangt.

In einem Gehäuse A (Fig. 1 bis 3) ist eine

Welle a drehbar gelagert, auf welcher ein Ende einer

Feder B befestigt ist. Das zweite Ende dieser Feder ist

mit einer Trommel C fest verbunden, welche die Feder

B umgibt und also drehbar auf der Welle a ruht. Die Trommel C ist

mit einem Zahnkranz versehen, mit welchem das auf der Welle e sitzende Zahnrad d in Eingriff steht. Auf

dieser Welle e befindet sich ein zweites Zahnrad D, welches in das auf der Welle g angeordnete Zahnrad f eingreift. Auf der

Welle g sitzt ein zweites Zahnrad F, welches mit dem auf der Triebwelle i angebrachten Zahnrad h

in Eingriff steht. Diese groſse Uebersetzung ist gewählt, um bei geringer Drehung

der Welle a bezieh. der Trommel C doch eine groſse Umdrehungszahl der Triebwelle i zu erreichen, und kann beliebig, dem Zwecke entsprechend, gewählt sein.

Auf den beiden Enden der Welle a befindet sich je eine

Frictionsscheibe K festsitzend, welche mit conischer

Nuth versehen ist, in die ein keilförmiger, excentrischer Sector L greift, welcher zwischen den beiden Schenkeln der

gabelförmigen Hebel M, die drehbar auf der Achse a sitzen, gelagert ist. In den beiden Hebeln sind die

zur Aufnahme der Füſse des Arbeiters bestimmten Tritte N verstellbar angeordnet. Werden nun die beiden Hebel M bewegt, so pressen sich die Excenter L fester in die Nuth der Scheiben K und drehen die Welle a.

Durch diese Drehung würde die Feder B auf die Welle a aufgewickelt, falls die Trommel C festgehalten würde; da jedoch kein Widerstand

vorhanden ist, dreht sich dieselbe in gleichem Sinne wie die Welle a, überträgt also lediglich die Bewegung der Welle a auf den Trieb dD und

durch oben beschriebenen Zusammenhang auf die Triebwelle i, indem die Feder jedoch die ungleichmäſsige Drehung der Welle a regulirt und hierdurch eine vollkommene gleichförmige

Drehung der Welle i und somit des Schwungrades H, von welchem die Bewegung in geeigneter Weise

übertragen wird, resultirt. Die gleichförmige Drehung der Welle ist unabhängig von

dem gleichmäſsigen Treten; bei plötzlich langsamerem oder schnellerem Treten wird

nicht plötzlich ein langsamerer bezieh. schnellerer Gang der Maschine eintreten,

sondern sich derselben ganz allmählich mittheilen.

Hat man die Hebel M bewegt und werden sie in

entgegengesetzter Richtung zurückgeführt, so hat die Welle a, veranlaſst durch die Feder B, das

Bestreben, sich gleichfalls wieder zurückzudrehen; es wäre somit ein Spannen der

Feder bezieh. ein Uebertragen der Bewegung auf die Trommel C nicht möglich, da die Welle a, falls sie in

einer Richtung gedreht wird, durch die Feder wieder zurückgeschnellt wird.

Um dies zu verhindern, ist in dem Gehäuse A auf der

Welle a eine Frictionsscheibe K angeordnet, in deren conischer Nuth eine Excenterbremse ruht, welche nur

eine Drehung der Welle in der Pfeilrichtung zuläſst.

Als Bremse für die Abgabe der Triebkraft dient die Stange o, welche vom Knie des Arbeiters mehr oder weniger kräftig gegen das

Schwungrad H gedrückt wird.

Die Arbeit nach den eingangs erwähnten drei Arten wird in folgender Weise bewirkt.

Soll fortlaufend mit gleichmäſsiger Kraft gearbeitet werden, so werden beide Hebel

M mit den Beinen gleichmäſsig oder abwechselnd

vorgestoſsen und angezogen. Hat der Arbeitende eine schwierige Arbeit vor, welche

seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und durch das störende Treten behindert

sein würde, so drückt er die Bremse o gegen das

Schwungrad, so daſs eine Drehung vermieden wird, und spannt nun die Feder B durch Bewegen der Hebel M. Es kann sich jetzt die Trommel C nicht

eher drehen, bis die Bremse freigegeben wird. Man hat nun eine solche Kraft in der

Feder aufgespeichert, daſs man eine bestimmte Zeit ohne weiteres Treten arbeiten

kann, und regulirt man die Schnelligkeit der Maschine durch entstehendes Anpressen

der Bremse o gegen das Schwungrad.

Will man mit einer groſsen Geschwindigkeit arbeiten, ohne aber dieser Geschwindigkeit

entsprechend beim Nähen sehr schnell treten zu müssen, so speichert man zunächst

Kraft auf, welche beim Freigeben der Bremse gleichmäſsig wieder abgegeben wird, und

bewegt nebenbei die Hebel, so daſs noch eine bestimmte Kraft zugeführt wird, durch

die Feder aber sofort wieder übertragen wird. Auch kann während des Nähens durch

entsprechend starkes Anziehen der Bremse o und

verstärktes Treten Arbeit in der Feder aufgespeichert werden.

Auf wesentlich gleichem Grundgedanken beruht die Ausführung von D. A. Genteur in Paris (* D. R. P. Nr. 31635 vom 28.

September 1884). Die Feder a (Fig. 4) ist mit einem

Ende durch die Hülse a1

mit der Welle b verbunden; das andere Ende der Feder

ist mit Hilfe von vier Trauben f an der Trommel c befestigt und überdies durch einen Ansatz g, welcher in die Aussparung h der Trommel eingreift, zurückgehalten. An der einen Seite der Trommel

c ist ein auf der Welle b befestigtes Sperrrad i angeordnet, in

welches ein am Gehäuse k sitzender Sperrkegel

eingreift, und auf der anderen Seite derselben ein Zahnrad l, welches mit der Trommel c ein Stück bildet

und die Bewegung, eiche es durch die Trommel c von der

Welle b aus erhält, den auf dem Bolzen n lose laufenden Zahnrädern m,

m1 mittheilt. Die Räder m, m1 übertragen die

Bewegung auf Zahnräder o, o1, welche lose auf der centralen Welle b

laufen. Das Rad o1

steht mit dem kleinen Trieb p in Eingriff, welches die

Welle q, welche mit dem Transmissionsrad r ausgerüstet ist, in Drehung versetzt.

Zwei abnehmbare Hebel L, L1 sind an den äuſsersten Enden der Welle b angeordnet und dienen zum Spannen der Feder a. Diese beiden Hebel haben einen Kopf u,

welcher bei u1 drehbar

mit dem Arm u2

verbunden ist. Der Kopf u dieses Hebels umfaſst eine

auf b befestigte Rolle v,

gegen welche sich das Ende v1 (Fig. 5) des Armes u2 legt. Dieser Arm u2 ist an seinem oberen

Theile derart zugespitzt, daſs seine Spitze v1 die Rolle v

berührt und daſs ein Stahlstück X, welches in den spitz

zulaufenden Theil mit Schwalbenschwanz eingesetzt ist, im Augenblick des Beginnens

der Federspannung durch Drehung des Hebels L1 in der Pfeilrichtung gegen die Rolle v drückt.

Die Hebel L, L1 tragen

an ihren unteren Enden einen Griff X1, man kann sie jedoch auch mit einer

Stange y verbinden, deren Länge regulirbar ist. Die

Stange y endigt in einen Bügel oder ein Pedal z.

Die Bremse, welche die Drehbewegung der Welle q

arretirt, besteht aus einer Stange A, die durch zwei

Ohren BB des Gehäuses hindurchgeht und eine kleine

excentrische Scheibe C trägt (Fig. 6). Die

excentrische Scheibe C drückt, je nachdem man den

Bremshebel P nach der einen oder der anderen Richtung

dreht, gegen das bei F aufgeschnittene Lager D, und durch diesen Druck wird die Lagerhülse D mit solcher Kraft auf die Welle q gepreſst, daſs die Drehbewegung der Welle q gänzlich aufgehoben wird.

Wenn die Feder ohne Druck in ihrem Cylinder aufgerollt ist, erhält man die

Expansionskraft dieser ersten Aufwickelung, und dann, wenn die Federn weiter

aufgezogen werden, müssen sich die Buckel der Wellen niederdrücken, sich hinter

einander und in einander legen und die schon erhaltene Kraft vergröſsern. Hieraus

ergibt sich, daſs man bei derselben Länge der Feder eine gröſsere Expansionskraft

durch das Ausstrecken der Feder erhält, oder mehrere wellenförmige Erhebungen

besitzt, deren Spitzen allein der Reibung ausgesetzt sind; oder auch aus einer

flachen Stahllamelle, welche in der Mitte mit einem Kupferstreifen versehen ist, der

die Windungen der Feder von einander trennt, die Reibung erleidet und die Feder

gegen Abnutzung schützt,

Wegen der leichteren Herstellung werden auch Federn vorgeschlagen, welche mit einer

oder mehreren runden Rippen gemäſs der Breite der Feder und der zu leistenden Arbeit

ausgerüstet sind. Diese Rippen springen nur auf dem oberen Theile der Feder vor,

d.h. die letztere kann also unten vollständig glatt gewalzt sein und nur auf ihre

oberen Fläche eine oder mehrere Rippen tragen.

Bei der ebenfalls für Nähmaschinenbetrieb eingerichteten Federkraftmaschine von Kahle und Noellner in Rio de Janeiro (* D. R. P. Nr.

31570 vom 1. Oktober 1884) soll die Fuſsarbeit des Arbeiters völlig vermieden

werden, indem die Aufzugvorrichtung durch einen von Hand zu bethätigenden Hebel

betrieben wird.

Der Aufzughebel ab (Fig. 7) besteht aus zwei

im Winkel zu einander starr angeordneten Armen a und b, von denen der Arm a mit

dem zum Spannen der Feder dienenden Sperrrade d

verbunden ist, während der leicht gekrümmte Arm b an

seinem vorderen, gabelförmigen Ende den Handgriffe trägt. Diese eigenthümliche

Hebelform paſst sich den Tischen der Nähmaschinen sehr bequem an, indem sie bei

einer kurzen Bewegung ein ziemlich schnelles Aufziehen

der Feder gestattet; die Aufziehbewegung ist von dem vor der Nähmaschine Sitzenden

leicht auszuführen, ohne daſs es nöthig wäre, aufzustehen oder die Arbeit zu

unterbrechen.

Die Bremse besteht aus einem bei g drehbaren Winkelhebel

ef (Fig. 8 und 9), dessen

Arm f mit seinem gekrümmten Ende f1 sich an die

Bremsscheibe h legt, wenn der Arm e durch die Feder i nach

unten gezogen wird. Die Bremse ist also beständig angespannt. Zum Lösen der Bremse

dient der Hebel k, dessen schiefe Fläche k1 sich unter das

vordere Ende des Armes e schieben läſst, wodurch eine

empfindliche Regulirung der Geschwindigkeit möglich ist.

An der Welle l, welche auch die Bremsscheibe h trägt, ist die Kurbel mn

befestigt, deren Arm n mit dem Arme m durch ein Scharnier verbunden ist und durch die Feder

o, welche sich an die Sperrnase n1 stemmt, in

horizontaler Lage gehalten wird. Vorn am Armen ist seitlich ein verschiebbarer Stift

p angebracht, welcher durch die Feder q (Fig. 10) nach auſsen

gedrückt wird. Dadurch wird eine ruhige und teste Verbindung des Motors mit der

Nähmaschine u.s.w. erzielt, indem der Stift p sich an

die Speiche des Nähmaschinenschwungrades anstemmt, während die entgegengesetzte

Seite des Armes n an die daneben Agende Speiche

angedrückt wird.

Bei der an C. Ramspeck in Hamburg (* D. R. P. Nr. 35840

vom 29. December 1885) patentirten Ausführung, welche ebenfalls zum Betriebe von

Nähmaschinen bestimmt ist, wird die Maschine ganz unabhängig von der Nähmaschine

angeordnet; auch ist die Einrichtung so getroffen, daſs der Motor ohne weitere

Veränderung des Nähmaschinengestelles an dasselbe angeschlossen werden kann.

Der Federmotor M (Fig. 11 und 12) ist auf

den beiden eisernen Schienen A und B an einem Ende derselben montirt, während die anderen

vortretenden Enden der Schienen in solchem Abstande von einander einstellt und unter

einander befestigt sind, daſs die Füſse f des Gestelles

der Nähmaschine auf kleinen Sockeln e der Schienen

aufstehen, sobald man das Gestell auf die Schienen stellt. Die Sockel e sind in der Längsrichtung auf den Schienen in

Schlitzen l justirbar angebracht, während die

Entfernung der Schienen A und B von einander durch die Zwischenverbidungen m,

m1 justirt werden kann, um Nähmaschinen

verschiedener Gröſse mit demselben Motor verbinden zu können. Das Eigengewicht der

Nähmaschine genügt, um den Motor sicher auf dem Boden niederzuhalten. An den Enden

der Schienen A und B sind

Stellschrauben angebracht, um bei unebenem Fuſsboden den Motor fest einstellen zu können und vor

dem Wackeln zu schützen.

Da der Motor, welcher unmittelbar über dem Fuſsboden steht, verhältniſsmäſsig weit

entfernt ist von der Näherin, so läſst sich für den Aufziehhebel P ohne weitere Uebersetzung ein langer Hebelarm

gewinnen. Derselbe macht es aber erwünscht, daſs bei der Hin- und Herbewegung

jedesmal und ununterbrochen ein Aufziehen der Feder erfolgt, da sonst zu viel Weg

und Zeit verloren gehen würde und eine Uebersetzung unvermeidlich wäre.

Das Sperrrad D, welches mit der Feder in Verbindung

steht, wird von zwei Sperrkegeln g und g1 beeinfluſst, von

denen g an dem Ende des Hebels i und g1 am

Ende von i1 angebracht

ist. Die Hebel i und i1 sind drehbar auf dem Zapfen z des Sperrrades D

gelagert und befinden sich auf verschiedenen Seiten desselben. Die anderen Endpunkte

v und v1 der Hebel i

und i1 sind drehbar mit

Hebeln o und o1 verbunden, welche mit ihren anderen Enden

an den Winkelarm c des Hebels P gekuppelt sind. Wird nun P hin und her

bewegt, so faſst das eine Mal die Klinke g, das andere

Mal die Klinke g1 in

das Sperrad ein und treibt dasselbe in gleicher Richtung vorwärts.

A. Watkins in London (* D. R. P. Nr. 24751 vom 21. Juli

1883) verspricht sich besondere Vortheile von einer Triebfeder, welche in der Dicke

und Breite allmählich derart zuläuft, daſs das stärkste und breiteste Ende der Feder

unmittelbar an die Aufzugwelle angeschlossen wird und die Verjüngung dann nach

auſsen fortschreitet. Es ist dabei zu beachten, daſs die Verjüngung nach der

Längsmittellinie der Feder zu erfolgt.

Einen selbstthätigen Regulator bringt derselbe Erfinder (* D. R. P. Nr. 29141 vom 29.

März 1884) in Vorschlag. Auf der am schnellsten umgedrehten Welle der

Federkraftmaschine sind innerhalb eines festliegenden Ringes V (Fig.

13) mehrere radiale Hohlarme angeordnet, in welchen je eine Spiralfeder

derart untergebracht ist, daſs die am Ende der Hohlarme hervorragenden Bremsschuhe

T in dieser Stellung gehalten werden. Werden nun

die Hohlarme mit dem Motor in Drehung versetzt, so werden die Spiralfedern und die

Bremsschuhe durch die Centrifugalkraft nach auſsen getrieben, so daſs der Bremsschuh

mit der inneren Peripherie des Ringes V in Berührung

kommt und eine Hemmung der Geschwindigkeit hervorruft.

Der Bremsring V ist vorzugsweise an den beiden Enden mit

zwei rechtwinkelig aufgebogenen Lappen v, v1 versehen. Eine Schraube x läuft durch diese beiden Lappen v, v1 wovon der eine so

mit Gewinde versehen ist, daſs das Anziehen oder Lösen der Schraube eine Verengung

oder Erweiterung des Ringes hervorruft.

Um beim Aufziehen der Federn eine Erleichterung der aufzuwendenden Arbeit zu

erzielen, bringt A. Marquès in Paris (* D. R. P. Nr.

31903 vom 31. Mai 1884)

auf der Aufzugwelle ein Schwungrad an, zwischen dessen concentrischen Radkränzen a, b (Fig. 14) auf Stangen

ein Gewicht u gleitet. Bei der Umdrehung des

Schwungrades soll die Centrifugalkraft die Federn c

allmählich zurückdrängen, so daſs die Masse u gegen den

äuſseren Radkranz gedrängt wird, um damit die Schwungkraft zu vergröſsern.

Eine Bremse wird von F. Junge in Hamburg (* D. R. P. Nr.

33445 vom 16. Mai 1885) vorgeschlagen, gleichfalls in Anwendung auf einen für

Nähmaschinenbetrieb bestimmten Motor.

Die Triebachse e (Fig. 15) der

Federkraftmaschine befindet sich nach erfolgter Montage in gleicher Achsenhöhe mit

der Triebscheibe der Nähmaschine, so daſs die Uebertragung durch einen in die

Speichen der letzteren Triebscheibe eingeklinkten Mitnehmer erfolgen kann.

Die Bremse, durch welche während des Betriebes der Maschine die Geschwindigkeit

derselben regulirt werden soll, ist sehr empfindlich und dabei wirksam, indem sowohl

die Triebwelle e, als auch die Zwischenwelle e1 des gröſseren

Zahnrades gleichzeitig gebremst werden. Dies geschieht durch eine Brille p, welche auf einer Zwischenwelle x verschiebbar gelagert ist und welche, mit conischen

Ausfräsungen versehen, über zwei Kegel o, o1 greift, von denen je einer auf den Wellen

e und e1 festsitzt. Auf der Welle x sind zwei Ringe i und

i1 verschiebbar

gelagert und zwischen beiden ist eine Spiralfeder s

angebracht. Gegen i wirkt ein Hebel H, der seitwärts verschoben werden kann. Dieser Hebel

spannt mehr oder weniger die Feder s, je nachdem er

nach links oder rechts verrückt wird, und preſst dadurch die Scheibe i1 gegen die Brille p, welche nun wieder ihrerseits die Kegel o und o1 entsprechend bremst.

Für den Betrieb von Fuhrwerken sind die folgenden beiden Ausatmungen bestimmt. Gebrüder Schwickert in Höchst a. M. (* D. R. P. Nr.

31604 vom 17. August 1884) wenden zwei sehr starke Bufferfedern an, welche die ihnen

überwiesene Kraft mittels einer Zahnstange auf ein Zahntriebwerk und die

Fahrräderachsen übermitteln. Jede Feder kann gesondert aufgezogen werden, ohne die

Arbeit der anderen zu stören; auch soll jede Feder zur Bewegung des Wagens

ausreichen.

Bei der Ausführung von L. Entel in Zittau (* D. R. P.

Nr. 39690 vom 16. November 1886) soll eine Reihe getrennt neben einander gelagerter,

in üblicher Weise gerollter Blattfedern durch Umtrieb ihrer mit Mahnung versehenen

Gehäuse den Betrieb vermitteln.

Das Gehäuse der Feder besitzt an einer Seite ein Sperrrad, an der anderen Seite ein

Kettenrad. Das Sperrrad wird von der auf der Achse H

(Fig.

16) sitzenden Klinke h arretirt. Wird diese

Klinke ausgelöst, so wirkt die von der Feder erzeugte Kraft drehend auf die Trommel

e bezieh. das Kettenrad G. Von hier wird die Drehung durch die Kette g auf das Kettenrad G1 übertragen, wobei die an G1 befindliche Klinke m in das Sperrrad J

eingreift und die Drehung der Welle K hervorruft Kommen nicht alle Federn

zur Abgabe ihrer Kraft, so bleibt bei der oder den auſser Function stehenden das

entsprechende Kettenrad G1 stehen und das zugehörige Sperrrad J

gleitet unter seiner Klinke hinweg.

Zum Aufziehen der Spiralfedern dienen die Hebel N, N1, wovon N

seinen Drehpunkt auf der Trommelachse E, N1 auf der Achse H hat. Beide sind durch ein Gelenk n mit

einander verbunden und tragen Klinken o, o1, welche mittels Federn derart in Eingriff

mit einem Sperrrad D gehalten werden, daſs beim

Niedergang des Hebels Klinke o, beim Aufgang Klinke o1 die Drehung des

Sperrrades im gleichen Sinne, also das ständige Aufziehen der Feder bewirkt. Dieses

Aufziehen erfolgt, wie ersichtlich, unabhängig davon, ob die Feder arbeitet oder

sich in Ruhe befindet.

Mg.

Tafeln