| Titel: | Neuerungen an Typenschreibmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 529 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Typenschreibmaschinen.Vgl. 1887 264 632.

(Patentklasse 15. Fortsetzung des Berichtes Bd.

263 S. 178.)

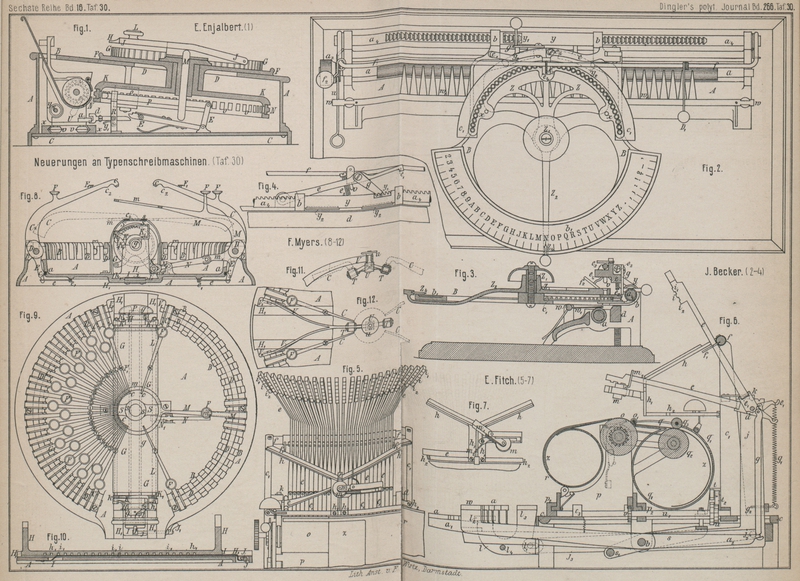

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Neuerungen an Typenschreibmaschinen.

Die Schreibmaschinen, bisher vorzugsweise in Amerika und England in ausgedehntem

Gebrauche, scheinen in neuerer Zeit auch in Deutschland an Boden zu gewinnen, und

sind in den letzten Jahren mehrfach Constructionen hervorgetreten, welche durch ihre

einfache und gedrängte Anordnung sich gröſsere Verbreitung zu erringen scheinen.

Letzterer war bisher zum Theil der noch ziemlich hohe Preis für die Remington'sche Maschine 450 bis 500 M. hinderlich, der

indessen durch Zeitersparniſs, indem ein 2 bis 3mal schnelleres Schreiben als sonst

erzielt werden kann, ausgeglichen wird. Den Vorzug dürften diejenigen Maschinen

verdienen, welche unter Verwendung groſser und kleiner Buchstaben gleiche

Zwischenräume zwischen den einzelnen Buchstaben erzielen und damit eine

regelmäſsige, dem Auge angenehme Schrift ermöglichen.

Eine einfache Anordnung zeigt die Typenschreibmaschine von Ernest Enjalbert in Paris (* D. R. P. Nr. 36145 vom 19. December 1885).

Dieselbe besitzt eine zu drehende Scheibe, an deren Umfang ein Typen-Kautschukring

eingelassen ist, dessen Typen durch einen innerhalb der Scheibe angeordneten Hebel

gegen das zu beschreibende Papier gedrückt werden.

Die ganze Maschine ist in einem Gehäuse A (Fig. 1 Taf.

30) gelagert, welches unten durch den Boden C

geschlossen ist und oben einen der Länge nach durchgehenden Schlitz B besitzt. In der Mitte des Deckels ist eine

kreisförmige Aussparung D angebracht, durch welche der

Bewegungsmechanismus der Maschine hindurchreicht. Auf der Deckplatte der Maschine

ist die Scheibe F befestigt, auf welcher die

Buchstaben, Zahlen, Interpunktionszeichen u.s.w. angebracht sind. In derselben ist

eine zweite Scheibe K drehbar, und zwar ist dieselbe

mit einer Büchse fest verbunden, auf welcher der Hebel J befestigt ist. Der letztere trägt vorn einen Knopf L und läuft in eine Zunge H aus, die in entsprechende Schlitze des Randes G der Scheibe F paſst.

Um die Scheibe K ist in einer eingedrehten Vertiefung

derselben ein Band N aus vulcanisirtem Kautschuk

gezogen, auf welchem sich die Druck- bezieh. Schreibtypen befinden.

Beim Schreiben dreht man den Hebel J so weit, daſs sich

seine Zunge H über dem Schlitze des gewünschten

Buchstabens auf der Scheibe F befindet, und drückt

alsdann die Zunge H in den Schlitz nieder. Da sich mit

dem Hebel J auch die Typenscheibe K dreht, so rückt der gewünschte Buchstabe an die

richtige Stelle. Die Aussparung der Scheibe K hat an

den Stellen, wo sich die Typen auf dem Kautschukbande N

befinden, Oeffnungen o, durch welche der Hebel P

gegen das Typenband N gedrückt werden kann. Dieser Druck erfolgt

gleichzeitig durch das Niederdrücken des Hebels J,

indem derselbe auf den Bolzen M und dieser wieder auf

den Winkelhebel E drückt, welch letzterer dann den in

dem Bock R geführten Hebel P gegen das Typenband und so die entsprechende Type gegen das Papier

preſst.

Der Support U, welcher die Papierwalze trägt, wird

mittels der Rädchen v in den Bahnen x geführt, mit Hilfe einer Feder y, welche bestrebt ist, ihn beständig von rechts nach

links zu ziehen. An dieser Bewegung wird er durch einen Schaltmechanismus

verhindert, welcher aus einer an dem Support sitzenden Zahnstange a und einem in letztere eingreifenden, am Bocke R drehbaren Sperrhebel d

besteht. Eine Feder y1

hält ihn immer in Eingriff mit der Zahnstange. Beim Herabgehen des Winkelhebels E nun bleibt dieser Sperrhebel unbeeinfluſst, da der

vordere Theil von E eine drehbare, unter dem Einflüsse

einer Feder stehende Nase trägt, beim Aufwärtsbewegen indessen wird er aus der

Zahnstange ausgelöst, und läſst dieselbe und damit den Support U um einen Zahn passiren, worauf er unter der Wirkung

der Feder y1 wieder in

dieselbe einschnappt.

Um die Zwischenräume zwischen den einzelnen Worten beliebig und gleich groſs

herstellen zu können, ist am Schlitze B eine Skala

eingetragen, welche die seitliche Verschiebung erkennen läſst. Die Scheibe F, und dementsprechend auch der Typenring, trägt an

einer Stelle keine Bezeichnung. Man hat daher nur nöthig, den Hebel J auf diesen Theil von F

einzustellen, und ihn so oft in den zugehörigen Schlitz des Randes G niederzudrücken, als man eine Vervielfältigung der

einfachen Buchstabenentfernung will. Die Einfärbung der Typen erfolgt durch zwei

kleine Farbwalzen.

Groſse Einfachheit besitzt auch der unter dem Namen Boston-Schreibmaschine in den Handel eingeführte Schreibapparat von John Becker in Boston, Mass., Nordamerika (* D. R. P.

Nr. 41127 vom 13. Oktober 1886), und ist derselbe im Wesentlichen durch ein

drehbares Typensegment gekennzeichnet, welches auf dem festliegenden Papiere entlang

geführt wird. Die Maschine zeigt damit eine gewisse Verwandtschaft mit der Spiro'schen Schreibmaschine (* D. R. P. Nr. 38583 vom

22. Juni 1886). Bei der Becker'schen Maschine ist auf

einer Grundplatte ein Gestell A angeordnet (Fig. 2 und

3 Taf.

30), zwischen dessen Seitenwänden eine geriffelte Walze a zur Fortbewegung des Papieres, eine Druckunterlage d für dasselbe und eine gezahnte Vorschubstange a4 gelagert sind, auf

welcher die Indexplatte B gleitet. Die über die ganze

Breite der Maschine reichende Walze a ist am linken

Ende mit einem Handrädchen a2 mit Einkerbungen versehen, deren Abstände den

Zeilenentfernungen entsprechen. Durch Drehen der Walze a kann daher das Papier, welches durch federnde Finger w1 einer Stange w auf der Walze gehalten wird, um Zeilenbreite

verschoben werden, wobei eine Sperrklinke

u durch Eintreten in die Kerben die jeweilige Lage

sichert. Auf der Vorschubstange a4 gleitet nun mit zwei Augen b die

Indexplatte B, deren segmentförmiger Theil b1 die

Groſs-Buchstaben, Zahlen und Interpunktionszeichen enthält. Das Typensegment Z ist über B drehbar

angeordnet, um einen im Mittelpunkte der Indexplatte B

eingeschraubten Stift Z1, und bildet sein unterer

Theil einen Rahmen mit eingesetzter Kautschuk-Typenplatte c1; oben sitzt eine Centrirplatte x. Der Arm Z2 des Segmentes Z geht unterhalb des Theiles b1 der Indexplatte B hinweg, wie Fig. 3 erkennen läſst,

und trägt an seinem Kopfende einen Zeiger Z4, welcher beim Schreiben auf das

entsprechende Zeichen des Indexbogens b1 eingestellt wird. Die Buchstaben und

Zeichen auf dem Kautschuk-Typensegment c1 sind in entgegengesetzter Reihenfolge

angeordnet wie diejenigen auf dem Indexbogen b1, damit sich, wenn der Zeiger Z4 über einem

bestimmten Buchstaben von b1 steht, der zugehörige Buchstabe des Typensegmentes c1 in der Druckstellung

befindet. Auf der Vorschubstange a4 sitzt zwischen den Augen b eine

Hülse y mit Ausschnitt y1, welche an Armen zwei kleine Filzkissen

y2 trägt, auf

welchen eine kräftige Lösung von kopirfähigem Anilinviolett ausgestrichen ist. Die

Kissen reichen bis unter das Typensegment c1 und erfolgt das Einfärben der Typen,

indem dieselben beim Drehen des Segmentes Z mit leiser

Berührung über die Kissen hinwegstreichen. Letztere stehen genügend weit von

einander ab, damit zwischen ihnen die herunterzudrückende Type das Papier erreichen

kann (vgl. Fig.

2). Das Abdrucken des eingestellten Zeichens und die seitliche

Verschiebung der Indexplatte B erfolgt nun mit Hilfe

folgender Mechanismen. An der Indexplatte B ist ein

Hebel e gelagert, welcher an der Unterseite zwei Stifte

e2 und v trägt (Fig. 3 und 4 Taf. 30),

und welcher zwischen einem Ansatze e4 und eingeschraubtem Stifte e3 einen Bügel f aufnimmt. Dieser Bügel reicht über die ganze Länge

der Maschine und ist um die Vorschubstange a4 drehbar, wobei er durch eine Feder hoch

gehalten wird. Der Druckhebel e nimmt also an der

Bewegung des Bügels theil, kann sich aber längs desselben frei verschieben. Indem

man nun mit der linken Hand den Bügel f abwärts drückt,

wird auch der Hebel e abwärts geführt, und dessen

mittels Gewinde beliebig einstellbarer Stift e2 drückt die unter ihm stehende Type des

Kautschuk-Typensegmentes c1 gegen das Papier herunter. Eine Nase e1 des Hebels e

verhindert ein zu weites Abwärtsgehen. Der oben erwähnte Stift v des Hebels e und die

Centrirplatte x des Segmentes Z bewirken nun das genaue Einstellen der Typenplatte c1 unter e2, damit dieser als Druckstempel wirkende Stift bei

seinem Niedergange immer gerade die Rückseite eines Buchstabens trifft, und

letzterer voll und ganz zum Abdruck gelangt. Die Centrirplatte x ist mit Löchern mit versenktem Rande versehen, und

sorgt der über diesen Löchern stehende Stift v bei

seinem Niedergange dafür, auch wenn man den Buchstaben auf dem Indexbogen

b1 nicht genau

getroffen hat, daſs diese Abweichung beseitigt und der zu druckende Buchstabe an die

richtige Stelle gesetzt wird. Die Löcher in der Centrirplatte x stehen dicht neben einander, so daſs sich zwischen

ihnen nur ein scharfer Grat befindet, auf dessen Gipfel der Stift v keinen Halt findet. Er muſs also entweder in das eine

oder in das andere der benachbarten Löcher eintreten, und wenn die Abweichung in der

Einstellung auf dem Indexbogen b1 nicht allzu stark war, wird er leicht in das zugehörige Loch

gleiten.

Zur seitlichen Verschiebung der Indexplatte B befindet

sich an der Hinterseite des Hebels e eine Sperrklinke

g, welche durch ihr Eigengewicht in die Zähne der

Stange a4 eingreift

(vgl. Fig.

4). Beim Niederdrücken des Hebels e nun stemmt

dieselbe sich gegen die Zähne der Vorschubstange a4, und verschiebt damit den Hebel e und mit ihm die seinen Drehpunkt enthaltende

Indexplatte B nach rechts, und zwar um einen Zahn; in

den nächsten Zahn stemmt sich die Klinke erst bei der nächsten Bewegung des

Druckhebels. Es verschiebt sich also der Typenmechanismus Schritt für Schritt nach

rechts, bis die Zeile vollendet ist; dann löst der Schreibende die Klinke g aus und zieht an derselben die Schreib Vorrichtung in

die Anfangsstellung an der linken Seite des Papierblattes zurück.

Zur Bildung der Wortzwischenräume drückt man den Bügel f

mittels der Daumenplatte f2 abwärts, welche, indem sie sich auf das Handrädchen a2 aufsetzt, ein

Herabgehen des Hebels e nur so weit erlaubt, daſs die

Klinke g die Indexplatte B

gerade verschieben kann, ohne daſs ein Zeichen zum Abdruck gebracht wird. Zur

Abgrenzung von Anfang und Ende der Zeilen können kleine Klammern dienen, welche auf

die Vorschubstange aufgesetzt werden, und zeigt ferner ein kleiner, an dem Bügel f sitzender Hammer D1 an, daſs die Zeile fast vollendet ist,

indem der Hammer an eine auf dem Zapfen Z1 der Indexplatte B sitzende Glocke anschlägt.

Die Buchstabenbilder, welche die Schreibmaschine liefert, haben gute Form und etwa

das Aussehen der Groſsbuchstaben jener BLOCK-SCHRIFT,

welche der Buchdrucker Petit breite englische Grotesk nennt. Da alle Buchstaben

gleichen Raum einnehmen müssen, sehen M und W etwas gedrückt aus, während I

übermäſsig viel Raum beiderseits frei läſst. Das Fehlen der kleinen Buchstaben wird

voraussichtlich einer allgemeinen Einführung der Maschine etwas im Wege stehen,

obschon man sich rasch gewöhnt, auch Sätze in Groſsbuchstaben flieſsend zu lesen.

Die Maschine arbeitet leicht, mit mäſsigem Geräusch und ziemlich schnell, und nimmt

wenig Raum ein, so daſs man sie ohne Schwierigkeit auf Reisen mitführen kann. Bei

30cm Länge, 15cm Breite und 7cm Höhe beträgt ihr

Gewicht 1k,25. Sie wird in Deutschland von der

Firma Hermann Hurwitz in Berlin C., Klosterstraſse Nr.

49 und von Gebr. Leichtlin in Karlsruhe für den Preis

von 60 M. geliefert.

Weniger einfach ist die Schreibmaschine von Eugène Fitch

in Des Moines, Jowa, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 39977 vom 20. Juli 1886). Diese

Maschine ist eine Klaviaturmaschine, und gestattet ein Schreiben von groſsen und

kleinen Buchstaben und Zahlen. In einer neueren Ausführung wird auch ein Schreiben

von Brüchen ermöglicht. Die Maschine arbeitet mit Typenhebeln und sind diese in

derselben Ebene und auf gemeinsamer Achse angeordnet. Die oberen Armtheile können an

den unteren seitlich schwingen und werden durch convergirende Führungen sämmtlich

gegen einen bestimmten Punkt der Maschine geführt, an welchem der Abdruck der Typen

erfolgt.

Die Tasten a (Fig. 6 Taf. 30), welche

die Bezeichnungen tragen, sind in zwei concentrischen Reihen angeordnet, und zwar

liegt die innere Reihe höher als die äuſsere. Sämmtliche Hebel a1 dieser Tasten sind

lose drehbar auf der Achse b, die quer durch das

Gestell c der Maschine führt, und liegen ihre hinteren

Enden a2 in derselben

Ebene. Vorn am Gestell c befinden sich Schlitze, in

denen die vorderen Enden der Hebel a1 sich verschieben können. Die Typen sind

an den Enden von Armen e angebracht, und zwar

bezeichnet die äuſsere Type i1 die groſsen Buchstaben, die mittlere Type i die kleinen, und die innere i2 die Zahlen, Interpunktionszeichen

u.s.w. Um nun diese Typenreihen je nach Bedarf zum Abdruck bringen zu können, ist

die Achse d, um welche die Arme e drehbar sind, nicht fest gelagert, sondern ruht in einem schwingenden

Rahmen j, welcher seinen Drehpunkt bei j2 hat, und dessen

vorderer (auf der linken Seite der Maschine liegender) Arm j3 mit einem Schlitze einen Stift l1 umfaſst, welcher

einem bei l4 an einem

Ansätze des Gestelles c drehbaren, mit Tasten l2 und l3 versehenen Hebel l angehört. Durch Anschlagen der Taste l2 wird daher das

vordere Ende j3

gehoben, und der senkrechte Theil des Rahmens j nach

rechts schwingen, so daſs die Achse d von der Walze o entfernt und dann die Typenreihe i1 zum Abdruck kommen

wird. Sollen dagegen Zahlen, Interpunktionszeichen u.s.w. geschrieben werden, so

wird l3 angeschlagen,

wodurch sich j3 senkt

und die Typenreihe i2

in die Drucklage bringt. Ein Sperrhaken k sichert die

jeweilige Lage des Rahmens j.

Die Typenhebel sind, wie Fig. 5 zeigt, auf der

Achse d neben einander angeordnet. Damit die Typen nun

alle an einem Punkte der Maschine zum Abdruck gelangen können, besteht jeder dieser

Hebel aus zwei Theilen e und e1, die derart gelenkig verbunden

sind, daſs die oberen Theile e mit den Typen in Bezug

auf die unteren e1

seitlich schwingen können.

In der gewöhnlichen Stellung befinden sich die Arme e

sämmtlich in derselben Ebene (Fig. 6), und zwar liegen

sie dann an der Anschlagstange f an, die von Ständern

c1 des Gestelles

c getragen wird und Führungsstifte f1 für die Arme e trägt (Fig. 5).

Unten an der Gelenkverbindung mit den Theilen e1 führen die Arme e sich gegenseitig, so daſs das Zurücktreten zwischen die Führungsstifte

f1 dadurch

gesichert wird.

Die Enden a2 der

Tastenhebel a1 sind mit

den Armtheilen e1 durch

Stangen g verbunden, durch welche beim Anschlagen der

Tasten die Schwingungen der Typenarme e erzeugt werden.

Federn g1 (Fig. 6), die

mit den Theilen e1 und

mit dem Gestell verbunden sind, führen die Tasten- und Typenarme jedesmal in ihre

Lage zurück.

An die Tastenhebel greifen die Stangen g mittels Haken

derart an, daſs die Hebel leicht angehakt werden können, indem man ihre vorderen

Enden durch Schlitze des Gestelles einführt und dann die Achse b durchsteckt. Die Stangen g und die hinteren Enden der Tastenhebel werden durch Stifte g2 geführt.

Um nun alle Typen an den seitlich schwingenden Armen e

gegen einen Punkt der Maschine hin zu führen, an dem der Abdruck auf dem Papiere

erfolgt, sind vor den Typenarmen und in fester Verbindung mit den Ständern c1 Führungsschienen h angeordnet (Fig. 5 bis 7), welche

gegen den Mittelpunkt der Maschine gerichtet sind. Ihre vorderen Enden h1 sind parallel zu

einander vertikal niedergebogen und schlieſsen sich unten an die ebenfalls mit den

Ständern c1 verbundenen

horizontalen Schienen h2 an.

Die Typenarme e schlagen also an die convergirenden

Führungsschienen h an und werden dann zwischen den

senkrechten Theilen h1

gegen den Mittelpunkt geführt. Zur Abschwächung des Geräusches beim Anschlagen der

Typenarme sind die Führungen h mit Gummistreifen o.

dgl. bekleidet. Ebenso können elastische Zwischenlagen zwischen h und h2 und an den Ständern c1, und eine elastische

Bekleidung auf der Anschlagstange f angebracht

werden.

Zur Einfärbung der Typen ist an den Führungsschienen h1 in der Bahn der Typen eine kleine, in

einem schwingenden Rahmen m1 gelagerte Farbwalze m angeordnet. Die

Typen treffen dann oben auf die Farbwalze (Fig. 6), nehmen Farbe

auf, und schieben die Walze zur Seite. Während des Abdruckes verbleibt die Farbwalze

auſserhalb der Typenbahn (Fig. 7), dagegen gelangt

sie beim Hochschwingen des Typenarmes e wieder dadurch

in eine wirksame Lage, daſs der Typenarm auf einen Anschlag m2 des Rahmens m1 trifft und sie zurückdreht.

Das zu bedruckende Papier z wird zur Erzielung des

Zeilenabstandes aus dem Behälter r zwischen Walzen o und o1 durchgeführt, welche an einem in

Führungen p2 des

Gestelles c verschiebbaren Rahmen p gelagert sind. Die kleinere Walze o1 wird von elastischen

Haltern q getragen, und bilden diese Halter q einen Theil des hohlcylindrischen Behälters q1, in welchem das

bedruckte Ende des Papieres zur Aufrollung kommt. Der Behälter ist unmittelbar

hinter der Walze o am seitlich verschiebbaren Rahmen

p angeordnet. Dieses Aufrollen des Papieres kann

man mittels Führungswalzen q2 und q3 erleichtern, von welchen die kleineren Walzen q3 mit nachgiebigem Druck an die Walze q2 sich anlegen, die

mittels Riemens von Walze o getrieben wird.

Die seitliche Verschiebung des Rahmens p zur Erzielung

der Buchstaben- und Wortspatien erfolgt in gewöhnlicher Weise, indem ein unter den

Tastenhebeln a1

angeordneter, um die Achse b drehbarer Rahmen ss2 (Fig. 6) beim

jedesmaligen Anschlagen der Tasten mitbewegt wird, und mittels Schalthebel t, Schaltklinke t2 und Schaltrad u auf Welle u1 das Zahnrad v und damit den das Papier

tragenden Rahmen p um je einen Zahn weiter bewegt, bis

ein Glockenzeichen das Ende der Zeile anzeigt und ein Anschlag c3 am Gestell c diese seitliche Verschiebung begrenzt. In der Mitte

der Tasten a liegt noch ein besonderer Wortspatienhebel

w, welcher in gleicher Weise wie die Tastenhebel

die Schaltung des Rahmens p bewirkt.

Mit Typenhebeln arbeitet auch die Schreibmaschine von Frederick Myers in Chapel Street, Lancaster, England (* D. R. P. Nr. 41405

vom 7. December 1886). Diese Hebel aber tragen zugleich die Tasten zum Anschlagen,

und ist damit eine viel einfachere Gesammtanordnung des Apparates erreicht. Die

Typenhebel sind radial im Kreise angeordnet und bringen ihre Typen an demselben

Punkte der Maschine zum Abdruck, während die das Papier tragende Walze in einem in

der Richtung des Durchmessers in Führungen verschiebbaren Schlitten gelagert

ist.

Die Typenhebel C (Fig. 8 und 9 Taf. 30)

sitzen auf gebogenen Achsen D in Lagern B des Gestelles A, sind

mit einer Anschlagtaste F und ihrer Bezeichnung F1 versehen (vgl. Fig. 8) und

tragen am Ende die Typen c. Die Fig. 8 zeigt dieselben

in gehobener Lage, und werden sie in derselben durch Gummischnüre e erhalten, welche, an Stiften e1 befestigt, an den unteren Armen E angreifen. Für den elastischen Anschlag beim

Zurückschnellen ist ein Ring a in eine Nuth des

Gestelles A eingelegt, auf den Wülste c3 an den unteren Armen

E der Typenhebel C und

des Spatienhebels M treffen. Entsprechende Wülste c2 sind am oberen Ende

von C angeordnet, und bewirken dieselben durch

Auftreffen auf die elastische Bekleidung s des Ringes

S, in der Mitte der Maschine befindlich (Fig. 9),

einen elastischen Aufschlag und verhindern eine Beschädigung des Papieres oder der

Korkrolle G. Das Papier ist um die zur Schonung der

Typen aus einem elastischen Material hergestellte Walze G gelegt, und ruht die letztere mit ihrer Achse g in Lagern eines Rahmens H, welcher zur

Zeilenbildung in Führungen H1 verschiebbar ist. In der Grundplatte h1 dieses Rahmens H sind Löcher i1 (Fig. 10) eingebohrt,

welche zur Aufnahme eines an einer Blattfeder I

sitzenden Stiftes i bestimmt sind. Damit wird die

Festlegung der jeweiligen Stellung des Rahmens H

bewirkt, und entsprechen die Entfernungen der Löcher i1 von einander den zu erzielenden

Zeilenabständen. Die Blattfeder I ist am Gestell A befestigt und wird zur Verschiebung des Rahmens H und des Papieres mittels des auf der Achse j sitzenden Armes J1 (Fig. 9) und Daumens J abwärts gedrückt. Zur Bildung der Wort- und

Buchstabenspatien erhält die Rolle G Drehung um ihre

Achse g mit Hilfe des Spatienhebels M, welcher zwischen den Typenhebeln C angeordnet, ist. Derselbe wird beim jedesmaligen

Anschlagen eines Typenhebels dadurch mitbewegt, daſs er vorn bei m ringförmig ausgebildet ist. Doch kann er zur

Erzielung der Wortspatien mittels der Taste F auch für

sich angeschlagen werden. Sein Arm m1, welcher am Ende gabelartig gestaltet

ist, reicht nach der Mitte der Maschine und umfaſst hier den Zapfen eines Hebels N, welcher in einem Böckchen auf der Grundplatte der

Maschine gelagert ist. An beiden Enden der Rolle G sind

nun auf der Achse g Hebel K frei drehbar, welche durch zwei Stangen mit einander verbunden sind, von

denen die eine L, von dem gegabelten Ende N1 des Hebels N umfaſst wird. Der vordere der Hebel K wirkt als Schalthebel durch seine Klinke k, welche in das auf der Achse g sitzende Schaltrad K1 eingreift, und es ist nun leicht ersichtlich, daſs bei jedem

Anschlagen der Typenhebel C mit Hilfe dieser Hebel

Verbindung die Papierrolle G um ein dem Abstand der

Buchstaben entsprechendes Maſs gedreht wird. Da hierbei eine Achsialverschiebung der

Rolle G nicht stattfindet, andererseits die

Ausschlagbögen der Typen sämmtlicher Hebel C sich in

einer und derselben Stelle treffen, so leuchtet ein, daſs die Typen auf dem Papier

in völlig geraden Zeilen zum Abdruck kommen.

Ein Glockensignal P (Fig. 9) zeigt auch hier

das nahe bevorstehende Ende einer Zeile an. Zur Färbung der Typen sind an einem nach

der Mitte der Maschine ausladenden, gegabelten Halter V

(Fig.

11 und 12 Taf. 30), welcher bei V1 am Gestell A

befestigt ist, zwei Farbrollen T federnd und drehbar

gelagert, an einem Zapfen U, welche dadurch sowohl nach

oben und unten, als nach der Seite aus den von den Typen zu beschreibenden Bahnen

ausweichen können. Mittels des Rädchens u kann man den

Zapfen U und die Farbrollen T auf die Typenhebel beliebig einstellen, um diese mit Farbe zu

versehen.

Dieser Apparat könnte auch vielleicht noch dadurch vereinfacht werden, daſs man zur

Erzielung der Zeilen der Papierrolle G mit Hilfe einer

Schraubenspindel eine selbstthätige, beständige Verschiebung in ihrer Längsrichtung

ertheilte. Man würde dann das Papier in einer der Steigung der Schraubenspindel

entsprechenden Schraubenlinie um die Rolle G zu legen

haben.

Tafeln