| Titel: | Rotirende Maschine von Ernst Wortmann in München. |

| Autor: | Stn |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 537 |

| Download: | XML |

Rotirende Maschine von Ernst Wortmann in

München.

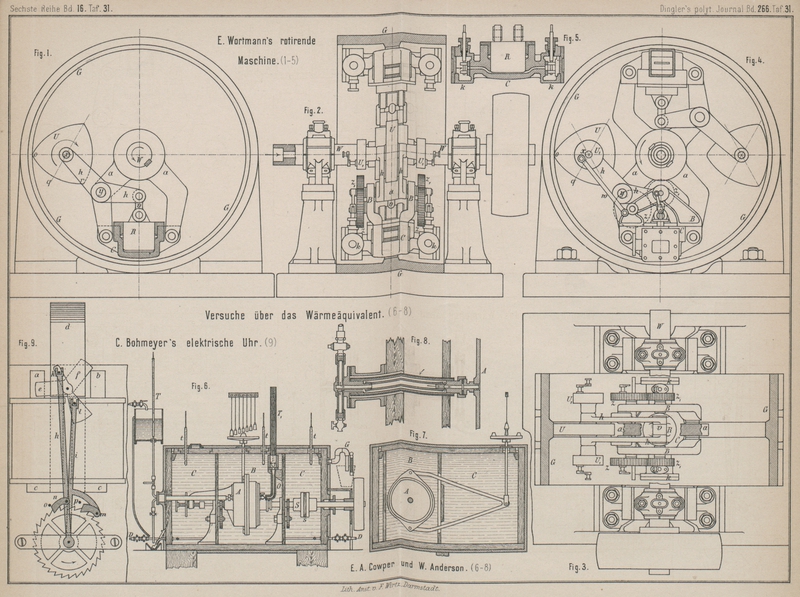

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Wortmann's rotirende Maschine.

Die rotirende Maschine von Ernst Wortmann in München (*

D. R. P. Kl. 59 Nr. 41257 vom 19. Februar 1887) zeichnet sich sowohl durch die

Neuheit des ihr zu Grunde liegenden Prinzipes als auch durch die praktische

constructive Ausbildung desselben vor den vielen hunderten rotirender Maschinen, mit

welchen die Gegenwart beglückt wird, vortheilhaft aus.

Die Maschine hat folgendes Prinzip. In einem feststehenden Ring G (Fig. 3 bis 4 Taf. 31)

ist centrisch eine Welle W gelagert, auf welche 2 Arme

a fest aufgekeilt sind. Zwischen diesen hängt

vermittels Oesen und Bolzen ein Cylinder C, in welchem

ein Kolben R gleitet, der vermittels einer Zugstange

v mit einem doppelarmigen Winkelhebel h verbunden ist, dessen Drehpunkt in einem der Arme a liegt. Auf dem freien Ende von h ist eine Bogendreieck-Rolle U angeordnet, die auf dem inneren Umfang des Ringes G rollen kann. Ein Gleiten der beiden Theile auf

einander wird durch Rauhen bezieh. Verzahnen der Flächen verhindert. Denkt man sich

die Rolle U in der Stellung der Fig. 1, so wird, wenn

unter den Kolben R ein Druckmittel wirkt, eine Drehung

der Welle W nach rechts eintreten, während sich der

halbe Bogen oq des Bogendreieckes auf dem inneren

Umfang des Ringes G abrollt. Die Linien ox und xy wirken also wie

ein Kniehebel, dessen Punkt x nach unten durchgedrückt

wird. Die Grenze der Durchdrückung findet statt, wenn der Punkt q des Bogendreieckes den Ring G berührt. Dann hat der Kolben R sich aus dem

Cylinder C heraus bewegt, vorausgesetzt, daſs der

Winkelhebel gleichschenkelig ist. Bei weiterer Drehung der Welle W in Folge der lebendigen Kraft der Massen oder in

Folge Kuppelung mit einer zweiten Kraft abgebenden Maschine, muſs das Druckmittel

aus C entweichen können, weil sich der Kolben R während der Bogenhälfte qr in den Cylinder C hineinbewegt. Das

Druckmittel muſs dagegen wieder zur Wirkung kommen, wenn der Punkt r des Bogendreieckes den Ring G berührt. Die einfache Maschine hat also 6 Todtpunktstellungen. Dieselben

sind einfach zu überwinden, wenn auf derselben Welle W

ein zweites Maschinensystem angeordnet wird, wie in Fig. 2 bis 4 gezeigt,

dessen Bogendreieck gegen dasjenige der ersten Maschine so verstellt sein muſs, daſs

während diese Kraft leistet, jene leer mitgenommen wird und umgekehrt. Die Zuleitung

des Druckmittels geschieht durch die hohle Welle W, in

welche die Zuleitungsrohre zu den Schieberkasten k

(Fig. 5)

der Cylinder C geschraubt werden. Letzere sind mit je 2

Schiebern versehen, von welchen einer (links, Fig. 5) den Eintritt und

der andere (rechts, Fig. 5) den Austritt des

Druckmittels regelt. Jeder Schieber muſs bei einer Umdrehung des Bogendreieckes 3

Hübe machen. Die Schieber jeden Cylinders sind um 60° gegen einander verstellt, so

daſs, wenn der Eintritt geöffnet, der Austritt geschlossen ist, und umgekehrt. Eine

Expansion des Druckmittels kann durch Veränderung der Durchbrechung des

Eintrittsschiebers bewirkt werden. Behufs Bewegung der Schieber sind auf den Wellen

x der Bogendreiecke Kurbelscheiben U1 angeordnet, die

durch Schubstangen w mit Kurbelzapfen verbunden sind,

die auf in Böckchen B, welche an den Cylindern C befestigt sind, gelagerten Zahnrädern z sitzen. Diese greifen in Zahnräder z1 ein, an deren

Kurbelzapfen die Schieberstangen angreifen. Die Zähnezahlen der Räder z zu z1 verhalten sich wie 1,5 : 1. Drehen sich

also die Bogendreiecke einmal herum, so machen die Schieber 3 Hübe. Der Gang der

Maschine ist hiernach leicht verständlich. In der in Fig. 4 gezeichneten

Stellung der Theile wirkt die untere Maschine treibend, während die obere leer

mitgeht. Bei der unteren rollt also das Bogendreieck sich um die Länge oq in dem Ring G ab,

während der Kolben R ganz aus dem Cylinder heraustritt.

Unterdessen wurde der Kolben der oberen Maschine ganz in den Cylinder

hineingeschoben. In der unteren Maschine muſste also während dieser Zeit der

Dampfzulaſs geöffnet und der Dampfaustritt geschlossen sein. Das umgekehrte

Verhältniſs war bei der oberen Maschine der Fall. Bei der weiteren Drehung von W tauschen die beiden Maschinen ihre Rollen; die obere

wirkt treibend, während die untere leer mitgenommen wird.

Stn.

Tafeln