| Titel: | C. Bohmeyer's elektrische Uhr mit Wechselstrombetrieb. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 543 |

| Download: | XML |

C. Bohmeyer's elektrische Uhr mit Wechselstrombetrieb.

Mit Abbildung auf Tafel

31.

Bohmeyer's elektrische Uhr mit Wechselstrombetrieb.

Die mit Wechselströmen arbeitenden elektrischen Uhren von C.

Bohmeyer in Halle a. S. (* D. R. P. Kl. 83 Nr. 42183

vom 12. Juli 1887) sind sehr einfach, in ihren Theilen sehr wenig der Abnutzung

unterworfen und arbeiten mit geringer Stromstärke. Letzteres ist dadurch ermöglich

worden, daſs sich der polarisirte Anker genau parallel zu den Polschuhen bewegt und

der Angriffspunkt des Elektromagnetes auf den Anker sehr weit von der Zeigerachse

entfernt gelegt worden ist. Eine Uhr mit 33cm

Zifferblatt-Durchmesser fing schon bei einer Stromstärke von 5 Milliampère zu gehen

an, bei 6 Milliampère (1,182 Volt Klemmenspannung) arbeitete dieselbe gut und

sicher. Darnach sind für 1 bis 20 Zimmeruhren nur 2 Elemente nöthig. Bei der

geringen Stromstärke ist ferner die Parallelschaltung der Uhren zulässig, wodurch

jede Uhr von den anderen unabhängig wird.

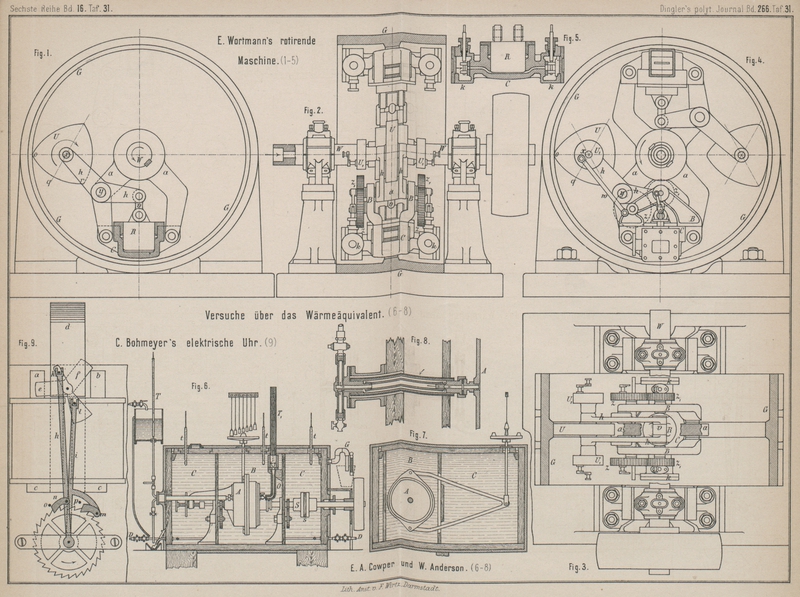

Die zugehörige Fig.

9 Taf. 31 zeigt die Ansicht des Werkes von der dem Zifferblatt

entgegengesetzten Seite aus.

Die beiden weichen Eisenkerne a und b stehen auf dem Pol c des

hufeisenförmigen Stahlmagnetes d und werden dadurch

magnetisch. In unmittelbarer Nähe des c

entgegengesetzten Poles befindet sich der flügeiförmige weiche Eisenanker ef, welcher demnach ebenfalls polarisirt wird. Die

Polarität des Ankers ist jener der weichen Eisenkerne entgegengesetzt, so lange kein

Strom die Spulen des Elektromagnetes durchläuft.

Die aus den Spulen hervorragenden Kernenden (Polschuhe) sind nahezu bis auf die Hälfte

abgefeilt. Dicht vor den flachen Seiten bewegen sich die beiden winkelförmigen

Ankerschenkel e und f,

ohne dieselben zu berühren.

Wird nun der Strom von der einen oder der anderen Richtung gesendet, so wird der eine

Eisenkern südlich und der andere nördlich magnetisch; daher wirkt ein Pol immer

anziehend auf den Anker und der andere leistet ihm durch Abstoſsen seine Hilfe.

In der Zeichnung hat Eisenkern a den Ankerschenkel e angezogen und b den

Schenkel f abgestoſsen.

Die beiden langen Hebel h und i sind auf der Minutenradwelle drehbar angebracht. Zwischen den beiden

Hebeln sitzt auf dieser Welle das Minutenrad. In der Nähe des Radkranzes trägt jeder

dieser Hebel einen beweglichen Sperrkegel; in die an den oberen Enden angebrachten

Gabeln aber greifen die Führungsstifte k und l, welche in einem mit der Ankerachse verbundenen

Querstück befestigt sind.

Kommt nun ein Batteriestrom von umgekehrter Richtung, so zieht der Polschuh b den Anker f an, a stöſst e ab; der Hebel

h bewegt sich nach rechts, der Hebel i nach links; der an i

befindliche Sperrkegel m schiebt jetzt das 30zähnige

Minutenrad um einen halben Zahn fort. In der nächsten Minute wechselt der

Batteriestrom wieder die Richtung und nun schiebt Sperrkegel n das Minutenrad um einen halben Zahn weiter.

Damit sich das Minutenrad nach erfolgter Fortschiebung nicht noch weiter in

derselben, durch den Pfeil markirten Richtung bewegen kann, treten abwechselnd die

Sperrkegel n und m unter

die Stifte o und p. In der

Zeichnung ist n unter den Stift o getreten und verhindert somit das Weiterrücken des Rades, während der

Sperrkegel m der Rückwärtsbewegung entgegentritt. Beim

nächsten Stromschluſs schiebt m das Rad weiter und

tritt darauf unter den Stift p; den Rückwärtsgang

verhindert dann n.

Die Brücke, worin sich der Anker ef mit seinen Zapfen

bewegt, ist der Uebersicht halber in der Zeichnung weggelassen.

Die Hebel h und i sind mit

dem Anker genau abgewogen, so daſs dieselben keine einseitige Schwere haben.

Der groſse Weg des Ankers (etwa 60°) verhindert auch, daſs der Zeiger nicht

geschnellt, sondern sichtbar und genügend langsam fortbewegt wird. Das Werk arbeitet

sehr ruhig.

Ein in die Uhrenlinie kommender Strom atmosphärischer Elektricität kann keine

bleibende Störung im Gange der Uhrwerke hervorbringen; denn, hat dieser Strom

dieselbe Richtung wie der letzte Batteriestrom, so kann keine Bewegung stattfinden.

Hat derselbe aber eine entgegengesetzte Richtung, so rücken die Zeiger allerdings um

eine Minute weiter, der darauf folgende Batteriestrom findet dann seine Arbeit schon

verrichtet und die Uhren zeigen von jetzt ab wieder die richtige Zeit an.

Tafeln