| Titel: | Vielfache Trägerbohrmaschine. |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 577 |

| Download: | XML |

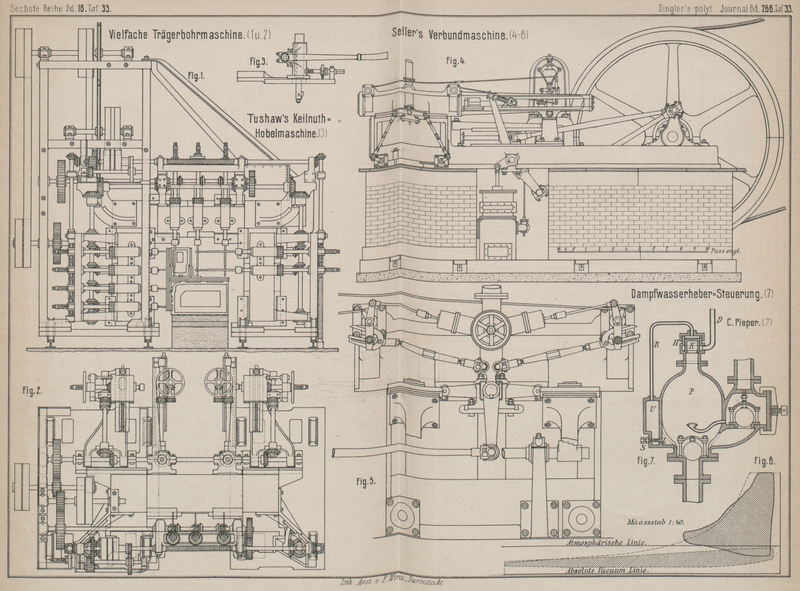

Vielfache Trägerbohrmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Vielfache Trägerbohrmaschine.

Unter den verschiedenen, beim Bau der Forth-Brücke in Schottland gebrauchten

Werkzeugmaschinen besonderer Bauart und hoher Leistungsfähigkeit, wie

Blechbiegemaschinen mit Druckwasserbetrieb, deren gröſste mittels vier Hebekolben

einen Druck von 1600t auszuüben vermag (vgl. Eltringham 1887 265 * 481),

Blechkantenhobelmaschinen (vgl. Scriven 1887 263 539), zehnfache Ringbohrmaschinen für die

Belagsbleche der riesigen Tragsäulen, Nietmaschinen mit Druckwasserbetrieb (vgl. W. Arrol 1886 260 * 113),

ist auch eine vielfache Bohrmaschine für Trägerwerk, welche Beachtung verdient (vgl.

1887 264 * 431).

Dieselbe besteht nach Engineering, 1887 Bd. 44 * S. 292

aus einem auf Eisenbahngeleisen laufenden und aus Winkeleisen zusammengesetzten

Gerüst, welches den auf einem Balken aufliegenden Träger übergreift, so daſs die

daran angeordneten Bohrwerke den zu bearbeitenden Trägern entlang geführt werden

können. Das zum Betriebe dienende Hanfseil läuft parallel zu den Eisenbahnschienen

üher drei Seilrollen am Obergestell, wodurch drei Antriebswellen erhalten werden,

von denen die tiefer liegende, mit der gröſseren Seilrolle, ausschlieſslich für die

Steuerung der vorderen Bohrersysteme dient. Das vordere Bohrersystem besteht aus

vier links- und zwei rechtsseitigen wagerecht liegenden und drei stehenden in

paralleler Lage festgestellten Bohrspindeln, während das hinten liegende System aus

je zwei um wagerechte und lothrechte Ebene drehbare Radialbohrmaschinen mit

stehenden und liegenden Bohrspindeln sich zusammensetzt, zu dem Zwecke, um die von

der normalen Eintheilung abweichenden Löcher auch bohren zu können. Dadurch erklärt

sich die Notwendigkeit des getrennten Antriebes beider Bohrersysteme, von je einer

Seilrolle durch gesonderte Riementriebe und Vermittelung je eines

Stirnräderpaares.

Weil aber die sechs liegenden Bohrspindeln des vorderen Systemes in einer lothrechten

und vor der stehenden Bohrerreihe etwas vorliegenden Ebene angeordnet sind, so

zweigt sich die wagerechte Antriebswelle der drei stehenden Bohrer in einem zweiten,

zu ihr parallelen Wellenstrang, durch Vermittelung eines Stirnradpaares ab, von

welchen Winkelräder die Drehbewegung auf zwei stehende Wellen übertragen, welche zum

Betriebe der liegenden Bohrer dienen.

Jeder Bohrspindel ist ferner ein kurzes paralleles Wellenstück beigegeben, welches

mittels Winkelräder den Antrieb empfängt und durch ein Paar Stirnräder denselben an

die Bohrerspindel abgibt.

Dadurch wird die äuſsere Bohrspindelverlängerung frei, auf welcher eine Steuerspindel

aufgeschoben ist, welche nach bekannter Art ein Schneckenrad als Mutter besitzt.

Sämmtliche Schneckenräder einer Bohrerreihe greifen in eine Triebschraube ein, so

daſs der Bohrervorschub gleichmäſsig und gleichzeitig bei allen erfolgt, indem die verlängerten

Steuerschrauben dieser drei Bohrerreihen mittels Winkelräder zu einem

gemeinschaftlichen und in einer Ebene liegenden Wellensystem verbunden sind.

Das von der mittleren Seilscheibe bethätigte Triebwerk dieser Steuerschrauben ist, um

die Bohrer zurückzuführen, mit einer Wendevorrichtung ausgestattet, welche aus einem

über drei Scheiben laufenden Riemen besteht, von denen die mittlere lose geht,

während die eine äuſsere Scheibe unmittelbar die Steuerwelle betreibt, hingegen die

andere erst durch Vermittelung einer Zwischenwelle, zweier Stirnräder und eines

Zwischenrades, wegen der hierdurch gewonnenen Uebersetzung für den Bohrervorschub

verwendet wird.

Von der zweiten Seilscheibe werden die in symmetrischer Anordnung hinter dem

Bohrgestelle angebrachten vier Radialbohrmaschinen betrieben, deren Selbstgang von

jeder Bohrspindel abgeleitet ist, während jene zwei in lothrechter Ebene um die

wagerechte Antriebswelle schwingenden Auslader durch Hängespindeln eingestellt und

gehalten sind. Das Feststellen des ganzen Bohrergestelles besorgt eine seitlich

angeordnete Stellspindel.

Tafeln