| Titel: | Technisch-chemische Apparate. |

| Autor: | Sachse |

| Fundstelle: | Band 266, Jahrgang 1887, S. 590 |

| Download: | XML |

Technisch-chemische Apparate.

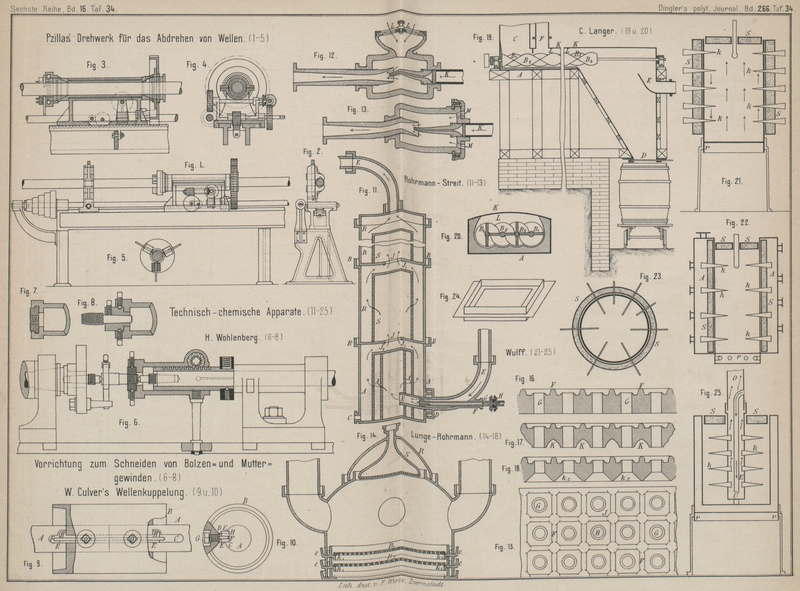

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Technich-chemische Apparate.

Um durch möglichst innige Mischung mit Luft und Wasserdampf eine schnelle und

vollständige Oxydation von salpetrigen Gasen zu Salpetersäure zu erreichen, lassen

L. Rohrmann in Krauschwitz bei Muskau (O.-L.) und

G. Streit in Görlitz (* D. R. P. Nr. 39659 vom 23.

Juli 1886) diese Gase durch eine Reihe von Thürmen streichen, welche aus

becherförmigen Behältern colonnenartig zusammengesetzt sind und im Inneren siebartige Einsätze

besitzen. In Fig.

11 ist A der unterste becherförmige Behälter

mit einem etwas breiteren Halsringe B. In ersterem

befindet sich ein gelochter einfacher oder doppelter umgestülpter Becher A1 Am Fuſsende hat der

Behälter einerseits einen Auslaufstutzen C für die

gebildete Salpetersäure, auf der anderen Seite den Rohrstutzen D, welcher die Rohrleitung E aufnimmt, durch welche die auf beliebige Art entwickelten Stickoxydgase

zugeführt werden. Am Rohr E sitzt der Stutzen F, durch welchen ein Rohr G eintritt, welches an seinem auſsen verbleibenden Ende einen für die

Einführung von Dampf und Luft bestimmten Injector H

aufnimmt. Ueber dem Becher A thürmen sich

colonnenförmig die Becher R auf. Dieselben besitzen

eine gröſsere Oeffnung J im Boden mit einem am unteren

Rand befindlichen Wulst J1. Ueber diesen Oeffnungen J steht der

umgestülpte Becher S, dessen Seitenwand siebartig

durchlöchert ist.

Der Injector H ist derartig eingerichtet, daſs Dampf

durch Leitung K und Luft durch die verstellbaren

Oeffnungen L wie in Fig. 12 oder durch

verstellbare Oeffnungen M (Fig. 13) gemischt in

das Rohr E eintreten, sich mit den Stickstoffoxydgasen

mischen und in den ersten umgestülpten einfachen oder doppelten gelochten Becher A1 gelangen.

Auf dem Wege durch diesen Colonnenaufbau wird naturgemäſs die Umsetzung der niederen

Stickstoffoxyde zu Salpetersäure und deren Condensation bewirkt. Begünstigt wird

diese Umsetzung durch die vollkommene Mengung der Oxyde mit Wasserdampf und Luft,

wie sie durch die Anordnung der Einsatzbecher bewerkstelligt wird.

In die Rohrleitung E eingefügte Laternen ermöglichen die

Beobachtung des Ganges der Apparate und durch Regulirung des Luft- und

Dampfzutrittes (welch letzteres mittels eines in die Dampfleitung eingeschalteten

Dampfdruckregulirventiles geschehen kann) ein stets regelmäſsiges rationelles

Arbeiten.

Ihren durch Patent Nr. 35126 (vgl. 1886 260 * 509)

geschützten Apparat zur gegenseitigen Einwirkung von Gasen

und Flüssigkeiten oder festen Körpern verbessern G.

Lunge in Zürich und L. Rohrmann in Krauschwitz

bei Muskau (* D. R. P. Nr. 40625 vom 5. Juni 1886, Zusatzpatent zu Nr. 35126). Die

im Hauptpatent angegebenen Platten B1 (Fig. 14) sind in zwei

Theile zerlegt, und zwar in die Wasserverschluſsringe e

mit nach unten ragendem Rande c und in die durchlochten

Platten B1, B2, B3,

welche sich auf eine an den Wasserverschluſsringen befindliche und nach unten

verlängerte Verschluſsleiste k1 legen. Diese letzteren sollen ein Ueberlaufen der

Absorptionsflüssigkeit in die Wasserverschlüsse verhindern. Auf den durchlochten

Platten B1, B2 u.s.w. ist ein Netz von kleinen, nach

Bedürfniſs hohen Leisten F (Fig. 15 und 16) von

demselben Plattenmaterial so angelegt, daſs jedes einzelne Loch G von dem anderen isolirt ist. Ferner ist um jedes Loch

noch ein kleiner Wulst H angeordnet. Dieselben sind

etwas niedriger als das Leistennetz

F, so daſs um jedes Loch herum ein kleines Becken J entsteht, in welchem die Flüssigkeit stehen bleiben

muſs, bis sie durch von oben herabtropfende Flüssigkeit verdrängt wird. Auſserdem

können auch die Unterseiten der Platten B1, B2

u.s.w. gefurcht werden, so daſs jedes Lochende in eine abgestumpfte Pyramide

ausläuft. In Folge dessen muſs jeder Tropfen genau an dieser Lochstelle abtropfen,

weil die abgestumpften Pyramiden durch die Rinnen K

(Fig.

17) von einander getrennt sind. Oder die Löcher befinden sich in den

Furchen (Fig.

18), so daſs sich zwischen je zwei Löchern eine Abstumpfung k2 in Pyramidenform

findet. Zur Vertheilung der Flüssigkeit über die oberste Platte B1 ist eine im Helm R hängende Brause S

angebracht.

Einen gleichfalls continuirlich wirkenden Apparat zum

Behandeln fester (pulveriger, körniger) sowie teigiger Substanzen mit Gasen und

Dämpfen sowie zum Mischen und Trocknen derselben beschreibt C. Langer in London (* D. R. P. Nr. 39661 vom 1. August

1886). Derselbe besteht aus einem bei der Arbeit mit Gasen, Dämpfen oder heiſser

Luft mittels Deckels K (Fig. 19)

verschlieſsbaren Trog A, in welchem, neben einander

liegend, zwei oder mehr Schrauben B1, B2, B3, B4 so

angeordnet sind, daſs die Windungen je zweier benachbarten derselben sich

entgegengesetzt winden und zugleich die Windungen der einen möglichst tief in die

Windungen der anderen eintreten, ohne jedoch Berührung stattfinden zu lassen. Diese

Schrauben werden ferner auch nach entgegengesetzten Richtungen hin in Drehung

versetzt. Sie sind für gewöhnlich zweigängig, können jedoch auch eingängig und

namentlich bei gröſseren Apparaten vier- und mehrgängig sein. Unterhalb jeder

Schraube ist der Boden des Troges A (wie in Fig. 20) dem

Durchmesser derselben entsprechend ausgehöhlt, so daſs ein Ansammeln und

Liegenbleiben von Material ausgeschlossen bleibt. Wird der Apparat zur Behandlung

von festen Substanzen mit Gasen, z.B. zur Chlorkalkfabrikation, oder mit Dämpfen oder heiſser Luft benutzt, also

mittels des Deckels K geschlossen, so sind die

Trogwände so hoch herzustellen, daſs unter dem Deckel ein Kanal L für die Circulation des gas- bezieh. dampfförmigen

Körpers verbleibt.

Der Apparat ist am einen Ende mit der Einfüllöffnung C

für das zu behandelnde Material und dem Auslaſs F für

Gase und Dämpfe und am entgegengesetzten Ende mit einer Auswurföffnung D für das behandelte Material, sowie der

Eintrittsöffnung E für das Gas oder den Dampf

versehen.

Auſser zur Chlorkalkfabrikation soll der Apparat noch zum Mischen von Farben, zum

Trocknen von Substanzen, besonders solcher, welche bei niedriger Temperatur in einem

warmen Luftstrome getrocknet werden müssen, wie Natriumbicarbonat, Dextrin, Stärke

u.a.m., zum Brennen von Pyritstaub u.s.w. dienen.

Dr. L. Wulff in Gadebusch (* D. R. P. Nr. 41347 vom 14.

August 1886) hat Neuerungen an Krystallisationsgefäſsen

angebracht, durch welche unter Vermeidung von Boden-, Wand- und Deckselansatz nur compacte, kandisartige

Krystallgruppen erzielt werden sollen. Die Bildung jenes unbeliebten Boden–, Wand-

und Deckselansatzes erfolgt wegen der in jenen Theilen der

Krystallisationsflüssigkeit stattfindenden einseitigen Abkühlung derselben. Wulff sucht daher dieser lokalen Abkühlung einerseits

durch Anbringung schlechter Wärmeleiter an den Wandungen und durch direkte

Wärmezufuhr vom Boden, nöthigenfalls auch von den Wandungen der

Krystallisationsgefäſse aus und andererseits durch direkte Ableitung der Wärme aus

dem Inneren der Krystallisationsflüssigkeit heraus mit Hilfe von conischen

metallenen Stäben, sogen. Kühlstacheln, oder horizontalen oder vertikalen Platten

entgegenzutreten, um so die Kristallbildung möglichst vom Inneren der Flüssigkeit

aus zu bewirken. Diese Kühlstacheln oder Platten müssen nach auſsen ein gutes Stück

durch die Wandungen oder den Deckel hindurchragen, um eine stärkere Abkühlung zu

erfahren. Fig.

21 zeigt ein mit solchen Kühlstacheln k,

schlechten Wärmeleitern S und Bodenheizung r versehenes Krystallisationsgefäſs. Die äuſseren Enden

der Kühlstacheln k können auch in einen besonderen

Doppelmantel A des Krystallisationsgefäſses (Fig. 22)

hinein ragen, in welchen sowohl ein Abkühl- als auch Erwärmungsfluidum eingeleitet

werden kann. Fig.

23 und 24 zeigen Krystallisatoren mit vertikalen bezieh. horizontalen

Abkühlungsplatten. Eine ganz besondere Construction zeigt der in Fig. 25 dargestellte

Krystallisator. Hier befinden sich die Kühlstacheln k

an in die Krystallisationsflüssigkeit eingetauchten, unten geschlossenen weiten

Röhren O, in deren Inneres sie hineinragen und wohin

durch ein besonderes enges Rohr E kalte Luft bis auf

den Boden U der Röhren O

geführt wird. Diese Röhren wirken auch sehr intensiv, wenn sie unten offen und dem

Boden eingefügt sind, doch ist in diesem Falle ein direktes Beheizen des Bodens

ausgeschlossen (vgl. auch * S. 132 d. Bd.).

Sachse.

Tafeln