| Titel: | J. Robson und Pinkney's Gashammer. |

| Autor: | Pregél |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 12 |

| Download: | XML |

J. Robson und Pinkney's Gashammer.

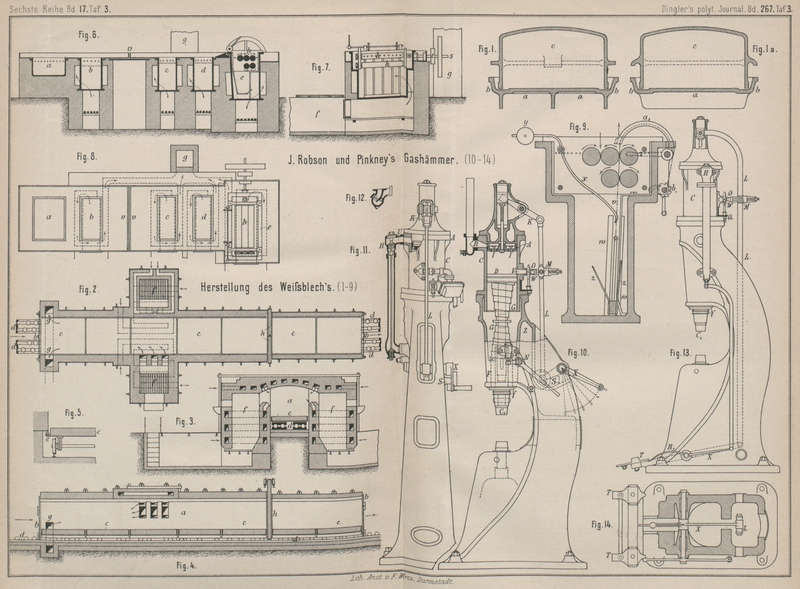

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 3.

Robson und Pinkney's Gashammer.

Diese seit dem J. 1885 bekannten Hämmer befinden sich in den Cornwall Works in

Birmingham in stetiger Verwendung und zeichnen sich durch die Billigkeit ihres

Betriebes sehr vor den Dampfhämmern aus (vgl. Robson

1887 264 * 591). Auch sind Neuerungen an Gashämmern zu

verzeichnen, die bei der Wichtigkeit dieses Werkzeuges für den Kleinbetrieb

Beachtung verdienen.

Nach der Revue générale des machines outils, 1887 * S.

77 ist bei den in Fig. 10 bis 14, Taf. 3 dargestellten

Gashämmern der Explosionscylinder C auf dem

Hammergestell derart hoch aufgesetzt, daſs die zum Hochheben des Hammerbärs

dienende Doppelspiralfeder G zwischen der

Kolbenstangenführung und dem Druckkolben D Platz

findet. Durch zwei im Hammergestell vorgesehene Seitenöffnungen (Fig. 13) entweicht die

beim Niedergang des Hammers verdichtete Luft aus dem Federgehäuse, während eine

Spiralfeder Y die Hubbegrenzung des Hammers im Aufstieg

mildert. An der oberen Hubstellung des Druckkolbens D

tritt durch eine Oeffnung V in der Cylinderwandung

Leuchtgas und Luft ein, deren Zufluſs durch einen Mischungshahn geregelt wird, wobei

an dieser Oeffnung eine durch ein Kegelventil O

verdeckte Zündflamme W die Explosion des Gasgemisches

veranlaſst. Dieser Kegelverschluſs O wird durch einen

Keil M zurückgestellt, welcher an der Steuerstange L angebracht ist, und nur in der tiefsten Lage

derselben in Wirksamkeit tritt. An dieser Steuerstange L ist mittels eines Doppelhebels K ein Kolben

A angelenkt, welcher die Aufgabe eines

Steuerungsorganes oder eines Saugkolbens erfüllt. Ist nämlich der Handhebel X in die Lage 1 eingestellt, so liegt der Steuerkolben

A beinahe am Druckkolben D auf, der Hammer befindet sich in seiner Ruhelage.

Wird dagegen der Handhebel X nach 5 umgelegt, wobei der

Vorsprung S als Anschlag dient, so schlieſst der

Steuerkolben A in seiner Hochstellung die

Austrittsöffnung R, saugt aber während seiner Bewegung

beständig Gas und Luft an, welches den Raum zwischen den beiden Kolben A und D erfüllt. Sobald

aber der Steuerkolben die Hubgrenze erreicht, wird durch den Keil M die Zündflamme freigelegt, die Explosion des

Gasgemisches und der Niederfall des Druckkolbens D mit

dem Hammerbär C1

veranlaſst, während durch die beiden Kolbenventile II

eine vollständige Druckausgleichung am Steuerkolben herbeigeführt wird. Erfolgt nun

die Umsteuerung, also die Niederführung des Steuerkolbens A, so wird die Oeffnung R für den Austritt

der Explosionsgase frei, welche durch den sich wieder erhebenden Hammerkolben

förmlich ins Freie gepreſst werden. Es muſs daher der Mischungshahn für die

Einströmung mit einer Rückschlagklappe versehen sein.

Um aber eine Aenderung der Schlagstärke des Hammers herbeizuführen, kann dieses wohl

nicht durch eine geringere Hubhöhe des Steuerkolbens erreicht werden, was offenbar

einer, der kleineren Füllung zukommenden, kleineren Gasmenge entsprechen würde, weil

der Entzündungsmoment von der Höchststellung des Steuerkolbens A, bezieh. der Tieflage des Ausrückkeiles M abhängt und eine Aenderung nicht thunlich

erscheint.

Deshalb wird zwar das zu einem vollen Hub gebrauchte Gasgemisch zugeleitet, dieses

aber während oder gleich nach der Explosion in einem gröſseren Raum expandirt,

wodurch natürlich der Mitteldruck geringer, dementsprechend die Schlagstärke

schwächer wird. Zu diesem Behufe wird der Cylinderraum unter dem Steuerkolben durch

eine Oeffnung U mittels eines Seitenrohres in Verbindung mit einem

geschlossenen Raum Z im Hammergestell gebracht, diese

Zuleitung aber durch ein Ventil H geregelt, dessen

Stange durch das Zwischenrohr auf einen Handhebel N

sich stützt. Hiernach würde für jede Schlagstärke immer die gleiche Gasmenge

gebraucht, was aber nur ausnahmsweise gebraucht und bei der Billigkeit des

Betriebsmittels bedeutungslos erscheint.

Textabbildung Bd. 267, S. 14 Einen Gashammer mit Fuſshebelsteuerung stellt Fig. 13 und 14 dar, worin

XT der Tritt für die Hubsteuerung des Kolbens A, und R1 der Tritthebel für Regelung, bezieh. Abminderung

der Schlagstärke ist.

In dem in der Textfigur gezeichneten Indicatordiagramme stellt die vollgezogene Linie

a die Expansionscurve einer, in einer kalten

Maschine stattgehabten, Explosion dar, während die strichpunktirte Linie b ein Arbeitsdiagramm darstellt, welches bei

angewärmtem Cylinder nach 200 Schlägen aufgenommen worden ist. Der mittlere Druck

stellt sich auf pm =

1,57, bezieh. 1k/qc,42. Da nun das Hammergewicht 36k

beträgt, der Cylinderdurchmesser von 179mm eine

Kolbenfläche von 250qc ergibt, der Hammerkolben

152mm, der Steuerkolben 127mm Hub besitzt, so folgt daraus ein

Arbeitsvermögen von 56 bezieh. 50km für jeden

einzelnen Hub. Der Gasverbrauch stellt sich daher bei einem annähernden

Mischungsverhältniſs von 10 : 1, Luft zu Leuchtgas auf 30l für 100 Hübe, woraus je nach den örtlichen

Gaspreisen der Betriebsaufwand dieses Gashammers leicht berechnet werden kann.

Pregél.

Tafeln