| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 145 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 263

S. 374.)

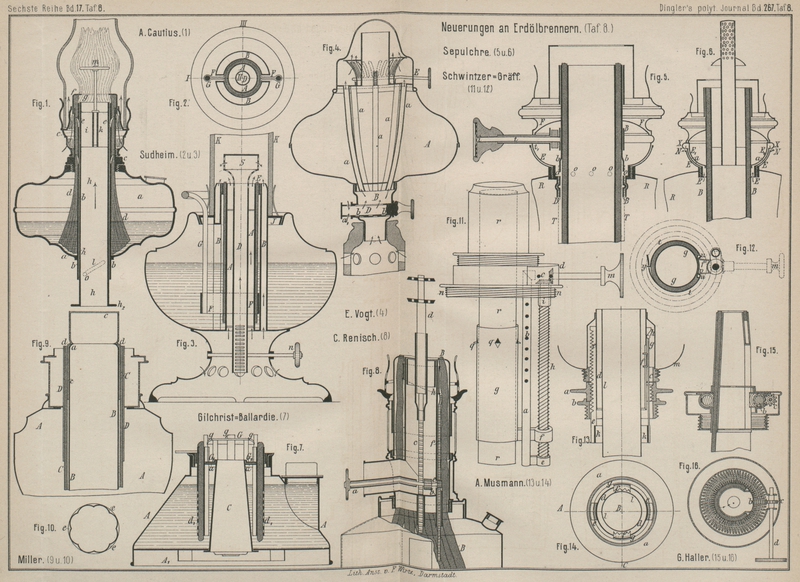

Mit Abbildungen auf Tafel

8 und 9.

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

Eine wesentlich gröſsere Brennfläche an Rundbrennern als das bei den bisherigen

Constructionen von gleichem Durchmesser möglich war, erzielt A. Cautius in Berlin (* D. R. P. Nr. 40049 vom 19. Oktober 1886) durch

eine seitliche, innere oder äuſsere Brennfläche des

Dochtes. Es läſst sich dadurch mit einfachen Mitteln eine beliebige Regulirung der

Flammengröſse, bezieh. ein dichter Abschluſs der Brennfläche im unbenutzten Zustande

herbeiführen.

Die Lampenvase a (Fig. 1 Taf. 8) ist an

ihrem unteren Ende mit einem Rohre b verlöthet, während

am oberen Ende ein Gewinde eingeschnitten ist, in welches ein zweites Rohr c eingeschraubt ist. Zwischen diesen beiden Rohren b und c befindet sich der

runde Lampendocht d, welcher, um gegen unbeabsichtigtes

Verschieben gesichert zu sein, durch Federn oder spitze Haken e an dem Rohre b

festgehalten wird. Dieser Docht d wird oben durch eine

Kappe f begrenzt, und zwar kann diese Kappe, wie in der

Figur, auf das äuſsere Rohr c aufgesetzt oder zur

Erzielung einer äuſseren Brennfläche in das innere Rohr b eingeschoben sein. In der Figur ist das innere Rohr b oben kürzer als der Docht d, so daſs sich zwischen Kappe f und

Oberkante des Rohres b eine innere cylindrische

Brennfläche g des Brenndochtes bildet, deren Breite von

dem Abstand zwischen f und b bestimmt wird. In dem inneren Rohre b kann

sich ein Rohr h ziemlich dicht schlieſsend verschieben,

welches unten aus dem Rohre b herausragt und hier mit

einem Rande h2 versehen

ist. Nahe seinem oberen Ende trägt es in einer durch drei Lappen i gehaltenen Hülse k den

Stiel der Brandscheibe m. Die Verschiebung des Rohres

h in b kann mittels

Schraube oder mittels eines schrägen Schlitzes l im

äuſseren Rohr b und eines Stiftes o an dem inneren Rohr h

erfolgen, welcher in dem Schlitze sich verschiebt, so daſs bei Drehung des Rohres

h an dem unteren Flansche h2 eine Auf- und Abwärtsbewegung von h in b stattfindet. In der

Figur ist h gegen b in

seiner tiefsten Stellung gezeichnet, in welcher der obere Rand von h gerade den freien Raum zwischen der Kappe f und der Oberkante von b,

also die innere Brennfläche des Dochtes, freigibt. Es ist nun ersichtlich, daſs

durch dieses Verschieben von h in b die Brennfläche g

beliebig vergröſsert und verkleinert werden kann, bis zum vollständigen Abschlusse

der Brennöffnung, wenn h in seiner höchsten Stellung

sich befindet. Zur Erzielung einer äuſseren Brennfläche vertauschen f und h nur ihre Plätze,

indem dann das verschiebbare Rohr h auſsen um das Rohr

c gelegt ist. Beide Constructionen lassen sich

ebensowohl für Flachbrenner anwenden.

Diese Brennerformen, deren übrige Einrichtungen sich von bekannten Brennern nicht wesentlich

unterscheiden, zeichnen sich vor diesen durch sehr groſse Dochtbrennflächen, daher

durch groſse Lichtfülle bei verhältniſsmäſsig geringem Brennerdurchmesser aus;

ferner durch einfache Bauart, indem keinerlei Schrauben, Zahnstangen, Triebe u.s.w.

zum Bewegen des Dochtes vorkommen. Weitere Vortheile sind die Regulirbarkeit der

Lichtstärke durch einfaches Verschieben des Rohres h,

sowie die Möglichkeit des Auslöschens der Lampe ohne Ausblasen, wobei durch den

möglichst gasdichten Abschluſs der Brennfläche ein Entweichen von übelriechenden

Petroleumgasen verhindert ist.

Eine Vereinfachung der complicirten Brennvorrichtung bezweckt auch S. Sudheim sen. in Cassel (* D. R. P. Nr. 39263 vom 9.

August 1885) mit seiner Lampenconstruction, zugleich unter vermehrter Luftzuführung und rationeller Kühlung

des Oelbehälters. Durch den letzteren sind Rohre A und B (Fig. 2 und 3 Taf. 8) geführt und ist

innerhalb des ersteren der sogen. Circulirer S

angeordnet, welcher die Stelle der Brandscheibe vertritt. Die Luft wird seitlich und

unterhalb des Lampenfuſses eingeführt, und zwar befördert Kanal B, welcher den rundgeschlossenen Docht halbringförmig

umgibt, die ihn durchstreichende Luft an den äuſseren Flammenring. Die Fig. 2 gibt

einen Horizontalschnitt des Brenners, während Fig. 3 einen Schnitt nach

Linie I, II, III zeigt. Der Circulirer S hat den Zweck, mit Hilfe des Handrädchens n die Höhe der Flamme zu reguliren, ferner die durch

die Kanäle A und D

streichende Luft dem inneren Flammenringe zuzuführen, indem er die Luft durch seine

Oeffnungen unter gleichmäſsiger Ausströmung in den oberen Theil des Flammenringes

gelangen läſst. Die durch Kanal A strömende Luft

gelangt um den Mantel des Circulirers S nach dem Fuſse

des Flammenringes. Weitere Luftzuführung kam auch dadurch noch erzielt werden, daſs

man den Cylinder K nicht auf dem Deckel J des Oelbehälters aufsitzen läſst, sondern einen

Cylinder von etwas gröſserem Durchmesser höher einstellt, und durch diesen Raum und

durch Löcher des Cylinderträgers Lufteintrittsöffnungen schafft, wobei die so über

den Deckel J geführte Luft eine weitere Kühlung des

Oelbehälters bewirkt. Die Dochtbewegung erfolgt durch Verschieben der Stangen G, deren Ring F den Docht

E umfaſst (vgl. Henkle, 1886 262 * 76). Eine weitere Ausbildung

kann die Lampe dadurch erfahren, daſs man um den Kanal B noch einen zweiten Docht legt, um einen Rundbrenner mit Doppelflamme zu

erzielen, und zwar mit oder ohne einen weiteren Parallelkanal.

Das gleiche Ziel, rationelle Luftzufuhr unter Kühlung des Oelbehälters, verfolgt auch

Ernst Vogt in Ottmachau (* D. R. P. Nr. 41658 vom

10. Mai 1887), indem er die zur Verbrennung nöthige Luft mittels durch den Oelbehälter geführter Rohre unmittelbar in

die Brennerkappe leitet.

Der aus Blech gebildete Oelbehälter A (Fig. 4 Taf. 8), welcher

aus zwei Theilen

zusammengesetzt ist, enthält Luftrohre a, welche

einerseits in dem unter dem Oelbehälter A liegenden

Raume B, andererseits mit ihrem oberen Ende im

Brennerkorbe E münden, um dort die Luft von den Seiten

her an die Flamme zu leiten. Um den Luftzutritt, je nachdem die Leuchtflamme gröſser

oder kleiner gedreht wird, regeln zu können, ist die Stellvorrichtung D angebracht, deren Oeffnungen a1

b durch bestimmte Einstellung von D gegen den Raum B einen

veränderten Luftzutritt nach letzterem gestatten. Durch Verschieben von D kann man daher je nach Bedürfniſs die Luft seitlich,

wie in der Figur, oder von unten eintreten lassen, oder den Zutritt ganz absperren.

Es wird damit sowohl das Oel im Behälter durch die den letzteren durchströmende Luft

kühl gehalten, als auch die Luftzuführung eine sehr zuverlässige, da dieselbe nach

Erforderniſs einstellbar ist.

Die Explosionsgefahr sucht Louis Sepulchre in Herstal

bei Lüttich (* D. R. P. Nr. 39653 vom 6. Juli 1886) dadurch zu vermindern, daſs er

den Oelbehälter mittels des Brenners mit der äuſseren Luft in Verbindung setzt, um die

Petroleumgase weit entfernt vom Brenner austreten zu lassen.

Das äuſsere Rohr B (Fig. 5 Taf. 8) des

Brenners ist derart ausgebaucht, daſs es an dem Punkte b nicht mehr mit dem Dochte in Berührung steht. Auf dieser Ausbauchung,

welche ringförmig oder segmentartig auf einer oder mehreren Seiten vorhanden sein

kann, ist das äuſsere Rohr auſserdem bei o

durchlöchert, um zwischen dem Triebwerkbehälter und dem Oelbehälter R eine Verbindung zu schaffen. Ferner ist eine

Ummantelung T aus Drahtgewebe zwischen das ausgebauchte

Rohr und den Rand der Schale E eingeschaltet, welches

Gewebe die Oeffnungen o bedeckt und welches an das Rohr

B angelöthet ist. Der Deckel F des Triebwerkgehäuses ist an seinem ganzen Umfange

einerseits an das Rohr B, andererseits an den oberen

Rand der Schale E gelöthet, so daſs die Gase keinen

Ausweg in der Richtung des Brenners finden, während dagegen eine oder mehrere

Austrittsöffnungen seitlich in den Wandungen der Schale E des Gehäuses angeordnet sind. Die Schlüsselstange t ist hohl und gleitet mit schwacher Reibung in einem

mit der Scheibe E verlötheten Rohre t1. Das vordere Ende

von t ist gleichfalls mit Drahtgewebe i bedeckt. Es ist damit den Gasen ein Ausgang

geschaffen, indem das andere Ende der Schlüsselstange t

im Triebwerkgehäuse mündet.

Eine Abänderung dieser Einrichtung zeigt Fig. 6 Taf. 8. Hier ist in

die mit einem Wulste X versehene Schale E eine zweite Schale E1 derart eingesetzt, daſs zwischen beiden ein

Zwischenraum a bleibt. Diese Schale E1 ist an das Dochtrohr

B und an den hohlen Wulst X angelöthet. Der Boden der Schale E ist nach

dem Oelbehälter zu gelocht und ferner sind Oeffnungen N

intern Wulste X angebracht, welche beide mit

Metallgewebe bedeckt sind. Die Gase können so durch a

und N entweichen.

Um feste oder zähe Kohlenwasserstoffe für Lampen

verwenden zu können, bringen J. Gilchrist und Dougald Ballardie in Glasgow (* D. R. P. Nr. 37862 vom

13. Juli 1886) eine Lampe in Vorschlag, welche im Gegensatz zu den für flüssige

Brennstoffe bestimmten Lampen eine möglichst starke Uebertragung der von den Flammen

erzeugten Wärme auf den Brennstoffbehälter ermöglichen soll.

Die Lampe gleicht in ihrer äuſseren Form einer gewöhnlichen Oellampe und besitzt

einen Brennstoffbehälter A (Fig. 7 Taf. 8) mit innerem

Luftzufuhrrohre C. Die Luft tritt dabei durch einen

durchbrochenen Rand A1

ein. In den gelochten Röhren d1 sind in kurzen Zwischenräumen von einander im

Kreise eine Anzahl schmaler Dochte eingezogen. Der Leiter nun, welcher dazu dient,

die Wärme der Lampenflamme nach dem Luftzuführungsrohre C zu übertragen, um den Brennstoff in dem Behälter zu schmelzen, besteht

aus einer Kappe G mit radialen Fingern gg1 welche gegen die

Flammen der verschiedenen Dochte vorspringen. Die Wärme der Flamme wird daher durch

die Finger gg1 nach der

Scheibe G1 dem Deckel

a und nach dem Luftzufuhrrohre C geleitet. Die Kappe wird von Stiften oder Säulchen

von der Scheibe G1 aus

getragen, welche auf dem Behälterverschluſs a drehbar

ruht, um die Finger gg1

mehr oder weniger in die Nähe der Flamme zu bringen. Durch diese Anordnung der Kappe

G können die Finger g

aus, welche beim Anzünden der Lampe mit der Flamme (in Berührung gebracht werden,

wieder in eine gewisse Entfernung von derselben geschoben werden, um das übermäſsige

Erhitzen des Kohlenwasserstoffes zu verhindern, sobald derselbe flüssig geworden

ist. Um diese Lampe leichter anzünden zu können, wird eine kleine Menge Brennstoff

auf die Kappe G gebracht und durch Abtropfen auf die

Dochte von den Fingern g aus, welche zu diesem Zwecke

Rinnen haben, wird die Flamme so lange unterhalten, bis dem Brennstoffe durch den

Leiter so viel Wärme zugeführt worden ist, um ihn in der Umgebung der Dochtröhren

flüssig zu machen.

Anschlieſsend an diese Lampenformen mit innerem, durch den Oelbehälter gehenden

Luftzuführungsrohre sei noch einer Verbesserung gedacht, welche die sogen. Rochester-Lampe in neuerer Zeit von der Firma Edward Miller und Comp. in Meriden, Conn. Nordamerika

(* D. R. P. Nr. 41721 vom 7. Juni 1887) erfahren hat (vgl. 1886 262 * 75).

Der Vorwärmer für den inneren Luftstrom, aus einer gelochten Kappe bestehend, ist

jetzt auſsen auf das Luftzuführungsrohr mit so groſser Fläche aufgesetzt, daſs

erstens seine concentrische Lage stets gesichert bleibt und zweitens das vom Dochte

überflüssig aufgesaugte Erdöl nur zwischen diesem Vorwärmer und dem inneren

Luftzufuhrrohre in den Behälter zurückgelangt.

In dem Oelbehälter A (Fig. 9 Taf. 8) ist in

bekannter Weise das centrale Luftzuführungsrohr B

befestigt, auf welchem der Docht C sitzt, und umgibt das äuſsere Dochtrohr

D denselben bis in den Behälter hinein. In der

gezeichneten Anordnung des Brenners ist das Rohr B oben

bei a etwas eingezogen und paſst der Vorwärmer c derart auf dasselbe, daſs er auf demselben verschoben

werden kann, aber dennoch mit einer gewissen Reibung festsitzt. Da der Vorwärmer,

welcher durch seine Lochungen die Luft der Flamme sehr gleichmäſsig vertheilt

zuführt, aus dünnem Metallblech hergestellt ist, kann er leicht, ohne den Docht C zu verschieben, zwischen diesen und Rohr B eingeschoben werden. Zum leichten Aufsitzen des

Vorwärmers auf dem Luftzufuhrrohre ist derselbe oben im Durchmesser geringer, so

daſs ein Ansatz d gebildet wird, welcher gleichfalls

gelocht ist. Durch diese Löcher kann zuviel angesaugtes Petroleum in den Behälter

zurückgelangen, indem es zwischen dem Vorwärmer c und

dem Luftrohre B abwärts flieſst, und zwar wird das

letztere dadurch ermöglicht, daſs das Rohr B

Längsfurchen e enthält, bezieh. einen Querschnitt hat,

wie ihn Fig.

10 zeigt. Diese Anordnung des Vorwärmers bietet auch den Vortheil, daſs

das lästige Abtropfen durch das centrale Luftzuführungsrohr B vermieden ist.

Um ein regelmäſsiges und gleichförmiges Brennen der Lampen zu erzielen, sind auch in

neuerer Zeit mehrere beachtenswerthe Vorschläge gemacht worden, welche sich im

Wesentlichen auf die Dochtanordnung und Führung

beziehen.

Carl Renisch in Neurode bei Breslau (* D. R. P. Nr.

39777 vom 21. Januar 1886) verwendet zur Bewegung des Dochtes und des

Flammentheilers nur eine Spindel, welche deshalb verschiebbar gelagert ist. Diese Spindel a (Fig. 8 Taf. 8) trägt zwei

Getriebe b und e, welche

mit den Zahnstangen c und f des Flammentheilers d und des Dochtringes

h in Eingriff gelangen, je nach der Stellung der

Spindel. Soll die Dochthöhe regulirt werden, so schiebt man die Spindel a in die Lampe hinein, wie dies die Figur zeigt, worauf

mittels des Ringes h, an welchem der Docht B befestigt ist, dieser auf und ab bewegt werden kann.

Durch Herausziehen der Spindel gelangt b mit c in Eingriff.

In einer Abänderung verwendet Renisch zwei in einander

steckende nicht verschiebbare Spindeln. Doch dürfte diese Anordnung weniger

zweckmäſsig sein.

Die Dochtführung von Schwintzer und Grüff in Berlin (*

D. R. P. Nr. 40045 vom 25. Februar 1886) ermöglicht ein gleichmäſsiges Führen des

Dochtes und gewährt zugleich den sich bildenden Gasen einen Austritt.

Die eigentliche Dochtführung liegt im Oelbehälter und ist n (Fig.

11 Taf. 8) das Gewinde des Brenners zum Einschrauben in das Bassin. Am

Brenner ist das Gasabführungsrohr a befestigt, dessen

untere Hülse e ein Lager für die Gewindestange h bildet, welche oben durch die Büchse i eine weitere Führung erhält. Auf dieser Gewindestange

h sitzt die Mutter f,

an welcher die Dochtführungshülse g, auf dem

Luftzufuhrröhre

r verschiebbar, befestigt ist. Der Docht wird auf dem

Dochtrohre g mittels kleiner durch Ausschnitte aus dem

Rohre gebildeter Zähne oder Zinken q gehalten, und kann

somit durch Drehen des Handrädchens m beliebig hoch

eingestellt werden. Der vollständige Brenner ist aus dem Bassin herauszunehmen, zum

Einziehen des Dochtes oder zum Reinigen desselben, und bleibt der Docht, ohne

denselben nachzuziehen, bis zum Verbrauche eingezogen. Die sich beim Brennen der

Lampe etwa bildenden Gase finden durch die Löcher b des

Rohres a, und diejenigen c

des Kastens d einen Ausweg, wodurch einer

Explosionsgefahr vorgebeugt wird.

Diese Vorrichtung, den Docht zu erfassen, scheint indessen nicht ganz zur

Zufriedenheit der Firma gearbeitet zu haben, und verwenden Schwintzer und Gräff in Berlin deshalb in ihrer neuesten Construction

statt der in den Docht eingreifenden Zinken q einen um den

Docht gelegten festschlieſsenden Ring (* D. R. P. Nr. 41871 vom 17. Februar

1887, Zusatzpatent zu Nr. 40045). An das Dochtrohr g

ist deshalb ein mit zwei Charnieren u (Fig. 12 Taf. 8)

versehenes Stück v angelöthet, in welchen Charnieren

ein aus zwei Theilen bestehender Ring t sitzt. Nachdem

der Docht, welcher bei u aufgeschnitten ist, auf das

Rohr g aufgezogen ist, wird der Ring t bei y geschlossen,

welcher nun den Docht fest gegen das Rohr g angepreſst

erhält. Es ist damit ein sicherer Halt des Dochtes und ein einfacheres Einziehen

desselben erreicht. Auch dürfte der Docht durch diese Anordnung mehr geschont

werden.

Eine gewisse Verwandtschaft mit dieser Dochtführung zeigt die Construction von A. Musmann in M.-Gladbach (* D. R. P. Nr. 41887 vom 3.

April 1887), welche ebenfalls für Rundbrenner mit innerem Luftzuführungsrohre

bestimmt ist. Auch hier sind in den Docht eingreifende Klauen verwendet (vergl. Fig. 1 und 11), welche

durch Gewindestangen bewegt werden. Die Fig. 13 und 14 Taf. 8

lassen die Anordnung erkennen und ist Fig. 13 ein Schnitt nach

ABC der Fig. 14. l ist das durch den Oelbehälter der Lampe

hindurchtretende Luftzuführungsrohr und d bezeichnet

das Dochtrohr, welches mit der Verschluſsschraube b des

Oelbehälters verlöthet ist. Auf diesem Dochtrohre ist nun (auf eine in der Figur

nicht ersichtliche Weise) ein rundes Metallstück c in

solcher Lage befestigt, daſs der als Griffscheibe dienende Gewindering a sich frei zwischen b und

c ohne achsiale Verschiebung drehen kann. Beide

Theile b und c sind längs

des Dochtrohres d mit vier (oder mehreren) Nuthen

versehen, in denen sich die Gewinde- oder Zahnstangen e

und die federnden, die Dochtklauen f tragenden

Metallstreifen g verschieben können. Diese doppelt

gezahnten Klauen f treten, wie Fig. 13 zeigt, durch

entsprechende Schlitze des Dochtrohres hindurch, um den Docht zu ergreifen, und

können natürlich nach Bedürfniſs auch mehrfach angeordnet sein. Der Verband zwischen

den Zahnstangen e und den Metallstreifen g erfolgt durch einen kräftigen Ring k, welcher frei über den Docht hinweggeht. Durch Drehen

des Ringes a kann demnach der Docht beliebig

eingestellt werden, und ist ferner noch die Einrichtung getroffen, daſs bei der

Bewegung bis zur obersten Lage die Klauen f aus dem

Dochte ausgelöst werden, indem ihre Metallstreifen g

auf die Keilstücke h auflaufen. Der Luftzufuhrkorb m, Cylinderträger u.s.w. schlieſsen sich in irgend

einer Weise an c an.

Eine sehr zweckmäſsige Dochtführung gibt Georg Haller in

Ottensen an (* D. R. P. Nr. 40767 vom 2. Februar 1887). Hier dient zum Verschieben

des Dochtes eine um denselben gelegte Drahtspirale, und

gewährt diese Dochtführung einen gleichmäſsigen Angriff und vermeidet damit ein

einseitiges Verschieben des Dochtes. Die Fig. 15 und 16 Taf. 8

lassen die Anordnung erkennen und ist hier die Spirale, deren Angriffsseite zur

Erzielung einer vollständigen Wirkung etwas rauh gemacht ist, auſsen um den Docht

gelegt, während ihre beiden Enden an einem Getriebe b

angelöthet sind, in das ein auf der Triebstange d

sitzendes Zahnrad c eingreift. Beim Drehen der

Triebstange wird sich mithin die Spirale o um sich

selbst drehen und den Docht verschieben. Am zweckmäſsigsten legt man die Spirale,

wie in der Zeichnung, auſsen um den Docht, doch kann man sie auch von innen gegen

den Docht wirken lassen. Für Flachdochte wird die Spirale unmittelbar über die

Triebstange geschoben und ihre Enden daran festgelöthet. Die Spirale gewährt auch

den weiteren Vortheil, daſs sie elastisch am Dochte anliegt, und somit ein

Durchführen von ungleich starken Dochten gestattet.

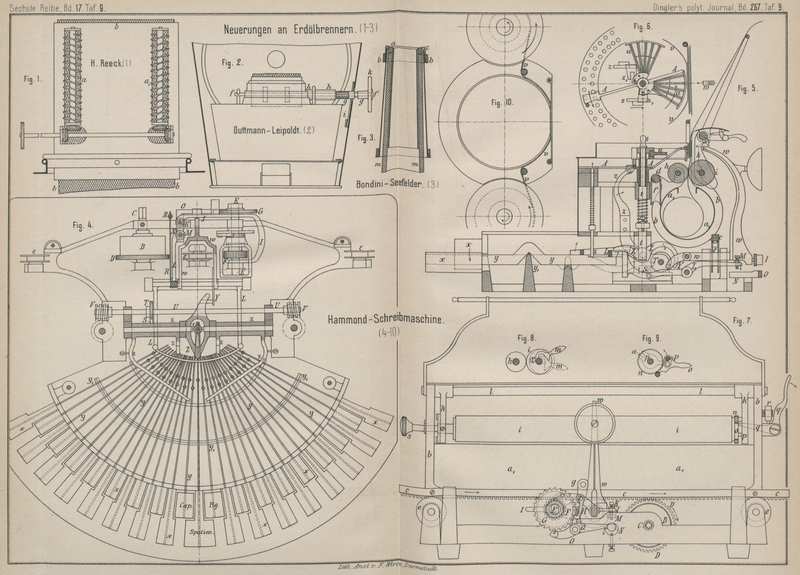

Um bei Flachdochten ein Zusammenschieben des Dochtes zu

verhindern, verwendet H. Reeck in Hamburg (* D. R. P.

Nr. 40803 vom 21. Januar 1887) zwei am Docht angreifende, lothrechte Schrauben mit entgegengesetztem Gewinde.

Die Schrauben aa1 (Fig. 1 Taf. 9)

greifen durch Schlitze der Dochtscheide am Dochte b an,

und werden vom Handrädchen durch Getriebe in Drehung versetzt, Die Schrauben aa1 besitzen Rechts-

bezieh. Linksgewinde, damit sie bei der Drehung den Docht nicht nur nach oben

schieben, sondern ihn auch in wagerechter Richtung zu strecken suchen. Dadurch wird

erreicht, daſs der Docht, am Ende der Scheide angelangt, dieselbe in straffer Lage

verläſst, womit ein Stauchen an den Scheidenwänden vermieden wird, was in Folge des

Ansetzens von Kohlentheilen leicht vorzukommen pflegt.

Im Anschlusse an diese Dochtführungen sei noch eine Dochtarretirung erwähnt für

Lampen, welche, wie Fahrradlaternen, fortwährenden Stöſsen und Erschütterungen

ausgesetzt sind. Um bei diesen ein selbstthätiges Verstellen des Dochtes, bezieh.

Erlöschen der Lampe zu verhindern, bringen A. Guttmann und

P. H. Leipoldt in Berlin (* D. R. P. Nr. 40010 vom 10. November 1886) auf

der Dochttriebstange f (Fig. 2 Taf. 9) eine

verschiebbare Hülse g an, welche das Handrädchen k trägt.

Diese Hülse g ist an dem inneren Ende als Zahnrad

ausgebildet und kann mit einer entsprechend innen verzahnten, an der Lampe

festsitzenden Hülse h in Eingriff gebracht werden. An

der Innenwand der Laterne ist eine Feder i angebracht,

welche beim Einschieben der Lampe in die Laterne gespannt wird. Zum Feststellen des

Lampendochtes schiebt man nun die Hülse g in h hinein, und es greift dabei zugleich die Feder i in eine auf der Hülse g

angebrachte Nuth, so daſs die Hülse und mit ihr die Dochttriebwerke vollständig

festgelegt sind.

Um die beim Beschneiden der Dochte entstehenden Unzuträglichkeiten, Unsauberkeit der

Lampe durch verkohlte Dochtstückchen, Beschädigen des Brenners durch die Schere

u.s.w., zu vermeiden, benutzen J. de Bondini und A.

Seefelder in Konstantinopel (* D. R. P. Nr. 39654 vom 30. Oktober 1886)

einen auf den eigentlichen Docht aufgesetzten King oder Kranz aus Papiermaché, welcher das Beschneiden überflüssig machen soll.

Diese Anordnung ähnelt somit den bekannten Verbindungen gewöhnlicher Brenndochte mit

Asbestdochten. Um den Brenndocht a (Fig. 3 Taf. 9) mit dem

Saugedochte m zusammenzuhalten, wird über das

Brennerrohr ein Ring b geschoben, dessen hakenförmig

gekrümmte Spitzen c über den Brenndocht greifen. Diese

Spitzen überragen die Brennerhülse um etwa 1mm und

beträgt die Höhe des Brenndochtes a etwa 4 bis 5mm. Bei groſsen Lampen wiegt der Ring b ungefähr 20g. Die

Erfinder geben als Vortheile dieser Dochtanordnung an, daſs mittels derselben eine

groſse Anzahl Lampen in kurzer Zeit in gebrauchsfähigen Zustand versetzt werden

können, bei groſser Sauberkeit derselben, und daſs ferner die Cylinder nicht

springen, da durch Vermeidung des Beschneidens des Dochtes eine Unregelmäſsigkeit

der Brennfläche nicht entstehen kann.