| Titel: | Neuerungen an Typenschreibmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 152 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Typenschreibmaschinen.

(Patentklasse 15. Fortsetzung des Berichtes Bd.

266 S. 529.)

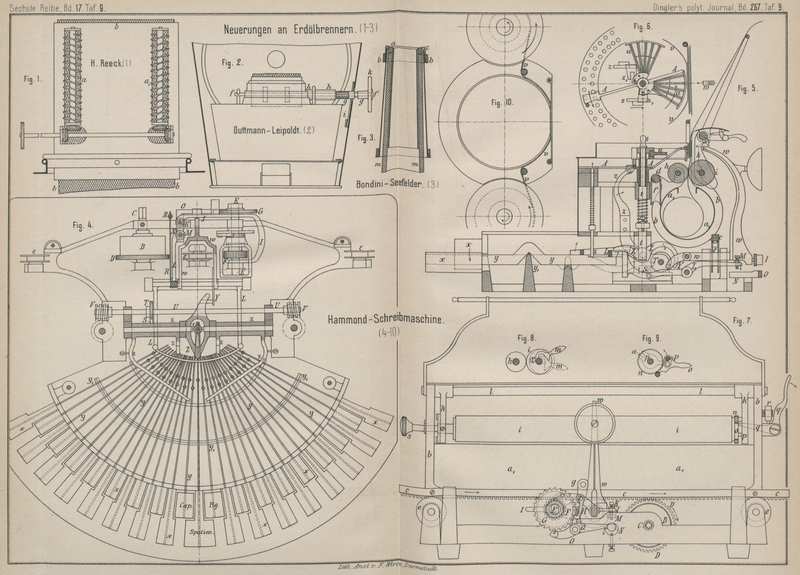

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Neuerungen an Typenschreibmaschinen.

Eine der hervorragendsten Constructionen ist ohne Zweifel die Hammond-Schreibmaschine; sie war die einzige, welche auf der Ausstellung

in New-Orleans mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wurde. Wir geben ihre

Beschreibung nach einem von Pfaffenbach gehaltenen in

der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1887

Bd. 31 * S. 1076 veröffentlichten Vortrage.

Das Schreiben geschieht bei der Hammond-Maschine durch

das Spielen auf einer Tastatur, die in ähnlicher Weise wie beim Klavier angeordnet

ist. Bei dem Loslassen der Taste wird sodann das Papier um den Raum eines

Buchstabens von rechts nach links verschoben. Der Zwischenraum zwischen je zwei Wörtern wird durch das

Niederdrücken der mittleren mit „Spaces“ (Spatium) bezeichneten Taste

erzielt, wobei nur das Papier vorgeschoben wird, ohne daſs ein Zeichen zum Abdruck

kommt.

Die Hammond-Maschine besteht hiernach im Wesentlichen

aus zwei Haupttheilen, der Druckvorrichtung und dem Papierschlitten oder Wagen,

welcher das Papier trägt und vorwärts schiebt.

Textabbildung Bd. 267, S. 153 Der Schlitten besteht, wie aus Fig. 5 und 7 Taf. 9 ersichtlich, aus

einem oben offenen Hohlcylinder a1 aus Blech mit zwei seitlichen Flanschen b, welche eine Zahnstange c und eine Rundführungsstange d tragen. Die

Führungsstange d gleitet auf dem Röllchen f, während die Zahnstange c auf drei Röllchen e gelagert und durch ein

Druckröllchen g (Fig. 7) in ihrer Lage

gesichert ist, so daſs der Schlitten nicht ausgehoben werden kann.

Der Schlitten trägt zwei Gummiwalzen h und i, zwischen welchen das Papier festgeklemmt wird. Die

Walze h ist in den Schlittenflanschen selbst gelagert,

während die Treibwalze i in zwei um die Achse l schwingenden Lagern k

aufgehängt ist und durch Federn gegen die Walze h

gepreſst wird. Um das Papier in die Maschine einzuführen, wird der mit excentrischem

Einschnitt versehene Hebel m (Fig. 8) nach unten

gedrückt, wodurch die Walze i in die punktirt

angedeutete Lage kommt. Hierauf schiebt man das Papier zwischen die Walzen und löst

die Hebel m; die Treibwalze i geht alsdann in ihre ursprüngliche Lage zurück und hält das Papier

fest.

Die drehende Bewegung der Papiertreibwalze, welche das Papier nach oben oder unten

schiebt, wird durch ein kleines Sperrwerk geregelt. Die Treib walze trägt nämlich an

dem einen Ende ein kleines Sperrrädchen n (Fig. 7 und 9), in welches

der Sperrhebel o eingreift. Letzterer ist in dem um die

Walzenachse schwingenden Drehlager p aufgehängt und

verhindert vermöge seiner besonderen Form die Bewegung der Treib walze nach beiden

Bewegungsrichtungen. Wird der Sperrhebel gelüftet, so wird die Treib walze frei, und

mittels des Knopfes s kann das Papier in den Einschnitt

hineingeschoben werden.

Das Drehlager p hat bei a

einen Einschnitt, in welchen der Winkelhebel q

eingreift; letzterer wird durch eine auf seine Achse aufgesetzte Spiralfeder in der

Richtung des Pfeiles gedreht (Fig. 7) und hält das Lager

p und den Sperrhebel o

in der in Fig.

9 angedeuteten Lage fest. Dreht man den Winkelhebel q nach der Maschine zu, so wird auch das Drehlager und der Sperrhebel in

der Richtung des Pfeiles (Fig. 9) gedreht, wobei der

Sperrhebel vermöge seiner Schwere in die Zähne des Sperrrädchens faſst und bei dem

Loslassen des Winkelhebels das Rädchen und die Treibwalze um eine dem Hube des

Winkelrädchens entsprechende Anzahl von Zähnen dreht, das Papier also um den

gleichen Weg nach oben schiebt. Der Hub des Winkelhebels ist durch die Mutter r genau begrenzt, kann jedoch durch Verschieben

derselben beliebig groſs oder klein genommen werden. Um beim Schreiben eine neue

Zeile anzufangen, dreht man mithin den Winkelhebel, bis er zum Anlegen gegen die

Mutter kommt, wodurch das Papier stets um die gleiche, je nach Bedürfniſs groſs oder

klein zu wählende Zeilenweite nach oben geschoben wird.

Die seitliche Fortbewegung des Schlittens ist mit der Druckvorrichtung weiter unten

näher beschrieben; es mag hier nur erwähnt werden, daſs der Schlitten nach

Beendigung einer Zeile frei zurückgeschoben werden kann. Hierbei faſst man dann den

Winkelhebel q, drückt ihn gleichzeitig nach der

Maschine zu und schiebt dann den Schlitten zurück, so daſs eine besondere Bewegung

zur Erneuerung einer Zeile vermieden wird.

Die eigentliche Druckvorrichtung (Fig. 5 und 6) besteht im Wesentlichen

aus den beiden um die senkrechte Welle t schwingenden

Typenflügeln u, welche die zum Abdruck kommenden

Zeichen in erhabener Form enthalten, dem Farbband v als

dem Farbstoffträger und dem Hammer w, durch dessen

Anschlag gegen die Typenflügel der Druck bewirkt wird; sämmtliche genannten Theile

werden durch das Anspielen einer der Tasten x in

Bewegung gesetzt.

Die Tasten x sind aus Ebenholz, etwa 12mm breit und 23mm lang, mit groſsen Zwischenräumen als Ober- und Untertasten angeordnet,

wodurch die sichere Handhabung ungemein erleichtert wird. Sie sind an den

Metallhebeln y befestigt und werden durch dünne mit

Spiralfedern versehene Stifte in ihrer Lage festgehalten. Die sämmtlichen

Drucktasten sind sodann auf einer gemeinsamen Schneide y1 gelagert; durch das Niederdrücken einer

solchen Taste wird daher zunächst der entsprechende Stift gehoben und ferner einer

der beiden eigenthümlich geformten Winkelhebel z in der

Richtung der Pfeile (Fig. 5 und 6) gedreht, je nachdem

eine von den auf der rechten oder linken Seite liegenden Tasten angeschlagen wird.

Die Winkelhebel z tragen oben schlitzförmige

Blechstückchen z1,

welche zwischen zwei vorstehende Stifte der Typenflügel greifen, dergestalt, daſs

durch die Bewegung eines Winkelhebels auch der entsprechende Typenflügel gedreht

wird, wie aus Fig.

6 ersichtlich, in welcher der eine Flügel in normaler, der andere in

gedrehter Lage erscheint. Der Typenflügel stöſst bei seiner Drehung gegen den Zeiger

A und nimmt ihn auf seinem weiteren Wege mit. Bei

fortgesetzter Bewegung kommt dieser Zeiger gegen den gleichfalls durch die Taste hochgehobenen

Stift zum Anliegen und hält nun den Typenflügel in der Stellung fest, in welcher der

auf der Taste verzeichnete Buchstabe sich genau vor dem Hammer w befindet, d.h. dort, wo dieser Buchstabe zum Abdruck

kommen soll.

Der Anschlag des Hammers und das darauf folgende Vorwärtsschieben des

Papierschlittens erfolgen durch ein sehr sinnreich ausgedachtes Spiel von der

starken Treibfeder des Wagens und einer schwächeren, der sogen. Hammerfeder. Die

einer Uhrfeder ähnliche Schlittentreibfeder befindet sich in einem Gehäuse B und ist auf der Welle C

befestigt (Fig.

4 und 7); sie hat das Bestreben, die Welle C mit

dem darauf gekeilten Zahnrad D in der Richtung des

Pfeiles zu drehen. Das Zahnrad D greift in die

Zahnstange c des Schlittens ein; letzterer würde also,

dem Druck der Feder nachgebend, sich in der Richtung des Pfeiles fortbewegen, wenn

er nicht durch ein Sperrwerk festgehalten würde.

Dieses Sperrwerk ist in den Fig. 4, 5 und 7 dargestellt und besteht

im Wesentlichen aus dem Zahnrädchen F, welches in die

Zahnstange des Schlittens eingreift, und dem Sperrrad G

nebst zugehörigen Sperrhebeln, welches die Welle E und

mit ihr auch den Schlitten in seiner jeweiligen Lage festhält, so daſs er dem Drucke

der Treibfeder nicht folgen kann. In das Sperrrad G

greift der Hauptsperrhebel H ein, der seinerseits in

einem um die Achse E schwingenden Hebel I gelagert ist. Die Wirkung der Schlittentreibfeder

überträgt sich nunmehr durch die Zahnstange c und das

Zahnrädchen F auf das Sperrrad G derart, daſs der Hauptsperrhebel H und mit

diesem der Lagerhebel I nach unten gedrückt wird, bis

das Stellschräubchen K auf dem Maschinenrahmen zum

Aufsitzen kommt. In dieser Stellung ist alsdann der Schlitten selbst

festgestellt.

Durch das Anschlagen einer Drucktaste wird nunmehr zunächst der Hebel L in der in Fig. 5 angegebenen

Pfeilrichtung gedreht. Das Schräubchen M stöſst bei

fortgesetzter Bewegung auf den in den Maschinenrahmen vorspringenden Ansatz N eines zweiten Sperrhebels O, welcher der Bewegung des Hebels L folgen

muſs und dadurch mit einer eigenthümlichen Schneide in das Sperrrad G eingreift und dessen jeweilige Lage sichert.

Gleichzeitig ist aber auch der mit einem Schlitze versehene Ansatz Q des zweiten Sperrhebels 0 gedreht worden, und da der Hauptsperrhebel H mit einem kleinen Stift in diesen Schlitz eingreift, so wird er auſser

Berührung mit dem Sperrrade G gebracht, und der

Lagerhebel I wird frei.

Der Hammer w ist winkelhebelförmig gestaltet und sitzt

mit seinem wagerechten Arme auf der drehbaren Hammerwalze; auf dieser Welle ist die

Hammerfeder R befestigt (Fig. 4), welche das

Bestreben hat, den Hammer in der in Fig. 5 angedeuteten

Pfeilrichtung vorwärts zu treiben und gegen den Typenflügel anschlagen zu lassen.

Der Hammer greift aber

mit einem kleinen Kugelgelenk in den Lagerhebel I ein

und wird demnach durch die bedeutend stärkere Schlittenfeder so lange in seiner

ursprünglichen und in der Zeichnung angedeuteten Lage festgehalten, bis durch den

Anschlag einer Taste der Hauptsperrhebel und mit ihm der Lagerhebel ausgelöst wird.

Alsdann kommt die Hammerfeder zur Wirkung, treibt den Hammer vorwärts und bringt ihn

zum Anschlage, wobei dann der Sperrhebel H in den

nächsten Zahn des Zahnrades G wiederum eingreift.

Läſst man nun nach geschehenem Drucke die Taste los, so wird sofort der zweite

Sperrhebel O frei, das Sperrrad schiebt die Schneide

O zurück und folgt dem Drucke der Schlittenfeder.

Der Hauptsperrhebel ist jedoch bereits wieder mit dem nächstfolgenden Zahne des

Sperrrades in Eingriff gekommen, der Lagerhebel 1 wird

also nach unten gedrückt, der Hammer wird gelöst, und der Schlitten bewegt sich

seitwärts, bis das Schräubchen K wieder auf dem Rahmen

der Maschine aufsitzt. Alsdann ist der frühere Zustand wieder hergestellt, der

Schlitten ist genau um den Raum eines Zeichens vorwärts geschoben und die Maschine

zum Druck eines neuen Zeichens fertig.

Die oben besprochenen Verrichtungen folgen sich natürlich mit einer

auſserordentlichen Geschwindigkeit und Sicherheit, und zwar so schnell, daſs die

Schreibgeschwindigkeit der Maschine als solche nur durch die Fertigkeit des

Schreibenden selbst begrenzt wird.

Es würde nun noch erübrigen, die Bewegungen des Farbstoffträgers, des Farbbandes u, näher zu untersuchen. Dieses Band befindet sich, wie

aus Fig. 4,

5 und 10

ersichtlich, unmittelbar vor dem Typenflügel und ist von dem Papier durch ein

kleines Schutzschildchen getrennt, welches nur den Raum für das zu druckende Zeichen

frei läſst und den Zweck hat, das Papier vor Beschmutzung zu schützen. Hinter dem

Papier nach der Hammerseite zu befindet sich noch ein straff gespanntes Gummiband,

das als elastisches Gegenlager für das Papier dient und den Hammerschlag vertheilt.

Das Farbband ist mit einem beliebigen farbigen, gebotenenfalls copirfähigen, Stoffe

getränkt; es würde sich aber nach ganz kurzer Zeit erschöpfen, wenn es nicht

beständig fortbewegt würde, somit stets neue Angriffsflächen böte und sich durch

Aufrollen auf Spulen gleichsam wieder sättigte.

Die Bewegung des Farbbandes erfolgt in folgender Weise: Der Hebel L (Fig. 4 und 5) trägt in seinem

vorderen Theil eine kleine Sperrklinke S, welche in ein

Zahnrädchen T eingreift. Wird der vordere Theil des

Hebels L nach Anspielen einer Taste gehoben, so wird

gleichzeitig das Sperrrädchen und mit diesem die Welle U durch die Sperrklinke gedreht. Auf der Welle U sitzen sodann zwei Schnecken V, welche in

die auf den senkrechten Spulenachsen sitzenden Schneckenräder eingreifen und sie mit

den Achsen drehen, und zwar erhalten die Spulenachsen entgegengesetzte

Bewegungsrichtungen. Die Spulen sitzen Jose auf ihren Achsen und können durch Muttern und conisch

geschlitzte Hülsen festgestellt werden. Ist die eine Spule auf ihrer Achse

festgeklemmt, so muſs das Farbband und mit ihm die lose Spule der Bewegung der

festen Spule folgen; das Farbband wickelt sich also auf der festen Spule auf und von

der losen Spule ab. Sobald nach längerem Gebrauche das Farbband ganz auf der einen

Spule aufgewickelt ist, wird diese gelöst und die zweite Spule festgeklemmt, wodurch

das Band die entgegengesetzte Bewegungsrichtung einnimmt. Auf diese Weise hält ein

Farbband selbst bei angestrengtestem Gebrauche der Maschine mehrere Monate und kann

jederzeit leicht und ohne erhebliche Kosten ersetzt werden.

Die Hammond-Maschine hat auf der rechten und linken

Seite je 15 Drucktasten, zusammen also 30 Tasten, durch deren einfachen Anschlag 30

verschiedene Zeichen gedruckt werden können. Dies ist jedoch unter Berücksichtigung,

daſs groſse und kleine Buchstaben sowie Interpunktionszeichen gedruckt werden

müssen, unzureichend. Die Maschine hat daher eine Vorrichtung, welche es ermöglicht,

mit jeder Taste S verschiedene Zeichen zu drucken, so

daſs im Ganzen 90 verschiedene Zeichen geschrieben werden können. Zu diesem Zwecke

hat die Maschine in der Mitte zwei Multiplicationstasten, die mit „Cap.“

(Capitals) und „Fig.“ (Figures) bezeichnet sind. Sie sitzen auf Metallhebeln,

welche nicht auf der gemeinsamen Schneide der Drucktasten, sondern auf einer weiter

nach dem Mittelpunkte der Maschine befindlichen Schneide gelagert sind und unter die

senkrechte Welle t der Typenflügel greifen. Durch das

Anschlagen einer dieser beiden Tasten wird daher die Welle t mit den Typenflügeln gehoben und kehrt nach dem Loslassen der Tasten

durch den Druck einer Spiralfeder wieder in die ursprüngliche Lage zurück. Jeder der

Typenflügel enthält nun drei wagerecht über einander liegende Zwischenreihen, und

zwar in jeder Reihe der Anzahl der Drucktasten entsprechend 15 Zeichen. Durch

Niederdrücken der Cap.-Taste werden die Typenflügel so weit gehoben, daſs die in der

zweiten Reihe befindlichen Zeichen zum Abdrucke kommen, die Fig.-Taste dient für die

dritte Reihe, und die erste Reihe wird bei dem einfachen Anspielen einer Drucktaste

geschrieben. Sollen nur Zeichen der zweiten oder dritten Reihe geschrieben werden,

so können die entsprechenden Multiplicationstasten festgestellt werden.

Nach Beendigung eines Wortes muſs zwischen diesem und dem nachfolgenden ein

entsprechender Zwischenraum frei bleiben. Man erzielt ihn durch Anschlagen der

Spatientaste, welche die Schlittensperrung löst und den Schlitten selbst um einen

Zeichenraum vorwärts schiebt, wie dies beim Anschlagen einer gewöhnlichen Drucktaste

geschieht. Dagegen kommen die Typenflügel nicht in Bewegung., und auſserdem wird

auch der Hammer in seiner Bewegung gehemmt, bevor er zum Anschlag kommen und das

Papier beschmutzen kann. Der Hebel der Spatientaste dreht nämlich den Sperrhebel Z (Fig. 4 und 5),

Uebersicht über die gegenwärtig

in Deutschland im Handel befindlichen Schreibmaschinen nach ihrer praktischen

Verwendbarkeit zusammen gestellt von A. Beyerlen, Civil-Ingenieur, Stuttgart.

Textabbildung Bd. 267, S. 158–159

Name; Schreib-Schnelligkeit;

Vervielfältigung; Typen; Remington Typewriter Nr. 3 (Amerikanisch); 60 bis 80

Worte in der Minute; bis zu 30 gleichzeitigen Copien, Hectographie,

Lithographie, Autocopist, alle Autographiepressen; Stahl; Nr. 2 (Amerikanisch);

desgl.; Nr. 4 (Amerikanisch); Nr. 1 (Amerikanisch); bis zu 10 Durchdrücke;

Caligraph (Amerikanisch); 40 bis 60 Worte in der Minute; bis zu 6 Durchdrücke;

Hammond-Typewriter (Amerikanisch); 30 bis 35 Worte in der Minute; gestattet

keine Durchdruckcopien; Hart-Gummi; Hall-Typewriter (Amerikanisch); 20 bis 25

Worte in der Minute; Weicher Gummi; World-Typewriter (auch

Boston-Schreibmaschine genannt) (Amerikanisch); Columbia-Typewriter (Englisch);

15 bis 17 Worte in der Minute; Sun-Typewriter (Amerikanisch); 1 oder 2

Durchdrücke; Celluloid; Hammonia-Schreibmaschine (Deutsch); Messing; Westfalia

Buchdruck-Schreibmaschine (Deutsch); 8 bis 12 Worte in der Minute; 3 bis 4

Durchdrücke; Schriftzeug; Bewegung; Handhabung; Schrift; Gewicht; Preis Mk.;

Bemerkungen; Typenhebel aus Stahl; Tasten; Lateinisch groſse und kleine

Buchstaben; 84 Typen und gröſstes Format (35cm); Typen leicht auswechselbar; Format 21cm Briefformat 76 Typen wie oben; Lateinisch groſse Buchstaben; 44

Typen wie oben; älteres Modell; Typenhebel aus Blech; Ausführung schwächer und

Construction theilweise verfehlt; Typenrad und Druckhammer; Nur ganzer Typensatz

auswechselbar; Typenplatte beweglich; Mit der Platte verbundener Fahrstift;

Leicht transportabel; Groſse lateinische Buchstaben; Kleinste leichteste und

billigste Maschine; Typenrad; Mit der Achse des Rades wird gedreht und gedrückt;

Groſse und kleine lateinische Buchstaben; Schreibt typographisch ausgeglichene

Schrift; Typenstab; Handgriff verschiebbar; Sehr dauerhaft; Groſse und kleine

lateinische oder deutsche Typen; ca.; Typographisch ausgeglichene Schrift; Nach

Times vom 18. December 1886 70 bis 100

Wörter.

der sich alsdann mit seinem hinteren hakenförmig gebildeten

Theile vor den Vorsprung Y des Hammers legt und auf

diese Weise den Weg des Hammers begrenzt, so daſs er nicht zum Anschlag kommen

kann.

Wie bereits erwähnt, kann nach Fertigstellung einer Zeile der Schlitten frei

zurückgeschoben werden, wobei alsdann gleichzeitig die Zeilenerneuerung stattfindet.

Um den vorderen frei bleibenden Rand genau einzuhalten, ist eine kleine Sperrung

angebracht, gegen welche der Schlitten beim Zurückschieben zum Anliegen kommt. Von

der Beendigung einer Zeile wird der Schreibende durch die Glocke in Kenntniſs

gesetzt, welche alsdann durch Anschlagen eines je nach der Papierbreite

einzustellenden kleinen Hebels zum Tönen gebracht wird. Durch das Zurückschieben des

Schlittens wird die Treibfeder jedesmal wieder gespannt; sie besonders aufzuziehen,

wird also erst dann nöthig, wenn etwa nach langem Gebrauche die Feder etwas an

Spannkraft verlieren würde. Zum Nachspannen dient alsdann der vierkantige Kopf der

Federwelle, für welche ein besonderer Schlüssel mitgeliefert wird. Auch für die

Nachspannung der Hammerfeder ist bestens gesorgt, so daſs der Abdruck immer

gleichmäſsig geregelt werden kann, was namentlich dann von Vortheil ist, wenn

mehrere Abdrücke gleichzeitig geschrieben werden sollen. Eine groſse Annehmlichkeit

der Maschine ist auch die Anordnung, daſs die Typenflügel auswechselbar sind, so

daſs in einigen Secunden eine andere Schriftart eingesetzt werden kann. Die

Typenflügel sind von Hartgummi und sollen sich ausgezeichnet bewähren.

Die Ausstattung der Hammond-Maschine ist eine sehr

gefällige und ansprechende: alle Theile sind auf das Sorgfältigste und den in

Anwendung kommenden Kräften entsprechend dauerhaft angefertigt. Dabei ist das

Gewicht gering und beträgt nur 8k,5, so daſs man

die Maschine bequem tragen kann. Der Anschlag der Tasten ist leicht und für den

Schreibenden nicht ermüdend. Die Aufstellung der Maschine kann auf jedem Tische ohne

besondere Vorkehrungen sofort geschehen. Als besonderer Vorzug der Maschine muſs

aber die schöne Schrift hervorgehoben werden, deren Regelmäſsigkeit auch der

fortgesetzte Gebrauch der Maschine nicht beeinträchtigen kann.

Im November vorigen Jahres hatte der Vertreter der Remington'schen Maschine, Herr Ingenieur A.

Beyerlen, in Stuttgart in den Räumen der Centralstelle für Gewerbe und

Handel eine Ausstellung der verschiedensten gebräuchlichen Schreibmaschinen

veranstaltet, welche in Thätigkeit vorgeführt wurden. Die von dem Herrn Aussteller

uns gütigst überlassene Uebersichtstabelle geben wir in Vorstehendem wieder, müssen

demselben jedoch die Verantwortung für die Richtigkeit, insbesondere der zweiten

Columne, überlassen und bemerken nur. daſs nach Times

vom 18. December 1886 als Schreibgeschwindigkeit für die Hammond-Maschine 70 bis 100 Wörter in der Minute angegeben ist.

Tafeln