| Titel: | Ueber Fortschritte in der Bierbrauerei. |

| Autor: | Lintner |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 410 |

| Download: | XML |

Ueber Fortschritte in der

Bierbrauerei.

(Patentklasse 6. Fortsetzung des Berichtes Bd. 265

S. 269.)

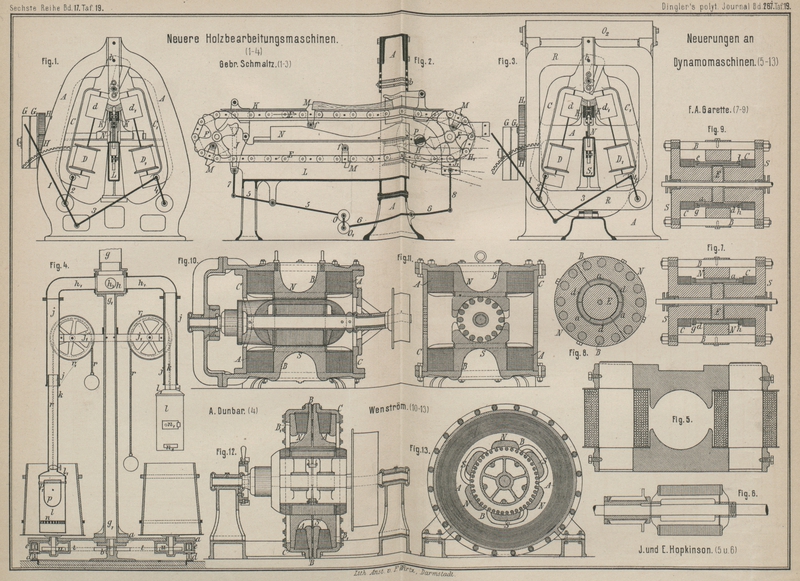

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Lintner, über Fortschritte in der Bierbrauerei.

Ueber Farbmalz und dessen Bereitung schreibt C. Lintner sen. in der Zeitschrift für das gesammte Brauwesen, 1887 Bd. 10 S. 489: Zur Bräunung

des Mehlkörpers ist ein gewisser Wassergehalt des Malzes erforderlich. Eine

Erfahrung, von welcher die Engländer längst zur Bereitung verschiedener Abstufungen

von Farbmalz Gebrauch machen. Besonders interessant erscheint eine Sorte, deren

Körner einen dunkelbraunen Mehlkörper zeigen, während deren Hülse noch nahezu

strohgelb ist. Solches Malz erhält man eben, wenn der Mehlkörper einen gewissen

Feuchtigkeitsgrad besitzt. Die Bräunung des Malzes erfolgt dann mehr von innen nach

auſsen und gehen dabei Veränderungen vor sich, die wesentlich die Güte eines

Farbmalzes bedingen, ohne einen hervortretenden brenzlichen Geschmack zu erzeugen.

Zur Farbmalzbereitung empfiehlt es sich daher, das zur Verwendung kommende Darrmalz

schon zu einer Zeit von der Darre zu nehmen, wenn sich die Keime eben abreiben

lassen und die Körner beim Zerbeiſsen sich noch nicht spröde zeigen, oder man

besprengt gewöhnliches trockenes Darrmalz vor der Röstung mit Wasser, wie solches

früher vor dem Schroten desselben auf den gewöhnlichen Mühlen üblich war. In einem

mit Cement- oder Steinboden versehenen Lokal wird das trockene Darrmalz in

dachförmigen oder pyramidalen Haufen aufgeschichtet und in die obere Kante mit der

Schaufel in gerader Richtung eine Furche gezogen, damit das Wasser, welches über den Haufen

geschüttet wird, stehen bleibt und so besser eindringen kann. Das Ueberschütten wird

gewöhnlich dreimal vorgenommen, worauf der Haufen jedesmal sofort und sorgfältig

umgestochen wird. Je nachdem das Malz mehr oder weniger ausgedarrt ist, kann man auf

1k Malz 1 bis 1½l Wasser nehmen. Ist der Haufen gehörig angefeuchtet, so wird derselbe

flach aus einander geworfen, ungefähr 20 bis 25cm

hoch geführt, dann einige Mal nach einander umgesetzt und alle halbe oder später

alle Stunden umgeschlagen. Die Zeit des Ablagerns soll 6 bis 8 Stunden betragen.

Die Malzröstmaschinen bestehen in der Regel aus einem Cylinder von Blech mit darunter

angebrachter Feuerung. In demselben befindet sich eine durch Handantrieb zu

bewegende Rösttrommel. Letztere kann sammt einem Rahmen, in welchem sie gelagert

ist, aus dem durch eine zweiflügelige Thüre verschlossenen Cylinder herausgenommen

und dann entleert werden. Gröſste Vorsicht ist bei Anwendung dieser Maschinen

geboten und besonders der Umstand zu beachten, daſs das Röstmalz in heiſsem Zustande

an der Luft noch nachdunkelt und daher die Röstung im richtigen Moment unterbrochen

werden muſs.

100 Gew.-Th. Malz liefern 75 bis 80 Proc. Farbmalz; 1hl 105 bis 110l und darüber.

Das Farbmalz ist der Zuckercouleur in jeder Richtung vorzuziehen. Statt Farbmalz kann

unter Umständen zweckmäſsig daraus bereitetes Farbebier verwendet werden.

Die Firma M. Schramm, Malzfabrik München, ist nach

fortgesetzten Versuchen durch geeignete Construction ihres Brennapparates und ein

rationelles Verfahren dazu gelangt, vorzügliche Fabrikate zu erhalten. Dagegen

entsprachen Versuche, welche die Fabrik auf Veranlassung des Verfassers mit der

Röstung von Malzschrot anstellte, nicht den gehegten Erwartungen.

Gust. Chr. Holm (Zeitschrift für

das gesammte Brauwesen, 1887 Bd. 10 S. 449) bespricht die Gefahren der Inficirung der Bierwürze bei Anwendung

jener Vorrichtungen zur Kühlung und Lüftung derselben, bei welchen die

Würze ungehindert mit der freien Luft in Berührung kommt. Es ist durchaus nöthig,

der Würze bei der Kühlung Gelegenheit zur Aufnahme von Sauerstoff zu geben. Der

Verfasser beschreibt nun einen Apparat, welcher verhindert, daſs die zu kühlende

Würze aus der reichlich zutretenden Luft Infectionsstoffe aufnehmen kann.

Das Prinzip des Apparates, welcher von dem Kapitän Jacobsen und Kühle, dem jetzigen Direktor der

Brauerei Altkarlsberg, construirt wurde, ist folgendes:

Die siedend heiſse Würze wird durch eine Rohrleitung M

(Fig. 15

und 16 Taf.

20) in einem groſsen etwa 100hl fassenden Behälter

A aus galvanisirtem Eisen geleitet. Dieser ist mit

einem dachförmigen Deckel versehen, welcher auf und nieder gehoben werden kann und

mittels eines Wasserverschlusses C an den Behälter schlieſst. Durch

eine Oeffnung in der Mitte des Deckels bewegt sich die Achse einer Schraube D; ferner finden sich an den Seiten des Deckels zwei

Oeffnungen E, F für den ausströmenden Dampf, in welchen

kurze mit Baumwolle gefüllte Röhren angebracht werden. Endlich mündet im Deckel auch

eine Röhre G aus, durch welche sterilisirte Luft in den

über der Würze befindlichen Raum des Behälters geleitet werden kann, wenn die Würze

nach der Abkühlung anfängt in den Gährkeller hinunter zu strömen. Auf diese Weise

wird im Behälter beständig ein Druck steriler Luft von oben bewahrt, wodurch das

Einsaugen unreiner Luft verhindert wird. In das unterste Drittel des Behälters

selbst, unter der Schraube mündet eine mit kleinen Oeffnungen versehene Röhre H aus; durch diese wird sterilisirte Luft eingepreſst,

welche also in Bläschen durch die Würze aufsteigen und dieselbe mit Sauerstoff

versehen wird. In der Mitte des Behälters liegt ein System von cylindrischen

Spiralröhren J, durch welche kaltes Wasser zur

Abkühlung der Würze flieſst. Im Boden befindet sich eine Ablaufröhre für die Würze

N und eine andere P

für den abgelagerten Bodensatz und für das Wasser zum Spülen und Reinigen des

Apparates. Endlich findet sich ein Thermometer, das den Wärmegrad der Würze anzeigt,

und ein Mannloch R.

Sobald die Würze über die Einmündungsstellen der Luft gestiegen ist, wird dieser der

Zutritt gestattet und die Würze bleibt nun ununterbrochen der Luft ausgesetzt, bevor

sie bis zu einer passenden Temperatur oder (im Sommer) so weit abgekühlt ist, daſs

die fernere Kühlung durch Eis oder Eiswasser geschehen muſs. Das Verweilen der Würze

im Apparat erfordert nicht mehr Zeit, als deren Aufenthalt im Kühlschiffe. Wenn alle

Würze in den Behälter geflossen ist, wird dem Wasserstrom durch die Kühlrohre freier

Lauf gewährt und die Schraube in Gang gesetzt, bis die gewünschte Temperatur

erreicht ist. Die Würze steht nun ruhig, bis der Bodensatz sich gelagert hat, und

sie in den Gährkeller geleitet werden kann; jedoch ist nur die Luftleitung durch die

Röhre im Deckel geöffnet.

Mittels der zwei Apparate werden in Altkarlsberg täglich 8 Sude zu je 100hl abgekühlt.

Die Leistungen des Apparates, so weit er auf die Beschaffenheit des Bieres von

Einfluſs ist, insofern die Würze Sauerstoff aufnimmt und unlösliche Stoffe absetzt,

erwiesen sich als völlig befriedigende.

Die Askosporen und ihre Beziehungen zur Constanz der

Heferassen von P. Lindner (Wochenschrift für Brauerei, 1887 Bd. 4 S. 753). Es

besteht die Möglichkeit, daſs die Eigenschaften eines Nachwuchses von Sporen andere

sind als die der vorausgegangenen, auf dem Wege der Sprossung entstandenen

Generationen. Zur experimentellen Lösung der Frage wurde folgendermaſsen verfahren:

1) Es wurden drei durch specifischen Charakter ausgezeichnete Heferassen ausgewählt,

2) Dieselben wurden nach

Hansens Methode zur Sporenbildung gebracht.

3) Einige von den Zellen, welche Sporen gebildet hatten, wurden isolirt.

4) Die zur Kolonie herangewachsene Nachkommenschaft dieser Sporenzellen wurde in

Nährlösung zu kräftiger Weiterentwickelung gebracht.

5) Die nach 4) erhaltenen Kulturen in Nährlösung (gehopfte filtrirte Bierwürze)

wurden in Bezug auf ihre Eigenschaften verglichen mit den ursprünglichen Kulturen

der betreffenden Hefen. Es wurde hierbei zunächst das mikroskopische Aussehen der

Zellen und die Beschaffenheit des Bodensatzes genau beobachtet. Weiterhin wurden

Proben des erhaltenen Nachwuchses auf Gypsplatten gebracht, um zu constatiren, ob

zur Sporenbildung bei den einzelnen Hefen dieselbe Zeit erforderlich sei als ehedem.

6) Die Versuchsreihe wurde in der Weise weiter geführt, daſs von den nach 5)

erhaltenen Sporen wiederum einige isolirt wurden und das Verfahren 4) und 5)

wiederholt zur Durchführung kam.

Das Resultat der Versuche war nun, daſs die Nachkommen von Sporen führenden Zellen

bei allen 3 Hefesorten vollständig in ihren Eigenthümlichkeiten mit der

voraufgegangenen Generation in Uebereinstimmung blieben. Auch die Nachkommen

verschiedener Sporen führender Zellen je einer Hefe lieſsen keine merklichen

Unterschiede unter einander erkennen. Diese Untersuchungen, welche fortgesetzt

werden, scheinen der Hansen'schen Annahme von der

Constanz der Heferassen eine kräftige Stütze abzugeben.

Neue Beobachtungen über die Sporenbildung der Hefe (l.

c. S. 953) von P. Lindner (vgl. S. 79 d. Bd.).

Verfasser hat an einer Pastorianusform und zwei leicht Sporen bildenden Unterhefen

unter sehr einfachen Bedingungen eine direkte, massenhafte Sporenbildung beobachtet.

Wurden nämlich gröſsere Mengen dieser Hefen filtrirt und auf dem Filter belassen,

nur lose durch eine doppelte Lage Flieſspapier bedeckt, so zeigte sich nach 3 bis 4

Tagen die Bildung einer das Licht fast rein weiſs reflectirenden Schicht. Dieselbe

hatte die Mächtigkeit von etwa ¼ bis ½mm und war

scharf gegen die dunkler gefärbten Hefemassen abgegrenzt. Sie bestand lediglich aus

Sporenzellen, der weiſse Lichtreflex rührte offenbar von den stark lichtbrechenden

Sporen her. Je höher der Procentsatz der Sporen führenden Zellen war, desto weiſser

erschien die Oberfläche. Am schönsten zeigte sich die Erscheinung an der

Pastorianusform. Auch in Gelatinekulturen, besonders in der oberflächlichen Schicht,

beobachtete Lindner Sporenbildung. Die Sporenbildung

scheint demnach nichts so Seltenes und Auſsergewöhnliches zu sein, wie man sich

früher vorstellte.

Ueber Sporen- und Kahmhautbildung bei Unterhefe

berichtet H. Will (Zeitschrift

für das gesammte Brauwesen, 1887 Bd. 10 S. 357). Auf Grund der an der

wissenschaftlichen Station für Brauerei in München angestellten Untersuchungen geben

Sporen- und Kahmhautbildung bei der Unterhefe ebenso wie für die sogen. wilden Arten

im Vereine mit den übrigen physiologischen Erscheinungen Merkmale ab, nach welchen die einzelnen

Arten von einander unterschieden werden können.

Studien über reine Hefen von Karl Amthor (Zeitschrift für das gesammte

Brauwesen, 1887 Bd. 10 S. 534 nach Zeitschrift für

physiologische Chemie Bd. 12 S. 64). Die Arbeit wurde unternommen, um

Einiges über die chemische Arbeit verschiedener Hefen in Bierwürze derselben

Zusammensetzung zu erfahren. Zu diesem Zwecke wurden nach dem Verfahren von Hansen 8 Hefen rein gezüchtet und damit sterilisirte

Würze vergohren. Verfasser bestätigt die Beobachtung von Borgmann, wonach in den mit Reinkulturen hergestellten Bieren bedeutend

weniger Glycerin gefunden wurde, wie in den gewöhnlichen. Ferner wird der Verfasser

zu der Annahme geführt, daſs Dextrine während der Gährung in Zucker verwandelt

werden und zwar scheinen im Gegensatz zu der Annahme von Brown und Morris gerade die reinen Hefen Karlsberg I und II mehr Dextrin

hydrolisirt und Zucker vergohren zu haben als Sacch. Pastorianus und die Oberhefe.

Greifbare Differenzen in der von den Kulturhefen geleisteten chemischen Arbeit

ergaben sich nicht.

Hansen gibt in der Allgemeinen

Brauer- und Hopfenzeitung, 1887 Bd. 27 S. 1109 einen Ueberblick über unsere bisherigen Kenntnisse von den roth und schwarz

gefärbten Sproſspilzen, worauf hier nur verwiesen werden soll. Keiner von

den Pigment bildenden Sproſspilzen spielt eine Rolle in der Gährungsindustrie,

trotzdem sie allenthalben in den Betriebslokalen vorkommen.

Die Herstellung gefärbter Hefepräparate bespricht Lindner l. c. S. 773. Dieselbe erfolgt im Wesentlichen

ebenso wie die gefärbter Bakterienpräparate. Besonders schön werden Sporen haltige

Hefen gefärbt. Die Hefesporen nehmen sehr schwierig die Färbung an; ist dieselbe

aber eingetreten, dann wird dieselbe auch auſserordentlich fest gehalten. Wird daher

ein Deckgläschen mit Sporen haltigem Material so lange in Fuchsinlösung eingetaucht,

bis auch die Sporen gefärbt sind, so kann man lange Zeit abspülen, ohne daſs

letztere entfärbt werden. Alles, was nicht Spore ist, verblaſst dabei sehr

schnell.

Wird darauf das Präparat, in welchem nur die Sporen gefärbt sind, z.B. in eine blaue

Farbstofflösung getaucht, so nehmen die Sporen keinen Farbstoff mehr auf, alles

andere jedoch färbt sich intensiv blau. Nachdem noch das Abspülen, Trocknen und

Aufkitten des Deckgläschens besorgt ist, ist das doppelfarbige Präparat fertig. –

Aus dem gleichen Verhalten der Hefesporen einerseits und der Dauersporen von

Bakterien andererseits ergibt sich naturgemäſs auch eine groſse Uebereinstimmung in

dem Aufbau der Sporenmembranen; gleichzeitig wird auch der Unterschied zwischen

Sporen und Mutterzellenmembranen deutlich.

Sein Verfahren zum Nachweis von Mikroorganismen in der Luft

von Gährungsbetrieben (siehe S. 76) hat P.

Lindner (l. c. S. 878) neuerdings durch die Anwendung von Gelatinecylindern

vervollkommnet. Danach werden an jeder Stelle des Betriebes, die unsicher erscheint, 2 bezieh. 3

sterilisirte Glascylinder neben einander 1 Stunde lang geöffnet aufgestellt.

Nachträglich wird Cylinder 1 mit sterilisirter Würze, Cylinder 2 mit Würzegelatine

und Cylinder 3 mit Fleischsaftgelatine unter Anwendung der nöthigen

Vorsichtsmaſsregeln beschickt. Die Gelatine wird in dem Cylinder zum Erstarren

gebracht, nachdem sie an den Wandungen gleichmäſsig vertheilt worden ist. Um ein

Eintrocknen zu vermeiden, muſs man später den Filtrirpapier- oder Watteverschluſs

mit einem Glasdeckel vertauschen, der den Cylinder dicht verschlieſst, oder man muſs

denselben in ein mit Wasser gefülltes Schälchen stülpen.

Auſser der Würzegelatine wird noch Fleischsaftgelatine verwendet, weil die meisten

Bakterienkeime durch die Wirkung der Hopfenbestandtheile auf ersterer nicht zur

Entwickelung kommen. Fleischgelatine dagegen ist ein sehr günstiger Nährboden.

Hefen- und Schimmelpilze entwickeln sich auf diesem natürlich auch, aber bei weitem

nicht so kräftig als auf Würzegelatine. Die Gelatinekulturen haben den Vortheil,

daſs sie ein Bild von dem zahlenmäſsigen Vorkommen der Mikroorganismen geben,

ferner, daſs man die verschiedenen Organismen getrennt von einander heranwachsen

sieht und dadurch Gelegenheit findet, sie in ihrem makroskopischen Aussehen kennen

zu lernen. Solche Untersuchungen in Brauereien von Zeit zu Zeit ausgeführt, erhöhen

die Sicherheit des Betriebes.

Ueber bitteren, unangenehmen Beigeschmack des Bieres von

Chr. Grönlund (Zeitschrift

für das gesammte Brauwesen, 1887 Bd. 10 S. 469). Hansen zeigte zuerst, daſs durch den Sacch. Pastorianus I (vgl. l. c. 1884

Bd. 7 S. 273) ein bitterer und unangenehmer Geschmack im Biere hervorgerufen werde.

Diese Beobachtung konnte nun der Verfasser neuerdings bestätigen, indem es ihm

gelang, in einem Biere von solchem unangenehmen Geschmack durch Reinkultur und

Untersuchung der Grenzen für die Sporenbildung den Sacch. Pastorianus I

nachzuweisen. Diese Art scheint nicht so sehr selten zu sein. Jedenfalls ist sie ein

gefährlicher Gast und man muſs sich in Acht nehmen, daſs sie sich nicht mit der

Bierhefe vermischt. An der Form läſst sie sich nicht von den anderen Arten der

Gruppe Sacch. Pastorianus unterscheiden und es erfordert lange Zeit, die Grenzen

ihrer Askosporenbildung zu untersuchen. Man entdeckt diese Art am leichtesten durch

den Geschmack. Durch gröſstmögliche Reinlichkeit im Betriebe und durch scharfe

Controle über die Hefe kann man sich gegen jene Organismen schützen. Mittels Hansen's analytischer Methoden ist man, wie aus Holm's und Poulsen's

Untersuchungen (vgl. l. c. 1886 Bd. 9 S. 241) hervorgeht, im Stande, das

Vorhandensein einer sehr geringen Menge des Krankheitsfermentes, nämlich noch 1/200 der ganzen

Hefemenge nachzuweisen. Ein noch kräftigeres Vorgehen besteht darin, daſs man in

kurzen Zwischenräumen groſse Mengen reiner Hefe in den Betrieb einführt, wobei der von

Hansen gemeinschaftlich mit Kühle (vgl. S. 78 d. Bd.) construirte Apparat besonders gute Dienste

leistet. In Verbindung hiermit steht auch die Abschaffung der alten offenen

Kühlschiffe und die Einführung geschlossener Behälter (s. o.).

Wie Verfasser besonders erwähnt, bewirkt Sacch. Pastorianus I keine Hefetrübung; ja

er fand sogar Grund anzunehmen, daſs er dazu beiträgt, das Bier haltbarer zu

machen.

Lintner.

Tafeln