| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 450 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes S. 401

d. Bd.)

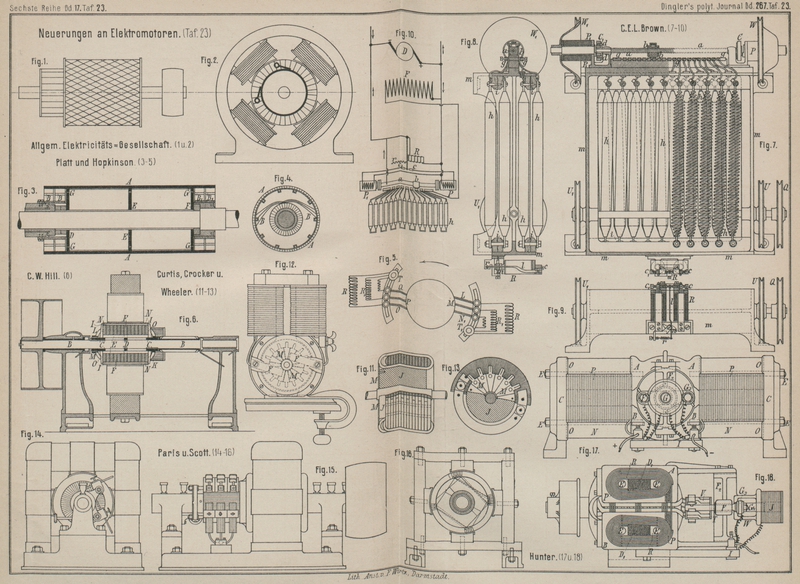

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 23.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

Eine neuere Trommelmaschine von J. Einstein und Comp. in

München ist auf S. 409 d. Bd. nach dem Centralblatt für

Elektrotechnik, 1888 * S. 1 abgebildet. Genannte Firma baute anfänglich

Flachringmaschinen, ging aber zu der Quadratringmaschine über. Diese Maschinen baut

sie auch nach wie vor für Bogenlichtanlagen. Für Glühlichtanlagen hat sie dagegen

neuerdings das von Ingenieur Hermann Müller in Köln

ausgearbeitete System angenommen. Die wesentlichen Eigenthümlichkeiten dieses

Systemes sind: die Verwendung mehrfacher magnetischer Felder und eine besondere

Ausführung der Wickelung der Trommel. Letztere ist sehr vortheilhaft sowohl in Bezug

auf Solidität, als auch in Bezug auf die Herstellungskosten. Die auf S. 409 d. Bd.

dargestellte Anordnung ist auch constructiv recht geschickt gemacht. Es sind vier

Pinselsysteme vorhanden. Da nun die diametral einander gegenüber liegenden Lamellen

mit einander in Verbindung stehen, so kann man immer einen oder zwei neben einander

liegende Pinsel vom Stromgeber abheben, ohne das Arbeiten der Maschine zu

beeinträchtigen. Dies ist besonders bei langdauernden Betrieben wichtig, wo während

des Betriebes das Bedürfniſs auftauchen könnte, den einen oder den anderen Pinsel

nachzustellen. In magnetischer Beziehung ist die Construction recht gut. Die Wege

für die Kraftlinien sind sämmtlich sehr kurz. Daſs der magnetische Widerstand der

Anordnung recht gering ist, geht daraus hervor, daſs für Magnetisirung nur ein sehr

geringer Effect erfordert wird.

Bei 600 Umdrehungen, denen eine Umfangsgeschwindigkeit von 10m,7 in der Secunde entspricht, sind die einzelnen

Effectgröſsen folgende:

Nutzeffect 28400, Verlusteffect im Anker

750

Volt-Ampère

Verlusteffect in den Hauptstrommagneten

170

„

Verlusteffect in den Nebenstrommagneten

605

„

Elektrisches Güteverhältniſs

95

Proc.

Die Leistungsfähigkeit dieser Maschine ist in hohem Grade befriedigend.

Eine in magnetischer Beziehung sehr ähnliche Construction hat vor mehreren Monaten

auch die Allgemeine Elektricitätsgesellschaft in Berlin

hergestellt. Wir bilden diese Maschine nach dem Centralblatt

für Elektrotechnik, 1888 * S. 2 in Fig. 1 und 2 Taf. 23 ab.Eine mit Fig.

2 ganz übereinstimmende Anordnung der 4 Elektromagnete in dem

ringförmigen Gestell besitzt auch die eine der Dynamomaschinen, welche nach

Engineering vom 5. September 1884 * S. 229

Gerard und Co. in London in der International Health Exhibition ausgestellt

hatten. Die Wickelung der Trommel unterscheidet sich von den

bisher bekannten Wickelungen sehr wesentlich. Sie besteht nämlich aus zwei Lagen

kreuzweise über einander liegender Stäbe. Diese Maschine wird auch in gleicher Form

als Ringmaschine, und zwar mit wie ohne Eisen im Anker gebaut.

J. P. Hall in Oldham stellt nach dem Englischen Patent

Nr. 9586 vom 24. Juli 1886 die Haupttheile seiner Dynamomaschine, d.h. die

Grundplatte, die Magnetkerne mit ihrem Querstück und Schenkeln, sowie die Träger der

Lager der Ankerwelle aus einem Guſsstücke her, ähnlich wie dies von Brückner, Ross und Cons. in Wien geschieht (vgl. 1887

264 * 537). Die Magnetspulen werden, um die Arbeit

des Wickelns zu erleichtern, über besonderen Formen hergestellt und dann auf die

Kerne aufgeschoben (Industries vom 6. Mai 1887 S.

471).

Die durch Englisches Patent Nr. 4884 vom 7. April 1886 geschützte Verbesserung von

J. Platt in Manchester, J.

Hopkinson in London und E. Hopkinson in

Salford betrifft den Bau von Maschinen nach der v.

Hefner-Alteneck und Gramme'schen Methode, bei

deren Ankern die Drahtwickelung durch Kupferstangen A

(Fig. 3

Taf. 23) ersetzt werden. Die Erfinder wollen diese Stangen auf dem Anker durch

Ansätze G

befestigen, welche in

die einen Theil des Ankerkernes bildenden metallenen Scheiben D, E und F greifen. Um den

Stromkreis zwischen den diametral gegenüber liegenden Stangen auf der einen Seite

des Ankers zu vervollständigen und um auf der anderen Seite die Verbindung mit dem

Commutator herzustellen (Fig. 4 Taf. 23), werden

die Kupferstreifen B und B1 benutzt, welche zwei Reihen von

Spiralen bilden, die in zwei zur Welle rechtwinkeligen Ebenen liegen. Die

Kupferstreifen B und B1 können auf die verschiedenste Weise mit den

Kupferstangen verbunden werden. Um die Bildung lokaler Ströme zu verhüten, welche

beim Durchgang der Stangen durch die Kante des magnetischen Feldes entstehen

könnten, werden die Polstücke so geformt, daſs die Stärke des magnetischen Feldes

nur allmählich nach ihren Kanten hin abnimmt, und zwar wird dies dadurch erzielt,

daſs man entweder die Entfernung von Eisen zu Eisen allmählich von der Mitte der

Polstücke nach den Kanten hin wachsen läſst, oder auch durch Hinzufügen geeigneter

Erweiterungen der Polstücke. – In Fig. 5 ist noch die Art

der Befestigung und Verstellbarkeit der Bürsten dargestellt; es sind T und T1 die Klemmschrauben für die Hauptleitungen, in den

Stromkreis der auf einer Seite liegenden Bürsten L und

M sowie in den Stromkreis der auf der anderen Seite

liegenden Bürsten O und P

sind die Widerstände R, R bezieh. R1, R1 zur Verhütung des

Funkensprühens eingeschaltet (Industries vom 27. Mai

1887 * S. 549).

C. W. Hill in Seacombe, Cheshire, gibt in seinem

Englischen Patent Nr. 10186 vom 10. August 1886 folgende Einrichtung des Ankers.

Auf der Welle B (Fig. 6 Taf. 23) desselben

werden 2 metallene Büchsen C und ein Ring D mit vorspringenden Zähnen aufgekeilt; diese drei

Theile sind mit einer dünnen Lage isolirenden Materiales überzogen. Auf den Umfang

dieser Büchsen werden parallel zur Welle Kupferstäbe E

gelegt, welche die Zahnlücken des Ringes D genau

ausfüllen; diese Stäbe werden mittels einer umgewickelten starken Schnur fest

zusammengehalten, so daſs eine solide Trommel gebildet wird. Auf dieser sind dann

die Scheiben F befestigt, welche bestehen können

entweder 1) aus Bandeisen mit Zwischen lagen von isolirendem Firniſs, oder 2) aus

Eisendraht, der über Formen gewickelt und mittels geeignetem Kitt verbunden ist,

oder 3) aus dünnen, zusammengekitteten Eisenblechscheiben. Zwischen einzelnen der

Scheiben F sind Zwischenräume gelassen, in welche

geeignet geformte Zwischenstücke von Holz oder vulcanisirter Faser eingelegt sind,

so daſs Luftkanäle entstehen, durch welche bei der Drehung des Ankers die Luft von

innen nach auſsen strömt und so den Kern kühl erhält. Die Enden dieser Trommel sind

durch die isolirenden Scheiben I abgeschlossen, und das

Ganze wir getragen durch die beiden Rahmenstücke K und

L, von welchen ersteres auf der einen Hülse C festgekeilt ist, während das andere mittels Nuth und

Feder auf der zweiten Hülse C gleiten und mittels der

Mutter M

befestigt werden kann.

Ueber die Scheiben F ist alsdann eine zweite Lage von

Stäben N gelegt, die aber sowohl von einander, als auch

von F isolirt und mittels starkem, ebenfalls isolirtem

Draht festgebunden sind. Die inneren Stäbe E und die

äuſseren N sind durch Streifen O in der Weise verbunden, daſs auf der einen Seite jeder Stab N mit dem unmittelbar unter ihm liegenden Stabe E verbunden ist, während auf der anderen Seite die

Verbindung erst mit dem nächstfolgenden hergestellt ist, so daſs auf diese Weise

eine fortlaufende Spirale hergestellt ist (Industries

vom 3. Juni 1887 * S. 575).

W. Geipel in Edinburg bezweckt mit seiner in dem

Englischen Patent Nr. 7953 vom 15. Juni 1887 niedergelegten Erfindung die Regulirung

des Stromes einer Dynamomaschine durch einen, aus einem regulirbaren Widerstände

bestehenden Regulator, und zwar wird dieser Widerstand selbstthätig regulirt durch

einen Magnet oder ein Solenoid und ein sehr empfindliches Relais, welches so

angeordnet ist, daſs es entweder den Magnet oder das Solenoid in den Stromkreis,

oder einen Nebenschluſs einschaltet. Der regulirbare Widerstand kann aus einer

Anzahl auf einander ruhender Kohlenplatten von beliebiger Dicke bestehen, die also

eine Säule bilden, deren Widerstand durch den Druck bestimmt wird, der durch die

Anziehung des Solenoides ausgeübt wird. Der Druck desselben kann unmittelbar oder

durch geeignete Hebelübersetzung auf die Kohlensäule übertragen werden. Statt der

Kohlenplatten können auch Widerstandsspulen verwendet werden, von denen eine

gröſsere oder kleinere Zahl durch einen, vom Solenoid aus bewegten Gleitcontact

eingeschaltet wird. Das Relais ist so eingerichtet, daſs es den Stromkreis bei

bestimmter Stromstärke öffnet oder schlieſst (Industries vom 8. Juli 1887 * S. 51).

Der selbstthätige Regulator von C. E. L Brown (vgl. 1887

264 * 588) ausgeführt von der Maschinenfabrik Oerlikon in Zürich, enthält 40 in 4 Reihen angeordnete,

spiralförmig gewickelte Widerstandsdrähte h (Fig. 7 und 8 Taf. 23),

welche unter Vermittelung isolirender Streifen i in

einem eisernen Rahmen m befestigt sind. Auf der oberen

Seite desselben sind auf einem isolirenden Streifen die Contactstücke g angebracht, auf welchen der Schleifcontact b mit Hilfe einer Schraube und Mutter verschoben werden

kann. Der Schleifcontact b ist nicht fest mit der

Mutter verbunden, sondern wird durch eine Feder (Fig. 8 Taf. 23) gegen die

Stücke g gedrückt, so daſs immer seine innige Berührung

mit demselben gesichert ist. Nach der Stellung des Schleifcontactes wird eine

gröſsere oder geringere Zahl der Widerstände h in den

Stromkreis gebracht. Die Verstellung des Schleifcontactes geschieht selbstthätig mit

Hilfe der Schraube a durch folgende Einrichtung. Am

unteren Theile des guſseisernen Rahmens m ist eine

Welle gelagert (Fig.

8 und 9), welche drei kleine Schnurscheiben trägt, von denen die äuſserste Q auf der rechten Seite die Bewegung von irgend einer

geeigneten Welle erhält. Die beiden anderen Scheiben U und U1 übertragen diese

Bewegungen auf die oberhalb liegenden Schnurscheiben W

und W1, und zwar durch

eine offene und eine gekreuzte Schnur, so daſs die beiden Scheiben W und W1 entgegengesetzte Umdrehungsrichtung haben. Wie aus

dem Schnitt in Fig.

7 ersichtlich, befinden sich in den Scheiben W und W1 die

Elektromagnete P und P1, welche, sobald ein Strom durch sie hindurch geht,

die schmiedeeisernen Scheiben C bezieh. C1 anziehen, von denen

aus die drehende Bewegung der Schnurscheibe W oder W1 bezieh. der

Elektromagnete mit Hilfe der Stifte d auf die

Schraubenspindel a übertragen wird, die nun je nach der

stattgehabten Kuppelung eine Rechts- oder Linksdrehung macht. Sobald die normale

elektromotorische Kraft in dem zu regulirenden Stromkreise erhalten bleibt, wird

keiner der beiden Magnete P und P1 erregt, die Schraube a bleibt in Ruhe. Sobald sich aber die

elektromotorische Kraft nach der einen oder anderen Seite von dem Normalpunkt

verändert, wird ein kleines, unter dem Rahmen angebrachtes Relais R (Fig. 8 und 9) in Thätigkeit gesetzt,

durch welches der Strom entweder in den Magnet P oder

P1 gesendet wird;

in Folge der hierdurch veranlaſsten Drehung der Schraubenspindel a in dem einen oder anderen Sinne wird ihre Mutter mit

dem Schleifcontacte b nach der einen oder anderen Seite

verschoben und werden dem entsprechend mehr oder weniger Widerstandsspulen in den

Stromkreis gebracht. – Das Relais R besteht aus einem

Hufeisenelektromagnete (Fig. 9) mit vorstehenden

Polen, zwischen welchen der eigenthümlich gestaltete, um seinen Mittelpunkt leicht

drehbare Anker n liegt. An demselben ist eine Zunge l angebracht, an welcher eine regulirbare Feder r befestigt ist, die der Anziehung des Relais-Magnetes

bei normaler Stromstärke genau das Gleichgewicht hält. Das andere Ende der Zunge

macht Contact mit den Schrauben c oder c1, wodurch der

Stromkreis geschlossen und der Arbeitsmagnet P oder P1 in Thätigkeit

gesetzt wird.

Die Anordnung des Stromkreises ist aus dem Schema Fig. 10 zu ersehen; in

demselben bezeichnet D den Commutator, F die erregenden Spulen des Feldmagnetes der

Dynamomaschine; R den Relaismagnet, P und P1 die beiden Stellmagnete, h die Widerstände, b den Schleifcontact, c und c1 die Contacte des Relais. – Ueberschreitet die

elektromotorische Kraft den Normalwerth, so wird die Relaiszunge nach rechts

gezogen, der Strom geht durch c nach P, die Schraube a wird

derart gedreht, daſs sich der Schleifcontact b weiter

nach links schiebt und hierbei eine gröſsere Zahl von Widerständen in den erregenden

Stromkreis schaltet. Fällt die elektromotorische Kraft unter die normale, so treten

die entgegengesetzten Bewegungen ein, in Folge deren Widerstände ausgeschaltet

werden. (Vgl. 1887 264 * 440.)

C. G. Curtis, F. H. Cracker und S. S. Wheeler in New-York schlagen (Englisches Patent Nr. 16739 vom 21.

December 1886) Verbesserungen an Elektromotoren und dynamoelektrischen Maschinen bezieh.

in der Herstellung derselben vor, welche sich besonders auf Anker nach Art des Gramme'schen Ringes beziehen. Der eiserne Kern

derselben besteht aus einer Anzahl von einander isolirter ringförmiger Scheiben von

Eisenblech, welche auf dem hölzernen Körper J (Fig. 11 Taf.

23) befestigt sind, der so gestaltet ist, daſs er sich gleichzeitig zur Anbringung

des Commutators eignet. Dieser besteht aus einer Anzahl segmentförmiger Streifen M, welche an der Stirnwand der Trommel J befestigt sind. Die Bürsten F (Fig.

12) sind so angebracht, daſs sie einen Winkel mit den radialen

Zwischenräumen der Commutatorsegmente bilden, derartig, daſs der Anker in beliebiger

Richtung gedreht werden kann, ohne die Bürsten zu stören. Die Wickelung ist nicht

mit Draht von rechteckigem oder quadratischem Querschnitt, sondern mit solchem von

trapezförmigem Querschnitt ausgeführt, derart, daſs die breite Seite dem Kern des

Ringes zunächst liegt, die schmale Seite aber sich auswärts an dem äuſseren Umfange

des Ringes befindet, inwendig dagegen an der Innenseite des Ringes (Fig. 13); hierdurch wird

die Berührungsfläche an den isolirten Seiten des Drahtes vergröſsert. Die

Wickelungen werden auf besonderen Formen ausgeführt und dann über den Kern geschoben

(Industries vom 15. Juli 1887 * S. 83).

C. F. Brush in Ohio hat sich nachfolgend beschriebenen

selbstthätigen Stromregulator in England unter Nr. 14996 vom 18. November 1886

patentiren lassen. In den Stromkreis der zu regulirenden Dynamomaschine wird ein

langer Elektromagnet eingeschaltet. Unter dem sehr breiten Polstücke dieses Magnetes

liegt auf einer Holzleiste eine Reihe von Ankern in einem so beträchtlichen Abstande

vom Pol, daſs der Magnet eine gleichmäſsige Anziehung auf jeden Anker für die ganze

Länge seiner möglichen Bewegung gegen das Polstück hin ausübt. Am freien Ende jedes

Ankers ist ein herabhängender, am unteren Ende geschlossener röhrenförmiger Halter

befestigt, in welchem sich ein Contactkohlenstift frei und leicht führt, der durch

eine Feder fest gegen den über den Anker vorstehenden Theil des Halters gedrückt

wird. Quer über der Reihe dieser Contactstifte ist ein cylindrischer Kohlenstab

angebracht; unter den Ankern befinden sich aus feinem Neusilberdraht hergestellte

Widerstandsdrähte. Die Stärke des von der Dynamomaschine gelieferten Stromes im

Hauptstromkreis wird durch Veränderung der Stärke des magnetischen Feldes regulirt.

Die Windungen der Feldmagnete sind hinter einander geschaltet. Nebenschlieſsungen zu

den Feldmagneten können durch den oben erwähnten Contactstab und die Reihe der

Contactstifte hergestellt werden. So lange diese Nebenkreise flicht geschlossen

sind, geht der ganze von der Dynamomaschine erzeugte Strom in den äuſseren

Stromkreis und die Feldmagnete der Maschine. Wird aber der Widerstand im

Arbeitsstromkreis vermindert, z.B. durch Ausschaltung von Lampen, so nimmt der Strom

im Hauptstromkreis an

Stärke zu und die Stärke und Anziehung des im Hauptstromkreise liegenden

Elektromagnetes wird gröſser und derselbe zieht nun eine gröſsere oder kleinere

Anzahl seiner Anker an, so daſs deren Contactstifte den langen Contactstab berühren.

Hierdurch werden eine Anzahl der oben erwähnten bis dahin offenen

Nebenschlieſsungskreise geschlossen, und gleichzeitig deren Drahtwiderstände in

dieselben mit aufgenommen, wodurch ein Theil des von der Dynamo erzeugten Stromes

von den Feldmagneten abgeleitet wird. Der abgeleitete Betrag entspricht dem

Verhältniſs der Widerstände der Nebenschlieſsung und des Hauptstromkreises (Engineering vom 15. Juli 1887 * S. 84).

Die „Neue Phönix-Dynamomaschine“ von Paterson und Cooper (vgl. 1887 265 * 104) gehört zu den Maschinen mit einfachen HufeisenmagnetenFrüher bauten Paterson und Cooper auch Maschinen

mit doppelten Hufeisenmagneten, anfänglich mit liegenden, später mit

stehenden; vgl. Industries vom 9. Juli 1886 *

S. 29., welche gegenüber denjenigen mit doppelten

Hufeisenmagneten den Vortheil bieten, daſs sie 1) weniger erregende Kraft bedürfen,

in Folge dessen eine etwas höhere Leistung geben; 2) daſs sie eine geringere

Drahtmenge in den Elektromagneten erfordern, daher billiger sind. Dagegen haben sie

den Nachtheil, eher schwerer zu sein als die Maschinen mit doppelten Magneten. Wie

nebenstehende Figur zeigt, besteht das magnetische System aus einem einfachen, in

einem Stücke geschmiedeten Hufeisenmagnet, gegen welchen, um unter Vermeidung einer

besonderen Grundplatte dennoch eine genügend groſse Standfläche zu erzielen, zwei

guſseiserne Winkel gebolzt sind. Die Lager der Ankerwelle befinden sich in den an

den oberen Theil der Magnetschenkel angeschraubten Querstücken von Metall. Die

abgebildete Maschine soll bei 700 Umdrehungen in der Minute 100 Ampère mit 250 Volt

Spannung liefern, sie wiegt etwa 1420k; der 305mm lange Anker hat 352mm äuſseren, 203mm inneren Durchmesser;

die Magnetkerne haben 305 × 203mm Querschnitt. Der

Anker ist mit Draht von 97qmm Querschnitt in 360

Windungen bedeckt. Jeder der beiden Schenkel hat 3540 Windungen aus Draht von 40qmm Querschnitt; Gesammtwiderstand des

Elektromagnetes ist 83 Ohm (Industries vom 29. Juli

1887 * S. 124).

Paris und Scott in Norwich bauen die in Fig. 14 und 15 Taf. 23

dargestellte Dynamomaschine mit 4 Polen, von denen die gegenüber stehenden

gleichartig sind; die Ankerwickelung derselben ist besonders eigenthümlich. Der

Anker selbst ist ein trommelförmiger. Theilt man denselben entsprechend Fig. 16 in 4

Quadranten, so beginnt die Wickelung in der Mitte eines derselben an der Stirn des

Ankers; der Draht ist parallel zur Achse auf dem Trommelmantel nach der Rückseite

gelegt, geht dann über die Stirnfläche nach der Mitte des folgenden Quadranten, wie

die punktirte Linie zeigt, kehrt dann auf dem Umfange parallel zur Achse zurück,

quer über die vordere Stirnwand nach der Mitte des dritten Quadranten, wie die ausgezogene

Linie angibt, dann auf dem Mantel parallel zur Achse nach hinten, kreuzt hier wieder

die Stirnfläche und geht nach der Mitte des vierten Quadranten (punktirte Linie),

kehrt auf dem Umfange nach der vorderen Stirnwand zurück (ausgezogene Linie) nach

dem Ausgangspunkte im ersten Quadranten, so daſs die Wickelung vollendet ist.

Textabbildung Bd. 267, S. 457

In gleicher Weise werden auch die übrigen Spulen gewickelt,

bis die ganze Trommel bedeckt ist und schlieſslich wird das Ende der letzten Spule

mit dem Anfang der ersten verbunden, so daſs alle Spulen eine zusammenhängende

Wickelung bilden. Die Verbindungen mit dem Commutator werden da hergestellt, wo die

Leiter die Stirnflächen der Trommel kreuzen, wie die radialen Linien in Fig. 16

andeuten. Die Wickelungen unter einem Polpaare sind hiernach parallel geschaltet, so

daſs die Maschine nur 1 Bürsten-Paar nöthig hat. Bei der neuesten Maschine dieser

Gattung, deren Anker im Körper 305mm Durchmesser,

152mm Breite hat, sind unter Beibehaltung

derselben Wickelungsmethode auf dem Umfange parallel zur Achse schmale Eisenstreifen

hochkantig aufgelegt, so daſs der Trommeldurchmesser 356mm

beträgt; in den sehr schmalen Zwischenräumen zwischen diesen Streifen liegt der

Wickelungsdraht, so daſs den Magneten nahezu eine ununterbrochene Eisenfläche

dargeboten wird. Der magnetische Widerstand wird hierdurch erheblich verringert,

demnach auch bei gleicher Leistung das Gewicht, so daſs z.B. eine Maschine für 270

Ampère bei 100 Volt nur etwa 860k wiegt. Das

elektrische Güteverhältniſs wird auf 93 Proc. angegeben (Engineering vom 2. September 1887 * S. 263).

R. M. Hunter in Philadelphia verwendet in seiner unter

Nr. 7527 vom 25. Mai 1887 in England patentirten in den Fig. 17 und 18 Taf. 23

dargestellten Dynamo zwei mit den Polstücken A und B versehene Elektromagnete N, welche aus abwechselnden Lagen von weichem Eisen oder Stahl P und den parallel zur Wickelungsrichtung gelegten

isolirten Drähten bestehen. Diese Lagen von Eisentafeln und Draht sind aufgerollt,

wie Fig. 18

zeigt, und diese so hergestellten Magnete sind mit Hilfe der schweren Stahlbolzen

E zwischen den Polstücken A, B und den guſseisernen Tragewänden C, C

befestigt. Die Bolzen E gehen durch massive Eisen- oder

Stahlkerne R, welche das magnetische Feld vermehren

helfen. Die Polstücke sowohl als auch die Tragwände C

haben Flanschen O, welche die Enden der Magnete N umfassen. Die inneren Enden der so hergestellten

Leiter sind in den hohlen Raum zwischen den Bolzen R

und den Wänden C gebracht, wie bei D1 (Fig. 18) angedeutet, dann

ist die innere Verbindung D1 mit der äuſseren D des nächsten

Rollenpaares verbunden. Diese Wickelung der Magnete gestattet eine beständige

Luftströmung von innen nach auſsen.

Da durch Verschieben der Bürsten über dem Commutator G

die Verbindungen geändert und der Strom, welcher durch den Anker geht, umgekehrt

werden kann, ebenso auch die Umdrehungsrichtung der als Motor arbeitenden Maschine,

so sind zu diesem Zweck die Bürsten an Führungsstangen befestigt, welche von einem

Querstücke G3 isolirt

und in Führungen F mit isolirenden Büchsen T geführt sind. Das Querstück trägt einen polarisirten

Anker G4, welcher durch

einen Magnet J in Thätigkeit gesetzt wird, der von

einem am Lager F2 der

Maschine befindlichen Arm W getragen wird. Dieser

Magnet ist im Nebenschluſs und in Parallelschaltung mit dem Anker. Sobald der Strom

im Ankerstromkreis umgekehrt wird, so wird der Strom in der Wickelung des Magnetes

J ebenfalls umgekehrt, hierdurch der Anker G4 angezogen und die

Bürsten werden nach dem zweiten Theil V des Commutators

verschoben, wo sie nun die entsprechende Lage zu den Commutatorabtheilungen erhalten

(Industries vom 26. August 1887).

Zum Schluſs mag auf einen Aufsatz von Wilh. Peukert in

Wien über die Fortschritte in der Ausnützung des Kupfers beim Bau der

Dynamomaschinen in der Zeitschrift für Elektrotechnik,

1886 S. 26, hingewiesen werden.

Tafeln