| Titel: | Neuerungen an Maschinen zur Herstellung von Schnuren, Seilgarnen, -Litzen, Seilen u.s.w. |

| Autor: | H. G. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 491 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Maschinen zur Herstellung von

Schnuren, Seilgarnen, -Litzen, Seilen u.s.w.

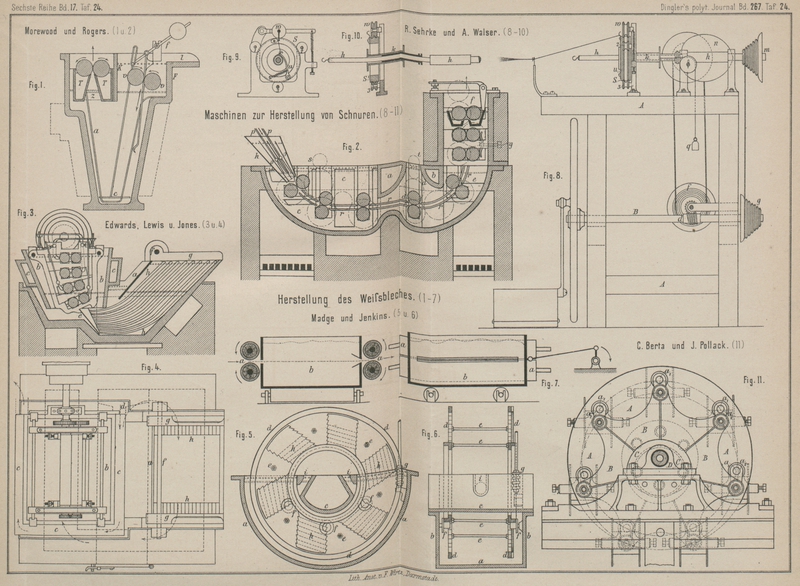

Mit Abbildungen auf Tafel

24 und 25.

Neuerungen an Maschinen zur Herstellung von Schnuren

u.s.w.

Trotz der groſsen Bedeutung, welche die gesammten Producte des Seilergewerbes für die

Industrie haben und trotz der immer wachsenden Ansprüche, welche in Bezug auf die

Festigkeitseigenschaften an dieselben gestellt werden, hat sich der erfinderische

Geist in den letzten Jahren nur in geringem Maſse an der Vervollkommnung der

Apparate und Maschinen zur Anfertigung von Seilerwaaren betheiligt. Dies mag wohl

vorwiegend darin begründet sein, daſs trotz der verschiedensten Anregungen noch

keine genügenden Grundlagen für eine rationelle Verarbeitung der verschiedenen

Rohproducte geschafft worden sind, auf Grund deren eine weitere Ausbildung der

mechanischen Hilfsmittel für die Seilerei hätte erfolgen können. Die neuen

Bestrebungen des deutschen Seil er Verbandes, welche dahin gerichtet sind,

Tauprüfungen im groſsen Maſsstabe zu veranstalten und aus den sich ergebenden

Resultaten Anhaltspunkte zu schaffen, auf welchen fuſsend eine vortheilhaftere

Verarbeitung der Gespinnstfasern herbeigeführt werden soll, werden hoffentlich, dank

dem Entgegenkommen der hohen Regierung, von Erfolg gekrönt sein und dazu beitragen,

einem lange empfundenen Uebelstand abzuhelfen.

Von den Verbesserungen, welche in der letzten Zeit zu verzeichnen sind, ist zunächst

eine Spinn- und Zwirnmaschine für Fuſsbetrieb von R. Sehrke

und A. Walser in Berlin hervorzuheben. Bei der durch

das * D. R. P. Kl. 73 Nr. 39783 vom 5. September 1886 geschützten Maschine läuft das

Gespinnst oder Gezwirn auf eine active und achsial traversirende Spule auf und

empfängt den Draht mittels eines vom Faden nachgezogenen, mit Preſsfinger versehenen

Ringes, der nur am Umfang mittels Rollen gelagert ist und durch eine auf seinen

Umfang wirkende Rolle beliebig gebremst werden kann. Die speciellere Einrichtung der

Maschine ergibt sich aus den Fig. 8 bis 10 Taf. 24. In dem

Gestell A ist die Spindel h gelagert und bekommt ihren Antrieb von der durch Trittbrett bewegten

Welle B unter Vermittelung der Wirtel g und m. Auf der Spindel

h sitzt verschiebbar die Spule k, welche durch die Hubscheibe n unter Vermittelung des Gewichtszuges q und

des Schneckengetriebes df in achsial traversirende

Bewegung versetzt wird, während sie gleichzeitig mit der Spindel h eine rotirende Bewegung ausführt. Die Spule k wird umschlossen von den zwischen den Rollen 1, 2 und 3 frei geführten,

mit dem Preſsfinger u ausgestatteten Ring S, welcher durch die Rolle w beliebig gebremst und in Folge dessen beliebig hinter der Spule k zurückgehalten werden kann, also dem Faden

entsprechenden Draht ertheilt. Am vorderen freien Ende ist die Spindel h noch mit einem Haken ausgestattet, welcher dazu

dient, den Anfang einer Schnur zu bilden, also gewissermaſsen Vorspinnhaken ist.

Sollen mehrere Fäden auf der Maschine gezwirnt werden, so werden dieselben in

geeigneter Weise durch Fadenführer zusammengeführt, bevor sie zu dem Preſsfinger u gelangen.

Nächst der Spinn- und Zwirnmaschine von Sehrke und

Walser ist eine Seil- und Litzendrehmaschine

von Carl Berta in Kladno und Josef Pollack in Prag (* D. R. P. Kl. 73 Nr. 35024 vom 11. Oktober 1885)

zu erwähnen.

Bekanntlich werden die Spulen bei Seil- und Litzendrehmaschinen parallel zu sich

selbst geführt und ertheilen durch ihre Drehung um die gemeinschaftliche Achse den

einzelnen Drähten (Garnen) oder Litzen die für die Erzeugung der Litze oder des

Seiles nöthige Windung.

Bei den bisher gebräuchlichen Maschinen erfolgt diese Parallelführung, die gewöhnlich

im vertikalen Sinne stattfindet, in der Regel mittels eines entsprechend gelochten

Ringes, in welchem die Kurbelwarzen der in Kurbeln endenden Spulenachsen

eingeschoben sind, die ihrerseits in bekannter Weise innerhalb des Spulenrahmens

eingefügt sind. Dieser Ring wird durch eine sich gegen seinen Innenrand lehnende

Reibungsrolle um die Länge der Kurbeln nach abwärts gehalten, d.h. der Mittelpunkt

des Ringes liegt um die Länge der Kurbeln senkrecht unter dem Mittel der Maschinen

welle. Rotirt nun der Spulenrahmen, so werden zwar die Spulen im Kreise mit

herumgeführt, behalten aber wegen der stets nach abwärts gerichteten Kurbeln

dieselbe Lage gegen den Horizont. Bei groſser Umlaufszahl und ungleichmäſsiger

Belastung der Spulen schlägt der Mechanismus wegen der unsoliden Führung des

Ringes.

Bei der Maschine von Berta und Pollack wird die

senkrechte Führung der Spulen hervorgebracht durch eine Scheibe, welche auf einem

festen Excenter frei drehbar aufgeschoben ist, dessen Excentricität gleich der

Kurbellänge der oben erwähnten Spulachsenkurbeln ist, deren Kurbelwarzen derart in

entsprechende Löcher der Scheibe eingreifen, daſs die Kurbeln immer senkrecht

stehen.

Durch die Achse des Excenters C läuft die hohle

Maschinenwelle D (Fig. 11 Taf. 24), auf

welcher der Spulenrahmen A in üblicher Weise

aufgebracht ist. Bei der Rotation des Rahmens nehmen die in die Scheibe B einragenden Kurbelwarzen die Scheibe mit. Diese läuft

hierbei auf dem Excenter C in analoger Weise, als ob

sie in einem um den Kurbelradius tiefer angeordneten Lager centrisch laufen würde.

Es befinden sich daher die den einzelnen Kurbelwarzen entsprechenden Löcher bei

jeder Lage des Spulenrahmens A bezieh. der Scheibe B genau um den Kurbelradius tiefer und hierdurch werden

die Kurbeln a1

a2 naturgemäſs immer in

senkrechter Lage erhalten.

Einen wesentlichen und gleichzeitig interessanten Fortschritt in der Anfertigung von

Seilerwaaren zeigt die Maschine zur Herstellung von Seilbändern von G. R. Rehmann und A. Reuschel

und Co. in Schlotheim, Thüringen.

Seilbänder werden erhalten durch Verbindung einer Anzahl gewöhnlicher parallel neben

einander gelegter Seile. Diese Verbindung wird bisher nach einer der folgenden

Methoden erreicht: a) indem man die flach neben einander geordneten Seile in

abwechselnd entgegengesetzt geneigten schiefen Richtungen mit einer langen Ahle

durchsticht und durch die Löcher eine dünne Hanfschnur einzieht, welche hin und her

gehend eine gleichschenkelige Zickzacklinie mit Winkeln von 45° bildet, b) Auf

gleiche Weise, nur mit Anwendung eines Messingdrahtes statt der Schnur, c) Durch

ähnliches Bohren und Nähen, wobei aber zwei Schnüre oder Drähte angewendet werden,

welche getrennte in der Mitte des Seilbandes sich kreuzende Zickzacklinien mit

Winkeln von 60° durchlaufen, d) Indem man in geeigneten Abständen Löcher

rechtwinkelig durch alle Seile sticht, in jedes Loch einen Stift von Messing- oder

Kupferdraht einschiebt und beide Enden desselben vernietet, damit er an seinem Platz

bleibt. Zu dem Einstechen der Löcher werden auch hin und wieder Maschinen gebraucht,

Die An ei werden dabei mittels Verzahnung, mittels Schrauben oder durch

Hammerschläge eingetrieben, während die Seile zunächst an der zu durchstechenden Stelle in einer flachen

Röhre oder Büchse eingeschlossen oder durch Schrauben an einander gepreſst sind und

schrittweise fortgerückt werden.

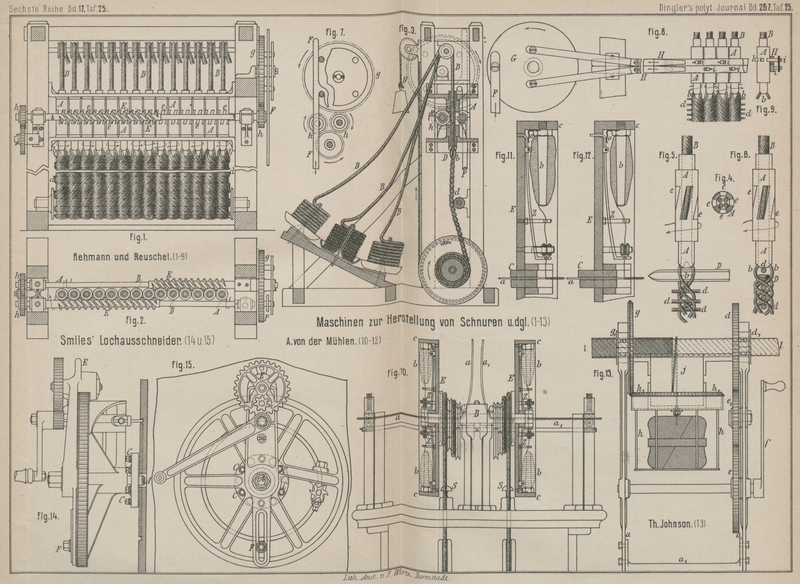

Bei der Maschine von Rehmann und Beuschel (* D. R. P.

Kl. 25 Nr. 41193 vom 7. November 1886) wird das Vorbohren von Löchern durch Ahlen

ersetzt durch ein vorübergehendes Aufdrehen der zu vereinigenden Litzen bezieh.

Seile, also Bildung einer Art Faches, in welches die Bindeschnüre bezieh. Drähte

eingetragen werden.

Die Maschine ist zu diesem Zweck mit einer der zu verarbeitenden Litzenzahl

entsprechenden Anzahl neben einander angeordneter drehbar gelagerter Röhrchen A ausgestattet (Fig. 1 bis 9 Taf. 25). Jedes dieser

Röhrchen dient zur Aufnahme einer Litze bezieh. eines Seiles B und besitzt einen Boden, welcher mit so viel Aussparungen versehen ist,

als die zu verarbeitenden Litzen Garne bezieh. das Seil Litzen hat. Die Litzen

bezieh. Seile treten am offenen Ende in diese Röhrchen ein und durch den Boden

aufgelöst wieder aus.

Die Röhrchen A werden in periodische Umdrehung versetzt

und zwar geschieht dieses im vorliegenden Fall:

1) Nach den Fig.

1 bis 7 Taf. 25 mit Hilfe der beiden Schnecken E,

die zu beiden Seiten der Röhrchen A derart gelagert

sind, daſs eine jede die Hälfte der vorhandenen Röhrchen beeinfluſst. Es wird durch

diese Anordnung, wie aus Fig. 1 ersichtlich, ein

symmetrisches Aussehen der Seilbänder erreicht. Die beiden Schnecken E greifen in die in den Röhrchen A vorgesehenen Aussparungen e ein und erhalten ihren Antrieb unter Vermittelung der Zahnradgetriebe

g und h von der

Zugstange F aus, welche in die auf dem Zahnrad g sitzende Bolzenscheibe eingreift. Bei der in den

betreffenden Figuren dargestellten Maschine kommen Litzen zur Verarbeitung, welche

vier Garne enthalten und es müssen somit die Röhrchen A

jedesmal um ein Viertel gedreht werden; es ist also dementsprechend die auf g sitzende Bolzenscheibe mit vier Bolzen ausgestattet.

Eine zweite Bewegungsvorrichtung für die Röhrchen A ist

in den Fig. 8

und 9

veranschaulicht und besteht der Hauptsache nach aus der Kurbelscheibe G und den Zugstangen H.

Die Zugstangen H sind mit federnden Sperrzähnen i versehen, welche in die Löcher k der Röhrchen A einfallen

und die Röhrchen in Umdrehung versetzen, sobald sie in der Drehrichtung der

letzteren verschoben werden. Ist letzteres nicht der Fall, so gehen die Zähne i leer zurück, d.h. sie treten aus den Oeffnungen k der Röhrchen A heraus,

um beim Vorgang in die dahinter liegenden einzuspringen. Es wird also durch die

Bewegung der Zugstangen, welche je nach Art des Aussehens, das die herzustellende

Waare erhalten soll, verschieden gerichtet sein können, eine Schaltbewegung

hervorgerufen, welche die periodische Drehung der Röhrchen und somit ein Auf-

bezieh. Zudrehen der Litzen bedingt.

Die zu verarbeitenden Litzen sind in Form von Runden auf Tellern (Fig. 3) gelagert, welche

frei drehbar sind. Nachdem dieselben in die Röhrchen A

eingezogen sind, zieht man die Garne b etwas aus den

Böden heraus und gleichmäſsig an, befestigt die Enden derselben und bringt die

Oeffnungen in den Böden der Röhrchen in eine solche Stellung, daſs immer,

vorausgesetzt daſs jede Litze vier Garne hat, je zwei Garne vor und je zwei hinter

die durch die Röhrchen gelegte Mittelebene zu liegen kommen. Man kann dann mit einem

Flachbrett D (Fig. 5), ähnlich einem

Säbel, die aus den Böden der Röhrchen heraustretenden Garne theilen. Ist dieses

geschehen, so gibt man dem Flachbrett eine Drehung nach Art der Fig. 6 und bildet auf

diese Weise ein Fach, in welches man den Einschlag d

eintragen kann. Nach dem Eintragen des Einschlages entfernt man das Brett und läſst

die Röhrchen eine Vierteldrehung ausführen, worauf wieder Fach gebildet wird und

Einschlag folgt. Die Röhrchen drehen also die Litzen auf und, nachdem sie verbunden

sind, wieder zu. Ein Ueberdrehen wird dadurch vermieden, daſs die Runden lose

gelagert sind.

An die Maschinen zur Anfertigung von Schnuren, Seilgarnen, -Litzen, Seilen u.s.w.

schlieſsen sich noch die Apparate und Maschinen zum Ueberspinnen und Umwickeln an.

Dieselben lassen sich in zwei Klassen trennen und zwar solche, bei denen der zu

umspinnende bezieh. zu umwickelnde Gegenstand eine langsam fortschreitende Bewegung

ausführt, während die die Umwickelungsfäden tragenden Spulen in ein und derselben

Ebene umlaufen und dabei die Fäden auf den Gegenstand auflegen, und solche, bei

denen der zu umwickelnde Gegenstand straff ausgespannt ist und der bezieh. die

Fadenbehälter an demselben entlang geführt wird und hierbei um die durch den zu

überziehenden Gegenstand gebildete Achse umläuft.

Zu der ersten Klasse dieser Maschinen gehört die durch das * D. R. P. Kl. 73 Nr.

35273 vom 16. Oktober 1885 geschützte Ueberspinnmaschine von A. von der Mühlen in Berlin.

Die zu überspinnenden Fäden aa1 (Fig.

10 Taf. 25) werden durch die in dem Lager bock B gelagerte hohle Achse C geführt, auf

welcher, durch die Schnurwirtel angetrieben, die Spulenscheiben E rotiren. 1° diesen Spulenscheiben sitzen keine

Laufspulen, sondern Schleifspulen o und zwar sind

dieselben an dem geschlossenen Ring c befestigt,

welcher gleichzeitig den von den Spulen erzeugten Luftstrom abschneidet. Ein jeder

Spulenfaden ist, bevor er zur Umwickelungsstelle gelangt, durch das Auge eines

Doppelhebels Z geführt, dessen zweiter Schenkel

rechtwinkelig umgebogen ist und mit diesem umgebogenen Ende durch die Wand der

Spulenscheibe hindurchragt. Sobald die Maschine im Gang ist und die

Umwickelungsfäden die nöthige Spannung haben, nehmen die Hebel Z eine solche Stellung ein, daſs das durch die Wand der

Spulenscheibe ragende Ende in dieselbe zurückgezogen ist (Fig. 11). Sobald jedoch ein Faden

ausbleibt, tritt, durch die Feder o beeinfluſst, dieses

Ende des zugehörigen Hebels aus der Wand hervor und trifft entweder bei der

Umdrehung der Spulenscheiben gegen eine Signalvorrichtung S (Fig.

10 und 12Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden.) oder rückt, für den Fall die Maschine durch Elementarkraft

betrieben wird, die Maschine aus.

Aus dem Vorstehenden geht ohne Weiteres hervor, daſs bei dem Betrieb der Maschine mit

zwei oder mehr Spulenscheiben verschiedene Combinationen möglich sind. Man kann z.B.

an Stelle der zwei separaten Umspinnungen die erste Scheibe mit Drahtspulen versehen

und eine Drahtlitze drehen, die nach ihrem Austritt aus dem anderen Ende der hohlen

Achse C sofort mit Seide, Hanfgarn, von der zweiten

Spulenscheibe umwickelt wird. Bei Verwendung einer dritten Spulenscheibe kann man

unmittelbar darauf eine zweite Umspinnung im entgegengesetzten Sinne herstellen.

Zu der zweiten Klasse von Maschinen, bei welchen also die die Umwickelungsfäden

tragenden Spulen eine fortschreitende und gleichzeitig umlaufende Bewegung

ausführen, gehört die durch das * D. R. P. Kl. 73 Nr. 37712 vom 9. Juni 1886

geschützte Maschine zum Bewickeln von Seilen und Tauen von Th. Johnson in Havelock Road. Das Gestell aa1 (Fig. 13 Taf. 25) wird mit

Hilfe der drehbaren Hohlnabe d1 des Stirnrades d, mit

welchem der Fadenführer j fest verbunden ist und

andererseits durch die Hohlnabe g1 des Kegelrades g auf

dem zu bewickelnden Seil l geführt. Das Kegelrad g sitzt fest am Gestell a

und steht mit dem Zahnkranz h1 in Eingriff. Wenn durch die Kurbel f und

die Räder ee1 das

Stirnrad d gedreht wird und folglich auch der damit

verbundene Fadenführer j und der an diesem um seine

Achse drehbare Fadenhalter h um das Seil als Achse

herumgeführt werden, so rollt dabei der Kranz h1 an dem am Gestell a

festen Rade g ab und dieses hat dann eine Drehung des

Halters h um seine Achse zur Folge.

H. G.