| Titel: | Maschine zur Anfertigung von Kantillen; von Francis Mallet-Guy in Paris. |

| Autor: | Francis Mallet-Guy |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 495 |

| Download: | XML |

Maschine zur Anfertigung von Kantillen; von

Francis Mallet-Guy in Paris.

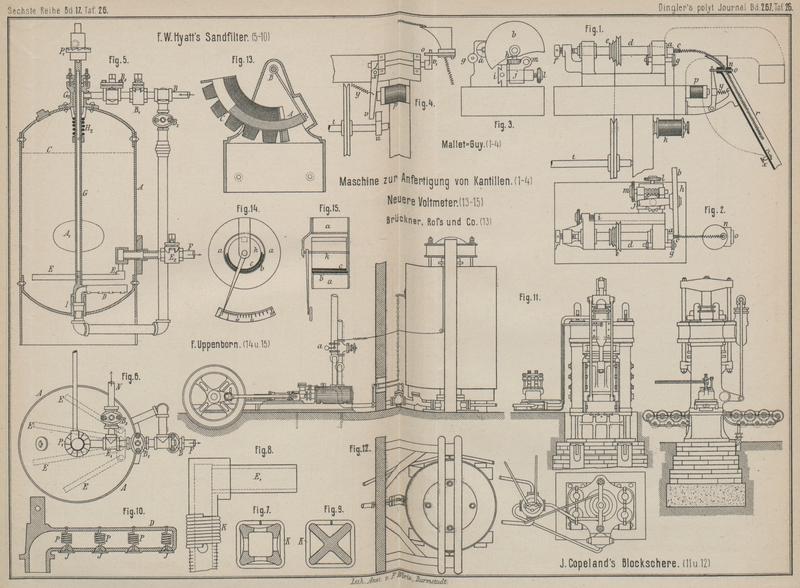

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Mallet-Guy's Maschine zur Anfertigung von Kantillen.

Wie bekannt, bestehen Kantillen aus einem sehr feinen, in Schraubenlinien gewundenen

Metalldraht und werden heute noch durch Handarbeit hergestellt, da alle Versuche,

dieselben auf maschinellem Wege anzufertigen, an der Schwierigkeit gescheitert sind,

die Spirale nach Maſsgabe ihres Entstehens vorrücken zu lassen.

Die in den Fig.

1 bis 4 Taf. 26 dargestellte Maschine soll die Aufgabe lösen und besitzt zu

diesem Zwecke nach Angabe des Oesterreichisch-Ungarischen

Patentblattes folgende Einrichtung.

Das Futter a bildet den äuſsersten Theil der

Drehbankspindel d, die ihren Antrieb durch eine um das

Schnurstufenscheibchen e geschlungene Schnur erhält.

Die Spindel selbst läuft vorn in einem conischen Lager, in welches sie durch die als

Widerlager dienende Schraube f hineingedrückt wird, so

daſs die Möglichkeit einer seitlichen oder achsialen Verschiebung ausgeschlossen

erscheint. Das Ende des Futters a bildet eine

cylindrische oder schwach conische Nadel c, deren Basis

den zur Wickelung des Drahtes nöthigen Durchmesser besitzt. Der Draht, welcher sich

von einer Spule k mit entsprechender Spannung

abwickelt, läuft über ein gekerbtes Laufrädchen g,

welches denselben zur Basis der Nadel hinleitet, auf welche er sich in Folge der

Rotation der Drehbankspindel aufwickelt.

Das Leitorgan b, welches einen wesentlichen Bestandtheil

der Maschine bildet, besteht aus einer aus Holz oder einem anderen

zusammendrückbaren Material hergestellten Scheibe, deren Rand genügend stark gegen

die Nadel gedrückt wird, um ein leichtes Eindrücken der Kantillenwindungen in

derselben zu verursachen. Die Scheibe b erhält eine

rotirende Bewegung, während sich auf ihrem Rande Eindrücke der Kantille in Form

kleiner paralleler Vertiefungen, bilden, in welche die sich neugebildeten

Spiralwindungen nach einander einlegen.

Auf diese Weise wird die Drahtspirale durch ihre eigene Rotation regelmäſsig

fortbewegt, indem sich die Spiralen in dem Maſse, als sie durch die Vertiefungen am

Rande der Scheibe gebildet werden, fortschrauben.

Die Scheibe b ruht auf einem System zweier Schlitten,

von welchen der eine, i (Fig. 2 und 3), parallel, der zweite,

j, senkrecht zur Drehbankspindel verschiebbar ist.

Letztere ist in einer Docke h gelagert, welche auf den

Schlitten j drehbar befestigt ist, so daſs ihr mit

Hilfe der Schraube ohne Ende m eine Drehung um eine

senkrechte Achse ertheilt werden kann.

Aus dieser Anordnung geht hervor, daſs die Scheibe eine bestimmte Neigung gegen die

Nadel einnehmen kann, was ihr gestattet, entweder mit der ganzen Breite ihres Randes

oder nur unter einem Winkel zu arbeiten; man kann sie auch parallel zur

Drehbankspindel verschieben, um sie auf einen beliebigen Punkt der Nadel c einstellen zu können, und schlieſslich kann sie auch

senkrecht gegen die Nadel verschoben werden, wodurch ihr Druck gegen die Windungen

des Drahtes nach Erforderniſs geändert werden kann. Dieser Druck kann durch die den

Schlitten j bethätigende Schraube l mit Genauigkeit je nach dem Grade der Festigkeit,

welche man der Kantille geben will, regulirt werden.

Dasselbe Resultat kann auch mit einer feststehenden Scheibe erreicht werden, in

welchem Falle die Kantille auf dem Rande der starren Scheibe gleiten und daselbst

Theile eines Muttergewindes eindrücken würde, die ebenfalls zum Fortbewegen der

Spirale dienen würden.

Bei dieser Ausführungsform, welche dann anwendbar ist, wenn es der Draht aushält,

würde es genügen, auf dem Schlitten an Stelle der Scheibe ein Holzstück zu

befestigen.

Nebst der regelmäſsigen Fortbewegung der Kantillen, durch welche allein eine

maschinelle Erzeugungsweise derselben ermöglicht wird, gestattet das Führungsorgan

mit derselben Regelmäſsigkeit auch durchsichtige Drahtspiralen, das sind solche,

deren Windungen mehr oder minder von einander entfernt sind, herzustellen. Es

genügt, durch ein Stück einer mehr oder minder dichten Kantille die entsprechenden

Vertiefungen auf dem Führungsorgan einzudrücken, um hierauf vollkommen dieselbe

Entfernung der einzelnen Windungen von einander zu erhalten; auf diese Weise kann

man Kantillen aus mehreren parallel gewickelten Drähten erzeugen, wodurch bei

Verschiedenheit der Farben ganz neue Effecte hervorgebracht werden können, die mit

den gegenwärtigen Mitteln nur schwer zu erreichen sind. Auf die beschriebene Art

kann man Kantillen von beliebiger Länge erzeugen, welche später je nach Erforderniſs

zerschnitten werden; da dieser Artikel aber gewöhnlich in bestimmten Längen in den

Handel gebracht wird, ist die Maschine durch Beifügung einer sehr einfachen

Vorrichtung, welche nachstehend beschrieben ist, befähigt, das Theilen selbst

auszuführen.

Beim Verlassen des Futters a fällt die Drahtspirale in

einen Trichter, dessen Boden durch eine Stahllamelle n

gebildet wird (Fig.

1), die mit einem kreisrunden Loch mit schneidenden Rändern versehen ist,

unter welchem eine zweite von dem Elektromagneten p

bethätigte Lamelle o spielt. Nachdem die Kantille diese

Schere passirt hat, gleitet sie in einer schiefen Rinne r nach abwärts, in welcher ein Contact verschiebbar ist, der dazu dient,

den Stromkreis des Elektromagneten zu schlieſsen, wenn er von der Kantille berührt

wird, wobei die letztere von der aus den Lamellen no

bestehenden Schere zerschnitten wird; hierdurch tritt wieder Strom Unterbrechung

ein, die Schere öffnet sich in Folge der Wirkung der Feder y und die Kantille bewegt sich wieder so lange nach abwärts, bis ein neuer

Contact stattfindet.

Die zum Zerschneiden der Drahtspirale nöthige Schlieſsung und Unterbrechung des

Stromes kann auch direkt dadurch bewirkt werden, daſs man den Strom, wie dies

dargestellt, durch die Kantille selbst leitet, in welchem Falle der Strom, beim

Contacte x eintretend, den Elektromagnet p umkreist und andererseits durch die Drehbankdocke bei

a zur Kantille gelangt. Bei dieser Anordnung ist

aber immerhin zu befürchten, daſs der Widerstand der Drahtspirale zu groſs wird,

weshalb es vorzuziehen ist, letztere auf einen sehr leichten Hebel wirken zu lassen,

welcher die Schlieſsung des Stromes durch einen speciellen Leiter von geringem

Widerstand bewerkstelligt.

Schlieſslich sei noch erwähnt, daſs man anstatt den Elektromagnet direkt auf die

Schere wirken zu lassen, diesen nur dazu benutzen kann, um die von der Maschine

direkt bethätigte Schere in bestimmten Zeitperioden auszulösen, wie dies in Fig. 4 gezeigt

ist.

Auf die Welle t ist ein Daumen u gekeilt, der durch Vermittelung der Hebel vv1 auf die Scherenlamelle o wirkt. Ein Theil des Hebelarmes v ist bei x drehbar, so

daſs er sich, wie es die Figur zeigt, der Wirkung des Daumens entziehen kann; in

dieser Stellung wird er durch eine Feder y gehalten,

deren Zug im Augenblick des Contactes durch die Wirkung des Elektromagneten p aufgehoben wird. Es ist klar, daſs, wenn der Hebel

v angezogen ist, dieser die Wirkung des Daumens auf

die Scherenlamelle o überträgt und letztere die

Kantille zerschneidet, wodurch der Strom unterbrochen wird und die Feder y den Hebel v in seine

frühere Stellung bringt.

Tafeln