| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 540 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

(Patentklasse 59. Fortsetzung des Berichtes Bd.

266 S. 337.)

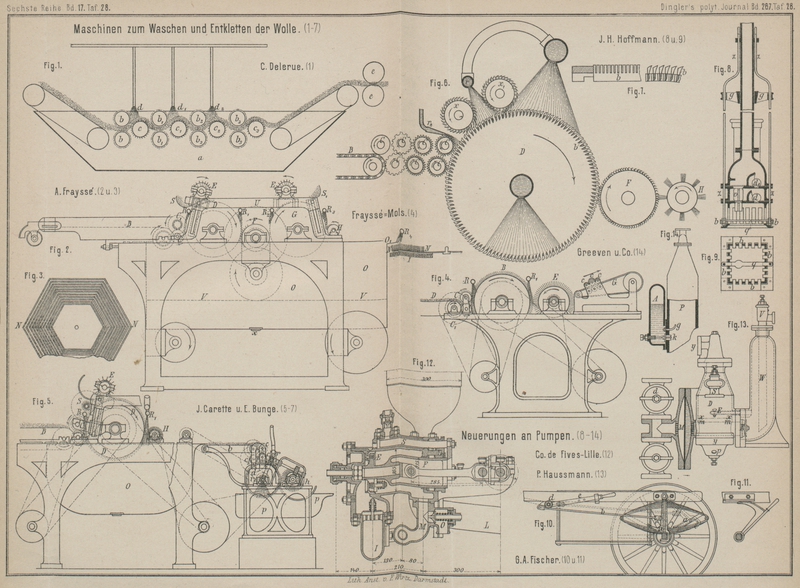

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

Ueber Neuerungen an Pumpen.

Um bei Jauchepumpen die sich leicht verstopfenden Saugkorböffnungen reinigen und

Pumpe und Steigrohr nach Bedarf entleeren zu können, bringt J. H. Hoffmann, Herborner Pumpenfabrik in Herborn (* D. R. P. Nr. 42245

vom 10. April 1887) folgende Einrichtung an: Um den viereckigen Saugkorb (Fig. 8 und 9 Taf. 28)

liegt ein Rahmen b, dessen innere Zähne in die

Saugkorböffnungen greifen. In der Mitte des Rahmens liegt eine Querschiene q. Hebt man demnach bq mittels der im

Querhaupt g geführten Zugstangen z, so reinigen die Zähne von b die Saugschlitze, während die Schiene q die

mit einander fest verbundenen Ventile v hebt. Es kann

sich in Folge dessen die ganze Pumpe entleeren. Für die Arbeit der Pumpe sind zwei

besondere Ventile d, d1

vorhanden.

Bei Feuerspritzen, deren Wagengestell auf Federn ruht, ist es für einen

gleichmäſsigen Betrieb während des Pumpens erforderlich, die Federn abzufangen, so daſs das Wagengestell, auf welchem die

Spritzenpumpen ruhen, mit den Wagenachsen fest

verbunden ist. G. A. Fischer in Görlitz schlägt deshalb folgende Einrichtungen (* D. R. P. Nr. 41538 vom 22. April 1887) vor: An den

Längsbalken des Wagengestelles (Fig. 10 Taf. 28) ist auf

jeder Seite je ein Haken a mit excentrischer

Gleitfläche angeordnet. Beide stehen durch Zugstangen b

mit einer Kurbelwelle d in Verbindung, welche durch den

Hebel e bewegt werden kann. In der skizzirten Stellung

desselben haben die Gleitflächen von a das Wagengestell

gegen die Hinterachse abgestützt, wobei die Haken die Achse umfangen. Letztere

Einrichtung gibt der Unterstützung eine gröſsere Festigkeit, verhindert auch Stöſse

und Schwankungen, wenn man vergessen sollte, die Haken vor dem Abfahren wieder

zurückzuklappen. Letzteres wird durch Umlegen des Hebels e in die entgegengesetzte Lage erreicht. Fig. 11 stellt dar, wie

man für jede Feder einen besonderen Hebel anordnen kann. Es ist dies einfacher, aber

nicht so sicher wie die vorbeschriebene Einrichtung.

In der Revue industrielle, 1887 * S. 33, ist eine

Dampffeuerspritze beschrieben, welche ganz wesentlich von den bekannteren Typen

abweicht. Die Spritze ist von der Compagnie de

Fives-Lille gebaut. Das Wagengestell ruht auf Federn und die vordere Achse

besitzt einen Drehschemel. Die Drillingsdampfpumpe liegt zwischen den Längsbalken des Wagengestelles vor dem Kessel, welcher

zwischen denselben hängt. Ueber den Dampfpumpen ist ein Kasten angeordnet, welcher

Garniturtheile u.s.w. aufnimmt und vorn dem Kutscher und an den Seiten je zwei

Feuerwehrleuten als Sitz dient.

Der Field'sche Kessel mit hängenden Circulationsröhren

besteht aus zwei zusammengeflanschten Theilen, von denen der obere alle Garnituren

trägt, während der untere, etwas conische Theil die Feuerung aufnimmt. Letztere wird

von Wasser in dünner Schicht umgeben. 20 bis 25 Minuten genügen, um den Kessel unter

Druck zu setzen. Hinter demselben ist ein Trittbrett für den Heizer und neben

ersterem je ein Kohlenbehälter angeordnet. Die drei direkt wirkenden Dampfpumpen

sind mit einer dreifach gekröpften Kurbelwelle, deren Kurbeln gegen einander um 120°

verstellt sind, verbunden. Die drei Dampfcylinder haben einen gemeinsamen

Schieberkasten, in welchen ein Dampfrohr mündet. Die

Schieberbewegung wird durch eine dicht vor dem Schieberkasten liegende Kurbelwelle, deren drei

Abschnitte mittels je eines Armes von den drei Kolbenstangen bewegt werden,

hervorgerufen.

Die drei bronzenen Pumpenkörper (Fig. 12 Taf. 28) bestehen

aus einem Guſsstück. Die drei Saugventile, Kautschuktellerventile mit

Federbelastung, liegen in einer gemeinschaftlichen Kammer. Die Kolben E bestehen aus einer Scheibe mit verschiedenen

Druckventilen und aus einem Tauchkörper F, dessen

Querschnitt halb so groſs ist wie der von E. Jede Pumpe

fördert in Folge dessen einen ununterbrochenen Wasserstrom. Bei normalem Betrieb

machen die Pumpen 190 bis 200 Hübe in einer Minute. Alle Pumpen fördern in ein

gemeinschaftliches Druckrohr L, welches sich über der

Bracke in zwei Zweige zum Speisen von zwei Schläuchen theilt. Mittels eines

Schiebers kann der eine oder der andere Zweig, aber niemals beide Zweige

gleichzeitig abgeschlossen werden. Vom Druckrohr L

zweigt ein Rohr M ab, welches zum Saugrohr I geht, gegen dieses aber durch ein Niederschraubventil

abgeschlossen ist. Durch Oeffnen des letzteren kann man die Stärke des Strahles

regeln, ohne den Gang der Maschine ändern zu müssen. In M ist auſserdem noch ein Sicherheitsventil O

angeordnet. Die drei Pumpen besitzen einen Saug- und einen Druckwindkessel; beide

ragen in den Kasten über den Pumpen hinein. Die vier Kurbelwellenlager bestehen mit

dem Pumpenkörper aus einem Stück. Eine der drei Pumpen ist mit einer kleinen

Speisepumpe S versehen, die mit dem am Kessel

angeordneten Injector aus einem gemeinschaftlichen Wasserbehälter saugt. Ein

Hubzähler gestattet die Leistung der Pumpe zu überwachen. Zum Schmieren der Pumpen

und der Dampfcylinder dient je ein Schmierapparat; einer derselben gibt das

Schmiermittel mit dem Dampfe an die Kolben u.s.w. ab. Zur Spritze gehören 14m Saug- und 2 × 20m Druckschlauch. Ersterer, mit Drahtspiraleinlage, liegt längs der

Wagenbalken, während die beiden Druckschläuche an die Druckrohrstutzen angeschlossen

und aufgewickelt sind.

Die Spritze wurde am 31. Juli 1887 vor einer geladenen Commission in Lille versucht.

4½ Minuten nach der Anfeuerung begann der Manometerzeiger sich zu bewegen und

erreichte nach 9¾ Minuten einen Druck von 5k. Bei

diesem Druck warf einer der Schläuche von 20m mit

einer Strahlrohröffnung von 30mm Durchmesser einen

Strahl von 40m Höhe und 45 bis 50m Wurfweite. Gleichzeitig arbeitete der andere

Schlauch mit einem Strahl von 23mm. Die Saughöhe

betrug 2m,80. Bei 6m,50 Saughöhe und 12m Schlauchlänge

ergaben die 20m langen Druckschlauche mit

Strahlrohren von 23 und 30mm eine Wurfweite von

45m.

Nach Iron, 1887 * S. 457, bauen Merryweather and Sons in London und Greenwich schnell gehende liegende

einfache Dampfmaschinen, welche mit einer auf derselben Grundplatte angeordneten

doppeltwirkenden Pumpe bei Feuersgefahr schnell gekuppelt und dann als

Dampffeuerspritze benutzt werden können. Die Dampfmaschine besitzt

Hilfsrotation.

Aehnliche Dampfpumpen sollen nach mündlichen Berichten in Amerika jetzt sehr beliebt

sein. In einem Falle soll die Dampfpumpe sogar fortwährend unter Dampf stehen, so

daſs man nur einen der zahlreichen Hydranthähne mit Schläuchen im Inneren des

Gebäudes zu öffnen braucht, um die Dampfpumpe sofort in Thätigkeit zu setzen.

Die Desideratum Donkey Pump wird nach Engineering, 1885 Bd. 59 * S. 314, von A. C. Mumford in Colchester in zwei Gröſsen gebaut. Die

Abmessungen der kleinen mit Kurbel schleife und Schwungrad versehenen Dampfpumpe

sind folgende:

Durchmesser

des

Stiefels

50mm

und

113mm

„

„

Tauchkolbens

25

„

65

Hublänge

50

„

127

Zahl der Umdrehungen

200

„

120

Leistung in einer Stunde

225l

„

2970l

Durchmesser

des

Dampfrohres

6mm

„

19mm

„

„

Abdampfrohres

9,5

„

25

Pferdekraft des Kessels

4

„

40

Durchmesser des Wasserrohres

12,7mm

„

38mm

Nach Iron, 1887 S. 586, zeigte die Firma Frank Pearn und Co. in Manchester eine besonders reiche

Auswahl von Pumpen auf der vorjährigen Ausstellung in Manchester. Die Leistung

schwankte zwischen 135l und 135000l in einer Stunde. Ein drehbarer Ständer trug

nicht weniger als 18 Dampfpumpen, welche alle in Thätigkeit waren. Besonders fiel

eine Dampfpumpe auf mit doppeltem Tauchkolben von 178mm Durchmesser, einem Dampfcylinder von 254mm Durchmesser und 350mm Hub, welche

67500l in einer Stunde für einen 950pferdigen

Kessel lieferte. Diese und die übrigen 17 Pumpen wurden von einem Luftcompressor

betrieben. Die beiden Luftcylinder und der Dampfcylinder desselben hatten 203mm Durchmesser, der Hub betrug 305mm, während die Leistung 226cbm in einer Stunde betrug. Die Mitte der

Ausstellung nahm eine stationäre Dampffeuerspritze ein. Die vier Tauchkolben hatten

254mm Durchmesser, während ihr Hub 228mm betrug. Die beiden Dampfcylinder hatten einen

Durchmesser von 305mm. Die Leistung konnte bis auf

425000l in einer Stunde gesteigert werden.

Im Anschlusse hieran möge noch eine Duplexpumpe für einen Accumulator erwähnt werden,

welche in Industries, 1888 Bd. 4 * S. 12, beschrieben

ist, Die liegende Pumpe hat einen 30cm groſsen

Hochdruck- und einen 51cm groſsen

Niederdruckdampfcylinder und einen Hub von 31cm.

Sie arbeitet gegen einen Druck von 117k. Beide

Dampfcylinder haben einen gemeinschaftlichen Schieber. Eine ähnliche

Duplexdampfpumpe der Hall-Steam-Company, in New-York

ist in dem American Machinist vom 19. November 1887 *

S. 7 erläutert.

Nach dem Engineering and Mining Journal, 1887, werden in

der St. Johns Kohlengrube in Norman ton, England, unterirdische Pumpen durch eine

über Tage stehende Dynamomaschine getrieben. Die Pumpen fördern 160l in einer Minute auf eine Höhe von 160m. Die Nutzleistung beträgt 6,3 gleich

44,4 Proc. der indicirten Leistung von 14,2 .

An Pulsometern sind folgende Neuerungen zu verzeichnen (vgl. auch 1887 266 * 502 und * 579).

P. Haussmann in Magdeburg-Sudenburg verbindet eine Einkammerpumpe mit einer Membranpumpe (* D. R. P. Nr. 42111 vom 16. Juni 1887) in

folgender Weise: Die Membranpumpe (Fig. 13 Taf. 28) hat die

bekannte Einrichtung. Ihre rechte Seite steht mit der Pumpenkammer D des Pulsometers in direkter Verbindung. Das

Dampfsteuerventil des letzteren ist mit einer Stange verbunden, die an einer bei y angeordneten Membran befestigt ist. Die untere Fläche

der letzteren ist durch die Oeffnungen p dem

Atmosphärendruck ausgesetzt und wird durch eine Schraubenfeder vom Gewicht der auf

ihr lastenden Wassersäule entlastet. In den oberen Theil der Kammer D mündet das Saugrohr S

mit Saugventil, während das Druckrohr R vom unteren

Ende der Kammer D abzweigt. Das Druckventil R steht unter dem im Windkessel W vorhandenen Druck, welcher durch ein Sicherheitsventil V, an welches sich ein kleines Steigrohr anschlieſst,

geregelt wird. Statt des Windkessels kann aber auch ein entsprechend hohes Steigrohr

mit freiem Ausguſs angeordnet werden. Vom Windkessel aus mündet ein Einspritzrohr

E in bekannter Weise in die Kammer. In der

Druckperiode drückt der Dampf auf das in D enthaltene

Wasser, was die Membran M nach links durchbiegt und

dadurch die vorher von M angesaugte Wassermenge durch

d in das Steigrohr fördert. Hat die Membran die

äuſserste Lage links eingenommen, so ist der Wasserspiegel in D bis zur Linie xx

gesunken. Da jedoch die Druckperiode noch nicht beendet ist, so drückt der Dampf das

Wasser durch R in den Windkessel bezieh. durch das

Sicherheitsventil V in das Steigrohr, bis die Linie mm erreicht ist. Dann beginnt in bekannter Weise die

Condensation, welche durch Einspritzwasser aus E

beschleunigt wird. In Folge dessen schlieſst sich das Dampfsteuerventil unter dem

auf die untere Fläche von y wirkenden Ueberdruck und

die Membran M wird nach rechts gesaugt, was einem

Ansaugen der Membranpumpe entspricht. Gleichzeitig aber wird auch Wasser durch das

Saugventil S angesaugt. Der Hub desselben wird nun so

geregelt, daſs, wenn M ihre äuſserste Lage rechts

eingenommen hat, durch S genau so viel Wasser angesaugt

worden ist', wie in der Druckperiode von x bis m fortgedrückt wurde. Tritt die Umsteuerung ein, so

wiederholt sich der beschriebene Vorgang. Bei dieser Arbeitsweise wird also die

obere heiſse Wasserschicht in D regelmäſsig durch R entfernt und durch kaltes Wasser, welches bei S eintritt, ersetzt. Das Spiel des Pulsometers ist also

auch bei längerem Betrieb stets gesichert. Derartige Pumpen werden von Haussmann zum Heben von Säure gebaut. Die mit derselben

in Berührung kommenden Theile bestehen entweder aus Hartgummi, Hartblei, Rothguſs

oder Guſseisen. Zur Condensation des Arbeitsdampfes sind 5 Proc. der zu hebenden

Flüssigkeitsmenge erforderlich. Die gröſsten der Pumpen fördern 30000l in einer Stunde und kosten in Guſseisen 700 M.

und in Hartgummi und Rothguſs 1000 M. Eine sinnreiche und einfache Einrichtung an

Pulsometern lieſs sich kürzlich die Firma Max Greeven und

Co. in Crefeld patentiren (* D. R. P. Nr. 42222 vom 18. Juni 1887). Um bei

Pulsometern, bei welchen die Einspritzung von einem Windkessel aus erfolgt, eine

schnelle Füllung in der Druckperiode und einen fein vertheilten aber kräftigen

Spritzstrahl zu erreichen, wird unterhalb des aus dem Windkessel A (Fig. 14 Taf. 28) in die

Pumpkammer P mündenden Einspritzrohres g ein sich nach A hin

öffnendes weites Ventil k angeordnet. Durch dieses

füllt sich in der Druckperiode A schnell mit Wasser.

Tritt aber in P ein Vacuum ein, so schlieſst sich k unter dem Windkesseldruck sofort, und wirkt nun

dieser auf eine Entfernung der Wasserfüllung durch das Einspritzrohr g. Der Hub des Ventiles k

läſst sich durch eine Schraube leicht regeln.

Stn.

Tafeln