| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | H. G. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 577 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes Bd.

264 S. 368.)

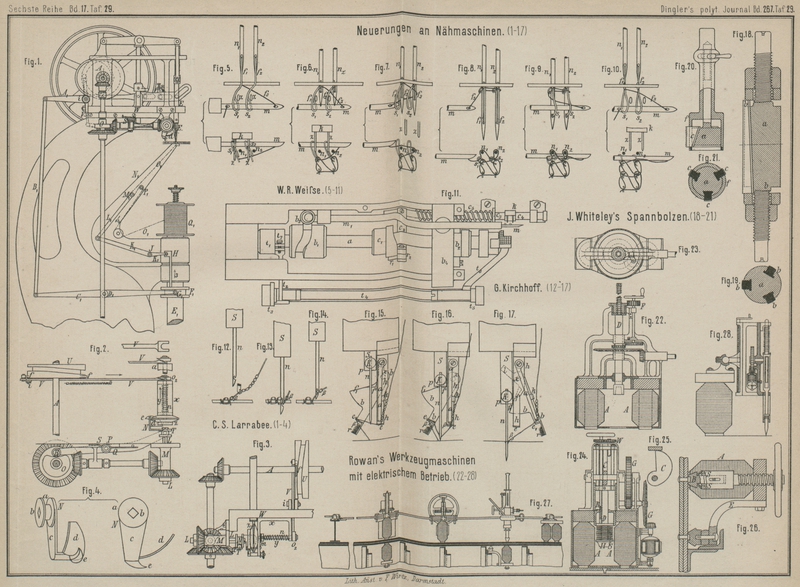

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

Doppelstich-Nähmaschine für Lederwaaren; von C. S. Larrabee in Frankfurt a. M. Diese Nähmaschine (*

D. R. P. Nr. 42012 vom 1. März 1887) arbeitet mit einer Hakennadel, welche sich in

einer senkrechten Ebene bewegt und einem um eine horizontale Achse rotirenden

Greifer (Schlingentransporteur) N (Fig. 1 bis 4 Taf. 29), welcher die

von der Hakennadel durch den Stoff gezogene Fadenschlinge aufnimmt und über die den

zweiten Faden enthaltende ruhende Spule z führt, welche

aus zwei gewölbten, kreisrunden Metallplatten besteht, die in ihrer Mitte durch

einen Steg verbunden sind, auf welchen der Faden bezieh. Pechdraht gewickelt wird

und welche Spule zwischen den Backen l und m (Fig. 3) des unter der

Platte W angebrachten Lagerbockes x vollständig auſser jeder Verbindung mit einem anderen

Theil liegt.

Der gleichfalls in dem Bock x verschiebar gelagerte

Bolzen y ist von einer Feder n umgeben, durch welche derselbe gegen die Spule z gepreſst wird, so daſs diese, zwischen dem Bolzen y und dem Backen eingeklemmt, sich nicht bewegen kann.

Das andere aus dem Lagerbock x hervorstehende Ende des

Bolzens y ist mit der an der einen Seite abgeschrägten

Fläche o2 versehen.

Hinter dieser Abschrägung liegt das gleichfalls keilförmig zulaufende Ende des

Winkelhebels V (Fig. 2), welches auſserdem

eine Gabel bildet, so daſs es sich über den Bolzen y

schieben kann. Macht nun der Winkelhebel die in Fig. 2 angegebene

Verschiebung, veranlaſst durch die auf der Curvenscheibe U sitzenden Nasen f, so wird er, wie in Fig. 2

angegeben, den Bolzen y zu einer Verschiebung in seinen

Lagern veranlassen und zwar in der durch den Pfeil angegebenen Richtung, wodurch

dessen Druck auf die Spule z aufgehoben und letztere

nunmehr ganz frei wird.

Der Schlingentransporteur N sitzt verschiebbar auf dem

aus der Lagerung M vorstehenden vierkantigen Theil der

Welle L und macht mit dieser während eines Nadelhubes

zwei Umdrehungen. Die Verschiebung des Greifers auf der Welle L erfolgt von der Curvenscheibe O aus, gegen welche das mit der Rolle R

versehene Ende des um den Punkt P drehbaren Hebels Q durch die Feder S

gedrückt wird. Das andere Ende des Hebels Q ist mit

einer Rolle T versehen, welche in eine ringförmige Nuth

des Greifers N eingreift, so daſs sich dieser auch

während seiner zweimaligen Umdrehung bei der entsprechenden, durch die Hubscheibe

O veranlaſsten Bewegung des Hebels Q auf der Welle L von

links nach rechts oder umgekehrt verschiebt.

Die Construction des Schlingentransporteurs N ergibt

sich aus der Fig.

4, welche denselben in perspectivischer Ansicht, sowie von der Seite

gesehen zeigt. In der Mitte der mit der ringförmigen Nuth versehenen Muffe a befindet sich eine der Stärke der Welle L

entsprechende viereckige Oeffnung b, mit welcher der

Greifer auf die Welle L aufgeschoben wird. Der mit

dieser Muffe aus einem Stück bestehende, unten winkelig umgebogene Arm c erweitert sich wieder, aufwärts gehend, zu einer Art

Schaufel d, auf welcher sich unten ein spitzer, an

seiner Basis jedoch sehr breiter Haken e ansetzt.

Die Stichbildungswerkzeuge functioniren in folgender Weise:

Hat die Hakennadel E den zu vernähenden Stoff

durchstochen und bringt bei ihrem Aufwärtsgange den Faden, welcher um den Haken der

Nadel eine kleine Schleife bildet, mit, so kommt der Greifer N und schiebt mit dem schaufeiförmigen Theil d den zwischen Spule und Stoff befindlichen Faden, durch welchen der

letzte Stich gebildet ist, bei Seite, so daſs die Spitze des nunmehr nahe an die

Nadel herangetretenen Hakens e ungehindert in die von

dem Haken der Nadel gebildete Fadenschleife eintreten kann. Bei der weiteren

Umdrehung nimmt nun der Schlingentransporteur die Schleife von der Nadel ab und ganz

auf und führt sie um die in diesem Augenblick durch Verschiebung des Winkelhebels

V von jedem Druck befreite Spule z. Ist dieses geschehen, so verschiebt sich der Greifer

in Richtung seiner Drehachse von rechts nach links, um der Nadel bei ihrem nächsten

Niedergang nicht im Wege zu sein und die Schleife von dem Haken e abzuwerfen.

Der Anzug des Stiches erfolgt durch den aus Fig. 1 ersichtlichen

Mechanismus. Eine auf der Antriebswelle befindliche Excenter- oder Curvenscheibe

wirkt auf die durch Gelenk mit einander verbundenen Hebel A1, B1, C1. Ersterer ist ein Winkelhebel und hat bei i seinen Drehpunkt, während der doppelarmige Hebel C1 bei D1 seinen Drehpunkt

hat. Die an dem einen Ende des Hebels C1 angebrachte Gleitrolle G1 greift in eine rinnenförmige Nuth der

auf der vertikal stehenden Welle E1 verschiebbar angebrachten Muffe F1, deren auf und ab

gehende Bewegung dann durch das Stück H auf den um den

Punkt J drehbaren Hebel R1 übertragen wird. Letzterer ist durch

ein Gelenk mit dem Stück L1 verbunden, an welchem sich oben eine kleine Rolle M1 befindet, um welche

der Faden O1 von der an

dem Hörn N1 drehbar

fest angebrachten Rolle P1 bezieh. von der Spule Q1 aus zur Arbeitsstelle geführt wird. Wird durch die

auf der Arbeitswelle A befindliche Excenter- bezieh.

Curvenscheibe in Verbindung mit den combinirten Hebeln A1, B1 und C1 die Muffe F1 bezieh. das Stück H

zu einer Bewegung in Richtung des Pfeiles 3 veranlaſst,

so macht das mit dem Winkelhebel K1 durch ein Gelenk verbundene Stück L1 eine abwärts gehende

in der Richtung des Pfeiles 4 erfolgende Bewegung,

wodurch dann ein Anziehen des Fadens O1, also des Stiches bewirkt wird.

Nähmaschine zur Herstellung von zwei oder mehr parallelen

Steppnähten, von Wilhelm Richard Weiſse in

Dresden. Wenn man, wie bisher, zwei oder mehrere parallele Steppnähte

dadurch erzeugt, daſs man Schleifen der oberen Fäden durch ein senkrecht zur Nahtrichtung laufendes

Schiffchen verriegelt, so kann man die Gleichmäſsigkeit der Steppstiche auf der

oberen Stoffseite schwer erzielen, weil die oberen Fäden mit ungleicher Kraft von

dem unteren Faden zurückgehalten werden.

Aus diesem Grunde wird bei der Maschine von Weiſse (* D.

R. P. Nr. 41787, vom 17. Juni 1887) die Verriegelung der oberen Fadenschleifen s1

s2 (Fig. 5 bis 10 Taf. 29) mittels einer

horizontalen, zur Nahtrichtung senkrecht sich bewegenden Nadel m bewirkt, in welche nahe der Spitze ein Faden f3 eingezogen ist und

welche mit den oberen Nadeln n1

n2 derart zusammen

arbeitet, daſs sowohl die senkrechten Nadeln an der horizontalen Nadel, als auch die

letztere vor den senkrechten Nadeln n1

n2 auf der Seite

vorbeistechen, welche der fertigen Naht zugekehrt ist.

Die Fig. 5 bis

10 Taf.

29 stellen die Entstehung der Nähte dar.

Nachdem die oberen Nadeln n1

n2 nach oben aus dem

Stoff zurückgezogen sind (Fig. 5) greift der Kamm

k, der so viel Zähne z

besitzt, als parallele Nähte neben einander hergestellt werden sollen, zwischen die

auf der Nadel m hängenden Schleifen s1

s2 und schiebt

dieselben so weit zur Seite, daſs die Nadeln n1

n2 beim nächsten Stich,

auch bei sehr enger Nadelstellung, mit Sicherheit daneben stechen (Fig. 6).

Während die Nadeln n1

n2 tiefer gehen, zieht

sich der Kamm k und die Nadel m zurück, wobei letztere ihren Faden, der von den Schleifen s1

s2 umfaſst wird (Fig. 7), um die

Nadeln n2 schlingt.

Bevor die Nadel m sich wieder vorwärts bewegt, rückt

dieselbe in der Nahtrichtung so viel zur Seite, daſs ihre Bahn zwischen die fertige

Naht und die oberen Nadeln zu liegen kommt (Fig. 8), und die Schleifen

s1

s2 ziehen sich in Folge

der Niederbewegung der oberen Nadeln so weit zusammen, daſs sich der Faden f3 auch um die Nadel

n1 schlingt.

Sobald die Nadeln n1

n2 so weit

zurückgegangen sind, daſs ihre Fäden f1

f2 sich lockern, sticht

die Nadel m an den oberen Nadeln vorbei und dringt mit

ihrem Faden in die Schleifen s1

s2 ein (Fig. 9), so daſs beim

Rückgang der oberen Nadeln die Schleifen auf der Nadel m hängen bleiben.

Haben die Nadeln n1

n2 den Stoff verlassen,

so wird letzterer um eine Stichlänge weiter gerückt und es hat sich so ein zweites

Glied der Naht dem in Fig. 6, 7, 8 und 9 dargestellten ersten

Glied angefügt (Fig. 10).

Schlieſslich rückt die Nadel m in der Nahtrichtung zur

Seite und der Kamm k bringt die Schleifen wieder in die

in Fig. 6

gezeichnete Stellung, worauf das Spiel von Neuem beginnt.

Der Bewegungsmechanismus für die Stichbildungswerkzeuge ist aus Fig. 11 ersichtlich. Die

Hauptwelle a, von welcher aus durch Excenter der die senkrechten

Nadeln tragende Arm bewegt wird, trägt die Curvenscheiben b1

b2 von denen b1 unter Vermittelung

des Hebels b3 die

Nadelstange m1 der

Nadel m senkrecht zur Nahtrichtung verschiebt und b2 dieselbe seitwärts

rückt.

Die gleichfalls auf der Hauptwelle befestigte doppelte Hubscheibe c1 wirkt auf die beiden

Rollen r1

r2 des Hebelarmes c2 ein und veranlaſst

durch diesen die Bewegung der Welle c3 in der Weise, daſs der durch Arm c4 mit ihr verbundene

Kamm k die für die Stichbildung erforderliche Bewegung

erhält.

Die Feder c5 drückt die

beiden Rollen r1

r2 gegen die Hubscheibe

c1.

Die Excenter t1 und t7 bewirken in

bekannter Weise die Bewegung des Stoffschiebers t6, indem t7 den mit einem Lappen auf ihm ruhenden

Stoffschieberarm t6

hebt und das Excenter t1 unter Vermittelung der Theile t2

t3

t4

t5 den Fortschub

bewirkt.

Nähmaschine zum Aufnähen von Perlen; von G. Kirchhoff in Berlin. Das Aufnähen von Perlen mit

Hilfe der Maschine erfolgte bisher in der Weise, daſs man die Perlschnur durch

Zickzacknähte auf dem Stoff befestigte; es wurde also ein besonderer

Befestigungsfaden benutzt und abwechselnd vor und hinter der Perlschnur dieser Faden

mit dem Stoff verbunden.

Bei der in den Fig.

12 bis 17 Taf. 29 dargestellten Maschine von G.

Kirchhoff (* D. R. P. Nr. 42236 vom 5. Juni 1887) wird nun der Perlfaden

direkt zur Stichbildung verwendet und zwar mit Hilfe einer mit nach unten

gerichtetem Haken ausgestatteten Nadel durch den Stoff geführt. Mit dieser Nadel ist

der Nadelfaden nicht immer verbunden, sondern wird von derselben beim Abwärtsgang in

Folge der Stoffverschiebung selbstthätig gefangen (Fig. 14) und nach jedem

vollendeten Stich wieder frei gegeben, um die Perle an den eben fertig gestellten

Stich gelangen zu lassen (Fig. 12).

Die Transport Vorrichtung für die Perlen (Fig. 15 bis 17) besteht im

Wesentlichen aus einem feststehenden Perlhalter h und

zwei oscillirenden Hebeln, dem Perlabtheiler a und dem

Perlschieber b, welch letzterer eine Bürste r trägt und federnd achsial verschiebbar auf der

Drehachse x sitzt. Dieser Perlschieber b ist mit den schrägen Flächen ff1 ausgerüstet und hat den Ansatz l. Der Perlabtheiler besitzt den nach hinten

gerichteten Mitnehmer k.

Die beiden Arme bh sind an ihrem Ende umgebogen und bei

ee1 V-förmig

ausgeschnitten und zwar stehen sich die Ausschnitte mit ihren offenen Seiten

gegenüber.

Die Wirkung der Transportvorrichtung ist nun folgende: Bei hoch stehender Nadel n wird der Arm b nach

links bewegt, da der Kopf V des Nadelschlittens (Fig. 15) den

Lappen l zurückdrückt. Beim Niedergang der Nadel trifft

der Nadelschlitten S gegen die schräge Fläche f und drückt den achsial verschiebbaren Arm b zuerst so weit achsial zurück, daſs derselbe an der

Nadel bei seiner später auszuführenden Schwingung vorübergehen kann. Schlieſslich

trifft bei der Niederbewegung des Schlittens S der

Knopf K der Nadelbefestigung gegen die schräge Fläche

f1 und bewirkt eine

Schwingung des Armes b nach der Seite. Derselbe gelangt

somit in die in Fig. 16 gezeigte Stellung. Bei dieser Schwingung nimmt der Arm b mittels des Mitnehmers h

den Arm a mit nach rechts.

Durch dieses Ausschwingen der Arme a und b ist erstens die Perle β,

welche zwischen dem feststehenden Arm h und dem

Abtheiler a stand und gehalten wurde, nach unten hin

von h frei geworden, und zweitens ist der Faden aus dem

Einschnitt e1 des Armes

b herausgeschlüpft, so daſs die Perle β sich frei nach unten bewegen und unter den Einschnitt

e1 gelangen

kann.

Beim Hochgehen der Nadel n erfolgt dann nach der

Freigabe des Perlfadens gleichzeitig das wieder nach links Schwingen des Armes b (mittels des Armes l,

der Hebel a folgt durch die Fadenspannung) und die

Bürste r führt dabei die Perle β an der Nadel vorbei und hält sie in der Stellung Fig. 15. Damit ist ein

Stich vollendet und der Vorgang beginnt von Neuem.

H. G.

Tafeln