| Titel: | F. J. Rowan's Werkzeugmaschinen mit elektrischem Betrieb. |

| Autor: | Pregél |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 582 |

| Download: | XML |

F. J. Rowan's Werkzeugmaschinen mit elektrischem

Betrieb.

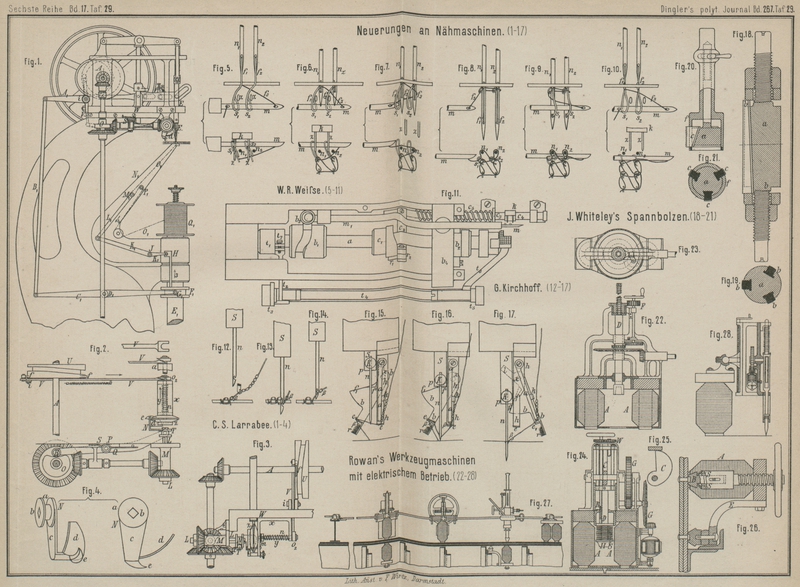

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Rowan's Werkzeugmaschinen mit elektrischem Betrieb.

Beachtenswerth sind die Versuche F. J. Rowan's, gewisse

Werkzeugmaschinen mit elektrischer Kraft zu treiben (vgl. 1867 265 332). Es wäre viel erreicht, wenn es möglich würde, für einzelne

Arbeitsmaschinen, wie Bohr-, Niet- und Stemmmaschinen beim Schiffsbau, den durch die

räumliche Ausdehnung des Gegenstandes bedingten Mangel an Wiederhalt bezieh.

Angriffspunkten für die Befestigung des Werkzeuges in einfacher Weise zu umgehen.

Beim mechanischen Bohrbetrieb an Ort und Stelle an der Schiffswand bietet die

Anbringung der Bohrmaschine (vgl. Berrier-Fontaine 1887

264 * 543. 266 282) schon

aus dem Grunde weniger Schwierigkeiten, weil der Bohrdruck nicht zu groſs und offene

Löcher für das Durchziehen von Spannschrauben mehr oder weniger stets vorhanden

sind. Anders und weit umständlicher gestaltet sich das Nieten mittels Kraftbetrieb,

mögen Druckwasser- oder Preſsluft-Nietmaschinen (vgl. 1887 265 * 492. 266 * 259) hierbei angewendet

werden. F. J. Rowan befestigt nach Scientific American vom 3. September 1887 mittels zwei

oder vier Elektromagneten den Maschinenrahmen an beliebiger Stelle der Auſsenwand

des Schiffskörpers, verlegt denselben nach bewirktem Stromschluſs an ein anderes

Arbeitsfeld und betreibt schlieſslich das Werkzeug durch eine kleine Dynamomaschine,

wodurch die hindernden Rohrleitungen für das Druckwasser ganz in Wegfall kommen.

So wurde wiederholt versuchsweise beim Bau des Dampfschiffes Pukaki eine Bohrmaschine (Fig. 22 und 23 Taf. 29)

verwendet, die mit einer elektrischen Triebkraft von ¾ in 1¾ Minuten und in

volles Eisen ein Loch von 25mm Durchmesser bei

37mm Tiefe bohrt, wobei ein Theil dieser Kraft

noch zur Bethätigung der Ankermagnete A gebraucht wird.

Durch die Schalt- und Mutterräder F wird mittels der

Spindelhülse die Bohrspindel D gesteuert, während bei

Gewindeschneidmaschinen dieselbe eine freie Beweglichkeit in der Achsrichtung

erhält, wodurch sowohl die obere Spindelhülse als auch die Steuerräder in Wegfall

kommen.

Mit einer vielfachen Bohrmaschine (vgl. 1887 264 * 431),

welche durch eine Immisch-Dynamo betrieben ist, wird

mittels 0,6 elektrischer Triebkraft in 1¾ Minuten und in volles Eisenblech

ein Loch von 17mm Durchmesser bei 20mm Tiefe gebohrt. Der Bohrmaschinenrahmen wird

durch die elektromagnetische Kraft von vier Ankern an die Schiffswand angehalten,

die darauf stellbaren Bohrvorrichtungen von einer gemeinschaftlichen Welle mittels

Schraubenräder betrieben und durch eine Schneckenwelle gesteuert. Ein Stirnräderpaar

stellt die Verbindung mit der elektrischen Kraftmaschine her.

Beim mechanischen Nieten ist die eigentliche Nietmaschine am Auſsenbord, der selbständige

Gegenhalter an der Innenwand des Schiffsbelages derart angestellt, daſs die

Ankerpole der Elektromagnete wechselseitig gerade gegenüberstehen, was eine

Verstärkung der Anziehung hervorbringen soll; trotzdem dürften hierbei bloſs

Nietmaschinen mit Hammerwirkung zu verwenden sein.

Eine solche Nietmaschine ist in Fig. 24 Taf. 29

dargestellt, welche mittels ½ in einer Minute 100 bis 150 Schläge ausführt,

so daſs annähernd 14 bis 20mk Effect auf einen

Schlag entfällt, eine Wirkung, welche jene eines 3k schweren Handhammers übertrifft und mit der man im Stande ist, 6 Nieten

in einer Minute zu schlieſsen. Vermöge der Ankermagnete AA haftet das Nietmaschinengestell an der Auſsenwand des Schiffsbleches.

Der an der Führungsstange angebrachte Nietstempel H

wird durch eine kräftige Spiralfeder S niedergetrieben

und durch den kreisenden Daumen C (Fig. 25) gehoben, während

der Hub durch die stellbare Druckscheibe D mittels

zweier durch Räder W verbundenen Stellspindeln R geregelt wird. Zwei übersetzende Räderpaare GG verbinden die Hammerwelle mit der elektrischen

Kraftmaschine.

Der Gegenhalter dieser Nietmaschine (Fig. 26 Taf. 29) besteht

aus einem Querstück, an welchem die Anker angesetzt sind und durch welches die

Stellspindel geht. Zwischen Setzstock B und

Stellspindel ist noch eine Bufferfeder S eingeschaltet.

Ein Arm E gibt dem Ganzen besseren Halt.

Der Schiffbauer William Denny hat nach dem Vorgange von

John McMillan in Dumbarton (seit 1876) die

sämmtlichen, nunmehr mit Elektricität betriebenen Arbeitsmaschinen, Niethämmer-,

Stemm- und Bohrmaschinen (Fig. 27 Taf. 29) auf

Führungen angeordnet, welche in gewissem Abstande parallel zur Schiffswand befestigt

sind. In Fig.

28 Taf. 29 ist eine Stemmmaschine dargestellt, welche ähnliche

Einrichtungen, wie die vorbeschriebene Nietmaschine, zeigt.

Pregél.

Tafeln