| Titel: | Theisen's Oberflächen-Condensator mit Verdunstungskühlung. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 586 |

| Download: | XML |

Theisen's Oberflächen-Condensator mit

Verdunstungskühlung.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Theisen's Oberflächen-Condensator mit

Verdunstungskühlung.

Ueber diesen, im Walzwerke von L. Mannstädt und Comp. in

Kalk bei Köln aufgestellten Oberflächen-Condensator macht Julius v. Hauer in der Oesterreichischen

Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1888 Nr. 6 * S. 65, folgende

Mittheilung:

Die Anwendung einer erfolgreichen Condensation scheitert bekanntlich häufig daran,

daſs die erforderliche Wassermenge, welche mindestens das 20- bis 25fache des

Speisewassers beträgt, nicht zur Verfügung steht. Ist man im Stande, das zur

Condensation dienende Wasser genügend zu kühlen, so kann dasselbe wiederum verwendet

werden. Mitunter wird dies durch groſse offene Bassins erreicht, welchen das Wasser

des Condensators behufs Abkühlung zugeleitet wird.

Bei Theisen's Apparat wird dem Wasser durch Luftkühlung so viel Wärme entzogen, daſs dasselbe

fortwährend eine gute Condensation bewirkt. Sind mehrere Dampfmaschinen vorhanden,

so wird für den gesammten abgeblasenen Dampf zweckmäſsig ein gemeinschaftlicher

Apparat verwendet.

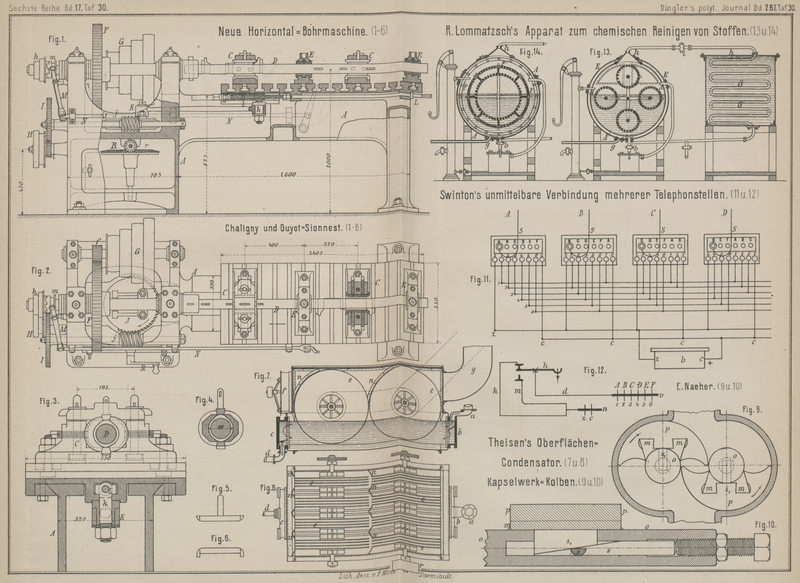

Fig. 7 Taf. 30

zeigt den Längsschnitt, Fig. 8 den Grundriſs eines

Theisen'schen Condensators. Den Träger des Ganzen

bildet ein allseitig geschlossener Behälter aus Blech, dessen unterer Theil mehrere

Gruppen von horizontalen Röhren aus Messing enthält, welche den Dampf aufnehmen und

condensiren.

Der von den Maschinen durch das Rohr a zutretende Dampf

gelangt in den Kasten b, circulirt durch die erwähnten,

von Wasser umgebenen Condensationsröhren zwischen den Kästen b und c hin und her und wird dabei

niedergeschlagen:, das gebildete Wasser strömt durch das Rohr d zur Luftpumpe, welche, da der Dampf nahezu

vollständig condensirt ist, fast nur Wasser und die vom Abblasedampf mitgeführte

Luft zu saugen hat und beides in einen Behälter schafft, aus welchem oben die Luft

entweicht und das Wasser durch die Speisepumpe in die Kessel gedrückt wird. Auf

diese Weise wird stets dieselbe Wassermenge erst im Kessel verdampft, dann von der

Maschine verbraucht, im Apparate condensirt und endlich wieder dem Kessel zugeführt.

Der Speisewasserverbrauch ist daher nahe gleich Null.

Die Abkühlung des Wassers, welches den unteren Theil des Blechbehälters erfüllt und

die Condensationsröhren umgibt, erfolgt durch Scheiben e aus Blech, welche in Gruppen zu je vieren auf je zwei Wellen angeordnet

sind, mit der unteren Hälfte zwischen den Condensationskörpern in das Wasser tauchen

und langsam rotiren. Dieselben erhalten ihre Bewegung von der Riemenscheibe r, die eine Welle treibt, deren Drehung durch eine

endlose Kette an die zweite Welle übertragen wird.

Am Stirnende des Behälters sind zwei Schraubenventilatoren f angeordnet, welche in den Behälter einen Luftstrom treiben, der durch

gekrümmte Blechmäntel n zwischen die oberen Hälften der

Scheiben e geleitet wird und sodann durch den Schlot

g ins Freie entweicht. Dieser Luftstrom bewirkt

eine Abkühlung der Scheiben, welche stets mit einer verdunstenden Schicht

mitgenommener Feuchtigkeit bedeckt sind; die Scheiben entziehen dem Wasser im

Behälter beständig so viel Wärme, daſs die Condensation vollständig eintritt.

Nach dem Gesagten ist bloſs die Wassermenge, welche mit der Luft durch den Schlot

entweicht, als Verbrauch an Condensationswasser anzusehen. Bei feuchter Luft ist die

Aufnahmefähigkeit geringer, jedoch leidet dadurch die Condensation nicht, weil die

Luft den Scheiben doch stets die genügende Wärmemenge entzieht.

Unter günstigen Umständen, d.h. bei sehr feuchter Luft soll die verdunstete Menge

beträchtlich kleiner sein als die gleichzeitig in den Condensationsräumen gebildete

Wassermenge, welche in die Kessel gelangt. Diese letztere Menge stimmt aber mit dem

Wasserverbrauch einer Auspuffmaschine, d.h. einer solchen ohne Condensation. Der

Speisewasserverbrauch ist darauf nahe gleich Null, der Verbrauch an

Condensationswasser kleiner als der an Speisewasser für eine Auspuffmaschine. So

ergibt sich das überraschende Resultat, daſs der ganze Wasserverbrauch bei Anwendung

des Theisen'schen Apparates unter günstigen Umständen

kleiner wird als bei einer Auspuffmaschine, wie es sich im Mannstädt'schen Werke thatsächlich herausgestellt haben soll.

Weitere Vortheile der Einrichtung sind, daſs für die Speisung der Dampfkessel sehr

reines Wasser, welches keinen Kesselstein bildet, gewonnen wird, daſs der Apparat

auch für die gröſsten Leistungen ausführbar ist, daſs er ein gutes Vacuum erzielt,

endlich daſs auch unreines Wasser zur Kühlung verwendet werden kann, da das

Kühlwasser von dem zur Speisung dienenden getrennt bleibt und der Apparat leicht zu

reinigen ist.

Um die Condensationskörper auch innen reinigen zu können, sind Oeffnungen mit Deckeln

in den Kästen b, c angebracht. Sollte man die Speisung

des Kessels durch das aus dem Maschinendampf condensirte Wasser für nachtheilig

halten, so kann man sich mit der Condensation begnügen und die Kessel mit frischem

Wasser speisen, wobei allerdings mehr an Wärme verloren geht.

In L. Mannstädt's Walzwerk in Kalk bei Köln ist der

Apparat für Maschinen von zusammen 470 im Betriebe. In dem

Dampfzuleitungsrohr a war mittels Vacuummeter ein

Vacuum von 0m,6, mithin eine Spannung von

\frac{0,16}{0,76}=0^{at},21 zu beobachten. Zeitweise erhöht

sich diese Ziffer bis auf 0m,65. Dabei ist jedoch

zu bemerken, daſs die Maschinen weit von einander liegen und die Leitung, welche den

Dampf zum Condensator

führt, mehr als 200m Länge besitzt. Bei den

Erschütterungen, welche der Walzwerksbetrieb verursacht, läſst sich die Leitung

nicht vollkommen dicht halten und wird daher durch Eindringen von Luft das Vacuum,

welches sich sonst günstiger gestalten würde, nicht unbedeutend vermindert.

Aus dem genannten Grunde muſste auch die Luftpumpe, sowie die zu deren Betrieb

dienende Dampfmaschine gröſsere Dimensionen erhalten, als sonst nöthig gewesen wäre.

Diese Dampfmaschine, welche nebstdem die Ventilatoren und die Kühlscheiben in Gang

setzt, entwickelt bei 4at eine effective Leistung

von 17 .

Die zum Betriebe der Condensation erforderliche Arbeit beträgt daher nur

\frac{17}{470}\,100=3,6 Proc. der Gesammtleistung von 470

der Maschinen des Walzwerkes, welche Ziffer sich unter günstigeren

Verhältnissen auf 3 Proc. reduciren dürfte, während der Gewinn an Leistung durch die

Condensation augenscheinlich ein weit höherer ist. Bei 0at,2 Condensationsspannung wird nämlich die Spannung des verbrauchten

Dampfes um 0at,8 vermindert, mithin der wirksame

Druck, wenn die Maschinen mit voller Füllung arbeiten, also im ungünstigsten Falle,

bei 3at Admissionsspannung um

\frac{0,8}{3}\,100=26,6 Proc., also die Leistung der Maschine

um wenigstens 20 bis 25 Proc. erhöht.

In der That geben L. Mannstädt und Comp. an, daſs durch

die Verwendung des Apparates bei ihren Maschinen, die früher ohne Condensation

arbeiteten, monatlich 1350 M. an Kohle, dann 170 bis 180 M. an Chemikalien für

Reinigung der Speisewässer erspart wurden.

Der Preis der Anlagen wird folgendermaſsen berechnet. Für jedes Liter für die Stunde

zu condensirenden, d.h. von den Maschinen benöthigten Speisewassers ist 1/65qm Condensationsfläche nothwendig. Ist also L die in der Stunde erforderliche Zahl Liter

Speisewasser, so wird die Condensationsfläche gleich \frac{L}{65}

qm.

Für 1qm Condensationsfläche aber werden 250 M.

berechnet, daher der Preis der Anlage gleich

250\,.\,\frac{L}{65}=3,85

L Mark beträgt. Erfordert 1 12l Wasser in der Stunde und haben die Maschinen,

für welche der Apparat bestimmt ist, zusammen n

Pferdekraft, so wird L = 12n, und es stellen sich daher die Kosten der Anlage auf rund

3,85 . 12n +46n Mark,

z.B. für Maschinen mit zusammen 470 auf 46,474 =

21600 M.

Tafeln