| Titel: | Ueber Swinton's Mikrophon und Telephon nebst unmittelbaren Schaltung zur Verbindung mehrerer Telephonstellen unter einander. |

| Fundstelle: | Band 267, Jahrgang 1888, S. 589 |

| Download: | XML |

Ueber Swinton's Mikrophon und Telephon nebst

unmittelbaren Schaltung zur Verbindung mehrerer Telephonstellen unter

einander.

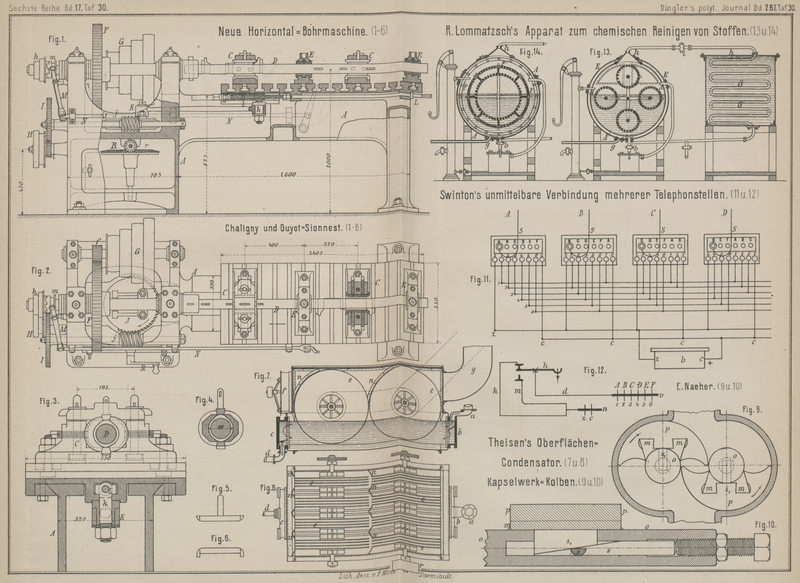

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Swinton's Telephonverbindung.

In den Industries vom 20. Januar 1888 * S. 67 werden

einige Mittheilungen über eine von der Equitable Telephone

Association in London angewendete Anordnung gemacht, welche gestattet, eine

beliebige Anzahl von Sprechstellen nach Bedarf unmittelbar unter einander zu

verbinden, ohne Mitwirkung einer Vermittelungsstelle oder Centralen. Da sich dabei

zwei Leitungen mehr als Sprechstellen nöthig machen und jede Leitung zu sämmtlichen

Sprechstellen laufen muſs, so empfiehlt sich diese Anordnung nur für Telephonanlagen

innerhalb gröſserer Gebäude und Gehöfte.

Wie gewöhnlich ist in jeder Sprechstelle ein selbstthätiger Umschalter vorhanden;

hängt an dessen Haken das Telephon, so soll die Rufklingel, wird es abgehängt, so

soll es selbst nebst dem Mikrophon zwischen die beiden Contacte eines Stöpsels

eingeschaltet sein, der das Ende einer biegsamen, 2 Leiter enthaltenden Schnur

bildet (Fig.

11 Taf. 30). Es wird also der eine Leiter mit der Achse des Umschalters,

der andere mit den beiden Contactschrauben des Umschalterhebels verbunden werden

müssen, in die eine der letzteren beiden Verbindungen aber die Klingel, in die

andere Telephon und Mikrophon einzuschalten sein. Das Mikrophon und die Batterie b wird für gewöhnlich einfach in die Telephonleitung

selbst eingeschaltet, also kein Inductor benutzt; will man jedoch mit

Inductionsströmen arbeiten, so formt man gleich den Telephonelektromagnet mit zum

Inductor um, indem man ihm einen weichen Eisenkern gibt, den der Batteriestrom nur

in einer primären Rolle durchläuft, während die secundäre in die Leitung

eingeschaltet wird.

Der Stöpsel steckt für gewöhnlich im ersten Loche eines

Umschalterkästchens, das mit dem Buchstaben der Sprechstelle bezeichnet ist; für

jede andere Sprechstelle ist ebenfalls ein Loch vorhanden und mit dem Buchstaben

derselben bezeichnet. Unter den Buchstaben A, B, C...

befinden sich die Klemmschrauben 1, 2, 3..., an denen

überall die Leitungen 1, 2, 3... angelegt sind; links

und rechts ist noch eine Klemme vorhanden, die mit z

bezieh. c bezeichnet ist und mit je einem Pole der

Batterie b verbunden wird. Die Verbindungen im Inneren

des Kästchens sind a. a. O. nicht angegeben, doch läſst sich auf die weitere

Anordnung aus den beabsichtigten Vorgängen schlieſsen. Hiernach dürften in jedem

Stöpselloche 2 Contacte vorhanden sein, und der eine derselben mit der unter diesem

Loche befindlichen Klemme in Verbindung stehen, während die Klemme c mit dem zweiten Contacte im ersten Loche, die Klemme

z dagegen mit dem zweiten Contacte in allen übrigen

Löchern verbunden ist.

Fig. 11 zeigt

die Anordnung für 6 Stellen. Will z.B. A mit D sprechen, so nimmt er sein Telephon vom Haken, zieht

den Stöpsel aus dem Loche A. und steckt ihn in das Loch

D; sofort beginnt die Klingel in D zu läuten und A vernimmt

dies aus dem Rasseln seines Telephons, in dem sich die Selbstunterbrechungen des

Stromes in der Klingel hörbar machen. Nimmt D sein

Telephon vom Haken, so schweigt das Telephon bei A und

A weiſs, daſs er nun mit D zu sprechen beginnen kann. Der Strom der Batterie b geht jetzt vom positiven Pole der Batterie b in c nach D, daselbst durch den Stöpsel im Loche D, durch Telephon und Mikrophon zum Stöpsel zurück, im

Drahte 4 nach A, hier zum

Stöpsel im Loche D, durch Telephon und Mikrophon, zum

Stöpsel zurück und von der Klemme 4 im Drahte z zum negativen Pole der Batterie. Am Ende des

Gespräches steckt A seinen Stöpsel wieder ins Loch A und hängt das Mikrophon an. Würde während des

Gespräches eine andere Stelle, z.B. B, die Stelle A oder D rufen, so bleibt

ihr Telephon still, und sie erfährt hieraus, daſs zur Zeit diese Stelle ein Gespräch

führt.

Will eine Stelle, z.B. der Geschäftsleiter, zwar rufen können, aber sich von den

anderen nicht rufen lassen, so braucht sie nur ihren Stöpsel nicht in das erste Loch

einzustecken.

Es würde in mancher Beziehung von Vortheil sein, wenn die Stöpsel mit zwei Contacten

und die Löcher mit zwei Contacten und vor Allem die Leitungsschnuren mit zwei

Leitern entbehrlich wären. Es wird daher nicht überflüssig sein, eine Umgestaltung

der Anordnung Swinton's anzugeben, bei der diese Theile

nicht nöthig sind, sondern alle Verbindungsdrähte fest liegen, nur zwei

gewöhnliche Stöpselumschalter gebraucht werden, die für alle Stellen völlig, selbst

in der Bezeichnung, übereinstimmen können. Der eine Umschalter erhält eine

Langschiene v (Fig. 12 Taf. 30) und so

viel Querschienen A, B, C... als Stellen vorhanden

sind; A wird mit Leitung 1,

B mit 2 u.s.w. verbunden, v durch d mit der Achse

des Umschalterhebels h; der massive Stöpsel steckt für

gewöhnlich in dem Loche, dessen Buchstabe mit dem der Stelle übereinstimmt. Der

zweite Umschalter erhält eine Langschiene n und zwei

Querschienen z und c, die

mit den Leitungen z und c

und den beiden Batteriepolen verbunden sind, wie in Fig. 11; der Stöpsel

steckt für gewöhnlich im Loche c, und n ist durch m und h mit den beiden Contacten des Umschalthebels h verbunden; in k liegt

die Klingel, in m dagegen das Telephon und das

Mikrophon. Will A mit D

sprechen, so steckt er seinen Stöpsel aus A ins Loch

D und aus c ins Loch

z; die Vorgänge sind ganz wie bei Swinton's Anordnung.

Die Equitable Telephone Association benutzt die für A. A. Campbell Swinton in England patentirten Apparate.

Das Mikrophon enthält nach Iron vom 17. Juni 1887 und

Telegraphic Journal, 1887 Bd. 20 * S. 542, Bd. 21

S. 269, in einem schweren Bleirahmen eine Anzahl an Platindrähten aufgehängter

dünner Kohlenstäbe, welche unter einem regulirbaren Winkel auf einem isolirten

dickeren wagerechten Kohlenstabe ruhen; die Oberfläche des letzteren ist zum Theil

elektrisch verkupfert, damit die Zuleitungsdrähte guten Contact mit ihm machen; das

Ganze hängt 38mm von der Rückwand an zwei

Kautschukstäben, welche alle Schwingungen vom Holzwerke auffangen. Man spricht

unmittelbar gegen die Kohlenstäbe selbst. Das Telephon ist eine dünne schwingende

Platte aus vulkanisirtem Faserstoff, in deren Mitte sich eine verzinnte Eisenscheibe

von der Dicke eines Schillings befindet. Für kurze Fernen wird eine billigere Sorte

der Apparate (vgl. Telegraphic Journal, 1887 Bd. 21 *

S. 467) verwendet. In einer dritten Form der Ausführung sind die Apparate

tragbar.

Tafeln