| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

266 S. 1.)

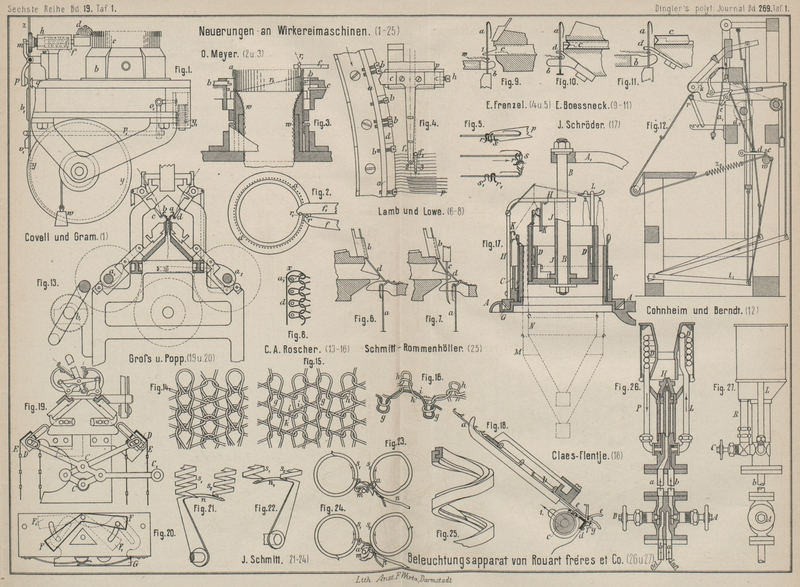

Mit Abbildungen auf Tafel

1.

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Die im verflossenen Halbjahre bekannt gewordenen Erfindungen in der Wirkerei beziehen

sich in drei Fällen auf runde, in zweien auf flache Kulirstühle, in zwei Fällen auf

Kettenstühle und in sechs solchen auf Strickmaschinen; es zeigt sich also noch immer

das lebhafte Bestreben, die kleinen, leicht zu handhabenden Wirkmaschinen

vorzugsweise weiter zu vervollkommnen, welche man mit dem Namen Strickmaschinen

bezeichnet. In vielen Fällen ist freilich der letztere Name nicht ganz geeignet,

denn es wäre wohl angezeigt, nur diejenigen Wirkereimaschinen Strickmaschinen zu

nennen, welche die Maschenbildung und die Vollendung der Gebrauchsgegenstände nach

Art des Handstrickens vornehmen, welche also die Maschen einzeln bilden, indem sie

die neuen Schleifen durch die alten Maschen hindurchziehen und welche ferner die

Gegenstände thunlichst fertig zum Gebrauche liefern. Es ist nothwendig, diese

Erklärung festzuhalten, da wir sonst leicht unser Wort „Wirken“ überhaupt

verlieren könnten und im gewerblichen oder Fabrikationsverkehre die Wortarmuth

sicher nicht zur Deutlichkeit beiträgt. Enthält doch z.B. die Liste des Kaiserl.

Patentamtes nicht das Wort „Wirkmaschinen“, sondern dasjenige

„Strickmaschinen“ an Stelle des ersteren – es ist aber sicher, daſs

Wirkmaschinen seit etwa drei Jahrhunderten und Strickmaschinen seit nahezu drei

Jahrzehnten bestehen und daſs die letzteren aus den ersteren hervorgegangen sind,

also auch in ihnen eingeschlossen liegen.

Nach der oben angedeuteten Reihenfolge kommen also zunächst an Rundkulirstühlen

folgende Neuerungen vor: Ein Verfahren und eine Einrichtung

zur Herstellung schlauchförmiger Wirkwaare von wachsender oder abnehmender

Weite von Edgar Covell und Elisha Gram in Laconia, New Hampsh., Nordamerika (*D.

R. P. Nr. 42149 vom 21. Juni 1887), ist in Bezug auf das Verfahren thatsächlich

nicht eine Neuheit, denn dasselbe besteht einfach darin, die schlauchförmige Waare

locker zu arbeiten, um den Schlauch weit, und sie fester zu arbeiten, um ihn enger

zu erhalten. Das ist eine

längst bekannte Erfahrung, sie ist auch vorübergehend dazu benutzt worden, um

Strumpflängen oben etwas weiter als unten, folglich mit ungefähr richtiger Form des

Oberlängens und der Wade herzustellen. Das soll durch die Vorlage auch geschehen und

der Stuhl enthält zum Zwecke der regelmäſsigen Veränderungen die in Fig. 1 Taf. 1 angedeutete

Vorrichtung: Der englische Rundkopf b mit den lothrecht

stehenden gewöhnlichen Hakennadeln c hat das bekannte

Kulirrad d, dessen Tragbolzen f wagerecht verschiebbar in seinem Tragarme h

liegt und von einer Spiralfeder nach innen, also vom Stuhle c ab, durch einen Hebel pm aber nach auſsen

gegen den Stuhl hin getrieben wird, wenn das zwischen p

und dem Gestellarme q hindurchlaufende Musterband z die Erhöhungen b1 an die Stelle qp

bringt, welche p nach links hin abdrängen und m nach rechts treiben, so daſs das Kulirrad d tiefer zwischen die Stuhlnadeln c eintritt und längere Schleifen, also lockere Waare

herstellt. Nimmt die Erhöhung b1 ab, so geht auch d

weniger tief in den Nadelkreis hinein und die Waare wird stetig fester. Das

Musterband z ist oben mit der empor gehenden Waare

verbunden und unten um eine Scheibe y gelegt, an

welcher es mit dem Fallgewicht w gespannt erhalten

wird; es trägt, neben b1 liegend, Erhöhungen v1 welche zu geeigneter Zeit durch p1

o1 eine Feder y1 auslösen, so daſs

diese den Treibriemen des Stuhles verschiebt und den Stuhl still stellt.

Für englische Rundstühle ist ferner verwendbar das Verfahren

und die Einrichtung zur Herstellung von Ringelwaaren von Emil und Oswald Meyer in

Chemnitz (*D. R. P. Nr. 40151 vom 12. Oktober 1886). Es ist dabei zunächst nur an

zweifarbige Ringelwaare gedacht und das Abschneiden des nicht arbeitenden Fadens in

folgender Weise vermieden worden: Der Stuhl hat, wie Fig. 3 Taf. 1 zeigt,

einzeln bewegliche Spitzennadeln o, Platinen b und Pressenstäbchen c,

er ist hohl und die Waare w wird innen nach unten

abgezogen. Die beiden Führerschienen ff1 (Fig. 2 und 3) mit den Fadenröhrchen

r, r1 sind

horizontal verschiebbar, ein Führer mit dem arbeitenden Faden (r in Fig. 2) steht auſserhalb

des Nadelkreises und der andere mit dem ruhenden Faden, r1 (Fig. 2 und 3), steht innerhalb dieses

Kreises a. Damit wird es möglich, den Nadelkreis mit

der daran hängenden Waare zu drehen und doch den ruhenden Faden r1 an der Waare zu

belassen, mit welcher er einfach auch im Kreise herumgeht und nur ein wenig

zusammengedreht wird. Der Färb Wechsel erfolgt in der Weise, daſs ein geeigneter

Zählapparat den Fadenführer f mit r nach innen und den anderen f1 mit r1 nach auſsen schiebt; sie werden jedoch dabei

zugleich um eine Nadel seitlich bewegt, so daſs sie auf eine Stuhlnadel beide ihren

Faden legen und diese Nadel also eine doppelte oder plattirte Masche erhält, behufs

fester Verbindung des Endes von einem Farbringe mit dem Anfange vom anderen. Diese

Einrichtung mag für zwei Fäden möglich und verwendbar sein, für mehrere aber erscheint

sie kaum als ausführbar.

Am französischen Rundstuhle hat Ernst Frenzel in

Dittersdorf bei Chemnitz die in Fig. 4 und 5 Taf. 1 gezeichnete Vorrichtung zur Herstellung plattirt gemusterter

Wirkwaare angebracht (*D. R. P. Nr. 42357 vom 17. April 1887), welche in

folgender Weise wirkt: Werden durch eine Platine p zwei

Fäden r und s (Fig. 5) zu

Schleifen zwischen die Nadeln eingedrückt, so liegt in der aus dieser Doppelschleife

entstehenden Masche rs derjenige Faden r auf der Waarenvorderseite oben auf, welcher auf die

Nadel am weitesten nach hinten gelegt worden ist. Ist r

ein rother und s ein schwarzer Faden, so entsteht also

bei der Schleifenlage rs rothe Waare und bei der

Schleifenlage s1

r1 schwarz aussehende

Waare. Der eine Faden s wird den Nadeln von einem

unbeweglichen Führer f2

(Fig. 4)

zugeführt, welcher über f1 liegt und oben am Stuhle befestigt ist; der andere Faden r aber kommt von einem Führer f1 welcher an dem in der Nadelrichtung

verschiebbaren Schieber c befestigt ist. Dieser

Schieber wird durch eine unter ihm befindliche Feder immer nach links gezogen, zum

Anstoſse der Schraube h an die Kante p, in welcher Stellung der Führer f1 in der gezeichneten

Lage 2 sich befindet, so daſs roth aussehende Maschen

rs entstehen. Die Deckplatten d des Nadelkranzes enthalten aber einen Reifen a mit Schrauben b, durch

welche der Schieber c nach rechts verschoben wird, so

daſs fa vor f2

, also etwa bei 3 liegt

und nun die schwarz aussehenden Maschen s1

r1 entstehen. Durch die

Vertheilung der Schrauben b im Umfange des Stuhles wird

es also möglich, in einer Reihe abwechselnd etliche Maschen roth und andere schwarz

aussehend herzustellen. Aus diesen Reihenstücken ist aber schlieſslich in der Längs-

und Breitrichtung der Waare ein Farbmuster zusammenzusetzen.

Die flachen Kulirstühle weisen zwei Neuerungen auf, mit welchen man wohl eine

Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit angestrebt hat. Der Cottonwirkstuhl mit Vorrichtung zur Randmaschenbildung von Lamb und Löwe in

Nottingham (*D. R. P. Nr. 42358 vom 4. Mai 1887) benutzt die Decker der

Mindermaschine zur Erreichung einer richtigen Fadenlage auf sämmtlichen Nadeln in

folgender Weise: Nach dem Abschlagen einer Maschenreihe (Fig. 6 Taf. 1) müssen die

Nadeln a zunächst wieder gehoben werden, ehe der

Fadenführer b den Faden zur neuen Reihe auf sie legt.

Eilt nun doch dieser Führer etwas vor, so daſs er schon zur Seite fortgeht, bevor

die Nadeln genügend hoch gestiegen sind, so kann es vorkommen, daſs er den Faden

über den Kopf der Randnadel a1 hinweg zieht, anstatt ihn auf diese Nadel zu legen. Dann erhält, wie

Fig. 8 in

punktirter Linie zeigt, diese Randnadel keine neue Masche und die alte fällt von ihr

ab. Zur Verhütung dieses Uebelstandes hat man nun Einrichtung dahin getroffen, daſs

beim Abschlagen der Waare die Decker c sich senken

(Fig. 7),

so daſs der Faden um die

erste Decknadel c herum gelegt wird (Fig. 8 in x), wenn die Stuhlnadel noch nicht in richtiger Höhe

steht. Ist letztere Stellung erreicht, so hebt sich der Decker c und übergibt den Faden unmittelbar der Stuhlnadel a.

Flacher Kulirwirkstuhl mit besonderem Einschlieſskamm

von Ernst Boeſsneck in Chemnitz (*D. R. P. Nr. 41090

vom 9. November 1886). Wenn auf den Stuhlnadeln a (Fig. 9 Taf. 1)

eine neue Maschenreihe vorbereitet werden soll, so muſs die alte Waare w zwischen den Abschlagzähnen b und den Platinen c eingeschlossen gehalten

werden. Die Verwendung der Platinen zu diesem Zwecke bedingt für dieselben eine

besondere Bewegung, und eine gröſsere Breite und deshalb wieder für die Nadeln

gröſsere Länge und längeren Weg. Zur Erhöhung der Geschwindigkeit ist indessen

gerade die Verminderung in der Ausdehnung aller dieser Stücke erforderlich und man

hat deshalb den Platinen nicht den vorspringenden Theil 1 (Fig.

9), sondern die Form von Fig. 10 und 11 gegeben und

einen besonderen Einschlieſskamm d angebracht, welcher

entweder mit dem Abschlagkamme b verbunden (Fig. 10) oder

getrennt von diesem an der Platinenschiene befestigt ist (Fig. 11).

Die Verbesserungen, welche an Kettenstühlen getroffen worden sind, betreffen eine

Construction zur Verwendung eines sonst im Allgemeinen schon bekannten Verfahrens

und ein Verfahren zur Herstellung einer neuen Fangkettenwaare. Der Kettenvirkstuhl für flache Waare von Cohnheim und Berndt in Berlin (*D. R. P. Nr. 42735 vom

31. August 1887) enthält, als Handstuhl ausgeführt, eine Verbindung des

Pressentrittes t1 (Fig. 12 Taf.

1) mit dem Spannkreuze r der Kettenfäden k, und der Arbeiter hat diesen Tritt t1 während des Pressens

einer Reihe niederzudrücken, wobei er zugleich durch Wenden der Welle w mittels der Spiralfeder z2 einen elastischen Zug auf die

Spannrolle r und die Kettenfäden ausübt, so daſs diese

die entstehenden Maschen straff anspannen und dichte oder feste Waare herstellen.

Die Wendewelle w wird auch durch Bolzen c und Arm d in der Lage

erhalten, in welcher sie diese stärkere Spannung auf die Kettenfäden ausübt, bis bei

dem Einschlieſsen der Waare der nach hinten bewegte Stangenarm a1 an den Hebel e stöſst, diesen wendet und durch d3 den Arm d hebt, so daſs die Welle w mit dem Bolzen c sich nach links wenden und

den Zug auf die Spannrolle aufheben kann. Die Kettenfäden liegen also nun locker,

denn es beginnt nun das Legen derselben auf die Stuhlnadeln, während welcher Zeit

die starke Spannung schädlich ist und Fadenbruch verursacht. An mechanischen

Kettenstühlen wird dieselbe Spannungsvorrichtung durch ein Excenter der Triebwelle

zu geeigneter Zeit in Thätigkeit gebracht, so daſs auch da die Fäden während des

„Legens“ locker und während der übrigen Zeit der Reihenbildung straff

gespannt sind. Es soll ein solches Verfahren zur Herstellung dichter Waare bei

möglichster Schonung der Kettenfäden führen.

Fangkettenstuhl für Doppelkettenwaare von C. A. Roscher in Mittweida in Sachsen (*D. R. P. Nr.

42368 vom 23. Juni 1887). Auch in der Kettenwirkerei kann man Rechts- und

Rechtswaare arbeiten, wenn man zwei Nadelreihen a und

b (Fig. 13 Taf. 1) am Stuhle

verwendet. Die dadurch entstehende Waare, welche man gewöhnlich nicht Ränder–,

sondern Fangkettenwaare nennt, hat im Allgemeinen die in Fig. 14 gezeichnete

Fadenverbindung, nach welcher alle Fäden sowohl auf der Nadelreihe a, als auch auf derjenigen b Maschen bilden. Nach der neuen Anordnung des Stuhles (Fig. 13) schwingen jedoch

die Kettenmaschinen c und d nicht durch beide Stuhlnadelreihen a und

b, sondern jede dieser Maschinen gibt ihre Fäden

nur der gegenüber liegenden Nadelreihe, also c nur an

b und d nur an a. Jede Maschine und Nadelbarre bildet also ein Stück

Waare für sich, aber die Fäden von beiden kreuzen und umschlingen sich zwischen

diesen Waaren, wie Fig. 15 und 16 zeigen, so daſs in der

That nur ein Stoffstück, eine Doppelkettenwaare, entsteht. Der Stuhl hat zwei

Triebwellen a1

a2, welche durch

Excenter die Nadelbarren bewegen und von einer Kurbelwelle b1 umgedreht werden. Die Nadelbarren

werden nur je an beiden Seiten geführt, und diese zu ölenden Führungen liegen

auſserhalb der Waare, welch letztere also gegen Verunreinigung geschützt ist.

Eine interessante Neuheit ist die doppelte Rundstrickmaschine

zur gleichzeitigen Herstellung zweier schlauchförmigen Waarenstücke von Josephine Barbara Schröder in Cleveland, Ohio,

Nordamerika (*D. R. P. Nr. 42459 vom 5. April 1887). Wie Fig. 17 Taf. 1 zeigt, ist

auf einem Gestell A eine gewöhnliche Bickford-Rundstrickmaschine mit äuſserem

Schloſscylinder C aufgestellt und ein Gestellarm A1 trägt an der

festhängenden Achse B eine zweite Rundstrickmaschine

mit innerem Schloſscylinder D. Durch ein in die Zähne

G des äuſseren Schloſscylinders C eingreifendes Kegelrad mit Drehung wird C gedreht und der an C

befestigte Arm H dreht die Röhre J mit um und diese endlich nimmt den inneren

Schloſsmantel D mit fort. An dem Arme H hängen zugleich die Fadenführer K für beide Nadelreihen und am äuſseren Mantel C ist auch der Spulenträger L angeschraubt mit je einer Spule für die äuſsere und für die innere

Reihe, so daſs diese Spulen sich um die Nadelcylinder mit herumdrehen. Die Nadeln

der beiden Maschinen sind einander ganz gleich, auch die Anzahl derselben ist in

einer Maschine so groſs wie in der anderen; natürlich wird dann aber die Theilung

beider Nadelreihen sehr verschieden sein. Man läſst nun, um von beiden Maschinen

doch gleiche Waaren zu erhalten, die innere viel lockerer arbeiten als die äuſsere

und rechnet darauf, daſs die langen, eng an einander stehenden Maschen der inneren

Waare sich später breit und kurz ziehen zu ganz gleichem Aussehen mit der äuſseren

Waare. Diese Doppelmaschine würde also thatsächlich ein Paar Strümpfe von gleicher

Gröſse und sonstiger Beschaffenheit liefern, wenn man an beiden Waaren dieselben Arbeiten vornimmt. In die

ersten Anschlagreihen muſs man zwei runde Abzugkämme MN

einhängen, welche mit entsprechendem Gewicht die beiden Waarenstücke abziehen.

Eine Muster Strickmaschine von Claes und Flentje in Mühlhausen in Thüringen (*D. R. P. Nr. 42381 vom 17.

April 1887) enthält als solche selbst, d.h. also hinsichtlich des Musterarbeitens,

nicht etwas Neues, sondern nur eine Vorrichtung der Musterwalze derart, daſs die auf

letzterer etwa liegenden Musterkarten thunlichst gegen Eindrücke und Abnutzung

geschützt sind. Es werden in ihr nach bekanntem Verfahren manche der eigentlichen

Stricknadeln a (Fig. 18 Taf. 1) durch

Hilfsnadeln b empor in die Arbeitsstellung geschoben

und dieses Verschieben bewirkt die Musterwalze c nicht

direkt durch Anstoſsen ihres Umfanges an die Hilfsnadeln, sondern es ist mit der

Musterwalze eine Schiene d verbunden, welche ebenso

viele Hebel e trägt, wie Nadeln vorhanden sind und

welche Hebel durch Federn f leicht auf den Umfang von

c gedrückt werden. Auf diesem Umfang liegt nun

zunächst das Musterblatt oder die Karte und zwar in der hier dargestellten Form als

ein drehbares Rohr mit eingebohrten Löchern. Die offenen Löcher gestatten den

Hebelenden ein Einsinken und die durch Schrauben geschlossenen Löcher halten die

Hebel hoch nach oben vorstehend. Wird nun die Musterwalze in Richtung i gegen die Nadelreihe hin bewegt, so stoſsen nur die

hoch vorstehenden Hebel an die Nadeln an und schieben dieselben vor sich her,

während die eingesunkenen Hebel unter ihren Nadeln hinweg gehen. Da also nicht der

Umfang der Walze direkt, sondern die von diesem regulirten Hebel die Nadeln treffen,

so wird erstere nicht angegriffen und nicht abgenutzt. Für diejenigen Randnadeln,

von denen man beim Mindern die Maschen abgenommen hat und welche nun auſser

Thätigkeit gesetzt werden, schlägt man die Hebel e so

weit zurück, daſs sie von der Feder f im Haken g gehalten werden und nun selbst auſser Thätigkeit

gesetzt sind.

Die Buntmusterstrickmaschine von Karl Groſs in Penzing und Eduard Popp in Wien

(*D. R. P. Nr. 40482 vom 30. Juli 1886) liefert Farbmuster, welche als unterlegte

Muster in Ränderwaaren anzusehen sind. Sie enthält für jede Nadelreihe, also unter

jedem Nadelbett ein Jacquardprisma DD (Fig. 19 Taf. 1) mit

überhängenden Musterkarten, welche bei der Verschiebung der Prismen nach oben direkt

an die Nadeln stoſsen und dieselben heben. Durch das Parallelogramm C werden beide Prismen gleichzeitig gehoben, wenn der

Arbeiter den Handhebel C1 abwärts drückt. Die Karten E lassen diejenigen Nadeln, an deren Anstoſsstelle sie

durchlocht sind, unten in der Abschlagstellung liegen und heben die anderen, für

welche sie nicht durchlocht sind, bis in die Einschlieſsstellung, so daſs nur diese

gehobenen Nadeln den Faden zu Maschen verarbeiten. An den anderen, in tiefster

Stellung liegenden Nadeln wird der Faden geradlinig und straff vorübergeführt, diese

Nadeln gehen dann bei der

Arbeit der nächsten Maschenreihe über ihn hinweg, er liegt also als lange

Platinenmasche unter ihnen, genau so wie in den unterlegten Farbmustern. Man

arbeitet nun an dieser Strickmaschine einreihige Ringelwaare, d.h. man wechselt in

der Verwendung zweier verschiedenfarbigen Fäden in jeder folgenden Reihe; läſst man

dabei nur auf einer Seite der Maschine die Nadeln theilen in solche, welche gehoben

werden und andere, welche unten liegen bleiben, während auf der anderen Seite stets

alle Nadeln arbeiten, so erhält man in der Waare auf der ersten Seite Musterbilder

aus beiden Fäden zusammengesetzt, auf der anderen Waarenseite aber Querstreifen. Die

Jacquardkarten der zweiten Maschinenseite sind dann gar nicht durchlocht, sie

treiben alle Nadeln empor in die Arbeitslage. Wenn aber die Prismen DD auf beiden Maschinenseiten durchlochte Karten

enthalten, so werden beide Nadelreihen getheilt, beide stellen Musterwaare her und

jede Seite dieser Waare kann ein besonderes Musterbild erhalten. Diejenigen

Fadenstrecken, welche von keiner der beiden Nadelreihen verarbeitet worden sind,

liegen gerad gestreckt zwischen beiden Rechts- und Rechtsmaschenstäbchen des

Stoffes. Das Schloſs der Maschine enthält, wie Fig. 20 zeigt, einen

Winkel FF zum Herabziehen der jeweilig empor

geschobenen Nadeln und dieser Winkel wird durch den Schloſsschieber G, welcher am Ende des Hubes an die bekannten Riegel

stöſst, verstellt, so daſs er auch in die punktirt gezeichnete Lage F1

F1 kommen kann.

Endlich sind an der Schmitt'schen Strickmaschine mit schraubenlinigem Waarenträger

folgende Neuerungen angebracht worden: Zunächst die Einrichtung zum einseitigen Offenstricken von Johann Schmitt in Coblenz a. Rh. (*D. R. P. Nr. 41076 vom 18. April 1886),

welche darin besteht, daſs der Fadenführer n (Fig. 21 Taf.

1), d. i. die schwingende Nadel, welche die einzelnen Maschen näht, um etwa 90°

gewendet werden kann, so daſs er zu den beiden Enden der Strickspiralen oder des

Waarenträgers s1

s2 eine der

ursprünglichen fast entgegengesetzt gerichtete Lage n1 (Fig. 22) einnimmt und

folglich ein Maschennähen im umgekehrten Sinne vornimmt.

Ferner ist dieselbe Strickmaschine von demselben Erbauer, J.

Schmitt, zur Herstellung gerippter, also der Rechts- und Rechtswaare

eingerichtet worden (*D. R. P. Nr. 42015 vom 8. Januar 1887) durch Hinzufügung eines

Maschenwenders m (Fig. 23 Taf. 1) zwischen

die Enden der Strickspiralen s1

s2. Derselbe nimmt

zunächst die alte Masche a von einer Spirale ab und

hält sie entweder direkt in der Lage Fig. 23 oder umgewendet

in der Lage Fig.

24 der Nadel n zum neuen Stiche vor, so daſs

entweder eine Rechts- oder eine Linksmasche entsteht.

Endlich ist für dieselbe Schmitt'sche Strickmaschine von

J. Schmitt, J. Coblenzer und C. G. Rommenhöller die Zusammensetzung der

Strickspirale aus zwei Theilen angegeben worden (*D. R. P. Nr. 41271 vom 26.

November 1886), welche, wie Fig. 25 Taf. 1 zeigt, auf

ein Stück in einander

geschraubt worden sind und durch Umdrehung eines Theiles weiter oder enger gestellt

werden können, je nachdem die daran hängende Waare erweitert oder verengt wird.

Beide Theile liegen mit je einer Nuth und Feder in einander und die Spitze oder das

Ende des einen Theiles ist in die Nuth des anderen eingesenkt, so daſs die Maschen

ungehindert darüber hingleiten können.

G. W.

Tafeln