| Titel: | Ueber Neuerungen an Kuppelungen. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 49 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Kuppelungen.

(Patentklasse 47. Fortsetzung des Berichtes Bd.

265 S. 529.)

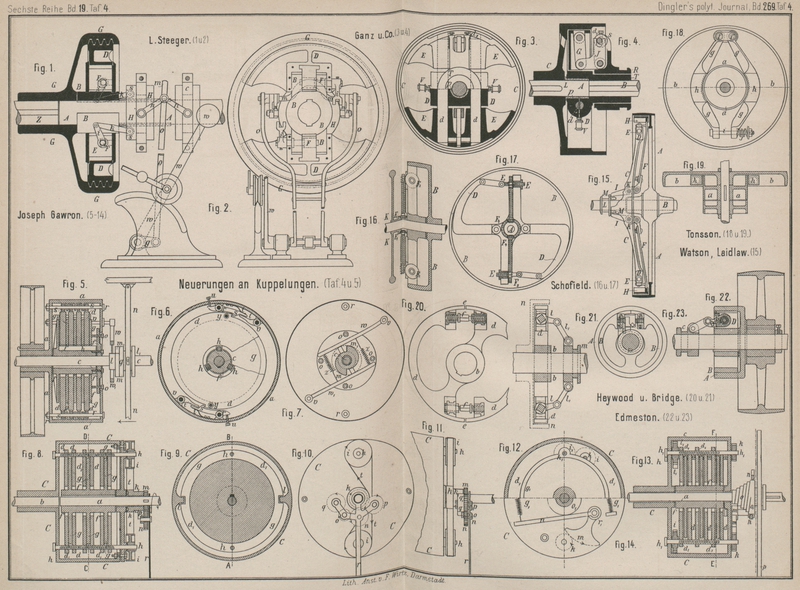

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 4.

Ueber Neuerungen an Kuppelungen.

Starre Kuppelungen. Eine Muffenkuppelung, die sich durch

Einfachheit und Zweckmäſsigkeit empfiehlt, ist die in Textfig. 1 und 2 dargestellte von Reuleaux angegebene. Die Enden der Welle sind mit

Nuthen A versehen, in welche die Federn B der zweitheiligen Hülse C eingreifen. Letztere ist durch einen Kragen des einen Wellenendes gegen

Längsverschiebung gesichert und sind ihre Theile durch die conische Hülse D, welche möglichst weit aufgeschoben wird,

zusammengehalten. Gegen das Zurückschieben ist die Hülse durch die versenkte

Schraube E geschützt.

Fig. 1., Bd. 269, S. 49Fig. 2., Bd. 269, S. 49Fig. 3., Bd. 269, S. 49Fig. 4., Bd. 269, S. 49Fig. 5., Bd. 269, S. 49Eine ebenfalls sehr einfache Muffenkuppelung ist die von M. Chevance. Die Wellenenden sind entweder conisch oder

mit Kragen versehen (Textfig. 3 bis 5). Ueber dieselben legt sich eine zweitheilige Hülse

B, welche mit einer Rinne zur Aufnahme eines

schwach conischen Keiles C versehen ist. Die äuſsere

Form dieser Hülse B ist ebenfalls schwach conisch, so

daſs eine übergeschobene Schlieſshülse D auch hier das

Abheben verhindert.

Eine feste Kuppelung (Patent R. J. Stuart in

New-Hamburg, Nordamerika) nach umstehenden Figuren entnehmen wir dem Scientific American vom 17. September 1887. Wie aus dem

Durchschnitte Textfig. 6 zu ersehen ist, wird die

Verbindung der Wellenenden durch zwei Kuppelungsstücke (Fig. 7) bewirkt. Die

Anordnung der Rippen erhellt aus dem Schaubilde Fig. 8. Durch Anziehen der

conischen Keilstücke wird die Welle hinreichend fest gefaſst, um durch die Reibung

mitgenommen zu werden.

Der American Machinist vom 23. Juli 1887 bringt eine von

J. G. Shepard in Hartford, Nordamerika, herrührende

Kuppelung. Dieselbe besteht nach untenstehender Fig. 9 und 10 aus dem an einer

Längsseite geschlitzten Hauptkörper und zwei Segmentstücken, welche zum Schluſs des

Ganzen dienen. Die Verbindung wird durch conische Stechschrauben bewirkt, welche mit

ihrem Gewinde in die mittlere Rippe des Hauptkörpers hineinragen. Der Schluſs der

Kuppelung wird dadurch bewirkt, daſs die Bearbeitung für einen geringeren

Wellendurchmesser erfolgt, während die Kuppelung im Ganzen schon zusammengepaſst

ist. Um beim Einbauen das Herein schieben der Wellenenden, sowie auch bei Bedarf ein

Lösen der Kuppelung zu bewirken, ist eine conische Schraube angeordnet, welche in

diesem Falle die Kuppelung aus einander zwängt, während sie beim gewöhnlichen

Gebrauche aus der Kuppelung entfernt wird.

Fig. 6., Bd. 269, S. 50Fig. 7., Bd. 269, S. 50Fig. 8., Bd. 269, S. 50Fig. 9., Bd. 269, S. 50Fig. 10., Bd. 269, S. 50Die auf dem Gebiete der Transmission bahnbrechenden Sellers'schen Kuppelungen sind wohl als bekannt vorauszusetzen, und mag

hier nur noch die in Industries vom 6. Mai 1887

dargestellte Vorrichtung (Textfig. 11 und 12) erwähnt werden, welche zum Lösen der inneren Conus

dient. Zu diesem

Zwecke wird in die für die Anzugsschrauben bestimmte Nuth ein mit Haken versehener

Schraubenbolzen eingeführt, welcher in der verständlichen Zeichnung gegen Abrutschen

gesichert ist. Eine über den Rand der Kuppelung gelegte Brücke erleichtert das

Anziehen. Nach Bedarf kommt diese Vorrichtung in sämmtlichen Nuthlöchern

gleichzeitig zur Anwendung, um ein Klemmen zu vermeiden.

Fig. 11., Bd. 269, S. 51Fig. 12., Bd. 269, S. 51Die Reibungskuppelungen. Wie auch immer die

Reibungskuppelungen gestaltet sein mögen, so müssen sie die drei Grundbedingungen

erfüllen: 1) daſs der Druck in der Richtung der Achse möglichst gering bleibt, 2)

daſs die Reibung wirksam und 3) der durch den Verschleiſs entstandene Spielraum

durch Nachstellen leicht auszugleichen ist.

Eine Kuppelung, welche diese Bedingungen in hohem Maſse erfüllt, ist die von L. Steeger in Gnadenfeld (Fig. 1 und 2 Taf. 4). Die

Antriebswelle Z trägt das Kuppelungsgehäuse G, welches nach Art der Keilräder angeordnet ist,

aufgekeilt. In die Nabe ragt das Ende der Welle A der

Führung halber hinein. Weiterhin befindet sich hier die Nabe B der Mitnehmervorrichtung für die Backenstücke D. Diese werden durch einen Excenterbolzen F

angestellt, welcher einmal links und einmal rechts in den Backenhalter B der Mitnehmervorrichtung gelagert ist. Mittels der

Hebel i und k wird die

Verschiebung der Backen zum Andrücken an den Keilnuthenumfang bewirkt. Die

Anstellung der Stellhülse H wird in der aus der

Zeichnung ersichtlichen Weise durch die Hebel n, m, o, g,

w bewirkt.

Die von Ganz und Compagnie in Budapest nach dem Mechwart'schen Systeme construirte Reibungskuppelung

sucht eine groſse Umfangskraft mit kleinstem Druck nach der Wellenrichtung zu

erreichen und ist bei etwaiger Abnutzung leicht nachstellbar.

Die Fig. 3 und

4 Taf. 4

veranschaulichen die Construction, bei welcher das Andrücken der Reibungsbacken

mittels Kniehebel erfolgt, welche einen stetig wachsenden Andruck der

Frictionsbacken mit einem geringen achsialen Drucke entwickeln, wenn nur vorgesorgt

ist, daſs die Kniehebelwirkung bis zur Grenze ausgenutzt wird, d.h. bis die Hebel nahezu in die

Richtung des Frictionsdruckes fallen. In dieser Grenzstellung ist die Construction

selbstsperrend; daher wird auch die geringe achsiale Kraft aufgehoben, mit welcher

die Einkuppelung geschehen ist. Eine einfache Vorrichtung dient dazu, um bei

Abnutzung die Reibungsbacken wieder einstellen zu können. Die Fig. 3 Taf. 4 zeigt theils

äuſsere Ansicht, theils Schnitt, bei Fig. 4 sind die Schnitte

nach der Senkrechten und der Horizontalen gezeichnet. Auf den Enden der Wellen A und B befinden sich

festgekeilt die Riemenscheibe C und andererseits die

Nabe T. Letztere ist mit der Büchse L und Schmiervorrichtung V

versehen, so daſs die Wellen gegenseitige Führung bekommen. Die Nabe T hat zwei cylindrische Ansätze D, welche die Bolzen d aufnehmen. Diese

dienen beweglichen Frictionsstücken E als Führung. Das

Andrücken derselben wird mittels der Hebel G und J bewirkt. Der eine Schenkel des letztgenannten

Winkelhebels hat einen Schlitz, in welchem der mit der verschiebbaren Hülse R befestigte Bolzen s

gleitet. Die Wirkungsweise ist hiernach leicht zu übersehen. In Folge der

Aussparungen in den Frictionsstücken E ist die

Angriffsfläche auf vier Stellen des Umfanges gleichmäſsig vertheilt, und ist wegen

der groſsen Reibungsfläche ein früher Verschleiſs nicht zu erwarten. Um eine

gleichmäſsige Anstellung sowie auch Nachstellung zu ermöglichen, ist der Zapfen s excentrisch angeordnet, und ist in dem Lager der

Stellhülse stellbar, wo er durch die Stellschraube d1 in der gewünschten Lage befestigt wird. Zum

achsialen Anstellen ist hiernach nur ein geringer Druck erforderlich. Wenn der

Verfertiger für seine Construction behauptet, daſs die Centrifugalkraft auf die

beweglichen Theile keinen Einfluſs habe, so ist er allerdings im Irrthum, da ein

Anpressen der Backen E durch die Fliehkraft

unzweifelhaft ist.

Fig. 13., Bd. 269, S. 52Hill'sche Frictionskuppelungen. Für schnelllaufende Maschinen, namentlich

elektrische Maschinen, kommen Frictionskuppelungen immer mehr in Anwendung. Die Hill Clutch Works in Cleveland, Ohio, verfertigen zwei

Arten von Frictionskuppelungen, welche bezieh. mit Kuppelung A und B bezeichnet

werden. Die A-Kuppelung (Textfig. 13) wird entweder mit zwei oder vier

Armen ausgeführt, je nach der Gröſse der zu übertragenden Kraft. Die Bremsbacken

wirken gleichzeitig von innen und auſsen auf den zur Kuppelung dienenden Ring, und

werden in der üblichen Weise durch eine Stellkuppelung, Gelenke und Winkelhebel

angezogen. Die Bremsblöcke sind für eintretenden Verschleiſs mittels Stellschrauben

verstellbar und können leicht ausgewechselt werden.

Die A-Kuppelung dient für gröſsere Scheiben und wird abwärts bis zu 460mm Durchmesser ausgeführt, während die B-Kuppelung

selbst in einer Gröſse von 150mm im Durchmesser

fabricirt wird. Letztere besteht aus einem äuſseren und einem inneren Ringe, wovon

der äuſsere entweder mit der Scheibe zusammengegossen oder, wie in Textfig. 14 dargestellt, auf der Nabe befestigt wird.

Die Scheibe mit dem äuſseren Ring läuft lose auf der Welle, während der innere Ring

auf der Welle festgekeilt ist.

Fig. 14., Bd. 269, S. 53Die Wirkungsweise der Kuppelung ist leicht verständlich: Eine verschiebbare

Muffe von conoidischer Gestalt hebt beim Heranschieben derselben an die Scheibe

einen Hebel hoch, welcher auf einen Keil einwirkt; der letztere hat den Zweck, den

inneren Ring auszudehnen und gegen den äuſseren zu drücken, wodurch die nöthige

Reibung und in Folge dessen die Kuppelung erfolgt. Die Kuppelung soll sich besonders

gut für Vorgelegewellen eignen, da sie sich in kleineren Maſsen ausführen läſst.

Zwei im Grundgedanken übereinstimmende Kuppelungen sind die von Josef Gawron in Grabow bei Stettin. Die erste

derselben, eine Lamellen-Reibungskuppelung mit Ein- und Ausrückung durch Zahnklinken

(*D. R. P. Nr. 41757

vom 15. Juli 1886) (Fig. 5, 6 und 7 Taf. 4) hat folgende Einrichtung. Die auf der treibenden Welle c befestigte Nabe f hat

zwei Seitenwandungen, zwischen welchen Lamellen g durch

Schrauben o, der zu übertragenden Kraft entsprechend,

zusammengepreſst werden. Die Lamellen sind längs der Achse verschiebbar, werden aber

von den Federn h in der Drehungsrichtung mitgenommen.

Die Zwischenlamellen d sind lose auf der Nabe f und haben an ihrem Umfange je zwei Zähne, welche in

die mit dem Gehäuse a fest verbundenen Zahnklinken s greifen. Letztere stützen sich auf den Bolzen r und können durch Anziehen der Schraube u auſser Thätigkeit gesetzt werden, da sie sich alsdann

einzeln von der zugehörigen Lamelle abheben. Hierdurch wird der Vortheil erreicht,

daſs man beliebige Theile der Kraft übertragen kann.

Die Welle v mit den Ausrückarmen w und w1 ist

in dem Gehäuse a drehbar gelagert und mit den

Ausrückdaumen t fest verbunden. Der Ausrücker l1 ist lose auf der

Welle c und durch den Ausrückhebel n nur in der Achsenrichtung verschiebbar. Bei

eingerückter Kuppelung gleiten die Arme w und w1 auf dem

cylindrischen Ansatz l des Ausrückers l1, welch letzterer

zwei Daumen m und m1 besitzt, die in den Cylinder q übergehen. Behufs Ausrückens muſs der Hebel n in der Richtung des Pfeiles bewegt werden. Die Arme

w werden alsdann von den Daumen mm1 auf den Cylinder

q geschoben und der Ausrückdaumen t bringt die Klinken s

auſser Eingriff. Die Arme ww1 werden durch die Federn z zusammengehalten.

Das Einrücken geschieht durch Bewegen des Hebels in entgegenstehender Richtung.

Diese Kuppelung wird dadurch vereinfacht, daſs man sämmtliche Lamellen d zu gleicher Zeit mit den Zahnklinken s in Eingriff bringt. Zu diesem Zwecke fallen die

Wellen v mit den Ausrückdaumen f, sowie die Federn i ganz weg. Die Lamellen

d werden durch Führungsbolzen y (Fig. 6) derart mit

einander verbunden, daſs sie gleichsam ein Stück bilden und als solches auf der Nabe

f verschiebbar bleiben. Die Wellen r werden nun unmittelbar mit Ausrückarmen w und w1 versehen und mit den Zahnklinken s fest verbunden. Die Ausrückvorrichtung bleibt

dieselbe. Der Theil a der Kuppelung kann sowohl

treibend als getrieben sein.

Das erwähnte zweite Gawron'sche Patent bezieht sich auf

eine Reibungskuppelung mit doppelten, durch Schrauben angepreſsten Auſsenlamellen

und zwischen diesen angeordneten Innenlamellen (*D. R. P. Nr. 42529 vom 13. August

1887). Die Fig.

8 bis 14 Taf. 4 zeigen die Kuppelung im eingerückten Zustande. Die Lamellen g, mit der Nabe f ein

Stück bildend, sind auf der treibenden Welle a, das

Gehäuse C mit den Lamellen dd1 ist auf der Welle b befestigt. Die letzteren sind durch Führungen l und die Schrauben h mit

dem Gehäuse C undrehbar verbunden, jedoch in der

Wellenrichtung verschiebbar. Jede Schraube h

ist in dem Gehäuse C drehbar gelagert und abwechselnd mit Links- und

Rechtsgewinde versehen, so daſs bei der Drehung der Schrauben h die Lamellen d und d1 einander genähert

oder von einander entfernt werden können. Im ersteren Falle werden die

Zwischenlamellen g festgepreſst, wodurch das Gehäuse

C bezieh. die Welle b

mitgenommen wird. Die Schrauben h mit abwechselndem

Links- und Rechtsgewinde können auch durch Schrauben mit durchweg Links- oder

Rechtsgewinde ersetzt werden. In diesem Falle sind sämmtliche Lamellen d mit den Schrauben h und

sämmtliche Lamellen d1

mit den Schrauben h1

(Fig. 12

und 13)

verbunden. Die Schrauben h und h1 haben gleiche Gewinde, stehen durch

Zahnräder ii1 in

Verbindung, so daſs sich die Schrauben in entgegengesetztem Sinne drehen, mithin die

Lamellen d und d1 anpressen oder lösen. Die Schrauben h sind mit den Riemenscheiben C fest verbunden. Eine Art der Ein- und Ausrückung zeigen Fig. 10 und 11. Auf der

Welle a sitzt lose die Riemenscheibe k, welche durch Riemen t

mit den Riemenscheiben i in Verbindung steht. Das

Zahnrad m sitzt fest auf der Welle a und treibt mittels der Zwischenräder no die Räder p und q, welche sich in entgegengesetztem Sinne drehen. Die

Räder nopq sind drehbar auf der Welle a. Die Räder p und q sind seitlich nach dem Kuppelungsgehäuse zu als

Reibräder p1 und q1 ausgebildet. Die

Riemenscheibe k hat nach rechts eine Verlängerung k1. Bewegt man nun den

Ausrückhebel r nach rechts, so kommt das Reibrad p mit k in Eingriff und

der Riemen t dreht die Räder i in der Richtung der Pfeile. Die Lamellen d1 und d

werden dann einander genähert und also die Kuppelung eingerückt.

Ein anderes Ein- und Ausrückgetriebe zeigen Fig. 13 und 14. Die

Schrauben h1 sind mit

den Zahnrädern k fest verbunden. Auf den im Gehäuse C drehbar gelagerten Bolzen r1 sitzen die Zahnbogen m und die Hebelarme n,

welche durch Federn g1

gehalten werden. Die Kegelschraube o, welche in den

Cylinder o1 übergeht,

ist auf der Welle a durch den Hebel p in der Wellenrichtung verschiebbar. Wird der

Ausrückhebel p nach links bewegt, so werden die Hebel

n durch das Gewinde von o auf den Theil o1 gehoben und die Räder k durch m in der Richtung der Pfeile bewegt, wodurch die

Lamellen d und d1 von einander entfernt werden. Die Pressung der

Zwischenlamellen g wird dadurch gehoben und die

Kuppelung ausgerückt. Der umgekehrte Vorgang ist wohl ohne Weiteres verständlich.

Soll diese Lamellenkuppelung als Bremskuppelung dienen, dann muſs das Gehäuse C undrehbar festgestellt sein.

Es will uns scheinen, als ob bei den vorbeschriebenen Gawron'schen Kuppelungen die wünschenswerte Einfachheit durch die

Anwendung so vieler einzelner Bestandtheile beeinträchtigt wäre. Wir würden für

gewöhnlichen Betrieb einer einfacheren Construction den Vorzug geben.

Eine Centrifugalreibungskuppelung nach dem Systeme Weston, welche bei Watson, Laidlaw und Company in Glasgow

angefertigt wird, beschreibt Iron in seiner Nr. vom 3.

Juni 1887. In der Fig. 15 Taf. 4 bezeichnet A die auf der

Achse B lose befindliche Riemenscheibe, C ist ein mit der Achse verkeilter Doppelarm, an

welchem zwei Hebel I in K

drehbar befestigt sind. An den Hebeln sind die Arme F

angeschlossen, welche sich in das Ende D des

Doppelarmes C legen und mittels des beweglichen Bandes

E hier anschlieſsen. Die Arme F endigen in breite Schuhe H, welche sich mit einer Lederbekleidung an die Innenfläche der

Riemenscheibe anpressen können. Wird der Arm C bewegt,

so rücken die Arme F nach auſsen und drücken durch

Vermittelung der genannten Stücke die Bremsklötze F an.

Aus der Figur ist ersichtlich, daſs diese Bewegung durch die Muffe L mit den Knaggen M

verhindert wird, welche jedoch durch einen Handhebel verschoben werden kann, wodurch

die Wirkung sofort eintritt.

Eine Reibungskuppelung mit recht vielen einzelnen Theilen, und nach dieser Richtung

nicht empfehlenswerth, ist die von T. Schofield und F.

Barker in Manchester. Die lose Scheibe B wird

dadurch mitgenommen, daſs sich der Arm D des festen

Kreuzes an die Innenfläche der Scheibe legt (Fig. 16 und 17 Taf. 4).

Das Andrücken und Lösen des Armes D wird durch die

Bewegung der Schraube E mittels des Schneckenrades F2 und der conischen

Rädchen F4 von dem

Handrade K aus bewirkt. Die benutzten Mechanismen sind

ebenso zahlreich als empfindlich, so daſs ein Vortheil weder bezüglich des

Kostenpunktes noch des zuverlässigen Gebrauches zu erkennen ist.

Tonsson's Reibungskuppelung ist mit einer Vorrichtung

versehen, welche bei zu raschem Gange die Verbindung selbsthätig auslöst. Die

Bewegung geht von der festen Scheibe a (Fig. 18 und 19 Taf. 4)

aus, um welche die mit der Scheibe b verbundenen, um

die Bolzen f drehbaren Hebel gh greifen. Diese werden durch den Bolzen i

und die Spirale j angedrückt. Bei zu raschem Gange wird

in Folge der von den Hebeln h ausgeübten

Centrifugalkraft die Kraft der Spiralfeder aufgehoben und die Verbindung der

Kuppelung gelöst, durch das Anstellen der Spiralfeder kann die zulässige gröſste

Geschwindigkeit geregelt werden.

Bei der Reibungskuppelung von R. Heywood und Bridge in

Salfort, Lancaster (Englisches Patent * Nr. 6004 vom 25. April 1887) (Fig. 20 und

21 Taf.

4) befindet sich die verspannbare Scheibe d im Inneren

der Riemenscheibe n, welche nur um ein Geringes weiter

ist als die erstere im äuſseren Durchmesser. Die Spannscheibe ist bei ee geschlitzt und befindet sich an der Trennungsstelle

ein Bolzen f mit Rechts- und Linksgewinde, an dessen

mittlerem quadratischen Theile der Hebel l angreift,

welcher durch l1 an die

verschiebbare Muffe m angelenkt ist. Nähert man diese

Muffe der Nabe b, so werden die elastischen Enden der

Scheibe d bei e von

einander entfernt, dadurch legt sich die Spannscheibe fest an die umgebende

Riemenscheibe, so daſs das Mitnehmen derselben erfolgen muſs. Wegen der

Schraubenwirkung und der Hebelübersetzung ist zum Anziehen der Muffe m nur eine geringe Kraft erforderlich.

Nach demselben Grundgedanken ist die Kuppelung von Edmeston construirt (Engineering, 1888 Bd. 45

* S. 185). Die Riemenscheibe derselben ist auf die Nabe der Reibungsscheibe A aufgekeilt (Fig. 22 und 23 Taf. 4).

Letztere ist links zur Aufnahme der Bremsvorrichtung eingerichtet und drückt sich

hier die Bremsscheibe B von innen an dieselbe. Die

Bremsscheibe ist auf die Achse gekeilt und, wie vorhin beschrieben, durch eine

Schraube mit Rechts- und Linksgewinde anstellbar. Die Anstellung geht von der Hülse

c aus mittels der aus der Zeichnung zu ersehenden

Hebelvorrichtung. Die Nachstellbarkeit wird dadurch ermöglicht, daſs die Nabe des

Hebels D durch eine Stellschraube auf der Anzugschraube

nach Bedarf festgestellt werden kann. Die einzelnen Theile sind leicht zugänglich

angeordnet.

Die nachstehend beschriebene Sterling-Reibungskuppelung

von Cranston und Company in New York benutzt zur

elastischen Verbindung eine Feder von spiralförmig gewundenem Flachstahl. Fig. 1 bis 3 Taf. 5 zeigen

dieselbe für eine gewöhnliche Wellenkuppelung und Fig. 4 für eine

Riemenscheibe. Auf der treibenden Welle B (Fig. 1 und 2) ist die

Scheibe T fest aufgekeilt, auf dieser ist die

Spiralfeder G mittels der Schrauben M befestigt. Das Ende der Feder ist zu einem Haken C umgeformt, welcher in einen Stift L des Reibungsringes H

greift. Die bisher genannten Stücke bewegen sich mithin mit der treibenden Welle,

und zwar der Reibungsring lose auf dem Kuppelungsstück E, welches mit der getriebenen Welle A

verkeilt ist. Durch Vorschieben der Hülse S werden

mittels der Hebel O die Reibungsbacken W an das Innere des Kuppelungsringes H angedrückt, wodurch die Verbindung hergestellt ist.

Die Hebel O haben ihren Stützpunkt an den Vorsprüngen

U und werden nach Zurückziehen der Hülse S durch Federn P in ihre

Ruhelage zurückgebracht, Soll die Kuppelung aus irgend einem Grunde in eine starre

verwandelt werden, so kann dies durch Einstecken eines Schraubenbolzens in die

durchgehende Oeffnung Z (Fig. 2) geschehen. Die

Kuppelungsvorrichtung für die Riemenscheibe (Fig. 4) ist hiernach wohl

ohne Weiteres verständlich. Es erhellt übrigens aus der Einrichtung, daſs die

Verbindung nur bis zu einem gewissen, durch das Anlegen der Spiralwindungen an

einander begrenzten Maſse elastisch ist (nach The

Engineering and Mining Journal vom 18. Juni 1887).

Raffard benutzt zur Herstellung einer elastischen

Verbindung Gummiringe, welche die in dem Umfang einer Scheibe der treibenden Welle

vertheilten Stahlzapfen mit entsprechenden Zapfen der getriebenen Welle verbinden.

Bei seiner Construction (Fig. 5 und 6 Taf. 5) hat Raffard hauptsächlich auf hohe Umdrehungszahl

gerechnet, wie sie beim Betriebe der Dynamomaschinen vorkommt, und will er bei letzteren

nebenbei noch eine wirksame Isolirung erreichen. Die Zapfen sind mit einer

Bronzehülse versehen, über welche die Ringe von rothem Kautschuk gelegt sind, die

eine Belastung von 0k,80 auf 1qmm gestatten, obwohl sie gewöhnlich nur mit einem

Drittel dieser Beanspruchung in Betrieb sind. Die Uebertragung geschieht

anstandslos, auch wenn die Wellen nicht genau in einer Linie liegen.

Als Beispiel für die Benutzung dieser Kuppelung wird in der Novembernummer 1886 des

Bulletin d'Encouragement der Betrieb dreier

Dynamomaschinen des Packetbootes la Champagne

angeführt, welche bei 300 Umdrehungen in der Minute 35 erfordern, wobei die

Uebertragungsscheiben 700mm äuſseren Durchmesser

und je 12 Zapfen haben. Der Betrieb soll 6 Monate hindurch ohne Störung erfolgt

sein.

Abweichend von den bisherigen Constructionen sucht Snyer

die elastische Verbindung herzustellen, indem er elastische Stahldrähte verwendet.

Die mitzunehmende Scheibe (Fig. 7 Taf. 5) hat an der

flachen Wand eine Holzscheibe, welche mit senkrecht eingetriebenen Stahldrähten

bürstenartig versehen ist. An diese wird durch irgend eine der gebräuchlichen

Vorrichtungen eine Scheibe angedrückt, welche den Stahldrähten die zum Fassen

erforderliche rauhe Oberfläche darbietet. Nach The

Engineer, 1888 Bd. 65 * S. 6, war eine Kuppelungsscheibe von 54cm Durchmesser mit 14400 Drähten versehen und

übertrug bei 100 Umdrehungen 26 . Jedenfalls wird der Druck in der Richtung

der Achse bei dieser Construction verhältniſsmäſsig hoch ausfallen.

Tafeln