| Titel: | Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken. |

| Autor: | Stammer |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 126 |

| Download: | XML |

Neuere Verfahren und Apparate für

Zuckerfabriken.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes S. 73

d. Bd.)

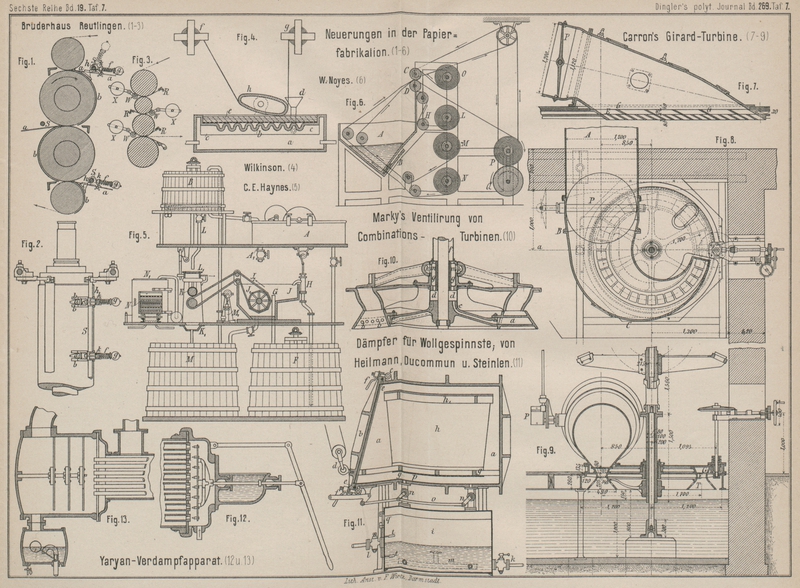

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken.

Ueber den neuen amerikanischen sogen. Yaryan-Verdampfapparat, von welchem in D. p.

J. 1887 266 * 128 eine allgemeine Besehreibung

gegeben worden ist, liegt jetzt in der Patentschrift (*D. R. P. Kl. 6 Nr. 42502 vom

5. November 1886) eine ausführliche Mittheilung vor; auch ist mehrfach über

denselben berichtet worden, so u.a. in der Deutschen

Zuckerindustrie, 1888 Bd. 13 S. 502, woraus folgendes zur Vervollständigung

der angeführten früheren Beschreibung zu entnehmen ist.

Der Hauptvorzug des neuen Apparates liegt nicht sowohl in der Gröſse der

Arbeitsleistung, als in der Wohlfeilheit der Anlage, der Einfachheit des Betriebes,

der Raumersparniſs und der geringen Menge der verdampfenden Flüssigkeit. Nach Springmühl's Mittheilung in Scheibler's neuer Zeitschrift für Zuckerindustrie, 1888 Bd. 30 S. 96,

sollen bereits in Nordamerika und Westindien 60 Yaryan-Apparate, darunter ein Vierkörper für eine tägliche Verdampfung von

600000l, in England 14 Apparate und in

Deutschland ein Apparat in Thätigkeit sein und überall sehr gerühmt werden; die

geringeren Heizflächen sollen weit mehr als die bisherigen Verdampfkörper leisten,

indem auf 1k Kohle 23k Wasser verdampft werden können. Da ferner der Saft nur wenige Minuten

einer höheren Temperatur ausgesetzt bleibt, soll niemals Inversion oder

Karamelisirung eintreten. Sodann liefert der Apparat bereits wenige Minuten, nachdem

er in Betrieb gesetzt worden ist, fertigen Dicksaft, und auch die Reinigung der

Siederohre soll leicht und das Condensationswasser völlig zuckerfrei und als

Speisewasser verwendbar sein.

Einen wesentlichen Theil der (früher im Einzelnen nicht beschriebenen) Einrichtung

werden die Fig.

12 und 13 Taf. 7 klar machen.

Die Vertheilung des Saftes gleichzeitig in alle Röhren erfolgt, wie aus Fig. 12

ersichtlichFig.

12 ist ein Längsschnitt durch die Vertheilungskammer und den

Wasserverschluſs, Fig. 13 ein

solcher durch die Scheidekammer und einen Theil des Rohrkörpers.,

von einem vor den Oeffnungen derselben befindlichen Raume, der Vertheilungskammer

aus. In dieser befindet sich eine mit conischen Stiften besetzte Platte, welche

mittels eines Handhebels wagerecht verschoben werden kann und mit den Stiften in die

durch Ringe

verengten Rohrenden eingreift und sie hierdurch mehr oder weniger für das Eindringen

von Saft aus der Vertheilungskammer geöffnet hält. Das in den Verdampfungsröhren

gebildete Gemisch von Saftdampf und Dicksaft durchströmt nun einen an den Rohrkörper

sich anschlieſsenden vergröſserten Saftfänger (Fig. 13), hier

Scheidekammer genannt, einen kurzen Cylinder von bedeutend gröſserem Durchmesser als

der Rohrkörper, ausgesetzt mit drei vertikalen Platten, welche abwechselnd links und

rechts einen Randausschnitt und unten eine Saftabfluſsöffnung besitzen. Der

Saftdampf setzt in der Scheidekammer auf seinem langen hin und her gehenden Wege die

von ihm mitgeführtenmitgegeführten Safttröpfchen an den Platten ab und wird wie bei anderen

Mehrkörperapparaten durch ein Uebersteigrohr in den Dampfraum des zweiten

Rohrkörpers geleitet, um hier zur Verdampfung wieder verwendet zu werden; der in der

Scheidekammer zusammenflieſsende Dicksaft dagegen sammelt sich in einem kleinen

Cylinder unter der Scheidekammer, der sogen. Schwimmerkammer, wo ein Schwimmerventil

verhindert, daſs er unter eine bestimmte Höhe sinkt. Von hier flieſst der Saft durch

ein Verbindungsrohr, welches stets mit Saft gefüllt bleiben muſs, zur

Vertheilungskammer des nächstfolgenden Apparates. Die Vertheilungskammern müssen

wegen der Gleichzeitigkeit der Vertheilung in sämmtliche Verdampfrohre stets bis

oben mit Saft gefüllt sein.

Sobald der Apparat in Betrieb gesetzt ist, suchen die Luftverdünnungen in den

verschiedenen Theilen des Apparates im Gleichgewicht mit einander zu bleiben, und es

tritt in diesem Bestreben keine Aenderung ein, so lange der in dem ersten System

wirkende Dampfdruck und die in dem letzten System hergestellte Luftverdünnung sich

nicht andern. In der Regel beträgt bei einem Dampfdruck von 1at im Cylinder des ersten Systemes und einem

Vacuum von 700mm im dritten System das Vacuum im

ersten System etwa 125mm und im zweiten etwa

380mm Quecksilbersäule.

Die Verschiedenheit im Durchmesser des Röhrenkörpers und des Saftkörpers ist gewählt,

um Spannungen im Apparate auszugleichen, welche durch Ausdehnung der Metalle in

Folge von Erwärmung hervorgerufen werden. Es werden nämlich die Röhren in der Regel

aus Kupfer und der Kessel aus Eisen hergestellt, und die breite Randfläche der

Stirnplatte wirkt wie ein schwingendes Diaphragma und gestattet so den Heizröhren

ohne Schädigung des Apparates sich auszudehnen oder zusammenzuziehen. Um durch die

Einführung der Hebelstange der Stiftenplatte (Fig. 12) nicht die

Dichtigkeit des Apparates zu gefährden, ist vor der Stopfbüchse ein Wasserverschluſs

mit einer zweiten Stopfbüchse angebracht.

Ueber das Verfahren der Melassenentzuckerung durch Zurückführung der Syrupe in die Saftextraction nach Manoury berichtete S.

Szyfer in Mironowka und zeigte übereinstimmend mit früheren anderweiten

Untersuchungen (vgl.

1888 267 132), daſs günstige Ergebnisse von der Anwendung

dieses Verfahrens nicht erlangt werden und auch gar nicht zu erhoffen sind (Deutsche Zuckerindustrie, 1888 Bd. 13 S. 569), wie dies

ja auch schon wiederholt ausgesprochen und begründet worden ist.

Den Einfluſs des Ammoniaks beim Elutionsprozeſs bestimmte J.

Seyffart in Wegeleben durch eine Reihe von Versuchen (Zeitschrift des Vereins für Rübenzucker-Industrie, 1888

Bd. 38 S. 356).

Die Beseitigung des lästigen sich nach und nach in dem Spiritus der Elutionslaugen

anhäufenden Ammoniaks wird, wie neuere dahinstrebende Patente beweisen, als ein

wünschenswerther Fortschritt auf dem beregten Gebiet angesehen. Von der unbestritten

groſsen Lästigkeit des Ammoniakdunstes beim Einfüllen frischen Melassekalkes in die

mit ammoniakalisch-spirituöser Lauge vorgefüllten Eluteure abgesehen, ist die Frage

der fabrikativen Schädlichkeit des Ammoniakgehaltes im Elutionsspiritus noch wenig

besprochen und bearbeitet worden. Die Ansichten hierüber sind getheilt, und es kann

der Einfluſs sich in verschiedener Richtung äuſsern, nämlich entweder in einer

Vermehrung des Spiritusverlustes beim Destilliren, oder

in einer Verminderung oder Vermehrung des Zuckerverlustes in den Abfluſslaugen, oder endlich in einer Begünstigung

oder Benachtheiligung der schlieſslich erreichten Reinigung des Melassekalkes.

Die Untersuchungen führten zu folgenden Schlüssen:

1) Der Ammoniakgehalt des Elutionsspiritus vergröſsert die

Spiritusverluste.

2) Der Ammoniakgehalt des Elutionsspiritus bringt bei gleichem

Alkoholgehalt keine höheren Zuckerverluste in der Lauge mit sich.

3) Der Ammoniakgehalt des Elutionsspiritus von gleichem

Alkoholgehalt verzögert etwas die Reinigung des Melassekalkes, besonders in Hinsicht

auf die Auswaschung der Kalksalze.

Hugo de Vries hat das Molekulargewicht der Raffinose durch seine

plasmolytische Methode (Vergleich der osmotischen Kraft) bestimmt (Comptes rendus, 1888 Bd. 106 S. 751) und gefunden, daſs

von drei Formeln, wie sie verschiedene Chemiker aufgestellt haben und von denen

keine sich allgemeiner Anerkennung erfreute, die von Loiseau und von Scheibler angenommene C18H32O16, 5H2O am meisten

und in der That sehr nahe mit seinen Versuchsergebnissen übereinstimmt.

Von den vielen jetzt erscheinenden Mittheilungen über Fahlberg's Saccharin (1887 264 569 und 266 518) möge hier nur die Besprechung Aufnahme finden,

welche „Die deutsche Zuckerindustrie“, 1888 Bd. 13 S. 490 brachte:

In der Sitzung der französischen Akademie für Heilkunde (académie

de médecine) vom 10. April besprach Herr Dr. Worms,

welcher die Diabetik (Zuckerkrankheit) zu seinem besonderen Studium gemacht hat, das

Saccharin. Nach Mittheilungen über dessen Entdeckung und Eigenschaften gab er an,

daſs als eine der interessantesten Verwendungen dieses Stoffes die für Diabetiker in

Aussicht genommen worden sei. Die von ihm selbst angestellten Versuche wären jedoch

durchaus nicht ermuthigend. Er habe vier in verschiedenem Grade an Diabetik

leidenden Personen Saccharin in einer Menge von 0g,10 täglich in verschiedenen Formen gegeben; nur eine einzige, welche es

seit 2 Monaten nimmt, habe keine Beschwerde gespürt; die anderen drei muſsten nach

14 Tagen davon abstehen, weil ihr Appetit sich verminderte und ernstliche

Verdauungsstörungen eintraten 5 ein empfindlicher Druck auf den Magen stellte sich

ein und hörte erst 8 Tage, nachdem kein Saccharin mehr genommen war, auf. Eine

dieser drei Personen hat nach einer Pause von 1 Monat aufs Neue Saccharin genommen,

worauf sich nach 10 Tagen die früheren Störungen wieder einstellten. Die Herren Dujardin-Beaumetz und Constantin Paul haben bei den Kranken, welchen sie Saccharin verordnet

haben, keine Störungen beobachtet, was aber natürlicherweise nicht hinreicht, die

aus den Versuchen des Herrn Dr. Worms hervorgehenden

Bedenken zu zerstreuen.

In dem uns vorliegenden Berichte (Journal

off. vom 14. April) wird noch auf die vielfachen Verwendungen aufmerksam

gemacht, in welchen man den Zucker durch das Saccharin zu verdrängen sucht: bei der

Abstumpfung des Essigs, der Versüſsung des Stärkezuckers, der Darstellung von

Syrupen u.s.w.

Wir wiederholen unseren früheren Vorschlag, dahingehend, daſs der

Bundesrath auf Grund des §. 5 des Nahrungsmittel-Gesetzes vom 14. Mai 1879 das

Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs- und Genuſsmitteln, bei welchen Saccharin in

Anwendung gekommen, nur unter Angabe dieser Verwendung zulasse.

Das ist das, was sofort geschehen kann und wodurch jede Täuschung

der Käufer verhindert wird. Erweist sich dann das Saccharin auch bei anhaltendem

Gebrauch als der Gesundheit nicht nachträglich und als sehr verwendbar, so wird die

Frage seiner Besteuerung zu lösen sein.

Nach der Wochenschrift des Centralvereins für

Rübenzucker-Industrie in der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1888 Bd.

26 Nr. 17, wurde im Berichte der k. k. Gewerbe-Inspectoren für das Jahr 1887 das (in

Oesterreich seit 1½ Jahren patentirte) Cementmauerwerk „System Monier“ zur Anwendung in Zuckerfabriken als

äuſserst vortheilhaft empfohlen. Dieses System besteht darin, in das betreffende

Mauerwerk, sei es eine Decke, eine senkrechte Wand oder ein Gewölbe, ein Netz aus

rechtwinkelig zu einander liegenden und an den Kreuzungsstellen mit einander

verbundenen Eisendrähten oder Eisenstäben einzubetten. Die besondere Bedeutung des

Monier-Systemes für alle Hoch- und Wasserbauten

liegt in der unanfechtbar nachgewiesenen, fast unlösbaren Verbindung, welche die

Berührungsflächen von Eisen und Cement eingehen. Die groſse Druckfestigkeit des

Cementes, vereinigt mit der groſsen Zugfestigkeit des Eisens, liefern Resultate, die

an das Unglaubliche grenzen. Wo man früher Stein- und Ziegelgewölbe von 30 bis 35cm Dicke ausführen muſste, genügen nun Monier-Gewölbe von 3 bis 8cm. Es war unmöglich, bei einer 4 Wochen alten Monier-Platte das Eisennetz vom Cemente durch Abmeiſseln zu trennen. Auf

solchen 4cm starken Monier-Gewölben stehen nun in einer Fabrik des Linzer Bezirkes die

schwersten Arbeitsmaschinen, welche einer Belastung von etwa 70 Centner auf 1qm bei 3m,50

Gewölbspannweite entsprechen.

Stammer.

Tafeln