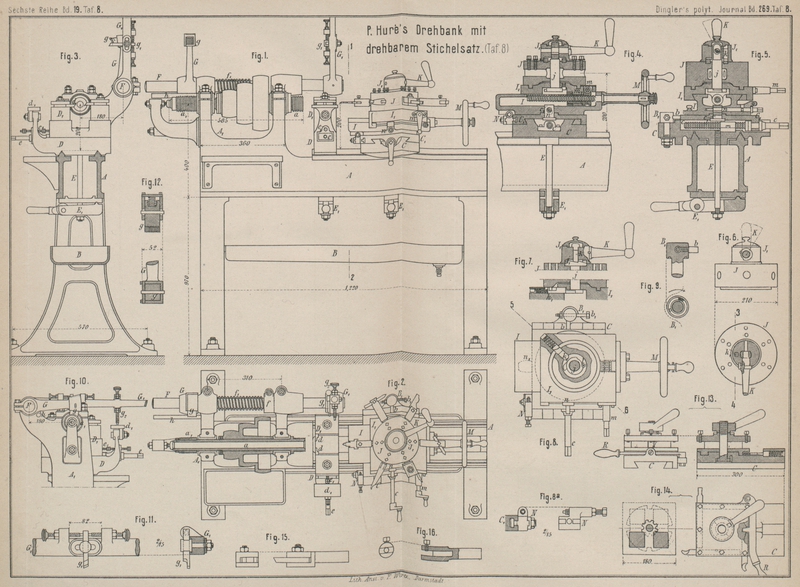

| Titel: | P. Huré's Drehbank mit drehbarem Stichelsatze. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 145 |

| Download: | XML |

P. Huré's Drehbank mit drehbarem

Stichelsatze.

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Huré's Drehbank mit drehbarem Stichelsatze.

Diese nach dem sogen. Revolversystem gebaute Drehbank ist hauptsächlich für die

Massenherstellung von Wasserhahnen, Ventilen u. dgl. Rothguſstheilen, sowie

Schrauben gebaut und mit Anschlagvorrichtungen für die Supportschlitten versehen,

durch welche die genaue Wiederholung gleicher Bearbeitungen möglichst erleichtert

wird. Das Werkstück wird mittels Spannscheiben, Spannbolzen oder Klemmfutter

gehalten, welche der Form des Werkstückes angepaſst sind.Ueber Revolverdrehbänke vgl. R. Lorenz, 1877 226 * 136. Hasse,

1879 232 * 220. 1882 244 * 430. Siewerdt, 1879 233 * 100. Brown und

Sharp, 1886 259 * 63. Smith und Coventry, 1887 265 * 7.

Nach Armengaud's Publication Industrielle, Bd. 31 * S.

359, bestehen die Haupttheile dieser Maschine aus 1) Wange A (Fig.

1 bis 10 Taf. 8) mit angegossenem Spindelstocke A1, angeschraubtem Arme für die

Gegendruckspitze der Spindel, Wassertrog B und einem

kleinen Tischwinkel für Handwerkzeug. Auf der Wange ist 2) der aus den Schlitten C und C1, den Mitteltheilen I

und I1, dem drehbaren

Stahlhalter J mit der Drehhaube J1 zusammengesetzte Support verstellbar,

ebenso 3) der Doppelsupport D und D1 für die

Abstechstähle d, an welchen eine Führungsplatte d1 angebracht ist, die

zum Schneiden kegelförmiger Gewinde dient und die Gewindtiefe sichert und endlich 4)

die Gewindschneidevorrichtung F und G, welche mittels Mustergewinden a1 wirkt, die nach

Bedarf auf die Spindelfortsetzung gesteckt werden.

Auſserdem ist in Fig. 13 und 14 Taf. 8 noch ein

Supportobertheil für vier Stähle angegeben, welcher auf die Schlitten gewöhnlicher

Supportdrehbänke bequem aufgesetzt werden kann. Die besonderen constructiven

Eigenthümlichkeiten dieser Drehbank sind aus den Fig. 6 bis 8 ersichtlich.

Die hohle Spindel a, welche in Deckellagern läuft, wird

durch eine Gegendruckschraube gegen achsialen Druck gesichert.

Damit aber bei der Herstellung von Schrauben aus dem ganzen Eisenstabe der Arm für

die Gegenspitze dem Durchschieben des Stabes nicht hinderlich sei, ist derselbe um

das Mittel der Befestigungsschraube verdrehbar eingerichtet, so daſs eine geringe

Verdrehung dieses gekröpften Armes hinreicht, die Spindelbohrung freizulegen. Beide

Supportschlitten C und D

sind auf der Wange einstellbar und mittels der Schrauben E und der Hebelexcenter E1 rasch festzusetzen. Die Führungsleisten auf der

Wange sind ⋀-förmig überhöht, weil eine Schlittenverschiebung nicht benöthigt wird,

das Kühlwasser leichter abläuft und das Feststellen der Schlitten sicherer zu

erhalten ist als bei der gewöhnlichen Wangenform.

Durch die Schraubenspindel c wird der Querschlitten C1 verschoben, dessen Hub mittels des

Anschlagstiftes b derart begrenzt wird, daſs die

Mittelachsen oder Spitzen der Werkzeuge stets in die Richtung der Drehbankachse

hineinfallen. Um aber die Stähle auf andere Entfernungen einzurichten, dazu dient

die im Kolben B1 (Fig. 2, 5, 8 und 9) einstellbare

Anschlagschraube b1.

Dieser in einem Lappen des Querschlittens C1 mit Muttern anzuspannende Kolben B1 ist winkelrecht

verdrehbar, wozu zwei kleine Anschlagstifte (Fig. 9) dienen, die in

einer Kreisrinne eingesetzt sind. Damit wird jederzeit die Richtigkeit der

Anstellung des Querschlittens gesichert. Auf dem Querschlitten C1 ist die

Parallelführung 1 um den Mittelbolzen c1 zu dem Zwecke

drehbar, um diese zur Wangenkante durch einen kleinen Stift (Fig. 5) gewöhnlich

parallel eingestellte Führung für das Kegeldrehen auch schräg zur Drehachse

einstellen zu können. Durch den Mittelbolzen geht ein excentrischer Stift n, welcher bei einer Verdrehung mittels eines

Schlüssels den Mittelbolzen c1 senkt und dadurch die Führung I frei zur

Verdrehung macht. Hiergegen wird beim Heben desselben die Führung I an den Querschlitten C1 festgeklemmt. Mittels des Handrades M wird der Oberschlitten I1 in rascher Gangart verschoben, während

durch Drehung der Spindelmutter m1, welche als Schneckenrad ausgebildet ist (Fig. 4),

vermöge der als Schnecke eingreifenden Querspindel m

(Fig. 8)

die feinste Einstellung in langsamster Gangart ermöglicht wird. Um aber beim

Kegeldrehen die Hubbegrenzung zu regeln, ist ein Anschlagklötzchen N (Fig. 8 und 8a) in der

links liegenden Seitennuth des Querschlittens C1 einstellbar, dessen Stellschraube an eine

zahnförmige Nase n4 an

der Unterseite der Führung I anschlägt. Die cyklische

Begrenzungsfläche dieser Nase n1 sichert bei Schrägstellungen einen normalen

Anschlag der Stellschraube von N. Beim Bohren wird das

Anschlagklötzchen N auf die entgegengesetzte Seite des

Querschlittens eingesetzt. Die Hubbegrenzung des Oberschlittens l1 in der Richtung der

Drehungsachse erfolgt mittels eines Stäbchens (Fig. 1), welches durch

eine Nase des Führungsstückes I (Fig. 5) gleitet.

Der Stahlhalter J dreht sich in einer Ringnuth des

Obersupportes I1 (Fig. 4) um den

Mittelbolzen j, welcher wieder durch eine excentrische

Griffwelle K gehoben und gesenkt wird und hierdurch die

Verbindung der Glocke J1 und des Stahlhalters J mit dem Obersupporte

löst und sichert.

Diese achsiale Verdrehung der Griffwelle K wird durch

einen Ausschnitt ihres Bundes (Fig. 6) begrenzt, während

bei der Drehung derselben in der Wagerechten die Glocke J1 sammt dem Mittelbolzen j mitgedreht wird. Wenn hierbei bei der

Rechtsschwingung dieser Griffwelle die Glocke gedreht wird, so wird eine Falle oder

Sperrklinke k sich über die Schrägzähne einer im

Stahlhalter festgestellten Zahnscheibe j1 selbsthätig heben (Fig. 7), gleichzeitig aber

durch eine Nase am Bund

des Mittelbolzens j (Fig. 8) eine mit einer

Feder gespannte Klinke k1 zurückgedrängt, so daſs dieselbe aus dem Einschnitte der kreisförmigen

Leiste des Stahlhalterkörpers J herausgeschoben und

dadurch derselbe frei zur Drehung wird. Auch hier wird die Ausschwinguug des

Griffhebels K durch den im Obersupporte angebrachten

Anschlagstift l (Fig. 8) auf ⅙ Umdrehung

begrenzt.

Bei der darauf erfolgenden Linksschwingung nimmt die gefallene Klinke k die Zahnscheibe j1 und damit den Stahlhalter mit, bis nach

vollendeter ⅙ Umdrehung die Klinke k1 selbsthätig in den nächsten der sechs Einschnitte

der Ringleisten einfällt und dadurch die Lage des Stahlhalters sicherstellt.

Um aber während der Bearbeitung eines Werkstückes in der Drehung des

Stahlhalterkörpers ungehindert zu sein, wird nach erfolgter Rechtsausschwingung der

Griffhebel in dieser Stellung belassen, wodurch die Klinke k1 beständig zurückgestellt bleibt.

Hierdurch wird die Linksdrehung des Stahlhalterkörpers mit der Hand beliebig

erfolgen können, so daſs nach Bedarf einzelne Werkzeuge rasch eingestellt, andere

übersprungen werden. Die im Stahlhalter eingesetzten Werkzeuge (Fig. 2 und 15) werden jedes mittels

zwei Stellschrauben (Fig. 4) festgemacht.

Hieraus ist ersichtlich, daſs zur Einstellung der Werkzeuge des Hauptsupportes zwei

Doppelschwingungen der Griffwelle K nothwendig sind,

zwei ⅙ Drehungen der Welle K um ihre Achse behufs

Lösung und Klemmung der Supporttheile mittels Verschiebung des Mittelbolzens j, und zwei ⅙ Schwingungen um die Achse des

Mittelbolzens j, wodurch einerseits die Klinke k1 zurückgeschoben und

andererseits beim Zurückschwingen der Stahlhalter verdreht wird.

Der Nebensupport D1 mit

den Abstechstählen d wird durch die Schraubenspindel

e bewegt, dessen Hub durch die Anschlagschraube e1 (Fig. 3 und 10) geregelt. An einem

vorspringenden Arme des Schlittens D ist ein um einen

Bolzen drehbares Plättchen. d1 angebracht, welches zur Sicherstellung der Gewindtiefe dient, indem eine

Stellschraube g2 des

Gewindschneidehebels sich darauf stützt.

Bei der Schrägstellung dieses Führungsplättchens d1 können dementsprechend conische Gewinde ebenso

sicher angeschnitten werden als cylindrische.

Die Vorrichtung zum Gewindschneiden besteht aus einer in ihren Lagern verschiebbaren

Welle F, welche mittels einer übergeschobenen

Spiralfeder f1 und

eines den Federdruck regelnden Spannringes f stets nach

vorn geschoben wird. Darauf ist der Hebel G

festgemacht, welcher in seinem kastenförmigen Endstücke den Gewindmutterbacken g enthält, welcher nicht fest sitzt, sondern (Fig. 12)

mittels einer Spannfeder eine geringe Beweglichkeit hat, so daſs der durchgehende

Stift in Schlitzlöchern des Hebelkörpers geht. Der Schneidstahl g1 (Fig. 11) ist in einem Bolzen eingesteckt,

welcher in einem Schlitze des Griffhebels G1 verstellt wird. Die Sicherung der

Schneidstahlstellung bewirken zwei Gegenschrauben, während der Zweck der

Stellschraube g2 (Fig. 10),

welche sich auf das Führungsplättchen legt, schon erklärt worden ist. Der Bolzen h dient zur Auflage der Hebel G im zurückgelegten Zustande.

Um eine gewöhnliche Supportdrehbank für die angegebenen Arbeiten geeigneter zu

machen, wird an Stelle des Obersupportes ein Drehsupport (Fig. 13 und 14) mit vier

Stählen aufgesetzt, deren Einrichtung aus der Zeichnung leicht verständlich und die

in der Hauptsache dem beschriebenen Supporte ähnlich ist. Die Zahnscheibe besitzt

der Anzahl Werkzeuge entsprechend statt sechs bloſs vier Zähne, die Falle R wird durch Hand eingerückt, auch können die Stähle

seitlich (Fig.

14) sowie in der Mittelrichtung in den mittleren Einschnitten des

Stahlhalterkörpers eingespannt werden.

Pr.

Tafeln