| Titel: | Ventillose Pumpe von Jules Jacobs in Brüssel. |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 152 |

| Download: | XML |

Ventillose Pumpe von Jules Jacobs in

Brüssel.

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

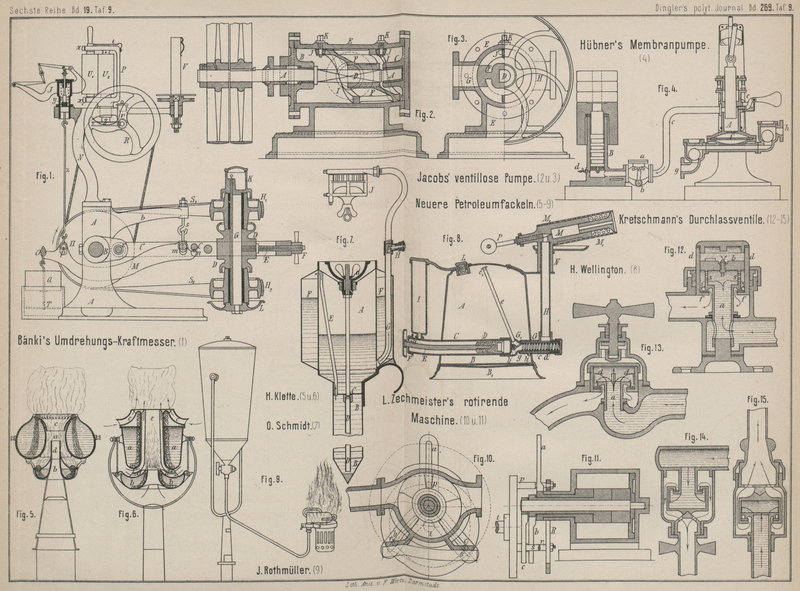

Jacobs' ventillose Pumpe.

Die ventillose Pumpe von Jules Jacobs in Brüssel (*D. R.

P. Kl. 59 Nr. 43403 vom 23. September 1887) gehört zu denjenigen Pumpen, bei welchen

der Kolben neben einer continuirlich rotirenden eine regelmäſsige Hin- und

Herbewegung ausführt, wodurch derselbe in entsprechenden Zeiträumen die Oeffnungen

der in den Cylinder mündenden Saug- und Druckrohre verschlieſst und daher der Ein-

und Austritt des Wassers ohne Anwendung von Ventilen bewirkt wird.

Bekanntlich ist bei den bisherigen Pumpen dieser Art der Kolben auf die rotirende

Welle fest aufgekeilt und gleitet mit derselben hin und her, was durch eine in die

Cylinderoberfläche eingeschnittene und sich auf einem am Pumpenkörper festen Stifte

führende Curvennuth bewirkt wird. Diese Anordnung hat aber den Uebelstand, daſs es

bei der gleichzeitig rotirenden und gleitenden Bewegung fast unmöglich ist, die

Stopfbüchsen dicht zu halten; dieselben lecken schon nach sehr kurzem Gebrauche so

stark, daſs die Leistungsfähigkeit der Pumpe in Frage gestellt ist. Ferner ist man

durch das Hin- und Hergehen der Kolbenstange bezieh. Welle hinsichtlich der Wahl des

Antriebsmechanismus gebunden, indem der einzig mögliche eine Riemenscheibe mit

verhältniſsmäſsig langem Riemen ist, während ein Kurbel- oder Zahnradantrieb

unmöglich ist.

Diese Unzuträglichkeiten werden durch die vorliegende Construction beseitigt, und

zwar dadurch, daſs, obgleich der Kolben seine gleichzeitig rotirende und

abwechselnde Bewegung beibehält, die Kolbenwelle nur noch die rotirende Bewegung

ausführt.

Die Kolbenwelle A rotirt in den Lagern BC (Fig. 2 und 3 Taf. 9), welche mit den

Deckeln des Pumpenkörpers aus einem Stücke gegossen sind und einerseits die

Stopfbüchse und andererseits ein im Inneren des Pumpenkörpers liegendes Zapfenlager

bilden, wodurch die Abdichtung der Pumpe sehr vereinfacht wird. Der zwischen den

Lagern B und C im Inneren

des Cylinders E liegende Theil D der Kolbenwelle A ist von viereckigem

Querschnitte oder hat einen fest eingelassenen Keil. Auf den Theil D ist die entsprechend gebohrte Nabe des Kolbens F aufgeschoben, so daſs der letztere auf demselben frei

hin und her gleiten kann. Der Kolben F besteht aus

einem in der Mitte durch eine schiefe Wand getheilten und an beiden Enden durch

schief gestellte entsprechende Curvengleitflächen I

begrenzten Hohlcylinder, dessen Umfangswand mit zu den Saug- und Druckperioden

entsprechend gestellten Aussparungen versehen ist. Die schiefen Gleitcurven I sind

an beiden Enden des Kolbens mit Leitröllchen J in

Berührung, welche sich auf zwei fest eingeschraubten Zapfen K im Inneren des Pumpenkörpers lose drehen. G

und R bilden die Eintrittsöffnungen der Saug- und

Druckrohre. Wird nun der

Kolben F durch die Welle A

mittels Riemen oder sonstigen passenden Antriebes in Rotation versetzt, so

verschlieſst oder öffnet derselbe mittels seiner theilweise ausgesparten bezieh.

vollen Wandtheile abwechselnd die Saug- und Druckrohre G und H. Nun gleiten aber bei der Rotation

die Curvenränder I an den Leitröllchen J vorbei, wodurch der Kolben in der Längsrichtung auf

dem Theile D der Welle A

abwechselnd verschoben und das Ansaugen bezieh. Fortdrücken des Wassers bewirkt

wird.

Stn.

Tafeln