| Titel: | Rotirende Maschine von Ludwig Zechmeister in München. |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 154 |

| Download: | XML |

Rotirende Maschine von Ludwig Zechmeister in

München.

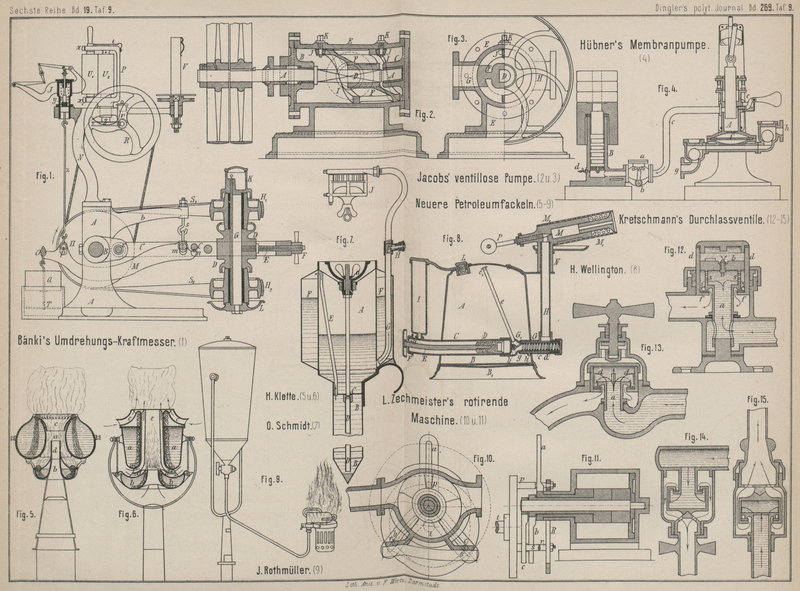

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Zechmeister's rotirende Maschine.

Die rotirende Maschine von Ludwig Zechmeister in München

(*D. R. P. Kl. 59 Nr. 43250 vom 14. Oktober 1887) besitzt einen Cylinder, in welchem

sich drei Kolben concentrisch hinter einander bewegen. Die Achsen dieser Kolben sind

central in einander gesteckt und übertragen die Bewegung der Kolben entweder nach auſsen,

wenn die Maschine als Motor dient, oder von auſsen nach innen, wenn dieselbe als

Arbeitsmaschine, Pumpe, Gebläse o. dgl. benutzt wird. Die Uebertragung geschieht mit

Hilfe von Kurbeln ohne Anwendung von Zugstangen in folgender Weise:

1) Die an der Achse der Kolben befestigten Kurbeln werden entsprechend verlängert und

mit Schlitzen versehen, in welchen die Kurbelzapfen der excentrischen Achse gleiten.

Diese Schlitze können geradlinig, und zwar radial zum Achsmittel oder geneigt oder

auch nach irgend einer Curve gekrümmt sein. Das Krümmen oder Schiefstellen der

Schlitze geschieht zu dem Zwecke, die Bewegung der Kolben stellenweise noch mehr zu

beschleunigen oder zu verzögern, was insbesondere bei expandirenden oder zu

comprimirenden Gasen u. dgl. wünschenswerth ist; oder

2) die letztgenannten Zapfen der Triebwelle sind drehbar und haben Schlitze, in

welchen die geraden oder die gekrümmten Kolbenkurbeln gleiten; oder

3) an Stelle von nur einem solchen Zapfen sind deren je zwei in hinreichender

Entfernung angebracht, zwischen welchen die erwähnten Kolbenkurbeln gleiten können;

oder

4) die Kolbenkurbeln sind so construirt, daſs sie sich verlängern und verkürzen

lassen, indem ein Theil der Kurbel auf dem anderen oder in Schlitzen des anderen

gleitet, wie es die excentrische Bewegung der Triebachsenkurbeln verlangt.

Durch Einschaltung von Federn in die Transmission werden die eventuellen Stöſse in

der Bewegung der einzelnen Theile vermindert oder gänzlich beseitigt.

Der Zweck dieser Einrichtungen ist, die Spannungen zu beseitigen, die durch die

Zugstangen, namentlich bei stark excentrischer Lage der Triebachse, entstehen.

Die Bewegungsübertragung nach 1) geschieht in folgender Weise: Die Schlitze der

Kolbenkurbeln abc (Fig. 10 und 11 Taf. 9)

nehmen die Zapfen prs der Triebachskurbeln (oder eines

entsprechenden Schwungrades oder einer Scheibe), die auf die Triebachse t aufgekeilt sind, in sich auf.

Die Kolbenkurbeln sind der Anschaulichkeit halber als hinter einander angeordnet

gezeichnet. Durch eine leichte Abkröpfung an dem inneren Ende können sie derart

abgeändert werden, daſs sich die geschlitzten Theile in einer und derselben Ebene

bewegen, wodurch die Zapfen gleich construirt werden können. Die Zapfen selbst

können durch die Schlitze genügend weit hinausreichen und an ihren Enden mit

einander durch einen Ring R verbunden werden. Bei

erfolgender Drehbewegung gleiten die Zapfen in den Schlitzen abc der Kurbeln, wodurch die eigenthümliche, abwechselnd beschleunigte

oder verzögerte Bewegung der Kolben hervorgebracht wird. Durch die excentrische Lagerung der

Kolbenachsen zu der Triebachse ergeben sich Differenzen der Hebellängen von Kraft

und Last, welche hier viel klarer hervortreten als bei den bisherigen

Constructionen. Bei geraden, radialen Schlitzen ergibt sich eine vollkommen

symmetrische Bewegung, wie sie bei Verwendung von nicht zusammendrückbaren

Flüssigkeiten unbedingt nothwendig ist. Will man dagegen eine stärkere Expansion

durch vermehrte Entfernung der Kolben, so kann man die Schlitze statt radial,

geneigt oder nach irgend einer gewünschten Curve herstellen, wodurch natürlich der

Gang der Maschine unsymmetrisch wird und die gewünschte Maximalleistung nur nach

einer Richtung zu erzielen ist, wonach dann auch entsprechend die Gröſse und Lage

der Ein- und Ausströmungsöffnungen zu bemessen ist.

Hiernach lassen sich die unter 2) bis 4) angegebenen Einrichtungen leicht übersehen

(vgl. auch 1888 268 * 203, rotirende Maschine von Jac. Weber in Neuötting am Inn).

Stn.

Tafeln