| Titel: | Neuere Erdölfackeln. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 159 |

| Download: | XML |

Neuere Erdölfackeln.

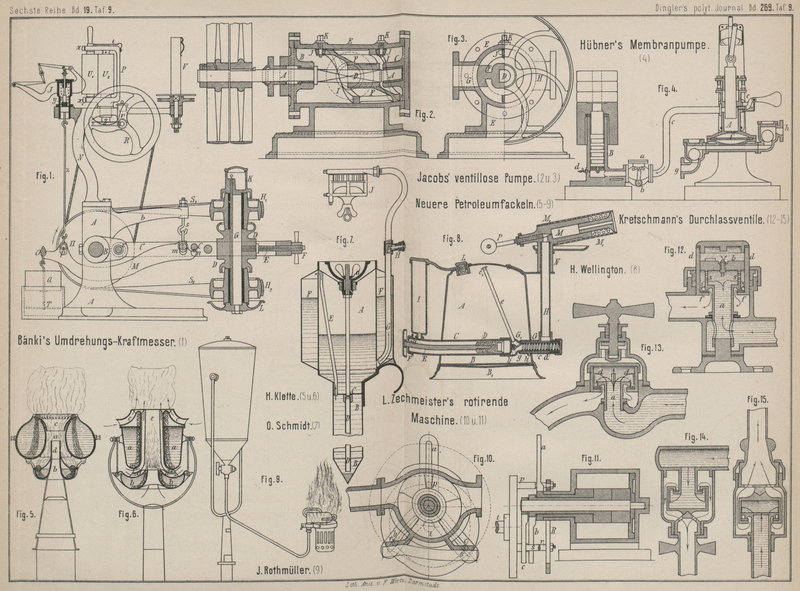

Patentklasse 4. Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Neuere Erdölfackeln.

Von den neueren Constructionen auf diesem Gebiete ist in erster Linie eine für Erdöl,

Solaröl u. dgl. bestimmte Fackel von H. Klette in

Buchholz bei Annaberg (*D. R. P. Nr. 41446 vom 20. Januar 1887) zu nennen. Eine

frühere Construction (*D. R. P. Nr. 17749) desselben Constructeurs, ausgeführt von

der Königin Marienhütte in Cainsdorf bei Zwickau, hat

eine groſse Verbreitung erlangt und sich zu Folge einfacher Bauart und einfacher

Handhabung sehr zweckdienlich erwiesen. Die neue Construction dürfte in gleicher

Welse geeignet sein zur Vornahme nächtlicher Arbeiten u.s.w.

Die in Fig. 5

Taf. 9 dargestellte Fackel besteht im Wesentlichen aus zwei Becken, einem oberen und

einem unteren, welche zur Aufnahme von Erdöl, Solaröl u. dgl. dienen und mit je

einem auf bezieh. in demselben liegenden Dochthalter ausgerüstet sind. Das obere

Becken a ist ein offener Hohlring von eiförmigem

Querschnitte, das untere b ein halber Hohlring. Das

eine Becken ist centrisch unter dem anderen angeordnet in einem Abstande, welcher

eventuell durch mehrere Tragarme, die zugleich zur festen Verbindung der Becken

unter einander dienen, festgelegt ist. Auf den oberen Randtheilen dieser Gefäſse

ruhen die Dochthalter c und d, Hohlcylinder mit gebogenen Wandungen, die an den nach auſsen gekehrten

Rändern kammartig in einzelne Zinken auslaufen, auf welchen Dochte aus

unverbrennlichen Stoffen, wie Asbest, Schlackenwolle, Thon u. dgl., aufgesteckt

werden können. Hierbei ist vorausgesetzt, daſs die Dochtmasse ein zusammenhängendes,

gewebartiges Ganzes bildet. Ist dies nicht der Fall, so erhalten die Dochthalter

eine andere Lage und Gestalt. Sie bestehen alsdann aus doppelwandigen Hohlcylindern,

Hohlringen o. dgl., welche, aus Drahtgewebe, durchbrochenem Metallblech u.s.w.

hergestellt, mit kurzfaserigem Materiale (Schlackenwolle, Asbestabfälle u.s.w.)

angefüllt und in die Becken so gelegt werden, daſs sie ebenso an den Rändern wie an

dem Boden derselben die erforderliche Stützung finden.

Am unteren Becken sitzen federnde Füſse zum Aufsetzen auf den Erdboden oder auf

Pfähle, während am oberen Becken kurze Tragarme angeordnet sind, zur Anbringung von

Schwebegestellen u.s.w. Alle diese Fackeltheile werden aus Guſsmetall, Metallblech,

gebranntem Thon o. dgl. hergestellt, je nach Zweck und Verwendung. Die Figur zeigt

eine aus Guſseisen hergestellte Platzfackel.

Bei Ingebrauchnahme der Fackel werden die Becken mit Erdöl o. dgl. gefüllt, die

Flamme an den Dochten entzündet, und es spielt sich dann folgender Vorgang ab: Durch

die von den Flammen ausgehende Wärme erhitzen sich die Wandungen der Becken und

namentlich die des oberen. Dadurch wird die Erdölfüllung zum Theile in Gas

umgewandelt und dieses

tritt durch die vom Dochte und Dochthalter nicht völlig geschlossene obere

Gefäſsöffnung aus, entzündet sich an der Flamme des Dochtes und vermehrt deren

Leuchtkraft in hohem Grade, zumal durch die zwischen dem oberen und unteren Becken

bestehenden Zwischenräume, ebenso durch die mittlere Oeffnung in den Becken und

bezieh. Dochthaltern die zur Erzielung einer lebhaften Verbrennung erforderliche

Luft, in reichlichem Maſse dauernd zugeführt wird.

Ist das obere Becken bis an den Rand mit Erdöl gefüllt, so bedarf es in der Regel der

vollen Füllung des unteren Beckens nicht, weil die nach Entzündung entstehende

Erwärmung des Gefäſsinhaltes ausreicht, diesen so auszudehnen, daſs ein Theil davon

überläuft und brennend in das untere Becken abflieſst; dieses wird daher selbsthätig

gespeist.

Will man aber die Verbrennung nicht beschleunigen, oder wird für gewisse Zwecke eine

Flamme als ausreichend erachtet, wie sie sonst Erdölfackeln zu bieten pflegen, so

füllt man das obere Becken nicht ganz und läſst auch das untere Becken ungefüllt.

Alsdann fällt die Speisung der Flamme den Saugdochten hauptsächlich zu, da die

Gasentwickelung nur langsam und ebenso wie die Luftzuführung nicht so energisch

stattfindet wie im anderen Falle.

Eine zweite Anordnung zeigt Fig. 6 Taf. 9. Hier ist

zwischen die Becken a und b, welche durch die Deckel c und d geschlossen sind, die wiederum zum gleichzeitigen

Festhalten der Dochte benutzt werden können, noch ein weiterer Cylinder e eingeschaltet, innerhalb dessen die Flamme des

unteren Beckens b brennt. Die Wärme derselben wirkt

sonach nicht unmittelbar auf das obere Becken a ein, da

sie sich zunächst der zwischen dem Cylinder e und dem

Becken a vorhandenen Luftschicht mittheilt und erst

mittels dieser die Erwärmung des Beckens a und seines

Inhaltes herbeiführt. Da aber diese Luft nicht alle Wärme abgibt, so wird

gleichzeitig erreicht, daſs sie als vorgewärmte Verbrennungsluft zur Erreichung

eines weiſseren Lichtes der oberen Flamme beiträgt. Will man, daſs die Luft

möglichst stark vorgewärmt der Flamme zugeführt werde, so kann man den Cylinder e äuſserlich mit Rippen versehen, ebenso wie innerlich

den Aufsatz c, in welchem sich gleichfalls ein Theil

der Verbrennungsluft zu erwärmen vermag.

Während bei den gebräuchlichsten Erdölfackeln, welche der Construction ihrer Brenner

nach mehr als Oeldampfbrenner zu bezeichnen sind, der Brennstoff behälter meist

oberhalb des Brenners angeordnet ist, legt ihn O.

Schmidt in Firma W. Hanisch und Co. in Berlin

(*D. R. P. Nr. 40319 vom 29. Oktober 1886) unterhalb des Brenners, und drückt den

Brennstoff mittels Luftdruck in die Höhe.

Der Oelbehälter enthält drei Räume A, B und F (Fig. 7 Taf. 9), von denen

der Cylinder A auf den Cylinder B aufgelöthet und mit demselben durch ein Ventil C verbunden ist. Die Lüftung des letzteren wird durch Linksdrehung des

Fülltrichters bewirkt, in welchem die Ventilspindel durch die Flügelmutter a festgezogen ist. Von dem Ventile C führt ein Rohr D bis

fast auf den Boden des Cylinders B hinab. Der Cylinder

A wird von einem Raume F umgeben, welcher letztere durch ein Rohr E

mit dem oberen Theile des Cylinders B in Verbindung

steht. Vom Boden des Raumes F führt das Rohr G, in welches ein Regulirventil H eingeschaltet ist, zum Brenner J. Der Brennstoff wird durch den Trichter

a dem Apparate zugeführt und flieſst durch das Rohr

D in den Cylinder B

hinab. Hierauf wird die Fackel gewendet, so daſs der Brennstoff in den Behälter F gelangt. Füllt man nun durch den Trichter a in den Cylinder A nach,

so wird die über dem in dem unteren Theile von B

befindlichen Erdöle vorhandene Luft comprimirt und drückt ihrerseits auf den im

Raume F befindlichen Brennstoff, so daſs dieser zum

Brenner J emporgedrückt wird. Ist die Flüssigkeit aus

dem Behälter F verbraucht, so ist diejenige aus dem

Raume A nach B gesunken.

Der Apparat ist alsdann wieder umzuwenden und durch a

von Neuem anzufüllen.

Die von Henry Wellington in Brooklyn construirte

Gasfackel (*D.R.P. Nr. 40317 vom 16. Juni 1886) ist in erster Linie zum Einbrennen

von Malereien, und zu ähnlichen Zwecken bestimmt, doch ebenso wohl für Leuchtzwecke

geeignet. Der Brennstoff wird aus dem Behälter mittels einer kleinen Pumpe nach dem

höher gelegenen Brenner gedrückt und gelangt vergast zur Verbrennung.

Der Brennstoffbehälter A (Fig. 8 Taf. 9) ist

zweckmäſsiger Weise aus einem Stücke Metall gestanzt und mit einem doppelten Boden

B B1 versehen,

welcher dem inneren Drucke gut widersteht. Im unteren Theile von A wird vor dem Einsetzen des Bodens der Pumpenstiefel

C eingelöthet, dessen Kolbenstange E mit einem Dorne a durch

den Deckel F hindurchgeht, um den Kolben D im Stiefel C fest

stellen zu können. Das innere Ende von C, mit der

Oeffnung b versehen, wird von einer Hülse G1 gestützt, welche

wieder in einer mit dem Oelbehälter A verlötheten Hülse

G derart gelagert ist, daſs zwischen beiden ein

ringförmiger Raum c bleibt, der einerseits durch den

Stutzen h mit dem Oelbehälter, andererseits durch Rohr

H mit dem Brenner in Verbindung steht. In der Hülse

G1 ist das Ventil

g angeordnet, welches Unter dem Einflüsse der Feder

d die Oeffnung b im

Pumpenstiefel geschlossen zu halten trachtet; von G1 zweigt bis nahe zur Decke von A das oben geschlossene und mit kleiner Oeffnung e1 versehene Rohr e ab. Der Kolben D ist

elastisch, so daſs beim Herausziehen der Kolbenstange die Luft vor den Kolben tritt,

und beim Einschieben von E durch b und Rohr e über die in

A befindliche Brennflüssigkeit gelangt, dieselbe

durch h, c und Rohr H nach

dem Brenner M drückend. Das Rohr H enthält in bekannter Weise Docht, Watte oder ein

ähnliches aufsaugendes Material. Der Brenner M ist mit

der gelochten Hülse M1

umgeben und andererseits mit Ansatz N ausgerüstet, um

die ihm von der Flamme

mitgetheilte Wärme möglichst vollkommen auf das Rohr H,

in dem die Vergasung vor sich geht, zu übertragen. Der Austritt des Gases wird durch

das Schraubenventil P in gewünschter Weise eingestellt.

Der Oelbehälter A ist noch mit Einguſs L und Handgriff J

versehen.

Mit der Herstellung von Gasfackeln (Patent Zwinz)

beschäftigt sich auch die Fabrik für bahntechnische Beleuchtungs- und

Ausrüstungsgegenstände von J. Rothmüller in Wien (nach

dem Metallarbeiter, 1887 * Nr. 23). Die Fig. 9 Taf. 9 läſst die

Construction der Fackel erkennen. Der Vortheil einer derartigen Erdölgasbeleuchtung

gegenüber der Pechfackelbenutzung liegt sowohl in der gröſseren Billigkeit und

Helligkeit der ersteren, wie auch in der Verläſslichkeit bei allen

Witterungsverhältnissen. Der Verbrauch an Erdöl bei der vorstehenden Fackel beträgt

etwa 0l,5 in der Brennstunde, während die

Pechfackelbeleuchtung mit der hierbei nöthigen Bedienung in derselben Zeit etwa

fünfmal so hoch zu stehen kommt. Die Vorzüge der Gasfackel sind mehrfach anerkannt

von Bahn Verwaltungen, Bauunternehmungen u.s.w. Auch das k. k. österreichische

Eisenbahnregiment hat sich nach umfassenden Vergleichsproben mit anderen

Beleuchtungsmitteln für die allgemeine Einführung der Gasfackel entschieden.

Tafeln